INVESTIGACIONES HISTÓRICAS Y ARQUEOLÓGICAS EN LA ESTANCIA JESUITA “LA SALADILLA” (QDA. DE SALADILLO, LA RIOJA, ARGENTINA)

HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT THE JESUIT ESTANCIA “LA SALADILLA” (QDA. DE SALADILLO, LA RIOJA, ARGENTINA)

INVESTIGAÇÕES HISTÓRICAS E ARQUEOLÓGICAS NO ESTADO DOS JESUÍTAS “LA SALADILLA” (QDA. DE SALADILLO, LA RIOJA, ARGENTINA)

La estancia “La Saladilla” fue fundada hacia el año 1635 en La Rioja por la Compañía de Jesús y durante los siglos XVII y XVIII funcionó como un establecimiento rural multiproductivo. El objetivo principal de nuestro proyecto es abordar el estudio de las dinámicas sociales de larga duración plasmadas en el paisaje de Saladillo y sus alrededores, incluyendo a los procesos agro-alfareros prehispánicos, la ocupación jesuítica colonial y el período republicano temprano. En primera instancia se realizó el levantamiento planimétrico de las ruinas en pie y su proyección 3D. Posteriormente, mediante prospección pedestre se identificaron estructuras realizadas en piedra, correspondientes a obras de manejo hidráulico, hornos de cal y recintos. En este informe se presentan de manera preliminar los resultados de las tareas realizadas y el plan las que se encararán a futuro en este importante pero poco conocido asentamiento jesuita.

“La Saladilla” was a Jesuit estancia founded around 1635 in La Rioja by the Society of Jesus. It functioned as an agricultural and livestock producer settlement during the XVII and XVIII centuries. Our project is to address the study of long-term social dynamics reflected in the landscape of Saladillo and its surroundings, including prehispanic settlement, the Jesuit colonial occupation and the early Republican period processes. As a firststep, planimetric survey of the ruins and a 3D projection were made. Subsequently, pedestrian survey allowed the record several structures related to hydraulic engeneering, lime kilns and enclosures. These preliminary results are presented here along with those tasks planned in a near future in order to continue research in this so far little-known Jesuit settlement.

A estancia “La Saladilla” foi fundada por volta de 1635 em La Rioja pela Companhia de Jesus e durante os séculos XVII e XVIII funcionou como um estabelecimento rural agrícola e pecuária. Nosso projeto é abordar o estudo da dinâmica social de longo prazo reflecte-se na paisagem de Saladillo e arredores, incluindo assentamentos pré-hispânicos, a ocupação colonial jesuíta e os processos do período republicano inícial. Primeiro, o levantamento planimétrico das ruínas e sua projeção 3D foi feito. Posteriormente, por meio de prospecção pedestres foram identificados obras de pedra relacionados com direção hidráulica, fornos de cal e estruturas. Os resultados das tarefas executadas e as que terão de enfrentar o futuro neste importante assentamento jesuíta pouco conhecido até agora são apresentadas em base preliminar.

INTRODUCCIÓN

Consideramos que para entender la coyuntura en la cual se introdujeron los Jesuitas en América del Sur y particularmente en el Noroeste Argentino (NOA) se deben considerar ciertas cuestiones sobre los pueblos que habitaban la región antes de su llegada, así como del devenir histórico de la conquista al momento de la intervención jesuita. En relación con el primer tópico, la información histórica y arqueológica permite postular que el NOA prehispánico estuvo poblado por numerosos grupos organizados en distintos rangos de complejidad política, económica y social. Este es el primer punto importante a considerar, ya que los núcleos poblacionales asentados en los principales sectores (Puna de Jujuy, Quebrada de Humahuaca, Quebrada del Toro, Valle Calchaquí, Hualfín, Abaucán, Ambato, entre otros) posiblemente estuvieron organizados como sociedades segmentarias vinculadas por linajes con un limitado control territorial. Esta fragmentación política tuvo importantes implicancias para la conquista hispana del territorio, ya que a falta de un gobierno unificado o centralizado fue imperativo someter a cada población o confederación de poblaciones, lo que a su vez supuso la imposición de mayores esfuerzos, inversión material y también a la multiplicación de los fracasos (Lorandi 2000).

Estos grupos también tuvieron diferentes trayectorias históricas y cosmovisiones, así como actitudes diferentes ante la conquista. Este es el segundo punto importante, y particularmente se relaciona con la experiencia previa que las comunidades tuvieron con la conquista incaica y la manera en que esta influyó al momento del arribo de los españoles. El territorio del NOA formó parte del Qollasuyuy, el cual habría sido anexado principalmente por Topa Inca según sostienen autores como Betanzos, Cieza y Sarmiento (Rowe 1945). En el NOA, la presencia Inca se materializa en la arquitectura; en la reorganización espacial o abandono de sitios; en la construcción de caminos, estaciones y almacenes; en los santuarios de altura, así como en una serie de objetos de filiación Inca como cerámica, metales, tejidos, lapidaria, mullu, etc. (Williams 2010).

La versatilidad del Imperio Inca para incorporar a las diversas poblaciones de esta región ha sido remarcada por las numerosas investigaciones realizadas, y si bien en algunos lugares la ocupación fue intensiva, en otros fue de corta duración o se basó principalmente en alianzas con los jefes étnicos (Williams 2010: 103). Esto señala diferencias en la inversión estatal y sus efectos sobre las poblaciones locales, donde algunas poblaciones no habrían sido incorporadas plenamente al modelo de explotación cuzqueño. Una de las políticas imperiales para el control del territorio fue la reinstalación de miles de colonos o mitimaes que controlaban a las poblaciones locales y realizaban muchas de las actividades productivas que tenían por destino las rentas estatales. Aparentemente, en el segmento sur del Qollasuyu (La Rioja y Cuyo) fueron trasladados mitimaes provenientes de Chile central. La implantación de estas poblaciones bajo la conquista incaica tuvo posteriores implicancias para la formación de alianzas con los españoles frente a los nativos (Lorandi 2000).

Por último, un tercer punto importante que se relaciona con los anteriores es la organización de las primeras ciudades y el funcionamiento de la encomienda. Entre 1550 y 1593 se lograron instalar varias ciudades desde San Salvador de Jujuy, en el norte, hasta La Rioja, en el sur. El objetivo de las mismas fue asegurar las rutas comerciales y mantener a raya a las poblaciones rebeldes del Valle Calchaquí y del Chaco. Ya en el año 1550 se comenzó a organizar la tributación de los indígenas pacificados otorgados en encomiendas, lo que produjo notables alteraciones en las comunidades nativas. En 1605 se emitió la real cédula que ordenaba al presidente de la Real Audiencia de Charcas la visita del Tucumán, Paraguay y Río de la Plata con objeto de suprimir el servicio personal, tasar los tributos y desagraviar a los indios, esto en concordancia con las numerosas denuncias recibidas sobre los abusos y malos tratos de los encomenderos. El oidor Alfaro dictó en los años 1611 y 1612 nuevas Ordenanzas para el Paraguay y el Río de la Plata; y luego para el Tucumán.

Entre los religiosos, los jesuitas eran los más firmes opositores a la continuidad de los servicios personales, ya que entendían que para cumplir con su misión evangelizadora debían preservar a la población indígena de la sobreexplotación. Esto los puso en una posición enfrentada a los encomenderos, de los cuales dependían para su supervivencia. De allí que, buscando un financiamiento propio, comenzaron con las obras fundacionales. A partir del año 1610 fundaron las estancias en Córdoba y posteriormente en todas las comunidades de importancia (Fradkin 2000; Page 2000).

En referencia a la adquisición de sus propiedades rurales, los jesuitas seguían ciertas normas ya que solo eran adquiridas para el mantenimiento de los colegios. De esta forma, se diseminaron por el territorio diversas unidades productivas que no estaban aisladas del medio social-rural en que se inscribían, sino que respondían a las condiciones ecológicas, sociales y mercantiles de su localización (Quarleri 1999; Fradkin 2000). Uno de los rasgos más importantes era que debían ser idealmente “autosuficientes” o de producción diversificada en su interior, a la vez que se combinaba con una marcada especialización para el sector externo. Así, toda estancia rural tenía talleres con carpintería, telares y herrería, a la vez que producía bienes específicos como los vinos de Nonogasta o la agricultura en Huaco, para nombrar casos locales. Tanto la capacidad productiva de la mano de obra esclava como la combinación de actividades agrícolas, ganaderas y manufactureras en un mismo establecimiento permitieron gestionar exitosamente esta diversificación productiva y combinar las tareas estacionales y permanentes. Pero estas unidades también recurrieron al trabajo asalariado, y junto a estos trabajadores solía haber en las propiedades jesuitas toda una gama de poseedores precarios de tierras, agregados y arrendatarios. Entre estas categorías de trabajadores (esclavos, trabajadores conchabados o arrendatarios) existían importantes diferencias en relación con las tareas que cumplían, como control, supervisión, o tareas con una relativa autonomía (Fradkin 2000).

Con la expulsión jesuita en el año 1767 y bajo el control de la Junta de las Temporalidades, este enorme conjunto patrimonial fue primero a manos del Estado y luego, en su mayor parte, a manos privadas que pasaron a controlar los bienes, recursos y trabajadores de las unidades de producción jesuitas, sobre todo al apoderarse de las extensas tierras que había acumulado la Compañía (Fradkin 2000).

Los Jesuitas en La Rioja

La Casa de la Compañía de Jesús en La Rioja fue una de las últimas en fundarse en la otrora provincia jesuítica del Paraguay, en el año 1624. Asimismo fue la última orden religiosa en establecerse, ya que desde su fundación en 1591 la ciudad contaba con la presencia de Franciscanos, Mercedarios y Dominicos (Quarleri 1999). Para la creación del Colegio se contó con la donación de “una finca tasada en 8.000 escudos de oro y doce siervos” por parte de Don Luis de Quiñones Osorio junto con la concesión de rentas de algunos vecinos riojanos (Quarleri 1999: 106). Si bien la construcción no comenzó inmediatamente, las cartas anuas dan cuenta de que en 1637 la Iglesia ya estaba construida. En la ciudad, los jesuitas también tuvieron tanto una Casa de ejercicios como un solar con la ranchería de los esclavos; al oeste, dispusieron de dos hornos para tejas y tinajas con su rancho; y hacia el sur, explotaron una viña, una chacra y un molino (Quarleri 1999).

Según la investigación de Quarleri (1999), al norte de la ciudad de La Rioja se encontraban las propiedades de La Saladilla, Las Cañas, El Duraznillo y Las Higuerillas. En la Sierra de Velasco, la estancia de Guaco, y en el Valle de Famatina, las haciendas de Malligasta y Nonogasta, los parajes de Anguattá, Guanchipá y Capalgapán y los potreros de Massangano, El Duraznillo y Agua Negra (Figura 1).

La estancia “La Saladilla”

En referencia a esta estancia, Quarleri (1999) menciona que fue adquirida a partir de la permutación de tres parajes (Anguattá, Guanchipá y Capalgacán) a Pedro Nicolás de Brizuela probablemente antes del año 1664. Al momento de la expulsión de los Jesuitas, esta propiedad no figuraba a nombre de la orden, sino que según los documentos había sido concedida al Convento de los Hermanos Predicadores como saldo de una deuda en torno a la estancia de Guaco (Quarleri 2001).

En la estancia La Saladilla funcionó un establecimiento rural multiproductivo, dedicado fundamentalmente a la producción ganadera, pero que también incorporó como actividades secundarias la agricultura y la producción de cal, esta última para construcción de obras de la ciudad , y talleres artesanales para uso propio. Desde el año 1985, el Arq. Juan Carlos Giuliano realizó visitas periódicas en las cuales documentó mediante fotografía sectores de las estructuras que se encontraban en pie. Posteriormente, en 2013, como parte de las actividades de la cátedra de Arqueología de la UNLaR, un grupo alumnos y docentes de la carrera observaron las distintas etapas de construcción superpuestas, las instancias de ampliación, diversidad de materiales constructivos y huellas dejadas por tapiados de vanos de aberturas, que corresponden a la reutilización de las estructuras para nuevos fines. Se comprobó, además, el estado general de deterioro evidenciado por grietas y desplazamientos de algunos muros, y el hundimiento en sectores del piso y techos. En cuanto a las estructuras que no corresponden al casco jesuítico principal, como es el caso de las estructuras indígenas, andenes de cultivo, hornos de cal y tajamar, en general se observó gran ruina y deterioro, además de la invasión de la vegetación natural.

Durante el año 2015 se dio inicio al proyecto denominado “Cambios de largo plazo en las dinámicas sociales plasmadas en el paisaje arqueológico del paraje conocido como Saladillo y sus alrededores, incluyendo los procesos agro-alfareros prehispánicos, la ocupación jesuítica colonial y el período republicano temprano” dirigido inicialmente por el Dr. Pedro Salminci y en la actualidad por la Dra. María Soledad Gheggi, para el cual se cuenta con la aprobación técnica de la Dirección de Patrimonio y Museos de la provincia de La Rioja.

PROYECTO DE ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DE SALADILLO

Para el abordaje teórico-metodológico de la investigación se partió del concepto de espacialidad (Lefebvre 1991; Soja 1985, 1996), que trasciende las perspectivas fisicalistas y mentalistas del espacio. En su lugar, propone al espacio como una dimensión activa y no solo contenedora en el proceso cotidiano de reproducción social. Según Soja (1985, 1996), la espacialidad es producto y productora, espacio formador y contingente en el proceso cotidiano de producción y reproducción social protagonizado por individuos que activamente participan en este devenir. De esta manera, el autor propone frente a la tradicional división entre el espacio físico de la naturaleza, de las formas y los objetos, y el espacio mental, de la cognición, “un tercer espacio”, el de la socialidad. Este, junto con los dos primeros, conforma una trialéctica que da sentido y esencia a las acciones políticas y a los desarrollos histórico-socio-espaciales (Salminci 2011). Lefebvre agrega que:

“El espacio no es un objeto científico separado de la ideología o de la política; siempre ha sido político y estratégico. Si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, y por eso parece ser puramente formal y el epítome de abstracción racional, es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. El espacio ha sido formado y modelado por elementos históricos y naturales; pero esto ha sido un proceso político. El espacio es político e ideológico. Es un producto literariamente lleno de ideologías.” (Lefebvre 1991, en Salminci 2011: 89).

De acuerdo con estos planteos, sostenemos que el espacio no debe ser considerado como una dimensión dada a priori, sino como un producto social, político e ideológico y, por lo tanto, histórico.

Partiendo de esta base, el espacio de la Quebrada de Saladillo se configura como un punto de partida para la investigación de las relaciones sociales que le dieron su forma actual. Estas incluyen procesos de ocupación de larga duración, desde las primeras comunidades que se asentaron en el lugar en momentos prehispánicos, así como su reformulación a lo largo del tiempo, que incluyó una ocupación colonial jesuita y republicana temprana, durante las que se modificó sustancialmente la materialidad de tiempos anteriores.

Preguntas de investigación y actividades realizadas hasta el momento

El objetivo general de la investigación es acceder a la dinámica de la ocupación humana de la Quebrada de Saladillo desde las primeras instalaciones hasta la actualidad, y desde la referida perspectiva sobre la espacialidad (Lefebvre 1991; Soja 1985, 1996). Para alcanzar este objetivo, se han delineado una serie de actividades que incluyen tareas de prospección pedestre, levantamiento planimétrico y topográfico de las estructuras en pie, búsqueda documental y recopilación de la memoria oral de las personas vinculadas con la historia del lugar (i.e. vecinos, miembros de la unión vecinal de Saladillo, ex habitantes del predio, antiguos propietarios de la vivienda).

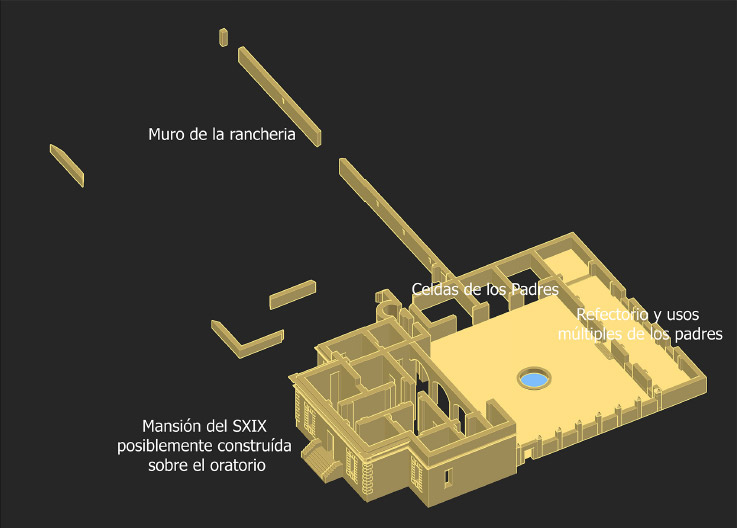

Una de las primeras actividades ha sido el levantamiento planimétrico del casco residencial principal, que incluye sectores de construcción jesuitas y remodelaciones posteriores, y su proyección 3D. A partir de la comparación de la planimetría de Saladillo y la información documental existente para otras estancias del país, se propuso una sectorización del espacio que se muestra en la Figura 2.

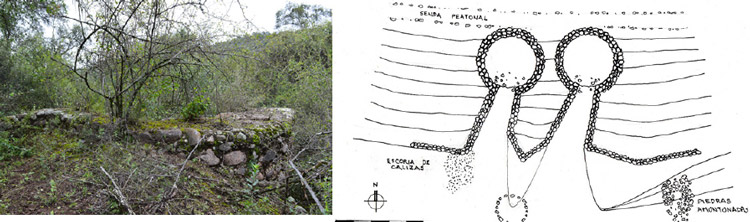

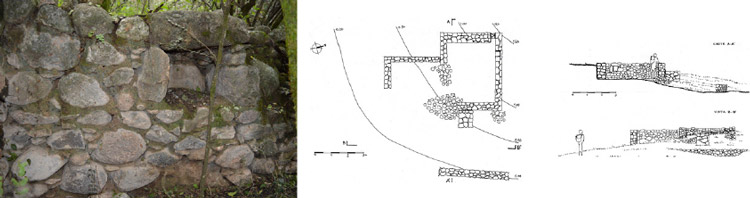

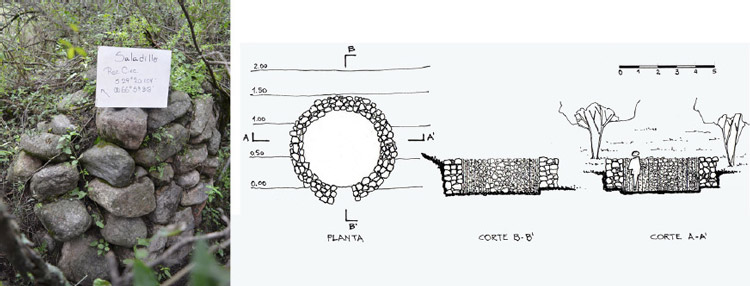

Posteriormente, se realizó una prospección pedestre con la finalidad de conocer el espacio de la quebrada y documentar posibles hallazgos. A partir de esta prospección se pudieron localizar hornos para la cocción de cal (Figura 3), recintos rectangulares (Figura 4) y circulares que parecen ser de época histórica (Figura 5), morteros y recintos circulares prehispánicos (Figura 6) y obras de contención hidráulica.

CONCLUSIONES Y AGENDA FUTURA

La pregunta que subyace a esta investigación es: ¿cuáles fueron las relaciones sociales que dieron forma y a la vez fueron formadas a lo largo del tiempo en el espacio de la Quebrada de Saladillo? Es posible plantear, a partir de las variables ecológicas y de transito de la Quebrada de Saladillo, que la ocupación prehispánica no se limitó al sector actualmente ocupado por las ruinas jesuíticas y coloniales (800 msnm), sino que habría utilizado sectores en cotas más altas (i.e. pampas de altura, 2000 msnm) y más bajas (i.e. cercanos al piedemonte, 400 msnm), posiblemente vinculados con la existencia de grupos aldeanos familiares afianzados en ese lugar desde el formativo (ca. 400 AD) e incluso antes.

Desconocemos si la Quebrada de Saladillo estuvo habitada al momento de la fundación de la ciudad, o si para entonces ya había sido abandonada; este es un aspecto que podrá ser abordado a partir de la investigación en curso. Lo que sí se observa es la coexistencia de ruinas prehispánicas con estructuras históricas, hecho que señala la importancia de este sector de la sierra de Velazco para la instalación humana a lo largo del tiempo. La implantación jesuita en la zona propone nuevas relaciones sociales, enraizadas en el más profundo sentido de colonización, a través de las cuales se desmantelaron, enajenaron y reformularon sistemas de creencias, idioma, relaciones de género, relaciones interétnicas y de reproducción social. Es nuestro objetivo, siguiendo los lineamientos arqueológicos e históricos expuestos, aportar al conocimiento de la dinámica de este proceso y evaluar qué relaciones sociales se promovieron o desalentaron mediante la construcción del espacio en la Quebrada de Saladillo.

NOTAS

1. Para más información sobre la Pulpería Quilapán, visitar: www.pulperiaquilapan.com

AGRADECIMIENTOS

Al Sr. Julio Fernández, puestero y cuidador de la estancia. A Gabriela Sabatini y Ayelén Carrizo, por su participación en las tareas de campo. A Laura Gachón y Verónica Vargas, por su apoyo en la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fradkin, R. 2000. El mundo rural colonial. En Nueva Historia Argentina, Tomo 2 “La sociedad colonial”. Tandeter, E. (dirección del tomo), pp. 241-284. Editorial Sudamericana. España.

Lefebvre, H. 1991. The production of space. Blackwell Publishing. Nueva York.

Lorandi, A.M. 2000. Las rebeliones indígenas. En Nueva Historia Argentina, Tomo 2 “La sociedad colonial”. Tandeter, E. (dirección del tomo), pp.285-330. Editorial Sudamericana. España.

Page, C. 2000. La estancia jesuítica de Alta Gracia. Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.

Quarleri, L. 1999. Los jesuitas en La Rioja colonial: los mecanismos de adquisición de tierras, integración y conflicto (1624-1767). Memoria Americana 8: 101-139.

2001. La administración laica de los bienes de los jesuitas de La Rioja: Producción, ingresos y malversación fiscal. Mundo Agrario 1 (2).

Rowe, J. 1945. Absolutechronology in theAndeanarea. American Antiquity 10: 265-284.

Salminci, P. 2011. Espacios residenciales y productivos. El paisaje arqueológico de Antofagasta de la Sierra entre los siglos XI y XVI d.C. Tesis Doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Soja, E. 1985. The Spatiality of Social Life: Towards a TransformativeRetheorization. En Social Relations and Spatial Structures. Gregory, D. y J. Urry (Eds.), pp. 90127. MacMillan. Londres.

1996 Thirdspace: journeys to Los Angeles and other real and imagined places. Blackwell Publishers. Londres.

Williams, V. 2010. El uso del espacio a nivel estatal en el sur del Tawantinsuyu. En El hábitat prehispánico. Albeck, M. E.; Scattolin, M. C. y M. A. Korstanje (Eds.), pp. 77-114. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. Jujuy. Argentina