LA OCUPACIÓN COLONIAL TEMPRANA (S. XVI Y XVII) EN CASAS QUEMADAS (CUSI CUSI, RINCONADA, JUJUY): PRIMERAS APROXIMACIONES A LAS RELACIONES ENTRE LO GLOBAL Y LO LOCAL

EARLY COLONIAL OCCUPATIONS (XVI AND XVII CENTURIES) IN CASAS QUEMADAS (CUSI CUSI, RINCONADA, JUJUY): FIRST APPROACHES TO GLOBAL AND LOCAL RELATIONSHIPS

A PRIMEIRA OCUPAÇÃO COLONIAL (SÉCULOS XVI E XVII) NAS CASAS QUEMADAS (CUSI CUSI, RINCONADA, JUJUY): PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES DAS RELAÇÕES ENTRE O GLOBAL E O LOCAL

En este trabajo presento los resultados de las excavaciones realizadas en el Recinto 1 de Casas Quemadas, Cusi Cusi, Jujuy y los relaciono con el contexto global de la Colonia temprana en la Puna Jujeña durante los siglos XVI y XVII.Para ello, presento una síntesis de los procesos ocurridos en la Puna Jujeña durante el Periodo Tardío o de Desarrollos Regionales (900 -1430 DC), el Periodo Imperial Inka (1430 – 1536 DC) y el Colonial temprano (siglos XVI y XVII); y los relaciono con las distintas ocupaciones del Recinto 1. Las diferentes ocupaciones pueden ser interpretadas como respuestas de los pobladores locales al contexto global de la Conquista. Desde un primer momento, donde el sitio funcionó como un complejo agrícola vinculado con la ocupación Inka de la región, se produce un paulatino abandono y cambio en la funcionalidad del recinto, que va desde una disminución en la frecuencia del material recuperado hasta su abandono y reutilización como paradero en circuitos arrieros vacunos. Este proceso puede vincularse con los cambios producidos por la presencia española y la presión recibida por las poblaciones locales de insertarse en los circuitos mercantiles capitalistas.

In this paper I present the results of archaeological excavations conducted in Dwelling 1, Casas Quemadas, CusiCusi, Jujuy; and I relate them to the global context of Early Spanish Colonial Period in the Puna of Jujuy during 16th and 17th centuries. To do so, I present a summary of the social processes occurred in the Puna of Jujuy during Late Period (900 – 1430 AC), Imperial Inka Period (1430 – 1536 AC) and Early Colonial Period (XVI and XVII centuries); and relate those processes with the different occupations of Dwelling 1. These different occupations can be interpreted as responses of local dwellers to the global context of Spanish Conquest. From a first moment where Casas Quemadas was used as an agricultural complex related with Inka presence in the region, there were a gradual abandonment and a change in the dwelling function, to a decrease of frequency of archaeological material and utter abandonment and reutilization as a stop in cattle driving circuits. These processes can be related to the changes introduced by Spanish presence and the pressure received by local populations to insert in capitalist market circuits.

Neste trabalho apresento os resultados das escavações realizadas no Recinto 1 de Casas Quemadas, CusiCusi, Jujuy e sua relação com o contexto global inicial da colônia na Puna de Jujuy nos séculos XVI e XVII. Para isso, apresento uma síntese dos processos ocorridos na Puna de Jujuy nos PeriodoTardío ou DesarrollosRegionales (900 -1430 DC), Periodo Imperial Inka(1430 – 1536 DC) e Colonial Temprano (séculos XVI e XVII); e sua relação com as diferentes ocupações no Recinto 1. As diferentes ocupações podem ser interpretadas como respostas dos povoadores locais ao contexto global da conquista. Desde o primeiro momento, onde o sítio funcionou como um complexo agrícola ligado à ocupação Inka da região, se produz um gradual abandono e mudança na funcionalidade do recinto, incluindo uma diminuição na frequência do material recuperado até seu abandono e a reutilização como local de parada para boiadas. Este processo pode-se vincular com as mudanças produzidas pela presencia espanhola e com a pressão recebida pelas populações locais para inserir-se nos circuitos mercantis capitalistas.

INTRODUCCIÓN

“[…] la toponimia, que queda reflejada en la documentación, no es sino parcial y expresa, cuando mucho la visión europea de estos espacios y territorios. ¿Cuántas localidades, pequeños sitios o núcleos humanos resultaron así desaparecidos o ignorados para el interés burocrático español? ¿Cuánto de toda esa enorme complejidad de dispersión entretejida quedó fuera del registro parroquial, del informe del corregidor, del pleito judicial o del padrón de revisita? (Martínez 1998: 89)”.

Como señala Martínez en la cita que abre este trabajo, uno de los principales problemas de la arqueología y la etnohistoria de algunos sectores de la región Circumpuna es detectar mediante fuentes escritas las primeras ocupaciones que muestren el proceso de incorporación de esta región al sistema colonial (Becerra 2014; Cohen 2014; Haber y Lema 2006; Quiroga 2014). Esto puede deberse al menos a tresmotivos: primero, que algunas zonas estuvieron ocupadas desde épocas prehispánicas principalmente por pastores, con un sistema de asentamiento disperso y con jerarquías y afiliaciones étnicas laxas. Para los aymara y los Inkas, los pastores eran urus, seres inferiores que correspondían a una humanidad diferente de los grupos con economías agrícolas (BouysseCassagne y Harris 1987; Martínez 1998).Segundo, la “marginalización” de parte de la Puna durante los primeros años de la colonia debido a los intereses españoles; y tercero, su lugar “marginal” en la tradición de las investigaciones arqueológicas.

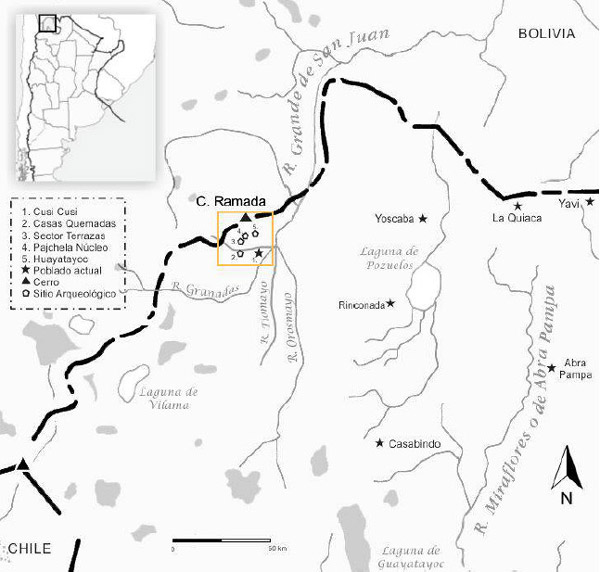

La Cuenca Superior del Río Grande de San Juan (desde ahora CSRGSJ) (Figura 1), en particular la región de Cusi Cusi, cumple con las tres condiciones de “marginalidad” previamente mencionadas.No existen, hasta el momento, fuentes escritas de los primeros siglos de la Conquista que la mencionen yfue objeto de investigaciones sistemáticas recién a partir del año 2010. A esta situación, podemos sumar que en las prospecciones realizadas en la microrregión de Cusi Cusi no detectamos evidencia de sitios “típicos” del Periodo de Desarrollos Regionales (aldeas y pukaras)(Vaquer et al. 2014a, 2014b), lo que sugiere que se trató de una zona principalmente pastoril. En consecuencia, se presenta como una zona alejada de los grandes procesos y las grandes narrativas que conformaron las tradiciones de investigación de la Puna Jujeña.

En este trabajo presento los resultados obtenidos en las excavaciones de un recinto habitacional de Casas Quemadas, un sitio agrícola adscripto al Periodo Tardío / Inka (1450 – 1536 DC) y Colonial temprano (1536 – 1660 DC) que forma parte de un complejo de producción agrícola de 2,4 km de extensión en la quebrada de Pajchela, Cusi Cusi, Jujuy. En una primera instancia, consideramos que todos los sectores del sitio eran el producto de la ocupación Inka de la región, tal como fue sugerido por los trabajos realizados por De Feo et al (2007) en la zona. Pero, al avanzar con las excavaciones del Recinto 1, recuperamos restos de Bos Taurus, desechos de talla de vidrio, clavos de metal y otros elementos que evidenciaban la incorporación de bienes europeos a la cultura material. Sumado a esto, obtuvimos dos fechados de la base del recinto que sitúan las primeras ocupaciones entre los siglos XV y XVI (LP-3058; carbón vegetal, δ13C = -24± 2 ‰; cal AD 1543 a cal AD 1624 y LP-3050; carbón vegetal, δ13C = -24± 2 ‰; cal AD 1627 a cal AD 1673). En consecuencia, si bien los comienzos de la ocupación pueden situarse al final de la ocupación Inka, se continúan hacia los momentos coloniales tempranos, evidenciando cambios en la funcionalidad del recinto, desde una ocupación habitacional relacionada con la producción agrícola del complejo Pajchela, un paulatino abandono y la incorporación del recinto a circuitos arrieros, relacionados posiblemente con el traslado de ganado para el consumo de los mineros.

A partir de esta evidencia propongo una discusión sobre los posibles procesos globales que fueron interpretados localmente por los habitantes del recinto en sus diferentes ocupaciones, principalmente la inserción al sistema mercantil (Assadourian 1982). Para ello, utilizo datos publicados sobre los diferentes procesos sociales ocurridos con las poblaciones de la región durante el Periodo de Desarrollos Regionales (1200-1430 DC), el Periodo Imperial Inka (1430-1536 DC) y el Colonial temprano (siglos XVI y XVII).

A modo de hipótesis, sostengo que el proceso de incorporación al régimen colonial se dio de manera paulatina debido a la ausencia en la microrregión de recursos “de interés” para los españoles. Ante esta situación, y debido a la demanda de dinero para cubrir el tributo y otras necesidades producto de la mercantilización de la economía, los pobladores de la zona o bien trabajaron en las minas, llevando los bienes alóctonos conseguidos; o bien tenían acceso a los mismos a partir de insertarse en los circuitos arrieros vacunos. De todas maneras, la inserción primaria en los circuitos mercantiles españoles fue tardía, dándose de forma indirecta a través de la migración o a la articulación en redes de intercambio.

HERRAMIENTAS INTERPRETATIVAS

Este trabajo se inserta dentro de la “Arqueología del Mundo Moderno” propuesta por Orser (2007, 2010). El autor sostiene que esta corriente debe focalizarse tanto en la escala local como en la global. La escala local se encuentra representada por el ámbito doméstico, escenario de las prácticas cotidianas de los agentes, mientras que la escala global son las redes de interacción intra y transcontinentales. Considero que las prácticas realizadas en el espacio doméstico que incluyen bienes europeos, sobre todo en los momentos iniciales de la Conquista, son una manera en que los agentes interpretaron desde su contexto local el sistema mundial que se constituye con el surgimiento del “proyecto capitalista” (Orser 2010). El ejemplo particular que aborda este trabajo resulta interesante desde este sentido, ya que representa, como se mencionó anteriormente, una zona “marginal” dentro del proceso expansivo de la economía europea.

Los objetos y prácticas europeas funcionan como índices del proyecto capitalista. En consecuencia, podemos considerar que además de una lucha política, se establece una lucha por los significados. El poder tiene una cara simbólica que intenta imponer un sistema de categorías que naturalizan las condiciones de dominación, junto con regímenes de significación más amplios sobre las prácticas sociales (Bourdieu 1977, 2000; ver también Keane 2005 y 2007). Por lo tanto, la presencia de bienes europeos en contextos coloniales tempranos indica el inicio de la imposición de un nuevo sistema simbólico además de un nuevo sistema económico. Lo interesante de esta perspectiva es que debido a la naturaleza polisémica de los objetos no es posible fijar un significado de manera definitiva. Esta lucha por la “ideología semiótica” (Keane 2007; Vaquer 2012) permite múltiples interpretaciones, y, por lo tanto, múltiples formas de resistencia (Miller et al 1989).

A su vez, este trabajo se enmarca dentro de la Arqueología del Paisaje en su vertiente hermenéutica (Barrett 1999; Vaquer 2013). Considero que las relaciones entre las prácticas y el paisaje son recursivas, es decir, se estructuran mutuamente. Las actividades desarrolladas en el paisaje constituyen una manera de habitar que produce y reproduce una lógica particular. A su vez, el habitar posee un componente hermenéutico, ya que se trata principalmente de un proceso interpretativo. El paisaje se encuentra conformado por una serie de recursos estructurales que los agentes utilizamos en nuestras interacciones. Estos recursos corresponden a sistemas simbólicos y sociales que conforman una tradición determinada que los agentes esgrimimos en nuestras prácticas. A su vez, los agentes nos localizamos en una situación hermenéutica particular con intereses personales y de clase. En consecuencia, la interpretación del paisaje siempre toma una forma circular: los pre-juicios, conformados por los intereses de la situación hermenéutica se enfrentan con la tradición en cada acto interpretativo. A su vez, la situación hermenéutica es el producto de la tradición que busca interpretar. Esta relación entre la tradición, la situación hermenéutica y los pre-juicios conforma el círculo hermenéutico (Gadamer 2003; Heidegger 2012). Esta condición hermenéutica del habitar tiene como centro el espacio doméstico, donde se producen y reproducen los sistemas de disposiciones que conforman el habitus (Bourdieu 1977; Ingold 2000; Vaquer 2007).

Como herramienta interpretativa que nos permite sintetizar los modos de habitar presentes en cada segmento temporal en Cusi Cusi, utilizamos el concepto de “lógica del paisaje”. El mismo implica una relación recursiva entre las prácticas de los agentes y la estructura del paisaje. Un conjunto de prácticas determinadas resulta en un paisaje particular, signado por modo de producción. Si bien existen asociaciones entre las lógicas y un segmento cronológico, no son excluyentes ni necesariamente correlativas. Visto desde una perspectiva actual, el paisaje es el resultado de la sedimentación de las diversas lógicas que lo articularon y de las narrativas que surgen de su objetivación. Por lo tanto, las lógicas se componen de dos elementos: por un lado, son una manera de habitar el paisaje pre-discursiva, producto de las relaciones del cuerpo con el espacio estructurado de acuerdo con ciertos principios; y por el otro conforman narrativas que son el producto de la objetivación de la precomprensión corporal originaria.

Así, en Cusi Cusi proponemos la existencia de cinco lógicas, que como mencioné anteriormente, se relacionan con modos de producción diferentes: la primera de ellas corresponde a los grupos cazadores – recolectores que habitaron la región desde al menos el 10.000 AP; la segunda a los grupos de pastores que surgen del proceso de domesticación de camélidos en el Holoceno Medio final (4.000 – 3.500 AP) y continua hasta la actualidad; la tercera a la incorporación de la región al Tawantinsuyu, develada por la presencia de los complejos agrícolas de Pajchela y Huayatayoc; la cuarta a la inserción de la zona en los circuitos mercantiles producto de la invasión española; y la quinta a las interpretaciones de los vecinos actuales de Cusi Cusi.

DESARROLLO

Primera parte: los procesos globales en la CSRGSJ durante el Periodo de Desarrollos Regionalesy el Imperial Inka (900 – 1535 DC)

La CSRGSJ se ubica en el extremo Noroeste de la Provincia de Jujuy (Figura 1). Se encuentra conformada por los ríos Granada, Tiomayo y Orosmayo, que al confluir dan origen al Río Grande de San Juan. Esta región presenta un ambiente de Puna Seca, con un clima seco y frío con temperaturas medias anuales que oscilan entre los 3 y 6° C. Cuenta con una alta evapotranspiración, estacionalidad bien marcada y una amplitud térmica diaria muy marcada. Las precipitaciones son escasas, oscilando entre 200 – 400 mm anuales concentrados en un 80% desde Diciembre hasta Marzo (Buitrago 1999; Saravia 1960). La zona se caracteriza también por presentar varios pisos de altura asociados en una corta distancia. Los fondos de cuenca se localizan a los 3700 msnm, con accesibilidad a alturas de 4000 msnm, hasta los picos de la Cordillera de Lípez que tienen alturas alrededor de 6000 msnm. A medida que aumenta la altura, consecuentemente aumentan el frío y la aridez.

La vegetación corresponde a la provincia fitogeográfica puneña (Cabrera 1976) con predominio de vegetación xerofítica. Se caracteriza principalmente por la presencia de arbustos leñosos bajos como la tola (Lephidophyllum quadrangulare), cactus aislados (Opuntia floccosa) y en los sectores más secos la yareta (Azorella compacta). También hay cardones (Echinopsisatacamensis) y paja ichu (Festuca ortophylla). Con respecto a la fauna, hay dos especies de camélidos silvestres, el guanaco andino (Lama guanicoecacsilensis) y la vicuña (Vicugna vicugna), y un ungulado, la taruca o venado andino (Hypocamelus antisensis). Hay también varias especies de roedores como la vizcacha (Lagidium viscacis), la chinchilla (Chinchilla laniger) y varios roedores pequeños. Completan la fauna varias aves, el puma (Felis concolor) y dos felinos menores; el gato andino (Oreailurus jacobita) y el gato del pajonal (Oncifelis colocolo).

En un trabajo pionero, Tarragó (1984) sugiere que el área Circumpuna funcionó como una zona de “frontera blanda” en la que se dieron procesos diferenciales a la región Andina central. La Cuenca del Río Grande de San Juan formó parte para esta autora del “callejón de interacción” más importante en sentido Este – Oeste, que iba desde el Río Salado, pasando por San Pedro de Atacama, Pozuelos, Yavi, las cabeceras de la Quebrada de Humahuaca hasta las serranías y bosques de Santa Victoria e Iruya. A su vez, formó parte de otro eje en sentido Norte – Este que comunicaba el Río Salado, Tarija y la región de Valles en Bolivia.

Para el Periodo Tardío (Siglos XI al XV) propone un mayor desarrollo de las fuerzas productivas y un desarrollo “contrapuesto y conflictivo” (Tarragó 1984: 102) de las etnias tanto puneñas como vallistas. Con la llegada de los Inkas se produce una pax inkaica que permite la reapertura de las redes de circulación. Esto último se encuentra evidenciado por la presencia de estilos cerámicos como el Inka Paya (que tiene como antecedente al estilo Yavi – Chicha) y el Inka Pacajes o Saxamar.

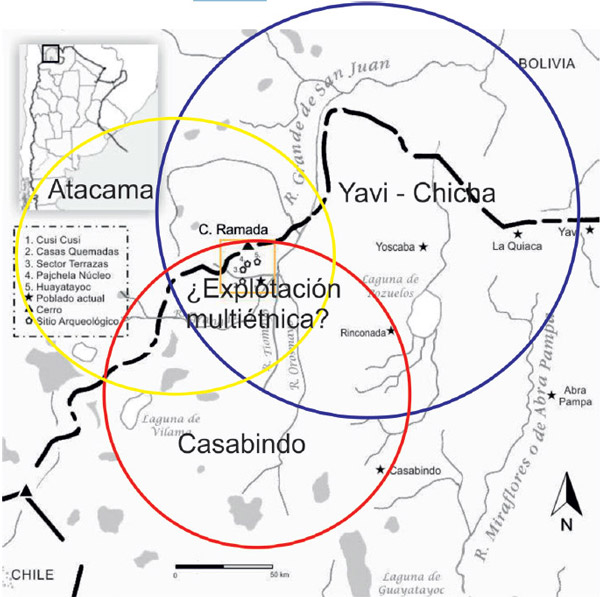

Albeck (2000, 2007), Albeck y Ruiz (2003) y Albeck y Zaburlín (2008) proponen que hay una correspondencia entre los territorios etnohistóricos de los grupos Chichas con los restos arqueológicos pertenecientes a Yavi – Chicha por un lado; y por el otro de los Casabindo y Cochinoca. De esta manera, sugieren un escenario prehispánico similar al interpretado por los etnohistoriadores para la Colonia Temprana: las poblaciones Yavi – Chicha se ubicarían en el sector Norte de la Provincia de Jujuy, hasta el norte de la Laguna de Pozuelos mientras que las poblaciones Casabindo se localizarían en la Cuenca Miraflores – Guayatayoc y el sur de la Laguna de Pozuelos (Figura 2).

Con respecto a la Cuenca del Río Grande de San Juan, proponen que representa un “territorio complejo respecto de su ocupación prehispánica” (Albeck 2007: 129). La cerámica corresponde a los grupos chichas, aunque la presencia de estructuras funerarias tipo chullpas relacionaría las ocupaciones con la zona de Casabindo; también destacan la presencia de topónimos vinculados con grupos urus (San Juan de Urus, Urusmayo). Esta zona correspondía a una “frontera difusa” entre los Yavi – Chicha y los Casabindos – Cochinocas, una zona de explotación multiétnica (Albeck y Ruiz 2003: 211). Para la época colonial, mencionan la presencia de grupos Atacamas procedentes del actual Chile. La economía de los grupos Tardíos en esta región fue básicamente pastoril, complementada con prácticas agrícolas y actividades extractivas.

De Feo et al. proponen que las cabeceras del Río Grande de San Juan y sus afluentes no solamente funcionaron como una zona de paso, sino que también fue una región con asentamientos de envergadura y ocupaciones permanentes que “a pesar de tener similitudes con áreas vecinas, muestra algunas particularidades que permiten plantear una cierta identidad” (2007: 137). Sin embargo, los autores analizan sitios tanto de la Cuenca Superior como de la Cuenca Media. Con respecto al componente cerámico, los autores sostienen que la alfarería corresponde exclusivamente a los Periodos Tardío (1200 – 1430 DC), Inka (1430 – 1535 DC) e Hispano-Indígena (1535 – 1660 DC). Del Periodo Tardío destacan la presencia de vasijas estilo Casabindo en Abra de Lagunas y cerámica del estilo Yavi Polícromo en toda la región.

En relación con la Cuenca Superior, que ellos denominan “sector occidental” e incluye los sitios de Pajchela y Guayatayoc, para los autores presenta características peculiares “en cuanto al patrón de asentamiento, las construcciones agrícolas y las estructuras de almacenamiento, pero comparte con los otros sitios de la región la característica alfarería Yavi” (De Feo et al. 2007: 145).

De pastores, caravaneros y urus

Uno de los tópicos que se desprenden de la reseña de antecedentes presentada supra es la posición estratégica de la CSRGSJ como lugar de comunicación entre el Norte de Chile, el Sur de Lípez, la cuenca de Pozuelos y el Norte de Jujuy. Esta posición estratégica responde a la localización en el “medio” de los territorios étnicos propuestos para los grupos Yavi – Chichas, Casabindo, Atacama y Lípez (ver Figura 2). Justamente, a partir de esta localización y a la presencia de estilos cerámicos provenientes de estos ámbitos es que se propone la función de la Cuenca Superior como “espacio multiétnico”. Voy a profundizar y discutir esta noción a partir de señalar las rutas que pasan por la región, y la presencia de pastores especializados como población mayoritaria en la región.

Para la descripción de la Triple Frontera entre Argentina, Chile y Bolivia, Nielsen (2004, 2009, 2013) propone dos criterios. El primero de ellos, de manera ecológica o vertical, considera la altitud como factor determinante y la ecología consecuente. El resultado es una división en seis ecozonas. El segundo criterio, que es el que más me interesa en este trabajo, es un criterio “horizontal” que implica la combinación de las ecozonas en diferentes regiones. Así, reconoce cinco: I(a) agricultura de cultivos meso y microtérmicos con pastoreo; I(b) pastoreo y agricultura de cultivos microtérmicos; I(c) agricultura de cultivos macrotérmicos; II(a)solamente pastoreo; II(b) explotación marítima. Estas regiones se encuentran separadas por zonas no propicias para la ocupación humana o internodos (III) (Nielsen 2013: 393). Los espacios internodales corresponden con corredores cuya principal función y arqueología asociada es la de “lugares de paso” y circulación entre nodos, aunque algunos de ellos presentan recursos que fueron explotados estacionalmente por las poblaciones – como el caso del Sur de Lípez (Nielsen et al. 1999).

Uno de los internodos que se relaciona directamente con nuestra zona de estudio es el comprendido entre la Laguna Verde – Vilama (Corredor 4 en Nielsen 2013). Este internodo, que presenta materiales desde el Periodo Arcaico, fue utilizado durante el Periodo de Desarrollos Regionales y durante la incorporación al Tawantinsuyu. Para este último momento, Nielsen et al. (2006) presentan un tramo del Qhapacñan que une San Pedro de Atacama con el Norte de Lípez. Este tramo ingresa a Sur Lípez por el Abra de Chaxa, al pie del Volcán Licancabur y de la Laguna Verde, donde los autores registraron la primera parada o jarana. La siguiente jornada es hasta Aguas Calientes. En este punto, proponen la posibilidad de un ramal que ingrese directamente en las cabeceras del Río Grande de San Juan. La tercera jornada es hasta la Laguna de Chojllas (Nielsen et al. 2006: figura 3). Desde aquí también hay un desvío que se dirige hacia la CSRGSJ, pero esta vez vía la Laguna de Vilama. Esta ruta fue utilizada también etnográficamente para unir la CSRGSJ con San Pedro de Atacama (Nielsen et al. 2006).

Ahora bien, con respecto a la Triple Frontera y sus habitantes, la misma se encuentra conformada por regiones tipo III; II(a) y en algunos sectores, I(b). Este tipo de ecología, en particular las regiones tipo II(a) implican la presencia de grupos de pastores con una agricultura a baja escala. Con respecto al proceso histórico de los pastores en esta zona, si bien Nielsen (2013) propone que durante el Periodo de Desarrollos Regionales ocurrieron procesos de cambios importantes en las sociedades prehispánicas (que pueden resumirse en la consolidación de identidades regionales expresadas en diversos medios materiales), los pastores permanecieron relativamente al margen de estas transformaciones. El “fenómeno pukara” (Nielsen 2002; Vaquer 2010) estuvo restringido a las sociedades agrícolas. Durante el Periodo Imperial Inka, los pastores de la actual Triple Frontera ocuparon las “zonas intersticiales” entre los grandes núcleos de población, por lo que también gozaron de una relativa autonomía.

En síntesis, vemos que durante el Periodo de Desarrollos Regionales y la dominación Inka los pastores se mantuvieron relativamente autónomos de los procesos que tuvieron lugar en las regiones con mayor producción agrícola. Este rol les permitió actuar como mediadores entre las zonas nodales, y mantener filiaciones políticas laxas.

LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE LA PUNA JUJEÑA

La conquista española de la Puna Jujeña se inicia con la entrada de Diego de Almagro en 1536. Cuatro años después Francisco Pizarro entrega en merced de encomienda a las poblaciones puneñas a dos vecinos de La Plata (hoy Sucre): Martín Monje y Juan de Villanueva. Sin embargo, la concesión de tierras no implicó el dominio de las parcialidades que allí habitaban ni el pago regular de tributos. Los Casabindos y Cochinocas, parcialidades localizadas al sur de nuestra zona de estudio fueron recién pacificados a fines de la década de 1580. Las reducciones en pueblos de indios recién ocurre en el año 1602, fundándose Santa Ana de Casabindo y Nuestra Señora del Rosario de Cochinoca (Becerra 2014). Sin embargo, y de acuerdo con Palomeque (2006), durante el siglo XV y parte del XVI los Casabindo mantuvieron sus autoridades étnicas. Después de 1561/2, las poblaciones de la Puna se sumaron a las sublevaciones de Calchaquí y la Quebrada de Humahuaca (Palomeque 2006).

La historia de los Chichas es bastante compleja. Originarios de la región de Tupiza, en el Sur de Bolivia, sus dominios prehispánicos se extendían por gran parte de la porción norte de la Puna Jujeña, incluyendo los actuales pueblo de Yavi, La Quiaca, Santa Catalina y la cuenca sur de Pozuelos. Esta expansión pudo ser causada por los Inkas como castigo a la resistencia de este grupo al Tawantinsuyu (Ávila 2011). Su frontera llegaba hasta los límites de la parcialidad Casabindo – Cochinoca. La reducción de los Chichas se realiza entre 1573 y 1595, quedando bajo la jurisdicción de la Gobernación de Charcas en Talina, aunque conservando el derecho sobre las tierras de sus antiguos asentamientos (Albeck y Palomeque 2009). Sus obligaciones incluían la defensa contra el avance de los pueblos Chiriguanos en el este. Los Chichas también colaboraron con los españoles en la pacificación de los Casabindo, luego de ser derrotados por los españoles en Cochabamba en 1538 (Palomeque 2006, 2010). Es importante mencionar que el límite entre la Gobernación de Tucumán y Charcas pasaba justamente por esta región, la denominada “Raya del Tucumán”. Por otro lado, hacia el oeste se encuentra el Corregimiento de Atacama. En consecuencia, la CSRGSJ queda como un territorio fronterizo entre estas tres unidades administrativas españolas, que no estuvieron exentas de conflictos entre ellas (Albeck y Palomeque 2009).

Martínez (1998) propone que en el siglo XVII hay un trasfondo cultural que vincula bajo pautas comunes a las poblaciones de la región Circumpuneña. En este sentido, la unidad propicia para el análisis es un espacio macrorregional, donde los espacios complementarios de los grupos involucrados incluían espacios de los otros grupos. Con respecto a los atacamas, Martínez (1998) propone que en la Colonia temprana había una situación de interdigitación étnica y una unidad heterogénea de los grupos sociales.Esto implica un acceso y control de recursos cercanos al nivel de las unidades domésticas, conmatrimonios entre personas de diferentes unidades ecológicas y étnicas. La presencia de los atacamas en otros lugares es interpretada por Martínez como una manera de contribuir al desarrollo del tráfico entre lugares distantes y los ayllus de origen. Para ello, implementaron una gran red de múltiples lazos y trazados, con una interdigitación y una movilidad constantes.

Otro tema importante es la minería. La Puna jujeña es rica en yacimientos minerales de oro, plata, cobre y estaño, particularmente en la Sierra de Rinconada donde se ubica una importante zona aurífera (Becerra 2014; Becerra et al. 2014). En sucesivas entradas en la Puna Jujeña durante 1582 y 1589, los españoles detectaron la presencia de yacimientos de importancia en la región de Cochinoca y el norte de la Laguna de Pozuelos. A fines del siglo XVI y comienzos del XVII comienzan las referencias en las fuentes de la explotación de las minas por parte de los vecinos. El reconocimiento de yacimientos mineros incrementa la presencia española en la región, creando a su vez nuevos conflictos entre las jurisdicciones coloniales. Sin embargo, la actividad minera en el noroeste de la Puna tiene su auge entre los años 1640 y 1650 para luego entrar en crisis (Palomeque 2006, 2010, 2013). Becerra (2014: 107) presenta un cuadro con las primeras menciones de explotaciones minerales en la Puna jujeña: las más tempranas corresponden a Cochinoca en el 1600; Ajedrez en 1627; Valle Rico en 1644 y Rinconada en 1646. Todos estos yacimientos se ubican sobre la Sierra de Rinconada. Más próximos a nuestra zona de estudios se encuentran los yacimientos del Cerro Granada (1656); San José del Oro en el Río de los Uros (Orosmayo) (1707) y Santo Domingo (1747).

La minería colonial implicó la movilización de mano de obra hacia lugares con poca productividad primaria, por lo que junto con la actividad minera floreció en la Puna jujeña la industria ganadera (Palomeque 1995, 2000). Si bien los datos corresponden al siglo XVIII, el auge de la minería ocurre durante el siglo anterior, por lo que podemos pensar que el desarrollo de los circuitos de arriería y cría de ganado pudieron ser contemporáneos. Esta actividad tuvo su centro en Rinconada, asiento minero desde al menos 1646. Como mencioné anteriormente, la región de la Puna es propicia para la cría de ganado de camélidos, al que se incorpora en las zonas de mejores pasturas ganado vacuno y ovino. El Partido de la Puna, con cabecera en Rinconada durante el siglo XVIII es para Palomeque (2000) un espacio especializado en la actividad ganadera, tanto en la cría para exportar a los centros mineros de Lípez y Potosí como para la producción de lana. Esta investigadora también destaca la presencia de numerosas rutas por donde el ganado era arriado desde las zonas de engorde hasta las zonas de faena. Este dato no es menor, ya que para la región de Atacama, Sanhueza (1992) propone que existe una continuidad entre la actividad caravanera y la arriería colonial. Las rutas y los agentes sociales involucrados son los mismos, pastores que en ciertos momentos del año “viajan” hacia diferentes destinos. Esta autora define a la arriería como la actividad de flete o transporte de productos y / o animales que se desarrolló en el marco mercantil colonial. El arriero podía desenvolverse de acuerdo con dos modalidades: como mano de obra para el transporte de mercancías pertenecientes a terceros (fletes), o, como iniciativa independiente abasteciendo los mercados con excedentes productivos propios o adquiridos por su cuenta (Sanhueza 1992: 178).

Como síntesis de la Colonia temprana, vemos que en una primera instancia la penetración europea fue variable, en función de la resistencia de los diferentes grupos que fueron encontrando. En el ámbito de la Puna Jujeña la consolidación del régimen colonial y la efectiva “pacificación” de las diferentes parcialidades ocurren recién a fines del Siglo XVI (Palomeque 2010). Esta expansión diferencial dejó muchos lugares al margen, sobre los cuales no hay casi menciones en las fuentes. En el siglo XVII comienza el auge de la actividad minera, creando nuevos polos de atracción para los españoles. Junto con ella, surge la actividad ganadera como forma de sustento de los trabajadores mineros y la explotación de lana. La arriería, actividad centrada en el traslado de ganados y mercancías puede ser considerada como una manera que tuvieron los pastores de insertarse en los mercados coloniales y conseguir dinero para el pago de los tributos y compra de mercaderías en una economía cada vez más mercantilizada.

Segunda Parte: procesos locales en la CSRGSJ. El sistema agrícola de Pajchela y Casas Quemadas

Durante nuestras prospecciones detectamos la presencia de 95 sitios arqueológicos en la microrregión de Cusi Cusi. A partir de material diagnóstico (cerámica, lítico y arquitectura) pudimos determinar la temporalidad relativa de 29 de ellos. Nueve de ellos presentan materiales del Periodo de Desarrollos Regionales / Inka, mientras que el resto presentó materiales del Holoceno Temprano, Holoceno Medio, Coloniales y Subactuales. El paisaje se encuentra compuesto por materiales provenientes de diferentes ocupaciones, que sedimentan distintas temporalidades. Los puntos más notorios en el paisaje corresponden al PDR / Inka, con sitios agrícolas localizados en las quebradas de Pajchela y Huayatayoc. El material cerámico diagnóstico recuperado en los sitios de superficie (N=131) estuvo compuesto en su mayoría por diferentes subestilos de Yavi (n=79; 60%).

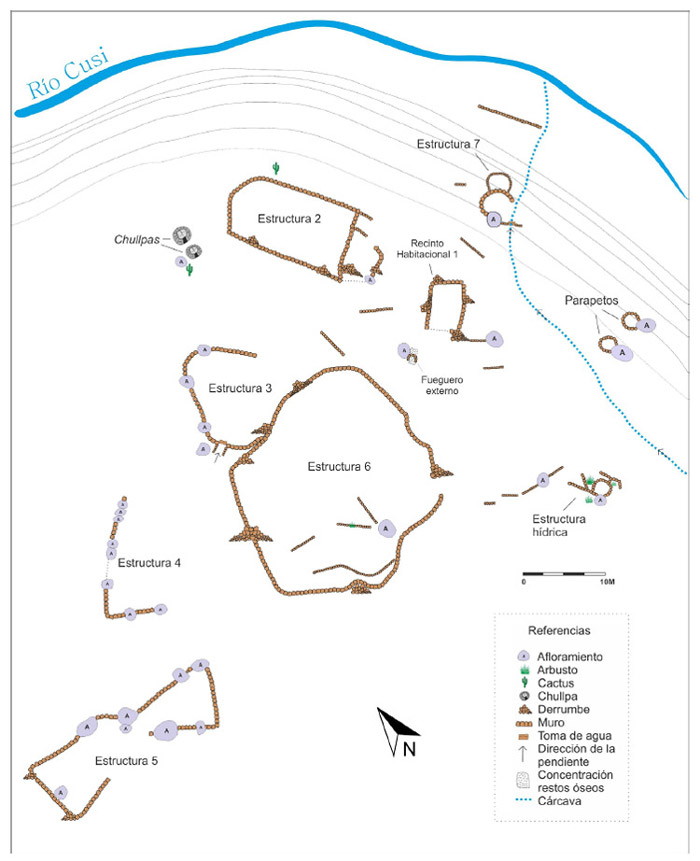

Este trabajo se centra en el material proveniente de las excavaciones del Recinto 1 de Casas Quemadas. Casas Quemadas es un sector dentro de la quebrada de Pajchela, uno de los complejos agrícolas asociados con la ocupación Inka de la región. El análisis espacial mediante SIG y el análisis de la arquitectura llevaron a Pey (2016) a proponer que el sitio se vincula con la incorporación de la región al Tawantinsuyu, produciendo y reproduciendo una lógica del paisaje ajena a los pastores locales.

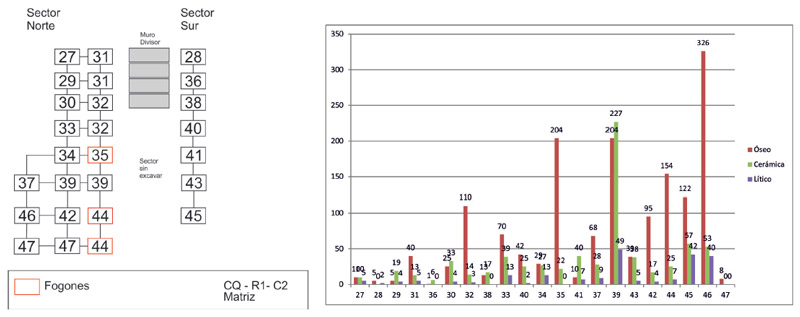

Entre las estructuras de producción se encuentran presentes también al menos tres recintos habitacionales (Figura 3). Uno de ellos, el Recinto 1, fue excavado en sucesivas campañas entre los años 2012 y 2015.

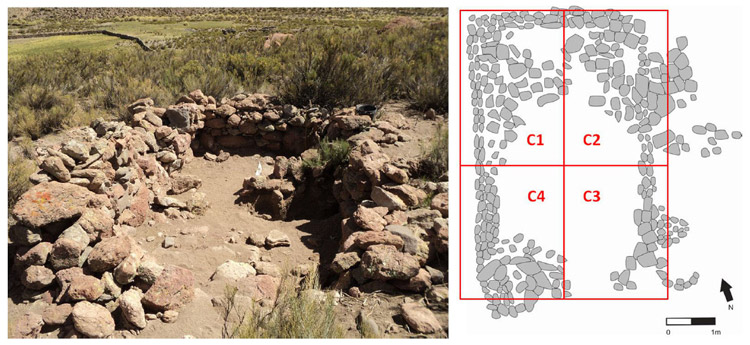

El Recinto 1 presenta una planta rectangular de 3 m por 5,5 m y muros simples (Figura 4). Tiene dos hornacinas en el muro oeste y un deflector en el muro este. No fue posible determinar la ubicación del acceso debido a la presencia de derrumbes. Excavamos este recinto por niveles naturales y dividiéndolo en 4 cuadrículas. Los resultados aquí expuestos corresponden a la Cuadrícula 2, ya que el resto del material se encuentra actualmente bajo análisis.

La Cuadrícula 2 presentó una estratigrafía compleja compuesta por 12 niveles. Se recuperaron 2301 especímenes óseos en las excavaciones. Dentro de los taxones identificados (n=544), predomina Camelidae (470; 86%) seguido por Bos Taurus (31; 6%) y el resto por especies de menor rinde como Chinchillidae y Rodenthia. Los especímenes de Bos Taurus hacen su aparición en el Nivel 8; y su frecuencia aumenta a medida que nos acercamos a la superficie actual. Sin embargo, Camelidae es la especie predominante en todos los niveles. A su vez, fue posible identificar la presencia de ejemplares de vicuña (Vicugna vicugna) dentro del conjunto (ver Vaquer et al. 2016 para el análisis detallado del conjunto zooarqueológico).

Con respecto al material cerámico, se recuperaron un total de 709 fragmentos. Los tipos más representados son el Alisado (455; 64%) y el Yavi – Chicha (164; 23%). A partir de los fragmentos diagnósticos identificamos un número mínimo de 40 piezas cerámicas, repartidas entre 21 piezas restringidas (contenedores) y 19 accesibles (ver Menacho 2000 y 2007 para la metodología empleada). Este conjunto cerámico se corresponde con una funcionalidad doméstica del recinto, donde se enfatiza el almacenaje y el consumo de alimentos como actividades principales. Por otro lado,el material lítico estuvo representado por 217 fragmentos, de los cuales la mitad estuvo representada por fragmentos de palas líticas (109; 50%). Con respecto a la materia prima, en los niveles 6 y 7 detectamos la presencia de desechos de talla de vidrio. También recuperamos 2 preformas de cabezales líticos y 6 cabezales, todos correspondientes por su morfología al Periodo Tardío / Inka.

Entre los niveles 7 y 12 localizamos las ocupaciones más tempranas, caracterizadas por la mayor abundancia de material arqueológico de la secuencia y por tres fogones en cubeta en los niveles 7, 9 y 12. Los niveles 5 y 6 corresponden al abandono paulatino del recinto, evidenciado por una disminución en la frecuencia de los materiales. Finalmente, en los niveles 4 a 0 el recinto es abandonado efectivamente como locus de ocupación doméstica y comienza a formar parte de las rondas de los pastores como lugar de refugio esporádico (Figura 5).

DISCUSIÓN

El Recinto 1 presenta una historia de ocupación compleja. Los primeros niveles corresponden al uso asociado al sistema agrícola Pajchela, con una ocupación permanente en la que se consumieron camélidos, se realizaron tareas de mantenimiento de palas líticas y retoque de instrumentos; se cocinó y se almacenó. La presencia de recursos provenientes de pisos de altura superiores a los 4.000 msnm como vicuñas, chinchillas y materias primas líticas como obsidiana y sílice indican que si bien el sitio tuvo una funcionalidad primariamente agrícola, también se explotaron de manera directa e indirecta los espacios internodales.

Por Casas Quemadas pasa un camino Inka que es utilizado aún hoy en día por los vecinos de Cusi Cusi para ir a sus puestos de altura y para viajar al Sur de Lípez. Cuando se desciende de la Cordillera de Lípez, Cusi Cusi es el primer lugar con agua permanente y una extensa vega para el pastoreo de los animales. La presencia de estilos cerámicos de otras regiones como el Norte de Lípez (Mallku Bicolor), el Norte del Salar de Uyuni (Yura) y el Sur del Lago Titicaca (Pacajes) y de un entierro debajo de una piedra con abundante mineral de cobre son evidencia del tráfico que circuló por esta región, y los lugares distantes a los que se conectó. En este punto se plantea un problema, que en esta etapa de la investigación no es posible responder. Si los sitios agrícolas como Pajchela y Huayatayoc fueron construidos y habitados por poblaciones agrícolas provenientes del Norte y del Sur, ¿qué rol jugaron los pastores locales durante el Periodo Tardío / Inka?

Consideramos, a modo de hipótesis de trabajo, que los pastores de la región establecieron relaciones complejas con sus vecinos, hasta que a fines del Periodo de Desarrollos Regionales y comienzos de la expansión Inka poblaciones provenientes del Norte se asentaron en la región, construyeron y utilizaron los sistemas agrícolas de Pajchela y Huayatayoc. Esta posibilidad de cultivar, como la necesidad de conformar un paisaje estructurado de acuerdo con su lógica llevó a los Inkas o sus representantes a construir ambos complejos agrícolas (Pey 2016). Sin embargo, en uno de los sitios de la Quebrada de Pajchela predomina la cerámica Casabindo, en un entorno donde abunda el estilo Yavi – Chicha. En consecuencia, el escenario social es mucho más complejo. Lamentablemente, aún no contamos con evidencia suficiente para interpretar estas relaciones.

En síntesis, el paisaje de la CSRGSJ durante el Periodo Tardío se encontró habitado por pastores, y en algún momento (posiblemente finales del Periodo de Desarrollos Regionales o PDR II 1200-1435 DC) poblaciones provenientes del Norte y del Sur se asentaron construyendo los complejos agrícolas de Pajchela y Huayatayoc modificando sustancialmente el paisaje pastoril (Pey 2016). Sobre este componente agrícola, impuesto al paisaje local por los Inkas o sus representantes, se produce la invasión española. Sostenemos que la “lógica de los agricultores” es producto del movimiento de poblaciones (y no de la inserción de los pastores en diferentes circuitos de intercambio) a partir de dos argumentos. El primero de ellos es la ruptura que implica en los patrones de asentamiento. Los pastores, tanto etnográficos como arqueológicos (Göbel 2002; Nielsen 2000) poseen un patrón de asentamiento disperso, con una movilidad estacional entre diferentes “estancias” o “casas de campo”, con una agricultura a escala de subsistencia; mientras que los complejos agrícolas de Pajchela y Huayatayoc representan asentamientos permanentes con una escala mayor de producción agrícola. En este sentido, la tecnología empleada en la construcción, mantenimiento y operación de los complejos agrícolas se encuentra ausente en la región hasta la aparición de estos complejos. La ocupación doméstica de la base del Recinto 1 representa una presencia efectiva de poblaciones especializadas en la explotación agrícola, que realizaban tareas de mantenimiento y producción de artefactos utilizados en tareas agrícolas (los restos de palas). Esto implica un cambio en la orientación económica de las poblaciones de la región, por lo que indica una “lógica del paisaje” diferente de la anterior.

El segundo argumento se relaciona con la ocupación multiétnica de la zona propuesta por los antecedentes revisados supra. La presencia de tecnología (incluida la cerámica) vinculada con grupos agricultores del norte (Yavi-Chicha) y del sur (Casabindo) permite interpretar la presencia efectiva de estos grupos en la CSRGSJ. Lamentablemente, ambos estilos cerámicos aparecen en el registro durante el PDR y continúan hasta época inkaica e incluso colonial (Ávila 2011; Zaburlín 2014). Si se tratase de movimientos de personas trasladando los bienes producidos en la región, el material se encontraría solamente en los puestos pastoriles o en los sitios de parada de las caravanas. Ahora bien, dentro de este escenario quedan abiertos muchos interrogantes: ¿quiénes fueron efectivamente los constructores y usuarios de los complejos agrícolas? ¿Se trató de grupos Casabindo, Yavi – Chicha o ambos? ¿Cuál fue su relación entre ellos y con las poblaciones de pastores? ¿Los complejos fueron construidos y utilizados durante el PDR o durante la invasión inka?

El Recinto 1 de Casas Quemadas fue paulatinamente desocupado. Si bien ya en los niveles inferiores detectamos la presencia de materialidad vinculada con los españoles, en una segunda instancia, con un aumento de frecuencia de especímenes de Bos Taurus, la densidad de material disminuye. Lo interesante es que las proporciones de cada uno de ellos se mantiene relativamente estable, dando a entender que se realizaron las mismas actividades pero con una menor intensidad. Esto último podría deberse a un reordenamiento de los patrones de asentamiento y un movimiento de poblaciones que sería producto de una mayor presencia española en la zona. Todavía no podemos medir el grado de desestructuración que vivieron las poblaciones locales, pero al avanzar la Conquista y la consecuente implantación de una economía de mercado, las poblaciones locales tuvieron que cambiar parte de sus prácticas tradicionales. La importancia que cobró la minería en la región a comienzos del siglo XVII puede ser un indicador de los procesos globales que incidieron en la modificación de las ocupaciones en Casas Quemadas. Un sitio de producción agrícola, vinculado a una ruta de intercambio tradicional no respondía a los intereses españoles, por lo que un posible escenario es que los habitantes abandonaran el sitio para dedicarse a la minería y a la ganadería. Si efectivamente se trataba de pobladores provenientes de la región Chicha, entonces también pudieron ser afectados por la reducción y el reordenamiento espacial implementado por los españoles a fines del siglo XVI.

Los niveles más tardíos de la ocupación, con mayores proporciones de Bos Taurus muestran que el Recinto 1 ya no soportó una ocupación permanente, sino que funcionó como lugar de paradero de arrieros. Esto último es coherente con las condiciones favorables de Cusi Cusi para la ganadería. Si bien aún no podemos determinar el circuito específico que se seguía, vimos en las secciones anteriores que por la CSRGSJ pasan numerosas rutas que conectan varios nodos de la región Circumpuna.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Este trabajo representa una primera aproximación sobre los procesos globales que impactaron en los habitantes del Recinto 1 de Casas Quemadas, y cómo los mismos fueron interpretados localmente. Si bien reconozco que es bastante osado intentar aproximarse a una temática tan compleja con los datos con los que actualmente contamos, considero que es necesario comenzar a pensar en el impacto de la Conquista a nivel local, las estrategias implementadas por los grupos originarios; y como se acomodaron y negociaron las demandas de los españoles. El objetivo principal fue explorar las posibilidades resultantes de poner en tensión la cultura material recuperada en el Recinto 1 con el contexto global interpretado a partir del trabajo de diversos colegas.

Sin embargo, este trabajo deja (voluntariamente) una serie de interrogantes que funcionan como anticipaciones de sentido (pre-juicios) de los procesos interpretativos venideros. El primero de ellos, y tal vez el más urgente, es el rol de los pastores y sus relaciones con las poblaciones agrícolas asentadas en la Quebradas de Pajchela y Huayatayoc durante el Tardío / Inka; y de qué manera se modificaron estas relaciones con la llegada de los españoles.

Un segundo punto atañe a la arqueología internodal de la micro región. ¿Cuáles son los circuitos utilizados efectivamente durante el Tardío / Inka?¿Qué puntos geográficos comunicaron? ¿Siguieron siendo utilizados en épocas coloniales?Si bien tenemos evidencia de los caminos que llegan a la zona, aún no hemos determinado las rutas que los mismos atraviesan específicamente.

En una primera aproximación, producto del análisis de imágenes satelitales, pudimos identificar un ramal que, desde Cusi Cusi va hacia el sur, empalmando a la altura de Lagunilla del Farallón con el camino que va hacia San Pedro de Atacama. Hacia el Norte, hay un tramo que va hacia la localidad de Paicone, y que probablemente siga hacia Santa Catalina. Hacia el este, en dirección a la cuenca de Pozuelos es más difícil debido al impacto de la ruta actual y un trazado de fibra óptica subterráneo. La parte más interesante se localiza hacia el noroeste, donde transcurre el camino ya mencionado hacia Lípez. Recientemente detectamos la presencia de otro ramal que se dirige hacia la Laguna de Vilama, pero resta comprobar en el campo si se trata de un camino actual. En síntesis, la zona presenta gran potencial para la arqueología internodal y en próximas campañas develaremos alguno de estos interrogantes.

Con respecto a la minería, aún no hemos detectado yacimientos de mineral explotados o potenciales en la región de Cusi Cusi. Como también ya mencioné, los polos de atracción minera se encuentran en los alrededores, en las Sierras de Rinconada, la Mina Pirquitas y en Santa Catalina al norte. La ausencia de yacimientos pudo ser uno de los motivos por los cuáles no poseemos registros de la colonia que mencionen a la zona.

Retomando nuevamente la cita de Martínez con la que abrí este artículo, el trabajo interdisciplinario es el que nos va a permitir interpretar las historias locales de aquellos lugares que los españoles en los inicios de la Colonia no registraron. En los márgenes de la vigilancia colonial es donde podemos encontrar los lugares donde la resistencia tomó formas particulares, en especial en los contextos pastoriles donde hay estrategias de “invisibilización” voluntariamente llevadas a cabo por los agentes sociales.

AGRADECIMIENTOS

A la Comunidad Aborigen Orqho Runa y la Comisión Municipal de Cusi Cusi por el apoyo brindado a los trabajos realizados en la región. A todos los que participaron de los trabajos de campo, laboratorio y discusiones posteriores. A María Laura Pey por la revisión detallada del manuscrito y a Ana Solari por la traducción del resumen al portugués. Finalmente, a Silvia Palomeque por compartir sus trabajos y sabiduría sobre la Colonia en la Puna Jujeña.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albeck, M. 2000. La Puna Argentina en los Periodos Medio y Tardío. En Historia Argentina Prehispánica Tomo I, E. Berberián y A. Nielsen (eds.), pp. 347-388. Editorial Brujas, Córdoba.

2007. El Intermedio Tardío: Interacciones económicas y políticas en la Puna de Jujuy. En Sociedades Precolombinas Surandinas: temporalidad, interacción y dinámica cultural del NOA en el ámbito de los Andes Centro Sur, V. Williams, B. Ventura, A. Callegari y H. Yacobaccio (eds.), pp. 125-145. TANOA, Buenos Aires.

Albeck, M. y M. Ruiz 2003. El Tardío en la Puna de Jujuy: poblados, etnias y territorios. Cuadernos FHyCS-UNJu 20: 199-221.

Albeck, M. y M. Zaburlín 2008. Aportes a la cronología de los asentamientos agropastoriles de la puna de Jujuy. Relaciones de la SAA XXXIII: 155-180.

Albeck, M. y S. Palomeque 2009. Ocupación española de las tierras indígenas de la Puna y la “Raya del Tucumán” durante el periodo colonial temprano. Memoria Americana 17 (2): 173-212.

Assadourian, C. 1982. El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.

Ávila, F. 2011. El efecto de lo bello. Valores estéticos y práctica social. El estilo alfarero Yavi -Chicha. S. XI a XVI. Tesis de Doctorado sin publicar, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Barrett, J. C. 1999. The Mythical Landscapes of the British Iron Age. En Archaeologies of Landscape. Contemporary Perspectives, W. Ashmore y B. Knapp (eds.), pp. 253 – 265. BlackwellPublishers. Oxford.

Becerra, F. 2014. “Para labrar y poblar”… Prácticas minero-metalúrgicas en la Puna de Jujuy durante el periodo colonial (siglos XVII-XVIII). Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Becerra, F., N. Nieva y C. Angiorama 2014. Hornos, minerales y escorias: una aproximación a la metalurgia extractiva en la Puna de Jujuy en época prehispánica y colonial. Arqueología 20 (1): 13-29.

Bourdieu, P. 2000. La dominación masculina. Anagrama, Barcelona.

1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge UniversityPress, Cambridge.

Bouysse – Cassagne, T. y O. Harris 1987. Pacha: en torno al pensamiento Aymara. En Tres Reflexiones sobre el Pensamiento Andino, T. Bouysse – Cassagne, O. Harris, T. Platt y V. Cereceda (eds.), pp. 11 – 60. HISBOL. La Paz.

Buitrago L. 1999. El clima de la provincia de Jujuy. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, San Salvador de Jujuy.

Cabrera, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas Argentinas. En Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, Tomo II,W.F. Kluger (ed.),pp. 1-85. Editorial Acme,Buenos Aires.

Cohen, L. 2014. Miradas desde y hacia los lugares de poder. Antofagasta de la Sierra entre 1000 y 1500 años DC. Arqueología 20 (1): 47-72.

De Feo, C., A. Fernández y M. Raviña 2007. Las cabeceras del Río Grande de San Juan y sus relaciones con áreas vecinas durante los últimos momentos del desarrollo cultural prehispánico. Cuadernos FHyCS-UNJu 32: 135-149.

Gadamer, H. G. 2003. Verdad y Método I. Ediciones Sígueme, Salamanca.

Göbel, B. 2002. La arquitectura del pastoreo: Uso del espacio y sistema de asentamiento en la Puna de Atacama (Susques). Estudios Atacameños 23: 53 – 76.

Haber, A. y C. Lema 2006. La pura opinión de Vladimiro Weisser y la población indígena de Antofalla en la Colonia temprana. Intersecciones en Antropología 7: 179-191.

Heidegger, M. 2012. El Ser y el Tiempo. Traducción de José Gaos. Fondo de Cultura Económica, México DF.

Ingold, T. 2000. The Perception of the Environment. Essays on livelihood, dwelling and skills. Routledge. Londres y Nueva York.

Keane, W. 2005. Signs are not the garb of meaning: On the social analysis of material things. En Materiality, D. Miller (ed.), pp. 182 – 205. Duke University Press, Durham.

2007. Christian moderns. Freedom and fetish in the Mission Encounter. University of California Press, Berkeley.

Martínez, J. L. 1998. Pueblos del Algarrobo y el Chañar. Los Atacamas en el Siglo XVII. DIBAM, Santiago de Chile. Vaquer 2016: 1-26

Menacho, K. 2000. Trayectoria de vida de vasijas cerámicas y modo de vida pastoril. Tesis de Licenciatura sin publicar. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Jujuy. San Salvador de Jujuy.

2007. Etnoarqueología y estudios sobre funcionalidad cerámica: aportes a partir de un caso de estudio. Intersecciones en Antropología 8: 149 – 161.

Miller, D., M. Rowlands y C. Tilley (eds). 1989. Domination and Resistance. Routledge, Londres.

Nielsen, A. 2000. Andean Caravans. An Etnoarchaeology. Tesis doctoral sin publicar, Universidad de Arizona. Departamento de Arqueología.

2002. Asentamientos, conflictos y cambio social en el Altiplano de Lípez (Potosí). Revista Española de Antropología Americana 32: 179-205.

2004. Aproximación a la arqueología de la Frontera Tripartita Bolivia – Chile – Argentina. Chungará 36 Volumen Especial: 861-878.

2009. Pastoralism and the non-pastoral world in the late pre-Columbian history of the southern Andes (1000-1535). Nomadic Peoples 13 (2): 17-35.

2013. Circulating objects and the constitution of South Andean society (500 BC – AD 1550). En Merchants, markets, and exchange in the pre – Columbian world, K. Hirth y J. Pillsbury (eds.), pp. 389-418. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington.

Nielsen, A., M. Vázquez, J. Ávalos y C. Angiorama 1999. Prospecciones arqueológicas en la Reserva “Eduardo Avaroa” (Sud Lípez, Depto. Potosí, Bolivia). Relaciones de la SAA XXIV: 95-124.

Nielsen, A., J. Berenguer y C. Sanhueza 2006. El Qhapaqñan entre Atacama y Lípez. Intersecciones en Antropología 7: 2172634.

Orser, C. 2007. La promesa de una arqueología del mundo moderno en América del Sur, con especial referencia a Argentina. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 1: 11-27.

2010. Twenty-First-Century Historical Archaeology. Journal of Archaeological Research 18: 111-150.

Palomeque, S. 1995. Intercambios mercantiles y participación indígena en la Puna de Jujuy a fines del periodo colonial. Andes 6: 13-49.

2000. Acceso a los recursos y participación mercantil en una zona rural surandina (Puna de Jujuy, Siglos XVIII y XIX). En Mercados indígenas en México, Chile y Argentina. Siglos XVIII – XIX, J. Riquer y A. Ohmstede (coords.), pp. 177-210. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. México, DF.

2006. La “historia” de los señores étnicos de Casabindo y Cochinoca (1540-1662). Andes 17: 139-194.

2010. Los chichas y las visitas toledanas. Las tierras de los chichas de Talina (15731595). Surandino Monográfico, segunda sección del Prohal Monográfico 1 (2): 28-76.

2013. Casabindos, cochinocas y chichas en el siglo XVI. Avances de la investigación. En Las Tierras Altas del Área Centro Sur Andina entre el 1000 y el 1600 DC, M. Albeck. M. Ruiz y B. Cremonte (eds.), pp. 233-263. TANOA II, EdiUnju.

Pey, L. 2016. Donde convergen los ríos. Una interpretación del paisaje agrícola de Casas Quemadas (Quebrada de Pajchela, Puna de Jujuy) durante el Periodo Tardío / Inka (ca. 1450 – 1536 años d.C.). Tesis de Licenciatura sin publicar, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.

Quiroga, L. 2014. Paisajes de rebeldía: reproducción, identidades y resistencia en la serranía de Londres (Gobernación del Tucumán) Siglos XVI y XVII. Revista de Arqueología 32, en prensa.

Sanhueza, C. 1992. Tráfico caravanero y arriería colonial en el Siglo XVI. Estudios Atacameños 10: 173-187.

Saravia, T. S. 1960. Geografía de la Provincia de Jujuy. Instituto Geográfico Militar,Buenos Aires.

Tarragó, M. 1984. La historia de los pueblos circumpuneños en relación con el altiplano y los Andes Meridionales. Estudios Atacameños 7: 93-104.

Vaquer, J. M. 2007. De vuelta a la casa. Algunas consideraciones sobre el espacio domestico desde la arqueología de la práctica. En Procesos Sociales Prehispánicos en el sur Andino: perspectivas desde la casa, la comunidad y el territorio, A. Nielsen, C. Rivolta, V. Seldes, M. Vázquez y P. Mercolli (comps.), pp. 11 – 37. Editorial Brujas, Córdoba.

2010. Personas corporativas, sociedades corporativas: conflicto, prácticas sociales e incorporación en Cruz Vinto (Norte de Lípez, Potosí, Bolivia) durante el Periodo de Desarrollos Regionales Tardío (1200-1450 DC). Intersecciones en Antropología 11: 155-166.

2012. Apuntes para una semiótica de la materialidad. Comechingonia 16: 161-177.

2013. La tradición como límite de la interpretación. Un ejemplo desde Cruz Vinto (Norte de Lípez, Bolivia). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología XXXVIII (2): 269-291.

Vaquer, J. M., I. Gerola, B. Carboni y J. Bonelli 2014a. Cazadores, Pastores y Agricultores. Lógicas del Paisaje en Cusi – Cusi, Cuenca Superior del Río San Juan Mayo (Jujuy, Argentina). En Desarrollos Regionales (1000 – 1500 DC) en el Sur de Bolivia y el Noroeste Argentino, M. Beierlein y D. Gutierrez (eds.), pp. 30-46. La Pluma del Escribano, Tarija.