REINTERPRETANDO EL REGISTRO ARQUEOFAUNÍSTICO DEL FUERTE BLANCA GRANDE: APROVECHAMIENTO DE DIFERENTES RECURSOS, SIGLO XIX (OLAVARRÍA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

REINTERPRETING THE FUERTE BLANCA GRANDE’S ARCHAEOFAUNAL REGISTER: USE OF DIFFERENTS RESOURCES, 19TH CENTURY (OLAVARRIA, BUENOS AIRES PROVINCE)

REINTERPRETAÇÃO DO REGISTRO ARQUEOFAUNAL DE FUERTE BLANCA GRANDE: USO DE DIVERSOS RECURSOS, SÉC. XIX (OLAVARRÍA, PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES)

En este trabajo se reinterpreta el consumo de animales que practicaron los habitantes del Fuerte Blanca Grande (FBG), ubicado en una antigua rastrillada, al sur del Río Salado (Provincia de Buenos Aires), desde 1800 hasta la década de 1880. La muestra faunística proviene de las diferentes áreas de descarte dando a conocer los cambios de consumo de especies silvestres y domésticas en este período, teniendo en cuenta los cambios vinculados a las situaciones específicas de conflicto e intercambio en relación a la población originaria; la incorporación paulatina de terratenientes, hacendados, pulperos y colonos. Durante este proceso, la nueva población introdujo fauna, flora artefactos y costumbres vinculadas a las explotaciones agropecuarias (cultivos, distintas especies de aves de corral, ganado vacuno y ovino) y disminuyendo la población de algunas especies autóctonas en zonas intensamente pobladas (e.g. Ozotoceros b. celer, entre otras). De esta manera, se espera que el registro arqueofaunístico varíe a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta las características de los diferentes periodos en el lugar, en relación con los asentamientos eurocriollos o de grupos originarios, y las relaciones que éstos establecían con las diferentes políticas estatales que se desarrollaron durante finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX.

In this paper the use of animals practiced by the inhabitants of Fuerte Blanca Grande (FBG), located in an ancient rastrillada, in the south of the river Salado (Buenos Aires), from 1800 to 1880 are evaluated. The faunal sample is reinterpreted comes from discard different areas revealing changes consumption of wild and domesticated species in this period. Given the changes linked to the specific situations of conflict and exchange in relation to the indigenous population; the gradual incorporation of landowners, farmers, storekeepers and settlers. During this process, the new population introduced fauna, flora artifacts and customs linked to farms (crops, different species of poultry, cattle and sheep) and decreasing the population of some indigenous species in heavily populated areas (e.g. Ozotoceros b. celer, among others). Thus, it is expected that the archaeofaunal record varies over time, taking into account the characteristics of different periods, concerning the eurocriollos or indigenous groups settlements, and the relationships that they established with different states policies that developed during the late XVIII century and much of the XIX century.

Neste artigo o uso de animais praticados pelos habitantes de Fuerte Blanca Grande (FBG), localizado em uma antiga rastrillada, sul do rio Salado (Buenos Aires), de 1800 a 1880. A amostra da fauna é reinterpretado vem descartar diferentes áreas que revelam mudanças consumo de espécies selvagens e domesticados neste período. Dadas as mudanças ligadas às situações específicas de conflito e de câmbio em relação à população indígena; a incorporação gradual de proprietários de terras, agricultores, lojistas e colonos. Durante este processo, a nova população introduzida fauna, flora artefatos e costumes ligados a fazendas (culturas, diferentes espécies de aves, bovinos e ovinos) e diminuindo a população de algumas espécies nativas em áreas densamente povoadas (e.g. Ozotoceros b. celer, entre outros). Assim, espera-se que o registro archaeofaunal varia ao longo do tempo, tendo em conta as características dos diferentes períodos, sobre as eurocriollos ou grupos assentamentos indígenas e as relações que estabelecem com as diferentes políticas estaduaes que desenvolveu durante o final do século XVIII e grande parte do século XIX.

INTRODUCCIÓN

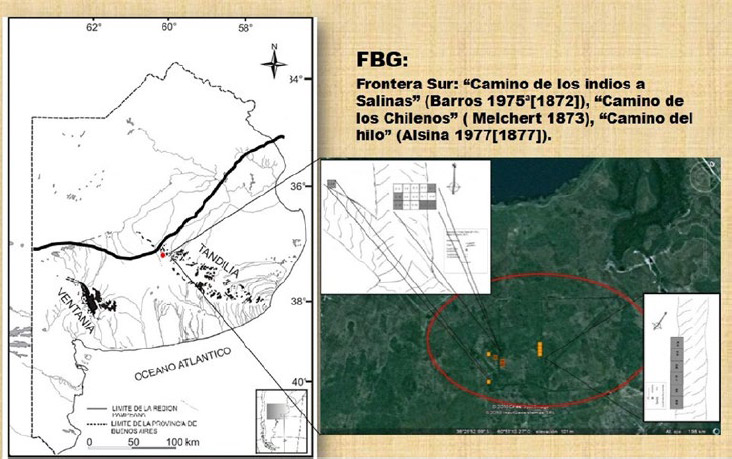

En este trabajo se realiza una reinterpretación de las investigaciones arqueofaunísticas que se efectuaron en el sitio FBG, ubicado en el Partido de Olavarría a orillas de la laguna homónima, descripta en trabajos anteriores (ver Merlo 1997, 2007, 2014)registrada como un asentamiento de avanzada eurocriolla, de principios del siglo XIX al interior del continente (ver Figura 1).

Los relevamientos documentales y los sucesivos trabajos de campo permitieron asignar diferentes funciones a las estructuras que conforman el FBG. Los datos aportados por fuentes históricas, integrados al análisis de vestigios arqueológicos permitieron detectar sectores de descarte (FOB1, FEB2 y SP; Figura 1). En las tres áreas se recuperó un conjunto de materiales relacionados con las diferentes ocupaciones del mismo. En este trabajo se desarrolla el análisis de estos materiales, enfatizando los conjuntos arqueofaunísticos, evaluando los indicadores relacionados con el origen y la formación de los depósitos mencionados, atendiendo a los procesos postdepositacionales que afectaron al material arqueológico. Finalmente, se discuten e interpretan los resultados obtenidos a partir de los materiales hallados, abordando cuestiones relativas a los comportamientos de consumo, el aprovechamiento de los recursos faunísticos y cómo éstos fueron cambiando en los diferentes períodos de ocupación del FBG a medida que se instalaban nuevos colonos en la zona y se modificaban los intereses económicos y políticos delos gobiernos de turno.

EL FBG EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL SIGLO XIX

Para fines del siglo XVIII y principios del XIX la instalación de puestos fortificados al sur del río Salado estaba justificada por la necesidad de integrar los territorios y la población al sur del río Salado, para evitar el avance continental de Inglaterra y del imperio del Brasil (Toscano 2004). Esta situación impulsaría el avance de la Frontera Sur y la reinstalación de colonos eurocriollos, en la zona (Armaignac 1974 [1872]; Walther 1964; Merlo 1997). Concretándose la creación de una serie de puestos fortificados como el FBG, (1828), los Fuertes Federación, Cruz de Guerra y La Nueva Buenos Aires o Protectora Argentina. Las expediciones militares de la primera mitad del siglo XIX estaban acompañadas por población civil, en mucho de los casos hijos, hermanos o esposas de los soldados que quedaban a cargo de los fuertes (Lobato y Suriano 2010). Esta estrategia permitía la instalación de familias de colonos, que establecían relaciones sociales simétricas con los pueblos originarios del lugar, mediante el intercambio de recursos locales e introducidos y de costumbres, a esto se le suma la incorporación de nuevas tierras ubicadas al sur del río Salado, con el fin de establecer poblaciones rurales para lograr una estabilidad federal y evitar el avance de intereses unitarios (Merlo 2014. Estas diferencias ideológicas produjeron que para fines de 1829 el gobierno dejara sin efecto el control militar instalado en el FBG, quedando abandonado oficialmente durante 40 años, pasando a ser un punto de poca importancia para los intereses políticos contemporáneos. Durante todos esos años, persistió una población que interactuó esporádicamente con diferentes grupos indígenas, llamados “indios amigos” (Ratto 1994), como los caciques Catriel y Cachul (Paladino 1994: 86).

Después de la caída del régimen rosista (1852) al sur del río Salado no estaba reconocido con sus límites provinciales, carecía en su mayor parte de una demarcación política administrativa que respondiera al gobernador de la provincia. Este escaso control y la incipiente separación de las provincias del norte implicó el riesgo de que parte del territorio de la actual provincia de Buenos Aires pasara a formar parte del federalismo comandado por Urquiza, restringiendo así las zonas políticamente afines a los pueblos del norte del río Salado (Lobato y Suriano 2010). Los porteños se hicieron eco de este peligro y a partir de 1862 bajo el gobierno de Bartolomé Mitre, se inicia el período denominado “Organización Nacional” (Lobato y Suriano 2010), concentrando el poder del presidente de la Nación en el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En este marco se reinició la reconquista al norte del país y la implementación de nuevas estrategias de seguridad interior para reorganizar el centro y sur del territorio nacional que incluyó la instalación de fuertes, fortines y cantones, estancias que marcarán una fuerte presencia del ejército estatal y la incorporación de nuevos colonos -inmigrantes europeos- que impulsarán el crecimiento de la producción rural, así como el desarrollo de pueblos alrededor de los puestos fortificados o de estancias (e.g. Estancia San Salvador del Valle del Marques de Olaso de 1875, partido de General Alvear, Merlo y Langiano 2014). Esto generó la refundación del FBG en 1869, que contaba con una pequeña población arraigada desde sus inicios y debía pasar a ser un punto estratégico de desarrollo urbano. En estas circunstancias llega un grupo de soldados separados de la guarnición que poseía el Coronel Álvaro Barros en el Fortín Olavarría (Barros 1975b [1875]: 194). Con las campañas de Roca, al sur del río Salado de 1878 y 1880, el FBG funcionó como posta para las tropas que se dirigían al sur (Paladino 1994: 158). Las fuentes documentales permitieron fechar y clasificar los distintos momentos de ocupación. El primero signado por la fundación del fuerte y su pronto abandono por sus luchas internas entre unitarios y federales. Un segundo periodo de 40 años, de ocupación esporádica mencionadas por algunas fuentes de la época o algunos historiadores, que entrecruzan dispersos documentos primarios.Tras el posterior abandono del fuerte por el gobierno, habrían quedado en la zona, mayoritariamente pueblos originarios (Paladino 1994) y para la tercera ocupación similar a la primera, pero con un énfasis militar a cargo de los guardias nacionales que fluctuaban en momentos de paz y de fricción entre diferentes partidos políticos, como los sucesos de la revolución mitrista en los que participó el General Rivas, a cargo del regimiento 2 que estaba ubicado en el FBG (de Jong y Satas 2011). En 1878 el escuadrón de soldados que guarnecía al fuerte, fue trasladado al Fuerte Lavalle, quedando una pequeña población que dio los orígenes al pueblo de Blanca Grande (Thill y Puigdomenech 2003).La ubicación del FBG, fue un punto neurálgico del Camino de los Chilenos, que comunicaba al pueblo de Azul, Olavarría con los asentamientos de los indios de Catriel (Lanteri y Pedrotta 2012).

Si bien son numerosos los documentos escritos que mencionan los diferentes períodos del FBG, solo aparecen menciones secundarias acerca de la dieta de las sociedades que ocuparon estos puestos fronterizos. Desde sus inicios, los asentamientos civicomilitar en el interior de la región pampeana dependieron del aprovechamiento de los recursos locales disponibles. Esto derivaría en el consumo de una diversidad de especies autóctonas, además de la fauna doméstica introducida, como Equus f. caballus (caballo) y Bos p. Taurus (vaca). Otro punto a contemplar refiere al empleo de elementos para la generación de calor, ya sea para cocinar los alimentos o para paliar los intensos fríos del invierno. La región pampeana se caracteriza por ser un ambiente de una extensa planicie herbácea (50.000 km2; Bengoa 2005) prácticamente sin árboles y una escasa posibilidad de generar combustible vegetal. Esto, sumado las distancias e inadecuados medios de transporte para el traslado de leña, favorecieron el empleo de recursos locales, tales como los huesos y otros restos de origen animal (e.g. sebo, guano) como elementos de combustión (Merlo 2014). Este tipo de prácticas fueron documentadas por viajeros al sur del río Salado durante los siglos XVIII y XIX (Zizur 1973 [1781]; Armaignac 1974 [1872], entre otros). El crecimiento poblacional de la región pampeana, los principales cambios climáticos y ambientales, la transformación ecológica que se produjo como consecuencia de la introducción de flora y fauna exótica, la compleja interacción entre los pueblos originarios y la sociedad eurocriolla, fueron modificando el desarrollo social y produciendo una amalgama de europeos, criollos y población originaria. Estos cambios se van sucediendo durante el segundo periodo del funcionamiento del FBG y se incrementan en la tercera ocupación a cargo del gobierno. Debe tenerse en cuenta, además, el contexto general de crecimiento de la demanda de Inglaterra de productos pecuarios: carne salada, cueros y sebo que generó el desarrollo de los saladeros, la producción, comercialización masiva y controlada de vacunos criollos. La expansión saladeril, que alcanzó su punto máximo en los años 1868-69 (Casanueva 2004), también afectó a los habitantes de frontera, generando cambios en la alimentación que registró una disminución en el consumo de fauna silvestre (Ozotoceros b. celer ( venado de las pampas), Rhea americana (ñandú), armadillos entre otros), favoreciendo el cambio gradual de un consumo diversificado a animales domésticos, como Bos p. Taurus y en menor proporción Ovis o. aries (oveja), taxones de mayor aporte cárnico. A la intensificación en la producción, comercialización y consumo del ganado doméstico vacuno, se agrega la introducción y producción masiva de Ovis o. aries para la exportación de lana a Norte América e Inglaterra a partir de 1850 (Barsky y Djenderedjian 2003, Sábato 1989). Este proceso, iniciado en los campos al norte del río Salado, se extendió posteriormente al sur, produciendo un mayor consumo de productos derivados de este taxón: lana, cuero, carne y la denominada “leña de oveja” (Armaignac1974 [1869-1874]: 62).

El ambiente y el paisaje

El FBG se encuentra ubicado en el área interserrana bonaerense de la subregión pampa húmeda (Fidalgo et al. 1971), próximo a la laguna que da origen a su nombre. Para el área donde se emplazó la fortificación, Politis plantea la existencia de La Pequeña edad del Hielo” durante los Siglos XVII y XIX y su influencia en la aridización de áreas marginales de la pampa húmeda (Politis 1984b; Rabassa et al. 1989). Estas variaciones climáticas implican cambios ambientales que inciden en la potencialidad de recursos disponibles para los humanos. Si bien las condiciones climáticas no fueron rigurosas para impedir el avance hacia el interior de la pampa, sí influyó en los recursos económicos que, jugó un papel importante en los sistemas de asentamiento poblacionales anteriores y posteriores a la llegada de los eurocriollos. Para fines del siglo XVIII y principios del XIX la interacción entre eurocriollos y la población originaria está documentada (Zizur1973 [1781]; Barros 1975a [1872]; 1975b [1875], entre otros). Desde ya que para logar asentarse en el centro actual de la provincia de Buenos Aires dependió de establecer relaciones simétricas con los pueblos originarios del lugar; de lo contrario la instalación de colonos en el lugar implicaría un alto riesgo. Tomando como referencia las experiencias documentadas por cronistas y viajeros que cruzaron la provincia de Buenos Aires entre los siglos XVIII y XIX, se analizarán los relatos de aquellos que conocieron de visu la zona que describen.

En 1810, el Coronel García, durante su viaje a Salinas Grandes, pasando por la zona del FBG, escribe: “... corremos manifiesto riesgo, así por la falta de víveres y ... escasez de agua en las travesias que nos restan...” (García 1974 [1810]: 106). Esta falta del recurso crítico (el agua) disminuía la vegetación, que constituía el alimento de los caballos y bueyes que trasladaban la expedición, al igual el ganado que se transportaba para consumo.

En 1828, el Ingeniero Parchappe manifiesta en su diario las dificultades que atravesó debido a los fuertes calores y sequías, que hacían que el camino se transformara en más tortuoso para el ganado, los jinetes y los peones que se trasladaban para la construcción del Fuerte Cruz de Guerra (distrito de 25 de Mayo) y menciona: “…, que así como el terreno recorrido el día anterior era bajo e inundable, el que recorríamos ahora era seco y árido, por lo que temíamos no encontrar agua; además, no veíamos ningún médano… no abrigámos esperanza de encontrar alguna laguna de agua dulce. Recorrimos… en la dirección del Sudeste, sufriendo ya las angustias de la sed… habíamos cruzado diversos senderos que se dirigían rectamente al Sur. ...era el camino frecuentado por los indios en sus viajes a la Sierra de la Ventana y al Río Colorado y que este camino pasaba por la laguna Blanca [Laguna Blanca Grande]…” (Parchappe [1828] 1977: 89). Las condiciones de estrés ambiental, con períodos de sequía o de fríos muy marcados, influyeron en la vegetación para el traslado y mantenimiento de la fauna doméstica. Estas circunstancias incidieron en el mantenimiento del ganado en pie y de su rendimiento económico, forzando a los habitantes de frontera a incrementar la explotación de los recursos naturales locales disponibles, especialmente durante los primeros momentos de su asentamiento en el área.

TRABAJOS DE CAMPO

En 1992 comenzaron las investigaciones arqueológicas que se continuaron hasta la actualidad (Merlo 2014). En este trabajo se focalizará el análisis de las áreas de basurero o descarte (B1FO, B2FE y SP). En este contexto se enfatizó los estudios arqueofaunísticos, planteando preliminarmente una amplia variedad en el consumo de faunas tanto autóctonas como introducidas y el uso de los huesos como elementos de combustión (Merlo 1997, 2007, 2014).

Los nuevos análisis de los materiales recuperados en campañas anteriores y la ampliación de excavaciones permitieron efectuar aproximaciones para rever diferencias sociales y temporales de ocupación del lugar. Con esta inquietud se establecieron recaudos sistemáticos de excavación (ver Merlo 2014). En total se excavó una superficie de 13 m², alcanzando siete niveles artificiales de 5 cm cada uno. Cada cuadrícula se la dividió en 4 microsectores (A, B, C y D). Los hallazgos se caracterizan por ser fundamentalmente restos faunísticos y otros materiales (loza, vidrio, metales) en baja cantidad. La capa I (N= I, II y III (15 cm), compuesta por un sedimento de limo arenoso de color negro, muy compacto, con manchas de argamasa, pedazos de tosca e importantes componentes orgánicos. En los primeros niveles de esta capa se hallaron materiales pequeños, fragmentos de huesos quemados, carbón vegetal, vidrios y elementos de hierro. La densidad y el tamaño de los materiales arqueológicos se incrementa desde la mitad de los microsectores ubicados hacia el este (próximos a la fosa) y a partir del nivel II. En el nivel III (N=III), en ambos microsectores se hallaron bloques de toscas (CaCO3) más grandes que en los niveles anteriores y disminuyó la presencia de argamasa. Luego de estos lentes de tosca, se hallaron artefactos como: metal (e.g. botones) fragmentos de vidrio y hueso. A partir de los niveles IV y V comienza a evidenciarse la capa II (entre 15 y 85 cm), el sedimento se torna limo arcilloso muy húmedo y presenta concentraciones de fragmentos de tosca suelta de 0,5 a 1 cm de tamaño, seguida por la aparición de manchas de color marrón. El material óseo presenta, baja fragmentación y en su mayoría presenta alteración térmica; en posición vertical, producto de la dinámica de los procesos de depositación que tienden a incorporarse a la zona más profunda de las fosas demarcatorias de Fuerte. Para poder efectuar un análisis más preciso, se examinarán las tres estructuras que han sido excavadas en el FBG en forma independiente (B1FO, B2FE y SP) con la posibilidad de que fueran generados en diferentes momentos, teniendo presente las recurrentes ocupaciones y los procesos postdepositacionales que lo afectaron.

LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS

En las tres áreas trabajadas presentaban una distribución azarosa, no permitieron identificar los diferentes momentos de ocupación del sitio.

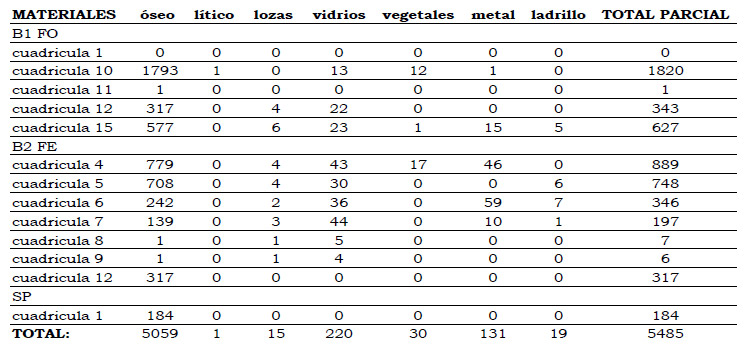

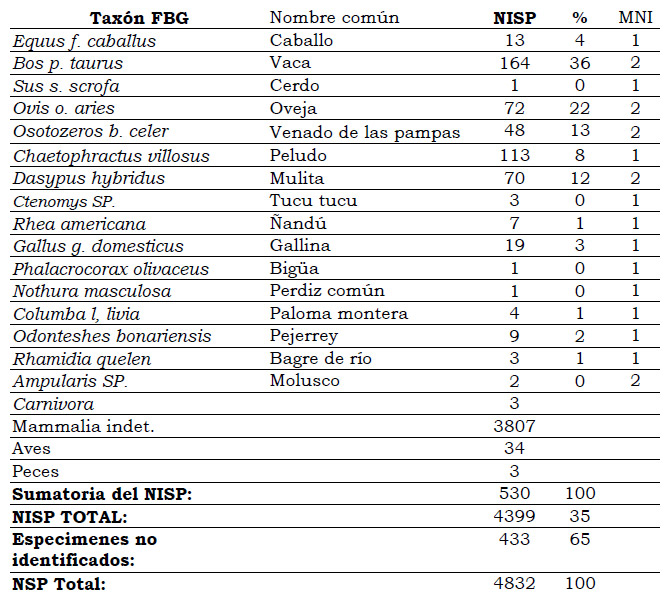

La compactación del depósito, la falta de evidencia de cuevas o paleocuevas de animales de hábitos fosoriales, así como la presencia de óxido de manganeso, dan cuenta de la formación del mismo bajo condiciones de humedad variable. En estos depósitos se recuperó un total de 5485 restos arqueológicos donde se destacan los elementos arqueofaunísticos, que representan el 93% (n=5059) del total y predominan en todas las unidades de excavación (ver tabla 1).

Entremezclados con los huesos, se recuperaron clavos de diferentes tamaños, algunos con cabeza cuadrada fragmentos de chapa indeterminados, cilindros de pipa de caolín, balas de plomo, casquillos de bronce y partes de armas, todos con un alto grado de corrosión. También se hallaron algunos trozos de ladrillo, fragmentos de diferentes tipos de botellas de vidrio y de lozas, que representan a los que ingresaron al país en los siglos XVIII y XIX y se rescataron fragmentos de carbonato de calcio cortados de manera irregular, como ladrillos utilizados para formar el parapeto o contener las fosas del fuerte (Merlo 2013).

El conjunto arqueofaunísico recuperado en el sector de descarte de las Fosas del fuerte (B1FO, B2FE y SP) fue analizado teniendo en cuenta las diferentes especies presentes, edad de los individuos, distribución de partes esqueletarias, tipo y frecuencia de modificaciones óseas (culturales y naturales). También se analizó el grado de alteración térmica que exhibe la muestra y de los procesos postdepositacionales que lo afectaron. Se logró determinar diferentes unidades anatómicas y taxonómicas, (9%, n=530) de los huesos, mientras que el 91% (n=1367) restante se clasificó como Mamífero Grande (MG), Mamífero Mediano (MM) y Mamífero Pequeño (MP). De este conjunto se obtuvo una distribución porcentual de: 66% (n=902) MG, 27% (n=363) MM y 7% (n=102) MP. El mismo procedimiento se efectuó con los huesos de aves no determinados taxonómicamente y se los clasificó por su tamaño (NISP=78): un 2% pertenece a Aves Grandes 2% (n=2), un 44% (nº=34) de ellos a aves medianas (entre 44,5 y 28 cm) y en mayor proporción, las aves de tamaño pequeño, que suman el 54% (n=42; entre 26 y 9,5 cm).

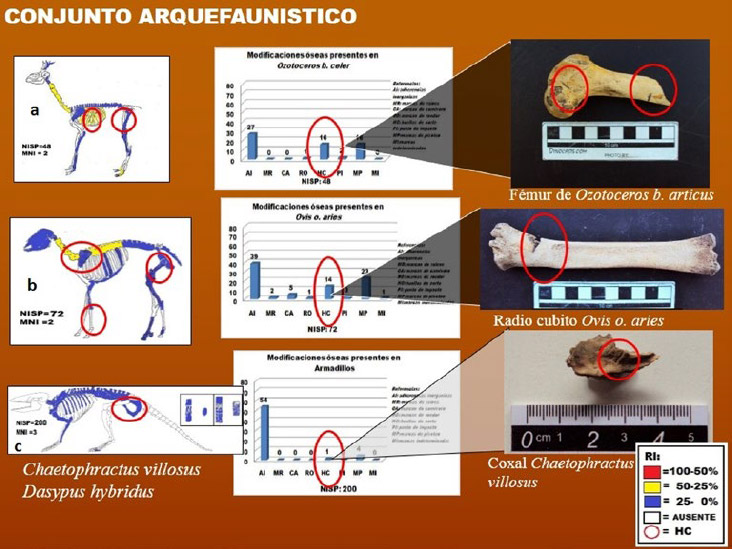

En cuanto a los MG como Equus f. caballus se registró presencia en dos de las áreas de descarte (FOB1 y FEB2). En la Figura 2 ítem a se puede observar las partes esqueletarias presentes, los huesos que dan cuenta del rendimiento económico de las unidades anatómicas registrándose en casi todos los niveles artificiales de excavación. El uso principal de este taxón por los eurocriollos, fue como medio de transporte y en segundo orden fue utilizado para consumo. Lo mismo sucedió con los pueblos originarios, con una predilección al consumo de carne de yegua (ver Mansilla 1967 [1879]).

El análisis de fuentes documentales que relatan el intercambio de bienes de consumo que realizaban los eurocriollos con los indios, mencionan las estrategias para el sustento diario de ambas poblaciones. Los datos documentales demuestran el empleo de Equus f. caballus como elemento de consumo. En 1828, Parchappe menciona: “Todos los militares que han hecho expediciones en las pampas, están habituados a alimentarse con carne de caballo, cuando no tienen otra cosa.” (Parchappe 1977 [1828]: 96). Esta práctica era frecuente entre los pueblos originarios y constituían un medio de intercambio entre las dos sociedades, tal como lo escribe Mansilla en su viaje a las tolderías ranquelinas: “Caniupan me dijo con aire imperioso:-Dame un caballo gordo para comer…. Le entregaron la yegua, la carnearon en un santiamén y se la comieron cruda, chupando hasta la sangre caliente del suelo.”(Mansilla 1967 T.1 [1870]:100).

En el registro arqueofaunístico del FBG se observa una baja cantidad de huesos pertenecientes a esta especie, representado por unidades anatómicas de alto, moderado y bajo rinde económico y en algunos casos con evidencias de procesamiento. Esto nos estaría indicando la utilización de determinadas especies en momentos de escasez relativa de otros taxones o a costumbres culturales de consumo.

En el caso de Bos p. Taurus, la representatividad es mayor y se da en las tres áreas de descarte analizadas. En el Figura 2 ítem b se detalla el porcentaje de unidades anatómicas y de rendimiento económico. Se registraron individuos adultos y juveniles en los distintos niveles arqueológicos. Este conjunto óseo exhibe claras evidencias de huellas de procesamiento, que van desde huellas de corte por desposte o extracción de carne a la aparición de puntos de impacto. Esta especie representó principalmente un aporte de carne, cuero y otros derivados para los habitantes de la región pampeana durante el siglo XIX. El ganado vacuno, que representa el mayor aporte en términos de carne dentro de las especies estudiadas, era trasladado para la alimentación de la población de frontera, donde además era criado aprovechando la aptitud natural de la pampa. El envío de fauna doméstica, en general, corría por cuenta del gobierno o de los centros administrativos locales, que enviaban el ganado desde las estancias cercanas a la ciudad de Buenos Aires a las zonas de frontera (Rosas 1965 [1833-34]). Al igual que lo ocurrido con los caballos, muchas veces los vacunos eran utilizados como medio de intercambio entre colonos y nativos. Mansilla, en sus crónicas ya citadas, relata no sólo el intercambio de estos animales con los Ranqueles sino también las técnicas indígenas de procesamiento de los mismos: “Creí que iban a matarla como lo hacemos lo cristianos, clavándole primero e cuchillo repetidas veces en el pecho, y degollándola en medio de bramidos desgarradores…. Hicieron otra cosa. Un indio le dio un bolazo en la frente dejándola sin sentido. En seguida la degollaron.- Para qué es ese bolazo hermano?- le pregunté a Mariano. –Para que no brame hermano- me contestó-No ve que da lástima matarla así” (Mansilla 1967 T.1 [1870]: 225).

Entre los MM se registró la presencia de Sus s. scrofa a partir de la identificación de un molar (N=IV, FOB1; Figura 2 ítem c). Teniendo en cuenta el registro histórico de la introducción tardía de esta especie a la región pampeana (ver Lukawecki y Márquez 1988), la escasa evidencia arqueológica en el FBG en general y el tipo de elemento óseo en cuestión, se considera que la presencia de esta especie en las áreas de evacuación es el producto de procesos postdepositacionales (Merlo 2014).

Se identificó Ozotoceros b. celer, taxón de importancia porque es el de mayor aporte cárnico dentro de las especies autóctonas de la región. En la Figura 3 ítem a se observan las diferentes unidades anatómicas de individuos juveniles y adultos y los porcentajes del aporte carneo. En general la distribución de este taxón corresponde a los inferiores (N=IV, V, VI y VII, FOB1). Tal como se comentó anteriormente, la presencia de Ozotoceros b. celer en los diferentes niveles arqueológicos es abundante y regular. Las partes esqueletarias presentes son de importante rinde económico y predominan las unidades anatómicas de individuos juveniles con evidencias de huellas de procesamiento. La aparición de esta especie puede indicar variaciones en la dieta de los habitantes del FBG, principalmente para los primeros momentos del asentamiento, siendo probable que cuando mermaba o escaseaba la fauna doméstica el recurso crítico pasaran a ser los animales de origen silvestre, como ya se adelantó, y en especial el venado, por ser una de las especies locales de mayor rendimiento económico. En cuanto a Ovis o. aries, este taxón registrado en todos los niveles de excavación de las tres áreas de descarte; en la Figura 3 ítem b se pueden observar el porcentaje de piezas anatómicas presentes de individuos adultos y juveniles. Se observa un predominio de selección de aquellas unidades anatómicas de mayor y moderado rendimiento cárneo. Esta especie se empezó producir con mayor intensidad a partir de 1850 con motivo del incremento en la exportación de su lana, cuero y la facilidad de arrearlas en grandes rebaños (Barsky y Djenderedjian 2003; Sábato 1989). Dentro de este grupo, también se identificó Ozotoceros b. celer, taxón de importancia porque es el de mayor aporte cárnico dentro de las especies autóctonas de la región. En la Figura 3.a. se observan las diferentes unidades anatómicas de individuos juveniles y adultos y los porcentajes del aporte carneo. En general la distribución de este taxón corresponde a los inferiores (N=IV, V, VI y VII, FOB1). Tal como se comentó anteriormente, la presencia de Ozotoceros b. celer en los diferentes niveles arqueológicos es abundante y regular. Las partes esqueletarias presentes son de importante rinde económico y predominan las unidades anatómicas de individuos juveniles con evidencias de huellas de procesamiento. La aparición de esta especie puede indicar variaciones en la dieta de los habitantes del FBG, principalmente para los primeros momentos del asentamiento, siendo probable que cuando mermaba o escaseaba la fauna doméstica el recurso crítico pasaran a ser los animales de origen silvestre, como ya se adelantó, y en especial el venado, por ser una de las especies locales de mayor rendimiento económico.

Los MP recuperados en la FOB1 y FEB2, predominan los armadillos (Chaetophractus villosus y Dasypus hybridus). Los restos mayoritarios corresponden a placas dérmicas, (n=27,87%), algunas alteradas térmicamente y un n=9 (13%) pertenecen al esqueleto post craneal (Figura 3 ítem c).

El consumo de armadillos está frecuentemente documentado por viajeros y cronistas de la época. No sólo Parchappe menciona la ingesta de fauna silvestre pequeña en reemplazo del ganado doméstico, también Teófilo Gomila, comerciante de la frontera menciona: “Antes de dormir enterró en el Rescoldo un peludo grande y gordo para el almuerzo de la madrugada, que asó…. Pasadito de media noche…, churrasquearon el Peludo y comenzaron á asentarlo con un sabroso cimarrón hasta que se puso aguachento …” (Gomila [1901], en de Jong y Satas 2011: 226-227).

El registro arqueológico del FBG presenta evidencias de consumo de armadillos con huellas de corte en huesos del esqueleto apendicular, así como un número importante de placas dérmicas quemadas y calcinadas (32%). Sobre esta base, se considera que los armadillos mencionados formaron parte de la dieta de los ocupantes del FBG y que, de forma similar a lo ocurrido con el venado, están reflejando variaciones en el consumo en el sentido de que cuando escaseaban los mamíferos grandes y medianos –ya sea silvestres o domésticos se explotaban aquellas especies de menor tamaño. En cuanto a las prácticas de alimentación en la frontera es importante destacar los conceptos vertidos por Mansilla donde detalla: “…no pierdo la esperanza de comer contigo… un churrasco de guanaco, o de gama, o de yegua. O de gato montés, o una picana de avestruz… recuerdo que una de las grandes aspiraciones de tu vida era comer una tortilla de huevos de aquella ave pampeana... Lo más sencillo… nada de picantes, nada de trufas. El puchero es lo único que no hace daño… después de una tortilla de huevos de gallina frescos,…, una de avestruz en el toldo de mi compadre el caique Baigorrita”… Con respecto a la fauna disponible manifiesta que: “…Yendo uno bien montado, se tiene de todo, porque jamás faltan bichos que bolear, avestruces, gamas, guanacos, liebres, gatos monteses, o peludos, o mulitas, o piches, o matacos que cazar. Esto es tener todo, andando por los campos; tener qué comer.” (Mansilla 1967.T.1 [1870]: 5-17). La lectura de los documentos escritos relacionados con los fuertes y fortines de la frontera sur de la provincia de Buenos Aires durante el período 1820 -1880 permite interpretar ciertos modos de alimentación habituales de la época que no se preservan en el registro arqueológico a lo largo del tiempo.

Los huesos de carnívoros (C=10, N=V, FOB1) solo fueron identificados al nivel de orden que incluyen Leopardus geoffroyi (gato montés), Felis s. catus (gato doméstico), Canis l. familiaris (perro) y Dusicyon gymnocercus (zorro pampa). Se trata de tres especímenes óseos, que no presentan indicadores para inferir que si formaron parte de la dieta humana o si representan especies domésticas que convivieron con los habitantes del sitio.

La presencia de especies del Orden Carnivora en el registro arqueológico del FBG es escasa, tratándose de huesos de bajo rinde económico que no exhiben ningún tipo de modificaciones culturales.

Si bien es muy poco probable que estos animales hayan formado parte habitual de la alimentación, no se descarta la posibilidad de que ante la escasez de recursos o por costumbres lugareñas, haya sido consumida su carne y aprovechado su cuero. Una situación semejante es mencionada por Armaignac en 1872 cuando viajó hacia el Fuerte Lavalle: “Entre los carnívoros vemos en primer término el tigre americano o jaguar…, “… yo vi un soberbio jaguar agazapado… Un último proyectil… acabó de rematarlo. Los soldados pusieron manos a la obra y lo cuerearon. Además de la piel, llevaron algunos trozos de carne que comimos esa noche…” (Armaignac 1974 [1872]: 177).

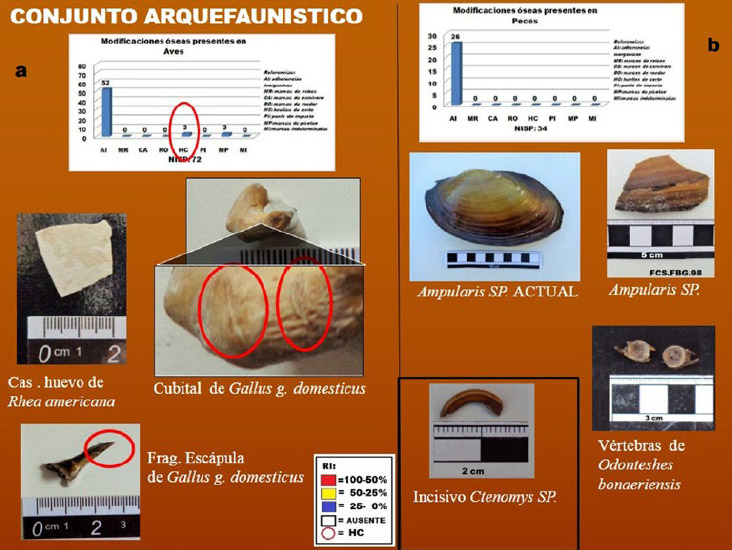

Los huesos de aves pertenecen tanto a especies silvestres como domésticas. Las primeras se registraron en los diferentes niveles de excavación tanto en la FOB1, FEB2 y en menor proporción en SP. La representatividad está dada por fragmentos de costillas (N=II, IV y V FEB2), cintura pélvica y extremidades inferiores, de Rhea americana, así como fragmentos de cascara de huevo (FOB1 y FEB2). También se determinó la presencia de restos de Phalacrocorax olivaceus (Biguá, taxón que habitó ambientes lagunares), Columba l. livia (paloma montera) y Nothuramas culosa (perdiz común) cuyos restos son escasos y se encuentran representados por distintas partes del esqueleto postcraneal, especialmente la primera especie. Las aves domésticas están representadas por Gallus g. domesticus, registrado en todos los niveles (FOB1 y FEB2) y con una variada distribución de las distintas partes del esqueleto post-craneal (Figura 4 ítem a).

Los peces constituyen un 6% de la muestra faunística de las áreas de evacuación en ambas fosas del FBG, un porcentaje bajo comparado a los mamíferos de origen doméstico y silvestre. Ciertamente, son escasos los datos históricos sobre el consumo de especies acuáticas, pero en aquellos momentos de escasez de mamíferos terrestres los peces al igual que las aves pudieron haberse transformado en un recurso importante. “Aunque me encontraba en pleno desierto, en él había este pequeño oasis… para variar un poco nuestro régimen alimenticio. No faltaría algunos manjares más finos, pues en el patio vi palomas, pollos, pavos, y patos.” (Armaignac 1974 [1872]: 76). La presencia de peces y valvas de moluscos fluviales es muy escasa. Para determinar los fragmentos de bivalvos se emplearon muestras comparativas actuales estriados de la laguna, arrojando como resultado la determinación de Ampularis sp (N=I, FOB1). Estos moluscos formaron parte de la dieta de algunas poblaciones prehispánicas (Prates y Marsans 2007; Parisi y Liotta 2008), la mera presencia de algunos ejemplares en este sector de descarte no es una clara evidencia de consumo. Características similares sucede con los peces representados por Odontesthes bonariensis (n=9) y Rhamidia quelen (n=3, FEB2), que representan el 2% de la muestra. Las unidades anatómicas presentes son del cráneo, maxilar inferior, escápula y algunas vertebras. No se ha observado ningún tipo de marcas; los especímenes están completos y no muestran signos de haber sido digeridos por carnívoros. En la Tabla 2 se resume la composición y distribución faunística en cada una de las áreas del FBG estudiadas (Figura 4 ítem b).

El registro de incisivos de Ctenomys sp. (n=1; C=12 N=II). Este tipo de roedor no se encuentra en la actualidad en la zona del FBG. La distribución de éste género se da en las costas de la provincia de Buenos Aires, desde la Bahía de Samborombón hasta la costa de Bahía Blanca (Contreras 1984). A este taxón no se le puede atribuir un rango ambiental preciso, sin embargo, son característicos de ambientes más áridos (Olrog y Lucero 1981). Los cambios ambientales producidos a fines del siglo pasado, que implicaron que las condiciones secas pasaran a un ambiente más húmedo (Politis 1984b), posiblemente generaron la retracción de esta especie a zonas costeras (Figura 4 ítem c).

Estado de conservación de la muestra faunística

Las modificaciones observadas en los restos óseos recuperados en FBG registran intervenciones por agentes naturales y culturales. En el caso de los huesos de los MG y MM muestran perturbaciones por pisoteo y raíces, que predominan sobre el resto. También se registraron marcas de carnívoros, roedores y huellas de cortes. Otra de las modificaciones de origen natural que afectaron de manera homogénea a la muestra arqueofaunística, es la existencia de manchas atribuidas a precipitaciones de manganeso. Las modificaciones antrópicas observadas en la primera especie son las huellas de corte para desposte (ver Figura 2 ítem a), aportando indicios sobre el aprovechamiento intensivo de Equus f. caballus. El caballo era utilizado principalmente como medio de transporte, esto arroja evidencias de consumo en momentos de escasez de otras especies como alimento o era una práctica culinaria frecuente por los indios que interactuaban con los eurocriollos (ver Mansilla 1967 [1879]). También se registraron huesos con fracturas: longitudinales, transversales, helicoidales, en algunos casos son generadas por cortes metálicos. Las observadas en huesos secos se las considero tafonómicas.

Las producidas en huesos frescos pueden ser el resultado de procesos culturales o naturales (Marshall 1967 [1879]). Las fracturas helicoidales, pueden ser realizadas por carnívoros (Bunn 1981). En cuanto a Bos p. taurus, se registraron huellas de corte (n=51), distribuidas en el esqueleto axial. En menor proporción se notaron puntos de impacto (n=2) tanto en el esqueleto axial como apendicular. También se observaron diferentes patrones de fracturas: longitudinales, transversales y helicoidales. Nueve fracturas transversales fueron producidas por elementos metálicos.

En el taxón Ovis o. aries, se destacan las huellas de corte (n=14) y la presencia de puntos de impacto (n=3). Se observaron fracturas longitudinales y transversales (algunas fracturas se producen por cortes metálicos) y helicoidales. Predominan las transversales (n=33), en algunos casos efectuadas con elementos metálicos; las fracturas longitudinales y helicoidales tienen una representación similar (n=11). Ozotoceros b. celer registra modificaciones producidas por el procesamiento de presas, se identificaron huellas de corte (n=16). También se registraron fracturas, de tipo helicoidal y en huesos largos. El hecho de haber hallado huellas de corte suma evidencias a la hipótesis del aprovechamiento de esta especie. El registro óseo de MP representado básicamente por Chaetophractus villosus y Dasypus hybridus, no presentan importantes modificaciones óseas producidas por agentes naturales, con la excepción de adherencias inorgánicas atribuidas a precipitaciones de manganeso y manchas de óxido (n=54). Sólo dos huesos de peludo y dos de mulita presentan modificaciones que fueron atribuidas, mayoritariamente al pisoteo. El 95% de los especímenes óseos que representan a ambas especies son placas, un porcentaje alto (48%) presenta alteraciones por quemado, no se observado huellas de corte. Los huesos del Orden Rodentia no exhiben modificaciones naturales o culturales de la superficie ósea.

Las aves presentes en las áreas de evacuación se observaron adherencias inorgánicas, marcas de pisoteo (n=52); las huellas de corte se observaron en 3 fragmentos óseos. Estas últimas aportan alguna evidencia de consumo de dichas especies. Los restos óseos de peces solo se observó diferencias en la coloración de algunos huesos y adherencias inorgánicas (n=26) como óxido de manganeso.

Alteración térmica

El estudio de las modificaciones óseas producidas por alteración térmica se efectuó sobre la totalidad de la muestra arqueofaunística (B1FO, B2FE y SP), compuesta por 4832 especímenes óseos, de los cuales un 7% del material (n=352), presenta quemaduras parciales, se registraron epífisis alteradas, y en algunos casos presentan indicios de huesos quemados con carne, donde ésta protege la diáfisis del quemado. Un 23% (n=1084) de los restos óseos con alteración térmica se encuentran totalmente quemados, en tanto el 41% (n=1979) se encuentra totalmente calcinado. Este último estado indica una intensidad mayor de exposición al fuego.

Como medida de control de la incidencia de los procesos de termoalteración, se procedió a analizar los fragmentos de vidrios y metales presentes en dos de las tres áreas de descarte, donde no registró ningún tipo de alteración térmica sobre estos materiales. Los huesos fueron quemados antes de su descarte y, por ende, se podría proponer que el material óseo también fue utilizado como elemento de combustión. Un elemento adicional a considerar es el hallazgo de fragmentos de carbón vegetal en los niveles superiores (n=30) en ambas fosas. El 93% de la muestra (n=2506) alterada térmicamente no supera los 10 mm (Merlo 1999, 2014; Merlo et al. 2006).

Otro gran inconveniente que debían afrontar los habitantes de la pampa era la escasez de leña debido a la carencia de árboles nativos, agravada por las dificultades para transportar la madera que usualmente se utilizaba para la confección de empalizadas, techos o estructuras habitacionales. Una de las consecuencias de esta falta de leña era su reemplazo por otros elementos de combustión, como huesos frescos, secos, sebo, guano (“leña de oveja”), paja, etc. Ésta práctica se registra en diversas fuentes escritas. Entre las más tempranas, se encuentra el diario de Pablo Zizur, quien debido a la ausencia de leña en todo el trayecto de Buenos Aires a las Sierras de Tandilia, utilizó las osamentas de animales que abundaban en el camino, “…Por la mañana se hallava alguna leña de unas baritas llamadas durasnillo pero por la tarde ninguna por lo que hizimos fuego con huesos y sevo…” (P. Zizur 1781: 70 - Sala IX, 16-3-6, Archivo General de la Nación).

Como parte de sus expediciones de reconocimiento de la pampa entre 1781 y 1801, el naturalista Félix de Azara también notó la insuficiencia de leña: “En algunos lugares, muy próximos a nuestra frontera, se encuentran biznagas y cardos, que se reúnen para encender fuego; pero como no hay bastantes, se queman también los huesos y el sebo de los animales…” (Azara 1969 [1781-1801]: 124). Ya a comienzos del siglo XIX, Pedro De Angelis describió el uso de “… juncos, biznaga y duraznillo… de los que nos surtimos leña…” durante un viaje a Sierra de la Ventana (De Angelis 1910: 546). Un viajero inglés observó en la posta de Rojas cómo carneaban a los animales y pudo apreciar que los huesos no siempre eran descartados: “… cuando matan a un buey... los huesos se dejan juntamente con las entrañas, para que los devoren las aves de rapiña o se pudran en el suelo, o bien se los utiliza como combustible.” (Miers 1978 [1819-1824]: 44).

Casi un siglo después de las observaciones de Zizur la situación no se había modificado sustancialmente; así, en 1872, Armaignac comentaba la ausencia de leña y su remplazó por huesos, sebo, guano, paja, etc., para el procesamiento de los alimentos: “…En…la pieza ardía un fuego bastante fuerte que despedía mucho humo y un olor desagradable. …y vi que el fogón estaba alimentado por una mezcla de osamentas de animales y…sebo. Ardían también unos como ladrillos de leño de oveja…. Echaron otros huesos al fuego, lo regaron luego con un poco de sebo y pronto una…llama amarilla y ardiente empezó a brillar en el fogón…” (Armaignac 1974 [1833]: 62). Cabe aclarar que tanto Zizur (1781); Azara (1781-1801); Miers (1819-1824); García (1828); Parchappe (1828); Rosas (1833-34); Mac Cann (1848); Armaignac (1872); Mansilla (1870); Gomila (1901) y De Angelis (1910), entre otros recorrieron la zona de frontera y en muchos casos vivieron en condiciones similares a los habitantes de fuertes y fortines de frontera. Sus descripciones sobre el aprovechamiento de recursos animales en el paisaje pampeano y del empleo de los huesos como materiales de combustión; sumado los aportes desde el registro arqueofaunístico, permiten interpretar que en el contexto de la sociedad de frontera había una diversidad de formas de matanza y/o procesamiento de los animales y variabilidad y complejidad de especies, tanto autóctonas como exóticas, que conformaban parte de la dieta compartida por nativos y eurocriollos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El análisis arqueofaunístico del FBG, complementado e integrado con la información procedente de las fuentes escritas, permite discutir los temas abordados. En cuanto a la formación del registro faunístico, pudo detectarse la acción de varios agentes, entre los cuales los principales fueron de origen antrópico. Se transportaron al sitio durante gran parte del siglo XIX diversas especies que se procesaron produciendo diferentes tipos de modificaciones; luego la actividad, que aún continúa, de distintos procesos y agentes naturales contribuyó a la formación de los depósitos arqueológicos actuales. Es notoria la perturbación producida por el pisoteo a lo largo de los años, y en mucho de los casos realizados por Bos p. Taurus contemporáneas. Otro aspecto relevante a analizar es el uso y consumo de las especies registradas en las áreas de evacuación a lo largo de los años de ocupación del sitio. La perturbación de la estratigrafía y la escasa resolución temporal en escalas arqueológicas limitan su análisis. Esto es suplantado mediante la lectura crítica de documentos escritos. Ambos registros, permiten establecer una cronología del cambio de consumo de especies (domésticas y silvestres) a medida que se incrementaba la población eurocriolla en la zona he interactuaba con las comunidades originarias del lugar.

El uso y consumo de Equus f. caballus, mencionado en los documentos escritos indican que fue trasladado a la zona de frontera especialmente como medio de transporte, también que se consumía cuando escaseaba el ganado doméstico (vacuno u ovino) o la caza de animales silvestres (Parchappe 1977 [1828]). En el registro arqueológico analizado del FBG se recuperó una baja cantidad de huesos de esta especie, con evidencias de procesamiento. Lo expuesto estaría reflejando el consumo de este taxón ante escasez de recursos, principalmente por parte de los eurocriollos o por costumbre en el caso de los indios (Mansilla 1967 [1879]). En cuanto a Bos p. Taurus, especie de fácil arreo y de mayor aporte carneo cumplía la finalidad de alimentación de la población. El envío corría por cuenta del gobierno o de funcionarios judiciales y militares, que remitían el ganado desde las estancias cercanas a la ciudad de Buenos Aires a las zonas de frontera (Rosas 1965 [1833-1834]). Estos envíos no siempre se realizaron en forma regular y suficiente por diversas causas (e.g. trámites burocráticos, pérdida de ganado, robo o enfermedad, etc.). En las áreas de descarte del FBG esta especie se encuentra representada en las tres áreas de evacuación y en casi todos los niveles arqueológicos y con todas las partes anatómicas, pero en menor proporción las partes más rendidoras del animal (e.g. cuartos traseros). Esto puede ser producto del reciclaje lateral de los huesos, y es muy probable que una vez descarnados fueran utilizados como elemento de combustión, como instrumentos, asientos o elementos domésticos entre otros. Tampoco se debe desechar el descarte selectivo de determinadas unidades anatómicas en zonas lejanas al lugar de residencia. En el caso de Sus s. scrofa, no se posee evidencia suficiente para sustentar su consumo por los habitantes del FBG, ya que su presencia en el registro arqueológico es casi nula y es atribuida a procesos post depositacionales (ver merlo 2007, 2014). El ganado ovino formaba parte de los insumos enviados a la población de frontera. Raone (1969) propone que esta especie fue enviada para proveer al ejército y a los habitantes de fuertes. Barsky y Djenderedjian (2003) y Sabato (1989) plantean que la intensificación en la producción, comercialización y consumo de esta especie se produce a partir de 1850 en los campos al norte del río Salado, posteriormente se extendió al sur, reproduciéndose exitosamente y generando un mayor consumo de productos derivados de este taxón (lana, cuero, carne guano etc.). En el registro arqueológico de las áreas de evacuación del FBG es de gran importancia, se registra en casi todos los niveles arqueológicos y en su mayoría son individuos juveniles. Si bien no se observó un patrón de selección de partes esqueletarias, predominan aquellas partes de mayor rinde económico. Al igual que el resto de los taxones, gran parte de sus unidades anatómicas presentan alteración térmica y es posible que también hayan sido utilizadas como elementos de combustión. No se descarta el consumo de esta especie en las primeras ocupaciones del FBG, pero tampoco se puede obviar el incremento de la producción a partir de las exportaciones a Inglaterra y Estados Unidos. Dentro del grupo de los MM, Ozotoceros b. celer fue una de las especies silvestres intensamente explotada por su aporte cárneo y buen sabor. Son numerosas las fuentes históricas que mencionan el consumo de esta especie, principalmente para la primera mitad del siglo XIX (ver Merlo 2014). El registro de este taxón es abundante en los diferentes niveles arqueológicos y principalmente en los niveles inferiores de ambas fosas. Las partes esqueletarias presentes son de importante rinde económico, con evidencias de consumo. Como ya se señaló, es probable que cuando mermaba o escaseaba la fauna doméstica el recurso crítico pasara a ser la fauna de origen silvestre, especialmente el venado por las razones comentadas o por su codiciada carne.

En cuanto a Dolichotis patagonum (mara), que ocupó la región pampeana durante gran parte del siglo XIX (Cabrera 1925) el registro en el FBG es muy escasa, sin evidencias de consumo. En cambio, los armadillos están fuertemente representados en el registro arqueológico del FBG (placas dérmicas 71% y 29% el esqueleto), un considerable número de ellos presenta modificaciones por alteración térmica. Ambas especies, Dasypus hybridus y Chaetophractus villosus formaron parte de la alimentación de la población de frontera, claramente demostrado en los documentos citados y en las excavaciones efectuadas en el FBG (de Jong y Satas 2011; Merlo 2014). La especie Ctenomys sp., se encuentra escasamente representada y sin evidencias de consumo. Lo mismo sucede con el orden Carnivora ya que en el registro arqueológico del FBG es pequeña (n=3) y sin modificaciones culturales. Con relación a los perros domésticos fueron acompañantes de los habitantes de frontera mencionada en algunas fuentes escritas (ver Armaignac 1974 [1833]: 177).

En cuanto a las aves, se identificaron especies silvestres y domésticas. Las primeras incluyen Rhea americana, representada tanto por huesos como por fragmentos de cascara de huevo y Phalacrocora xolivaceus, de hábitat en ambientes lagunares. Las aves domésticas están representadas por huesos Gallus g. domesticus en casi todos los niveles arqueológicos. En FEB2 se identificaron unidades anatómicas de Columba l. livia y Nothura masculosa (perdiz común) en bajas proporciones sin evidencias de consumo. Otro conjunto de huesos de aves sólo pudo ser clasificado en la categoría de clase (NISP=34) y al respecto, surgieron las siguientes preguntas: ¿Las aves formaron parte de la dieta de los habitantes del FBG o su presencia es por agentes naturales?¿Las aves registradas en las áreas de evacuación reportan un rendimiento económico significativo si se lo compara con el gasto energético que hay que emplear para cazarlas? Para responder a estos interrogantes, primero se estableció la presencia de las posibles aves presentes en la zona, luego se procedió a determinar su tamaño y se las dividió en cuatro categorías: aves muy grandes (AMG), aves grandes (AG), aves medianas (AM) y aves pequeñas (AP). Los resultados obtenidos indican que los huesos indeterminados representan a la categoría de AM con una frecuencia de 26% (n=7) y las AP con una representación mayor del 74% (n=20). La frecuencia en cada categoría es estimativa dada la presencia de distintos elementos óseos de diferentes tamaños y la gran diversidad de población de aves registradas en ambientes lagunares de la región pampeana (ver Narosky e Izurieta 1987). Sin embargo, el registro de huesos de aves no determinadas y determinadas de diferentes tamaños muestra una distribución no homogénea entre AG, AM y AP para las áreas de evacuación. Trabajos futuros permitirán establecer resultados más completos sobre este tema, de todos modos, la presencia de aves silvestres, como Rhea americana, sustenta la hipótesis su aprovechamiento.

Los peces y bivalvos que componen la muestra constituyen en un 5% de las especies determinadas del FBG (NISP=17). En comparación con los mamíferos grandes y medianos, su aporte a la dieta de los pobladores del FBG es escaso. Pero si se suma el aporte NISP que otorgan los peces, las aves y los mamíferos de porte pequeño, éstos se aproximan a un 50% de la muestra del NISP porcentual. Ciertamente esto no significa que un 50% de la dieta provino de estas especies, ya que su aporte en términos de carne es menor que lo que aporta un mamífero de porte grande y mediano, pero supera la alternativa de que, en aquellos momentos de escasez de recursos domésticos y silvestres de porte mediano y grande, las aves, los peces y los mamíferos pequeños pueden haberse transformados en un recurso importante; a pesar de la escasa evidencias de huellas de procesamiento.

En cuanto al uso del material óseo como combustible, se analizó el total de la muestra faunística (n=4832) comprobándose que el 71% de los restos se encuentra alterada térmicamente, el 7% (n=3415) presenta quemaduras parciales, un 23% se encuentra totalmente quemado y el 41% se encuentra totalmente calcinado. Plantear el uso de los huesos para combustible lleva a considerar si en realidad pudieron haber sido quemados para reducir la cantidad de basura y así, evitar o disminuir la presencia de roedores y posibles enfermedades, ya que los basureros registrados hasta al momento se encuentran próximos al área de ocupación del fuerte. Sin embargo, análisis químicos de los materiales no faunísticos recuperados en las áreas de evacuación demostraron que los vidrios, los metales y las lozas no presentan ningún tipo de alteración térmica, sucediendo lo contrario con gran parte del material óseo. Otro indicador que refuta la idea del quemado de la basura, es que hasta el momento no se halló ninguna estructura de fogón en el área de basurero, ni en diferentes sectores del fuerte; además, los huesos con alteración térmica se encuentran mezclados azarosamente al igual que el resto de los materiales hallados. Un alto porcentaje de fragmentos indeterminados alterados térmicamente no superan los 10 mm, (31%, n=183), destacándose un 41% en el grado de totalmente calcinado. Ahora bien, al ser sometido a altas temperaturas, el material óseo sufre modificaciones en su morfología microscópica y estructura cristalina. Estas varían también de acuerdo al grado de temperatura a que fueron sometidos y en qué estado fueron expuestos al fuego: frescos, con o sin carne o seco. Dependiendo de esto, varían el tipo de grieta o fractura que se producen en el hueso (Thurman y Willmore 1980-81). La alta fragmentación de los huesos se debería en parte, a su intensa exposición al fuego. A esto se sumaría la acción de ciertos agentes postdepositacionales tales como el pisoteo, que contribuyeron a la fragmentación de la muestra ósea. Las modificaciones por alteración térmica no son simplemente producidas al someter los huesos al fuego para el cocinado de la carne, sino que al ser utilizados como combustible su exposición es mayor, a tal punto que producen astillas de huesos o fragmentos muy pequeños que imposibilitan su determinación anatómica y taxonómica, tal el caso de gran parte de la muestra faunística del FBG. En un 2% de los huesos se pudo observar grietas por alteración térmica. Si, bsta determinación presenta limitaciones, dado que los huesos se encuentran fragmentados por el sometimiento al calor, además de los procesos postdepositacionales que restringen la identificación de grietas por acción del fuego. Esta variable incidió en la identificación de las fracturas, ya que se trató de seguir el análisis sugerido por Thuman y Willmore (1980-81) sobre la base de la frecuencia relativa en que se presentan dichos atributos. Se pudieron identificar algunos huesos que presentan características indicativas de que fueron quemados en estado fresco (fracturas transversales curvas y fracturas longitudinales y transversales profundas, y combamiento) y otros en estado seco (cuarteamientos superficiales en damero y fracturas longitudinales).

El primer punto destacable es que existió una alta variabilidad en la explotación de especies en las tres áreas de evacuación del FBG. En primer lugar, se observa la utilización de mamíferos y aves domésticas mencionados anteriormente, a excepción de Sus s. scrofa. Existe un importante consumo de la fauna silvestre, especialmente aquellas especies de alto y medio aporte cárneo como Ozotoceros b. celer, Rhea americana y los armadillos mencionados. La importancia relativa del ganado doméstico se ve acentuada por su rendimiento económico por individuo, que es mucho más alto que la de las especies de origen silvestre. Se debe recordar que estos animales fueron trasladados con el fin de abastecer a la población de las nuevas tierras que se incorporaban en el interior de la pampa bonaerense. La introducción gradual en una primera etapa, de nuevos colonos (eurocriollos, europeos) con una economía que fluctuaba en el consumo de especies silvestres y domésticas, en un segundo y tercer período de ocupación del FBG, ya arraigadas en la zona con una economía creciente; basada en la producción ganadera que se incrementó con el transcurrir de los años respondiendo a las demandas internacionales de ganado bovino y ovino que caracterizó a la región pampeana desde mediados del siglo XIX.

Se pude plantear en términos generales diversidad en el consumo de fauna doméstica y silvestre, no fue posible diferenciar mediante el registro arqueológico qué sucedió durante las tres ocupaciones del fuerte. Distintos procesos postdepositacionales limitan la diferenciación estratigráfica de los restos materiales correspondiente a los tres períodos. En cambio, los documentos y los escritos dejados por viajeros que recorrieron la zona durante gran parte del siglo XIX y las investigaciones históricas, permiten clarificar los diferentes períodos de ocupación. En determinados momentos escaseaba la fauna doméstica o era insuficiente, situación que forzó a sus habitantes a recurrir a los recursos locales que no eran escasos. Tampoco se debe descartar el posible uso de vegetales, ya sea recolectados o cultivados, cuyo análisis no ha sido objeto de este trabajo.

AGRADECIMIENTOS

Al INSTITUTO INCUAPA-CONICET-UNICEN dirigido por el Dr. Gustavo Politis y el Lic. José Luis Prado. A la FACSO-UNICEN. A la Dra. María del Carmen Langiano por sus comentarios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Archivo General De Indias (Sevilla). 1775. Castillo, Antonio José del. Informe, 1775 octubre 26, tres proyectos presentados al Rey de España. (9 p.) Sección V. Audiencia de Buenos Aires. Materia Gubernamentativas e Informes.

Armaignac, H. 1974 [1872]. Viaje por las pampas argentinas. Lucha de frontera con el indio. Editado por EUDEBA, Buenos. Aires.

Azara, F. 1969 [1781-1801]. Diario de un reconocimiento de las guardias y fortines que guarnecen la línea de frontera de Buenos Aires para ensancharla. Colección Pedro de Angelis. Tomo VIII. Volumen A. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires.

Barros, A. 1975a [1872]. Fronteras y territorios federales, Pampas del Sur. Editor. Hachette. Colección el Pasado. Buenos Aires.

1975b [1875]. Indios fronteras y seguridad interior. Editor Solar / Hachette. Colección el Pasado. Buenos Aires.

Barsky, O y J. Djenderedjian 2003. Historia del capitalismo agrario pampeano: la expansión ganadera hasta 1895. T1. Editores: Universidad de Belgrano, Siglo veintiuno.

Cabrera, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, T. II (1).

Casanueva, M. L. 2004. Emprendimientos comerciales durante el siglo XIX y su incidencia en la vida de frontera (partido. de General Lavalle, provincia de Buenos Aires). 9° Encuentro de Historia y de Arqueología Post-conquista de los pueblos al sur del Salado. J. W. Wally, M. del C. Langiano (eds.). J. F. Merlo y M. N. Alvarez (comp.), pp:107-119. Comisión Municipal de Estudios Históricos y de Arqueología Histórica, Editorial MC, Olavarría.

Contreras, J. R. 1984. Los tucu tuco. Fauna Argentina Nº 14. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.

De Angelis, P. 1910. Colección Pedro de Angelis. Tomo VIII. Volumen A. Editado por Plus Ultra. Buenos Aires.

de Jong, I. y V. Satas 2011. Teófilo Gomila Memorias de frontera y otros escritos. Directora Marta Gallardo. Ediciones El Elefante Blanco. Buenos Aires

Fidalgo, F, E. Tonni y J. Zetti 1971. Algunas Observaciones Estratigráficas en la Laguna Blanca Grande. ETNIA 14:1-4. Editores: Museo Etnográfico Dámaso Arce. Municipalidad de Olavarría, Olavarría.

García, P. A. 1974 [1836].Diario de un viaje a Salinas Grandes en los Campos del Sud de Buenos Aires. Lucha de Frontera Contra el Indio. Editorial Universal de Buenos Aires. Buenos Aires.

Hux, M. 1979. Una excursión apostólica del Padre Salvaire a Salinas Grandes. Ediciones Culturales Argentinas. Secretaría de Cultura. Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires.

Langiano, M. del C., J. F. Merlo y P. Ormazabal 2006 Presencia de artefactos líticos en fuertes y fortines en el Camino de los indios a Salinas Grandes. Provincia de Buenos Aires (siglo XIX). Actas IV Congreso de Arqueología en Colombia. Transdisciplina, Multiculturalidad y Gestión Patrimonial. pp: 114. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira. Colombia.

Lanteri S, y V. Pedrotta 2012. Territorialidad indígena y expansión estatal en la frontera bonaerense (segunda mitad del siglo XIX) entre el discurso oficial y la realidad material. Revista Española de Antropología Americana Vol.42, N° 2: 425-448.

Lobato, M. Z. y J. Suriano 2010. Nueva Historia Argentina, Atlas Histórico. Editorial. Sudamericana. Buenos Aires.

Lukawecki, N. y F. E. Márquez 1988. El jabalí. Fauna Argentina. Nº s/n. Capítulo 3 Centro editor de América Latina. Buenos Aires.

Mansilla L. V. 1967 [1870]. Una excursión a los indios ranqueles. Biblioteca Argentina Fundamental. Tomos I y II. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires.

Merlo, J. F. 1997. Estudio de los Recursos Faunísticos en el Fuerte Blanca Grande (Partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires). Arqueología Uruguaya hacia el fin del milenio. Asociación Uruguaya de Arqueología. Tomo II, pp: 557 -563. Ministerio de Educación y Cultura. Uruguay.

2006. Investigaciones actualísticas-experimentales para la interpretación del registro arqueofaunístico de sitios fortificados del siglo XIX. Arqueología Histórica en América Latina, Temas y discusiones recientes: 219-243 Pedro Paulo A. Funari y Fernando R. Britez (comp.) UNICAMP. Museo de la Vida Rural de General Alvarado (Comandante Ottamendi) y Sociedad Colombiana de Arqueología. Ediciones Suárez. Mar del Plata.

2007. Avances sobre el uso de recursos faunísticos en la dieta de los habitantes de puestos fortificados en el Camino a Salinas (área interserrana bonaerense. Intersecciones en Antropología. Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 8: 185-196. Olavarría.

2014. Aprovechamiento de recursos faunísticos en sitios fortificados e la frontera Sur bonaerense en el siglo XIX - Tesis doctoral en Biblioteca INSTITUTO INCUAPACONICET y en Biblioteca del Campus Universitario de Olavarría- UNICEN.

Merlo, J. F., M. del C. Langiano y P. Ormazabal 2008. La utilización del material faunístico como elemento de combustión en sitios fortificados. Continuidad y cambio cultural en arqueología histórica. Actas del Tercer Congreso Nacional de Arqueología Histórica, pp: 626-632. María Teresa Carrara (comp.). Escuela de Antropología, Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario.

Merlo, J. F y M. del C. Langiano 2015. La Pampa del Siglo XIX vista desde El Camino de los Chilenos, La frontera sur de Buenos Aires en la larga duración. Victoria Pedrotta y Sol Lanteri (eds.). Amigos del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene. pp: 169-208. La Plata

Miers, J. 1978 [1819-1824].Viaje al Plata. Cristina Correa Morales (trad.). Colección El pasado Argentino. Ed. Solar/Hachette. Buenos Aires.

Narosky, S. y D. Isurieta 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Vásquez Mazzini. Ed. Buenos Aires.

Olrog, C. C. y M. M. Lucero 1981. Guía de los Mamíferos Argentinos. Ministerio de Educación Fundación Miguel Lillo. Tucumán.

Paladino, C. 1994. Tenemeche. “Situación Histórica de la Blanca Grande”. Editado por el Club de Pescadores. Olavarría.

Parchappe, N. 1977 [1828]. Expedición fundadora del Fuerte 25 de Mayo En Cruz de Guerra. Lucha de fronteras con el indio. Editorial EUDEBA. Buenos Aires.

Parisi, F. S. y J. Liotta 2008. Primera aproximación al consumo de moluscos bivalvos (diplodon sp.) en el sitio Cerro Lutz, planicies inundables del Parana inferior. Mamül Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana. M. Berón, L. Luna, M. Bonomo, C. Montalvo, C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte (eds.). 215-226. Editorial Libros del Espinillo. Ayacucho.

Politis, G. 1984. Climatic Variations During Historical Times in Eastern Buenos Aires Pampas, Argentina. Cuaternary of South America and Antartic Peninsula.Vol 2, Art. 9: 133-162.

Prates, L. y N. Marsans 2007. El uso de moluscos de agua dulce (Diplodon chilensis patagonicus) en el sitio Angostura 1 (Departamento de General Conesa, Río Negro) Intersecciones en Antropología 8:355-359. Facultad de Ciencias Sociales. UNICEN.

Rabassa, J. A. Brandani, M. Salemme y G. Politis 1989. La Pequeña Edad del Hielo (Siglo XVI a XIX) y su posible influencia en la aridización de áreas marginales de la Pampa húmeda (Provincia de Buenos Aires). I Jornadas Geológicas Bonaerenses (Tandil, 11-15 de noviembre de 1985). Actas, pp: 559-577.

Raone, J. M. 1969. Fortines del desierto, mojones de civilización. Tomo I. Biblioteca del Suboficial, Buenos Aires.

Ratto, S. 1994. Indios Amigos e Indios Aliados, Orígenes del “Negocio Pacífico” en la Provincia de Buenos Aires (1829-1832). Cuaderno del Instituto Ravignati. Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani. Facultad de Filosofía y Letras -Universidad de Buenos Aires.

Rosas, J. M. [1833-1834]1965. Diario de la Expedición al Desierto (1833-1834). Ediciones Pampa y Cielo, Buenos Aires.

Sabato, H. 1989 Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar 1850-1890. Editorial Sudamericana. Buenos Aires.

Thill, J. P. y J. A. Puigdomenech 2003. Guardias, fuertes y fortines de la Frontera Sur. Historia, antecedentes y ubicación catastral. Tomo I. Servicio Histórico del Ejército. Ejército argentino. Editor EMGE. Buenos Aires.

Thurman, M. D. y L. J. Willmore 1980-81. A replicative cremation experiment. North American Archeologist 2 (4):275-283.

Toscano, J. L. 2004. Una guerra entre británicos el Imperio del Brasil y Las Provincias Unidas del Río de La Plata. Boletín del Centro Naval N: 809. www.centronaval.org.ar/boletin/BCN809/809toscano.pdf

Walther, J. C. 1964. La Conquista del Desierto. Lucha de frontera con el indio. EUDEBA. Buenos Aires.

Zizur, P. [1781] 1973. Diario a Sierra de la Ventana… Vignati, M.; Un diario inédito de Pablo Zizur. Revista del Archivo General de la Nación 3: 65-116. Buenos Aires.