ETNOHISTORIA Y ARQUEOFAUNA; HISTORIAS DE VIDA EN LA FRONTERA SUR BONAERENSE DE FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

ETHNOHISTORY AND ARCHAEOFAUNA; LIFE STORIES IN THE SOUTHERN BORDER BONAERENSE AT THE END OF THE TWENTIETH CENTURY AND EARLY TWENTIETH

ETNO-HISTORIA E ARQUEOFAUNA; HISTÓRIAS DE VIDA NA FRONTEIRA SUL DAS ÁREAS DE BUENOSEN NO FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX

Los documentos personales son elementos referenciales donde el autor o narrador bucea en su memoria experiencias propias o ajenas que generalmente están sesgadas por su subjetividad y /o etnocentrismo. Pueden ser escritores profesionales o no, pero sus obras se convierten en importantes documentos que nos permiten conocer el pasado desde una concepción diferente, Este tipo de textos incorpora distintos actores sociales, donde la escritura es una exploración profunda de su realidad en su comunidad a través de la propia visión del firmante, una persona real en ese tiempo, con nombre y apellido. Se presenta como estudio de caso los diarios del alemán Hermann Simonn quien llegó a nuestro país luego de haber peleado como voluntario de la guerra del Paraguay. Este protagonista relata sus vivencias como pequeño productor ganadero en la conflictiva frontera sur de finales del siglo XIX y de principios del Siglo XX, época de la llamada Organización Nacional. El aporte de la etnohistoria mediante el análisis crítico de sus relatos pormenorizados, focalizados en un modo de producción y explotación del ganado lanar y vacuno, hace posible la contrastación de los datos obtenidos con el registro arqueofaunístico procedente de fortines, estancias y taperas. De este modo interdisciplinario se pueden interpretar modos de vida y hábitos de producción y consumo en la frontera sur bonaerense.

Personal documents are reference elements where the author or narrator researches into his own memory or others’ experiences. They are generally biased by subjectivity and / or ethnocentrism. They can be professional writers or not, but their works become important documents that allow us to know the past from a different conception, this type of text incorporates various social actors, where writing is a deep exploration of their reality in their community through one’s view of the signer, the undersigned, a real person at that time, by name. It is presented as a case study of the germany Hermann Simonn´s personal diaries who came to our country after having fought as a volunteer soldier in Paraguay. This war protagonist describes his experiences as a small cattle producer in the restive southern end of the nineteenth century and border early twentieth century, during the so-called National Organization. The contribution of ethnohistory through critical analysis of their detailed accounts, focused on a mode of production and exploitation of sheep and cattle, enables the testing of the data obtained with the archaeofaunal record from fortlets, large farms, hills and taperas. This interdisciplinary way be interpreted lifestyles and habits of production and consumption in the southern Buenos Aires province border.

Os documentos pessoais são elementos de referência onde o autor ou narrador investiga sua memória própria ou experiências dos outros são geralmente tendenciosa pela subjetividade e/ou etnocentrismo. Eles podem ser escritores profissionais ou não, mas suas obras tornar-se documentos importantes que nos permitem conhecer o passado de uma concepção diferente, ele incorpora diversos atores sociais, onde a escrita é uma exploração profunda de sua realidade em suacomunidade a través de um de vista do assinante o uma pessoa real, nesse momento, pelo nome. Apresenta-se como um estudo de caso dos jornais alemães Hermann Simonn, que veio ao nosso país depois de ter lutado como voluntário Guerra Paraguay.Este protagonista relata suas experiências como um pequeno produtor de gado no extremo sul restive do século XIX e de fronteira início do século XX, quando a chamada Organização Nacional. A contribuição da etno-história a través da análise crítica de suas contas detalhadas, com foco em um modo de produção e exploração de ovinos e bovinos, permite o teste dos dados obtidos com o registro archaeofaunal de casamatas, fica e taperas. Desta forma interdisciplinar ser interpretada estilos de vida e hábitos de produção e consumo na fronteira província meridional da Buenos Aires.

INTRODUCCIÓN

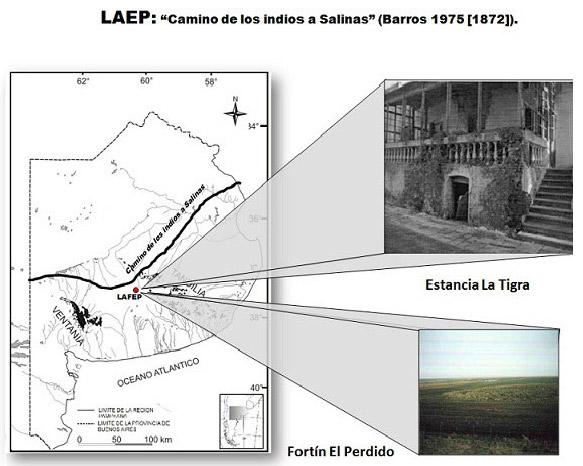

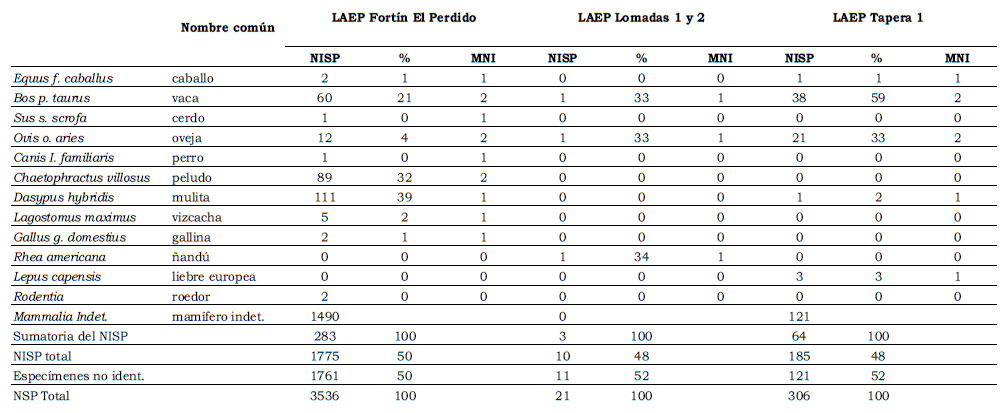

En este trabajo haremos referencia a aspectos etnohistóricos y arqueológicos de sitios relacionados con una antigua rastrillada denominado Camino de Indios a Salinas que conectaba tierras ubicadas al sur del río Salado Bonaerense con los pasos bajos de Chile, y con la Localidad Arqueológica El Perdido (Langiano et. al 2009; Merlo y Langiano 2015) y una de las primeras estancias en la zona, la Estancia La Tigra (Figura 1).

Desde el siglo XVIII hasta la actualidad la palabra estancia ha sido usada para referirse a establecimientos rurales. En la provincia de Buenos Aires generalmente se designa con este nombre a aquellos campos dedicados a la producción agropecuaria, cuya organización fue variando con el tiempo: desde la primigenia estancia dedicada a la producción de vacunos y de cueros en la tardía colonia, hasta la actual empresa moderna productora de cereales y destinada a la cría extensiva de hacienda vacuna o lanar. La caracteriza la existencia de un casco, centro edilicio que incluye viviendas, silos, establos, caballerizas o haras, bodegas, etc., y una importante extensión de tierras concedidas en propiedad a un sujeto, una familia, a una sociedad comercial, etc.

Surgieron como resultado del otorgamiento de “mercedes de tierras”, premios o pagos (Giberti 1970), como cesiones de tierras fiscales a particulares por parte del Directorio en 1820, como continuidad de las “mercedes coloniales” y a partir de la aplicación de la Ley de enfiteusis, entre otros. Durante el período 1822-1840, se efectivizaron varias modalidades de traspaso de tierras focalizadas en el poblamiento de la Frontera Sur: por un lado el otorgamiento de campos a bajo costo, pero que continuaban bajo dominio del Estado como garantía, por otro las “suertes” de chacras reservadas para tareas agrícolas y “suertes” de estancias destinadas a la ganadería, ambas con acceso a cursos de agua, implementadas en el partido de Azul- que en ese entonces incluía a Olavarría-, Luján, Chacarita, San Andrés de Giles y San Miguel del Monte (Lanteri 2005). Estas tierras estaban dirigidas a pequeños o medianos propietarios y productores rurales que debían poblarlas con familiares o peones en el término de un año, para poder acceder al título de propiedad y no podían ser enajenadas. A pesar de esa prohibición en muchas oportunidades se producía el traspaso de la propiedad mediante la compraventa o la herencia, hecho que pudo ser regularizado con la Ley de arrendamientos rurales de 1857. “Los arrendamientos rurales y las ventas públicas no fomentaron la concentración territorial como en el caso de la enfiteusis sino que ampliaron la ocupación productiva criolla en la provincia durante la segunda mitad del siglo XIX.”(Lanteri y Pedrotta 2012: 430).

Los productos de las estancias incluían carne salada, cueros de bueyes, vacas y caballos para múltiples usos; los sebos y las grasas utilizadas para la elaboración de velas y jabones, entre otros. A esto se agrega la lana de las ovejas, pues tanto en estos establecimientos como en los asentamientos indígenas solían criarse majadas de mayor o menor tamaño: “Las ovejas de los indios pampas son muy estimadas por su gran talla, por la belleza de su lana y los propietarios procuran conseguir moruecos de esta raza. Por lo demás, la crianza de estos animales no es más cuidad que la de las vacas y caballos; del mismo modo que a éstos se les abandona a la naturaleza y a la intemperie de las estaciones…”. (Parchappe ([1828] 1977: 28).

En su diario personal la francesa María Martrín Donós Camus narra cómo sus padres se habían convertido en estancieros:

“Cuando mi padre llegó a La Tigra en 1883… tomó posesión de un enorme espacio de 15 kilómetros de ancho por 20 de largo, apenas delimitado por algunos postes de tanto en tanto… en la provincia de Buenos Aires... país aún poco seguro que había sido dada en concesión a un paisano vasco emigrado llamado “Pourtalé”, en recompensa por sus servicios en el momento de las grandes correrías contra los indios. … tomó posesión de su estancia, eligió la ubicación de su futura población, construyó a las ligeras 3 ó 4 modestas casas, una un poco más importante con ladrillos cuadrados, y pidió un préstamo esperando con fe la oportunidad de comprar el ganado. Después fue a buscar a su mujer. Doña María y Don Julián se transformaron en dos modestos estancieros, lejos de su patria y de toda civilización, solos consigo mismos en ese vasto desierto, a merced del infortunio, de las tormentas que pueden matar las majadas sin abrigo, de los grandes aguaceros que producen epidemias en los lanares, de la terrible sequía que durante el verano es una angustia para el estanciero y también de los incendios que arrasan a veces hermosos pastizales…” (Martrín Donós Camus Ms: 7).

Más adelante continúa su descripción sobre el funcionamiento de la estancia y del rol que desempeñaban su padre y los peones que tenían tiempos distintos al del patrón:“… La estancia se organizó rápidamente bajo la dirección de Julián de Martrin, y no fue una pequeña labor, pero actuó con su tranquila firmeza, fijándose en todo, saliendo a caballo o en volanta todos los días. Este “Patrón Grande” como pronto lo llamaron sus hombres, estaba siempre a corriente de todo, sin enojarse nunca, obtenía de sus “peones” y puesteros un resultado sorprendente para un país de “mañana” (mañana, es la respuesta que en primer término da un indígena cuando se le pide hacer un trabajo…).” (Martrín Donós Camus Ms: 13).

Con respecto a las obligaciones y derechos del puestero detalla distintas formas de control comenta que:

“… El puestero tenía, según creo, el derecho de carnear 4 o 5 corderos por mes para el mantenimiento de su familia, variando la cifra según la composición de ésta y recibía un pago en especie: arroz, yerba, café, azúcar y mandioca. Al ir a retirar las raciones y un poco de dinero cada mes, debía entregar los cueros del consumo y de los animales muertos en el campo, conjuntamente con la cuenta de la existencia. Estas cifras, asentadas mensualmente, eran verificadas a menudo por los capataces y por mi padre en el momento de la señalada, de las ventas y de la esquila.” (Martrín Donós Camus Ms: 22-23).

También había pobladores de tierras baldías que podían ser del estado o cuyos propietarios no podían o no querían hacer usufructo de ellas. Y no faltaban los arrendatarios que pagaban con dinero o especie; todos estos eran pequeños productores ganaderos, que ocasionalmente realizaban algunos cultivos para el autoconsumo o para el mercado local. La demanda de mano de obra en las estancias era estacional, a veces podía ser provista por un forastero, ya sea de otro partido de la provincia o un inmigrante del interior y a partir de 1860, por vascos, franceses, españoles, italianos, irlandeses, etc. Este es el caso de Hermann Simonn quien en principio comenzó como un trabajador más en la Estancia La Tigra y luego se convirtió en un pequeño productor agropecuario. Con frecuencia los conchabaos eran los propios pobladores de la zona, pequeños productores independientes que sumaban un ingreso a sus magras ganancias. Era población más o menos estable, con su pago y con su actividad económica regular. Miguez señala que “A ellos perteneció Martín Fierro antes de su desgracia con la autoridad… son familias de vecinos estables y productivos, pequeños campesinos pampeanos.” (Miguez 2005: 32).

Los asentamientos rurales, a lo largo de los siglos XIX y XX, fueron complejizado y diversificado sus modos de vida. Existió una continuidad en la ocupación espacial, caracterizada por el aumento considerable de la subdivisión del espacio rural, haciendo disminuir progresivamente el tamaño de los campos. A lo largo de los siglos XIX y XX, estos establecimientos cambiaron de un sistema principal defensivo a uno excluyentemente productivo. Los vestigios que dan cuenta de esa historia son estructuras posibles de ser analizadas arqueológicamente (Casanueva 2005).

A la frontera Sur llegaron inmigrantes alemanes, italianos, vascos y bearneses quienes se dedicaron a la agricultura y la industria láctea. En “1881 Joaquín Portarrieu alambró doce leguas cuadradas en el campo La Tigra” (El Popular 1899-1894: 2).La Estancia está ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Olavarría en un área cercana a la Localidad arqueológica El Perdido, donde se encuentra un fortín de1865.Juan Martrin Donós Camus se estableció en la zona de Pourtalé en la Estancia La Tigra, convirtiéndose en productor lechero.

“En 1908 fue el tambo más grande del país con una extensión de trece mil hectáreas y una base de cuarenta mil lecheras. Es una nueva sociedad que ha tomado en arrendamiento los campos para explorar la industria del tambo y todos sus derivados…Se la considera una escuela de enseñanza práctica…Bahía Blanca que consume diariamente trescientos kilogramos de manteca, Buenos Aires y el extranjero, tiene en esta fuente productos su mercado ideal. La salida de los productos se realizan por las estaciones ferroviarias de Pourtalé y Santa Luisa que se encuentra a 5 Km de distancia del establecimiento lechero” (Diario El Popular [1899-1894]: 3).

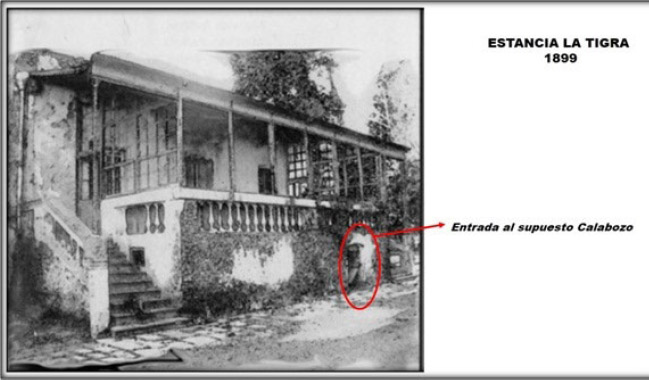

Allí aún existe una suerte de calabozos que antiguamente se utilizaban para conservar quesos, ya que la principal actividad de la estancia tenía que ver con la actividad lechera (Figura 2).

María Martrín Donós Camus en su diario personal ya citado, comenta sobre la presencia de suizos en su estancia: “Después de haber organizado su campo y sus haciendas, mi padre creó una lechería. Hizo venir a unos suizos, les instaló en un alojamiento algo más confortable que el de los indígenas, construyó un sótano para la fabricación de gruyere y una pieza grande para usar de cremería, mantequería, etc....” (Martrín Donós Camus Ms:13).

Es importante destacar que para nuestro trabajo percibimos a la frontera no como una línea o franja imaginaria que separa a dos mundos distintos, sino como un espaciocomplejo por la presencia de un sistema de relación interétnica asimétrica, con una situación de equilibrio inestable con aparición de momentos de convivencia pacífica, de interacción social, de intercambios económicos conflictos y de episodios de fricción (Langiano et al. 2002) Así la muestran ciertos viajeros que por ejemplo afirmaron que “… En la mañana siguiente continué mi viaje en dirección al Azul.

Este es el punto fronterizo de intercambio con los indios. Si hubiera dado crédito a todo lo que dijeron sobre los peligros del viaje a lo largo de la frontera, habría adoptado muchas medidas de seguridad…” (Mac Cann 1986 [1853]: 76). Investigadores como Iriani (1997) afirman que:“… indios, milicos y gringos traspasaban continuamente estos límites -en realidad líneas dibujadas en un mapa que unían dos fortines- a veces para comerciar, otras para cazar o buscar sal, otras para instalarse definitivamente…para los nativos, inmigrantes e indios, no debió ser indistinto que una Guarnición cercana albergara cinco milicos o quinientos, idéntico razonamiento cabe- para el resto del espectro social-, respecto a si en la zona merodeaban cinco indios “amigos” o quinientos lanceros hostiles”(Iriani 1997: 329).

METODOLOGÍA

En la práctica arqueológica existen diferentes posturas con respecto al uso de los documentos escritos en la investigación. Se adhiere a la línea de pensamiento de Pedrotta y Gómez Romero (1998) quienes consideran que los documentos escritos -tanto históricos como etnohistóricos - tienen un rol fundamental en las investigaciones y que su uso no debe restringirse al de fuentes generadoras de hipótesis que luego serían contrastadas con los datos arqueológicos, como se propone desde la perspectiva neo positivista de la “nueva arqueología”. De este modo, el papel que juegan los documentos escritos en la praxis de la investigación es equiparable al de los vestigios arqueológicos, ya que ambos constituyen datos que deben ser sometidos a crítica y contrastación. Según estos autores, los datos escritos sustentan y apoyan las inferencias, deben participar en los mecanismos de validación de hipótesis e indudablemente tienen un gran peso explicativo, cuya negación redunda en el empobrecimiento de los resultados.Asimismo, se tiene en cuenta el planteo de Funari (2003) quien explica que tanto los documentos escritos como la cultura material son producto de una misma sociedad, pero no necesariamente complementarias o convergentes. La evidencia material recuperada es un producto del trabajo humano, mientras que la documentación escrita es una representación ideológica de la realidad, que “nos informa sobre las ideas de sus autores, generalmente pertenecientes a una minoría de los que saben leer y escribir. Un escrito es un instrumento de poder, de clase...” (Funari 2003: 40). Este autor recomienda utilizar las informaciones textuales y los datos arqueológicos como complementarios e indica que el investigador debe “explorar tanto las convergencias como las posibles diferencias. De esa forma se podrán esclarecer tanto el sentido de las evidencias materiales como los mecanismos ideológicos ocultos en las informaciones escritas.” (Funari 2003: 40). Por lo expuesto, se considera que la mejor forma de utilizar los documentos escritos y las tradiciones orales es otorgándoles un doble rol en la investigación: como generadoras de hipótesis y como parte del proceso de validación.

En la actualidad existe un creciente interés hacia los documentos escritos por parte de los investigadores pertenecientes al campo de las ciencias sociales, “… como fuente de información privilegiada, numérica y no numérica y componente invaluable en los procesos de triangulación de información” (Galeano Marín 2004: 113). Las fuentes escritas y las tradiciones orales son datos históricos (Alcina Franch 1988) y, por lo tanto, hay que considerar que fueron elaborados por individuos que, bajo ciertos factores culturales y personales pueden haber alterado o limitado la información que se expresa en dicho material. Como antropólogos debemos “…integrar el mundo social, con el rol de las inscripciones de variado tipo en la formación de la ideología y el argumento para poder situar las expresiones individuales y las prácticas de significación en un campo amplio de representación.” (Comaroff y Comaroff 1992: 34). Al analizar los documentos escritos consultados de mediados del siglo XIX, tales como cartas, diarios, informes, circulares, planillas, expedientes, telegramas, etc., se observa un fuerte etnocentrismo con relación a sus informantes. Es importante tener en cuenta el papel que cumplen las palabras en la construcción de las cosas sociales (Gramsci 2001). Las palabras tienen una eficacia propiamente simbólica de la construcción de la realidad ya que estructuran la percepción de los distintos actores sociales. Entonces, al nominar y clasificar, contribuyen a la construcción de una realidad, “hacen al mundo, nombrándolo” (Gramsci 2001: 65). Por otra parte “la producción de los documentos escritos está controlada, seleccionada y redistribuida por determinados procedimientos…” (Foucault 2002: 14). Uno de ellos es la táctica de la exclusión de ciertos hechos y palabras considerados prohibidos o tabúes. No se puede hablar de ciertos temas y a esto se le añade el derecho exclusivo del sujeto que tiene el poder de la palabra. Así el discurso deja de ser neutro o transparente y se convierte en un elemento de deseo, de poder y de lucha para la apropiación de alguna cosa. Otro mecanismo consiste en considerar que las palabras del otro carecen de importancia, no son valiosas ni veraces y que deben ser rechazadas por su razonamiento ingenuo. Un tercer sistema de descarte de la argumentación considera la oposición entre lo falso y lo verdadero en forma arbitraria mediante un sistema histórico, modificable y coactivo, que se sostiene por instituciones que las ponen en vigencia. En este aspecto, solamente pueden expresar sus ideas aquellos que tienen la verdad y el derecho. Así tienden a ejercer coacción sobre los otros discursos y legitiman las prohibiciones. Otra variante de control de la oralidad o la escritura consiste en “determinar las condiciones de su utilización, de imponer a los individuos que los dicen cierro número de reglas y no permitir esta forma el acceso a ellos a todo el mundo” (Foucault 2002: 39).

El sentido de las palabras y enunciados no aparece en la inmediatez de una lectura simple o confiada, si se quiere saber su verdaderanaturaleza se debe rebasar el nivel del simple enunciado, trascender las apariencias y llegar a la esencia del sistema. Así se pueden restituir bajo las ideas manifiestas, los pensamientos latentes que revelan y esconden. De acuerdo con lo expresado por Foucault (2009) el sentido no es inmediato y transparente, no se presenta ante la mirada o la conciencia como una presencia pura. Los signos visibles aparecen como formas aparentes o jeroglíficos que deben ser descifrados en lo profundo de su sistema subyacente, a través de su ideología y es allí donde está su sentido real.

Durante la lectura y análisis de los diversos documentos escritos y del resultado de las entrevistas orales a familiares de Hermann Simonn, se toma la decisión de centrar el interés en los relatos de situaciones asimétricas en la zona de frontera durante 1870-1920 y en la realidad de la producción agropecuaria y de los peones de estancias. Esto posibilitará ubicar vacíos de información sobre períodos, temas, eventos, actores sociales y planteará la búsqueda de otras fuentes o estudios previos que faciliten una correcta triangulación. Esta técnica permitirá evaluar la consistencia de los hallazgos mediante contrastes, es decir, confrontando diferentes lógicas y saberes, comparando información proveniente de fuentes e informantes distintos. El estudio de las fuentes documentales requiere someterlas a una crítica histórica, determinando su grado de confiabilidad, autenticidad, fecha, lugar de procedencia y de los testimonios consignados (valor del testimonio, grado de seguridad del autor: participe de los hechos, testigo compendiador) y cotejar el testimonio con fuentes coetáneas, (Aranibar 1963; Eguia e Iacona 1987). Es necesario prestar atención a los factores que intervienen en la evaluación de un testimonio, como los prejuicios de los autores que pueden condicionar elogios o censuras y donde puede estar presente el etnocentrismo, Entre los mecanismos a través de los cuales la valoración orienta el conocimiento se puede mencionar la proyección, la identificación y la racionalización. En la primera, se atribuyen las propias cualidades a los otros y se los evalúa mediante criterios elaborados por sí mismos o por su grupo. La identificación se basa en la necesidad de asegurarse por la adhesión a un grupo y, por último, la racionalización es la interpretación del propio comportamiento como justo y razonable. Estos mecanismos, prototipos de la gestión cognoscitiva son la autodefensa, la legitimación y el proselitismo. Mediante la autodefensa se presentan los hechos bajo un enfoque favorable al endogrupo. Con la legitimación se insiste en los defectos del grupo colonizado y esto legitimaría la gestión del endogrupo. El proselitismo denigra toda organización social relacionada con las cosmogonías, ritos y creencias tradicionales mediante la condena de sus prácticas ancestrales. La proyección es el mecanismo más importante para estudiar la influencia del etnocentrismo sobre el conocimiento de otras culturas. Mediante el análisis de la documentación referida al mundo de la frontera se intenta detectar los mecanismos de dicho conocimiento con categorías de valor así como los prototipos de la gestión cognoscitiva presentes en el material escrito. El análisis se realiza relacionando los prototipos y los mecanismos de conocimiento, teniendo en cuenta que no se limitan a contar los hechos sino que los rotulan parcialmente, legitimándolos, auto-defendiéndose o afirmando cada proceder.

LOS EGO DOCUMENTOS O DOCUMENTOS PERSONALES: EL INMIGRANTE ALEMÁN HERMANN SIMONN

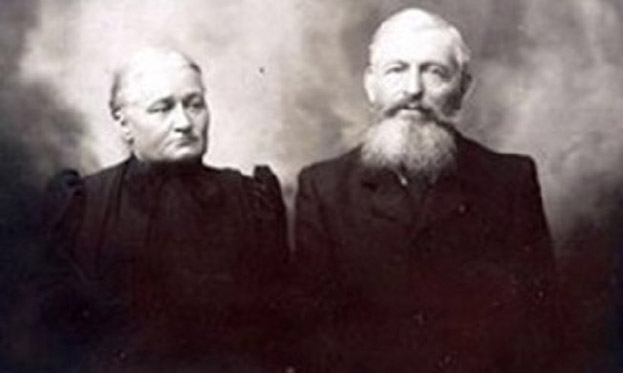

Los diarios personales han sido definidos por Rodino (2003), quien afirma que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de dar testimonio oral o escrito de lo que ha vivido, visto u oído. Se trata de elementos referenciales, donde el autor o narrador se convierte en personaje principal, bucea en su memoria experiencias propias o ajenas que están generalmente sesgadas por su subjetividad y /o etnocentrismo. Pueden ser escritores profesionales o no, pero sus obras se convierten en importantes documentos que nos permiten construir el pasado desde una concepción diferente, porque son construcciones referenciales. Este tipo de textos incorpora actores sociales diferentes, donde la escritura es una exploración profunda de su realidad en su comunidad a través del yo, el firmante, una persona real en ese tiempo, con nombre y apellido. Se presenta como estudio de caso de los diarios personales del alemán Hermann Simonn quien llegó a nuestro país con un amigo, Enrique Schumacher, luego de haber peleado como voluntario de la guerra del Paraguaya mediados del siglo XIX (Figura 3).

La penetración e incidencia de los movimientos migratorios en la conformación de la sociedad argentina tiene una larga historia que se extiende hasta nuestros días. Desde 1850 el país se constituyó en un polo de atracción de migración europea, a la vez que mantuvo intercambios poblacionales con los países vecinos. Durante el siglo XIX y en los principios del XX, Argentina fue receptora de inmigración de ultramar, especialmente del continente europeo. Según El Perfil Migratorio de Argentina (2008) esto contribuyó al poblamiento del país aportando en el período 1881-1914 algo más de 4.200.000 personas, siendo las comunidades predominantes la italiana (2.000.000), la española (1.400.000), la francesa (170.000) y la rusa (160.000). En la época de la Guerra de la Triple Alianza (1864 y 1870) llega Hermann Simonn a nuestro país. En este trabajo se detallará la situación de este protagonista alemán, quien relató a través de sus escritos personales sus vivencias en la conflictiva frontera de finales del siglo XIX y principios del siglo XIX.

En el período 1887-1911 este alemán escribió sus diarios personales en una mezcla de castellano y alemán donde detalla sus trabajos realizados en las estancias Quiroga y La Tigra, en sus campos de Pourtalé (actual partido de Olavarría) y de Bordenave (partido de Puán). Junto a su esposa Ana Hanselmann y sus hijos se dedicaron a la ganadería a pequeña escala.

En sus relatos inéditos: Diarium 1891-1899, Diarium Estancia Quiroga 1891-1993, Diarium Campo Pourtalé, Diarium 1906-1910, Diarium Campo La Tigra, Verano Viejo partido de Olavarría y el Diarium 1909-1911, Campo Bordenave, partido de Puán, este inmigrante europeo habla de sí mismo dentro de un tiempo y espacio construido donde el lenguaje es coloquial y se mezclan vocablos en alemán y en castellano. Escribe habitualmente, en momentos de aislamiento o soledad y sus anotaciones son de tipo impresionista con datos cronológicos, faunísticos, geográficos, climáticos, económicos y descriptivos del entorno. Relata a través de sus diarios personales, sus vivencias como pequeño productor ganadero en la conflictiva frontera sur de finales de siglo XIX, época de la llamada Organización nacional y de principios del Siglo XX:

“Pourtalé, 1897. 21 de Setiembre: Este Invierno salió mui seco, toto los campos al redetor son escasos de Pasto y Agua. Mi majadita esta empesando de delgárse y siento mucho que se meren muchos hasta hora no mueren. Señalé siempre hasta hoy el 21. 282 corderos, algunos se morarán de esto, salvante mi capitalsito estoy mui conforme. El Día Octubre la tarte venia un Tormenta y lluvia un poco, come 1 hora y media fue poca cosa …Octubre 4 Estuve ayutando á mi vesino Carlos Steinecke, techar y envarar un rancho, me pago 15$ por el trabajo…” (Simonn 1897 Ms).

Como resultado de las entrevistas realizadas a sus familiares obtuvimos la siguiente información:

“El padre de Hermann era notario en Leipzig, ciudad alemana en el noroeste del estado de Sajonia y tenía su oficina al lado de la Catedral. Tenía dos hijos que le ayudaban. Un día se fueron a Francia German, Hermann y su amigo Enrique Schumacher- Allí leyeron las noticias solicitando soldados para la Guerra con el Paraguay. Decidieron enrolarse como voluntarios y fueron soldados de Solano López, cuando pudieron huyeron con su amigo por el monte y se fueron a Uruguay, a la colonia Suiza alemana. Allí conoció a la que fue su esposa, la abuela de Adolfo Simon, que en ese entonces tenía 16 años. Hermann tenía 20 años y ojos grises. Se casó con Anna Barbara Hanselmann en 1876. Ella había nacido en Saint Gallen, Suiza, el 15 de abril de 1859 y falleció en Bordenave, partido de Puán, en la provincia de Buenos Aires, el 28 de enero de 1928. Una de sus hijas, Ana Bárbara Augusta Simon, nació en Nueva Helvecia. Uruguay, el 28 de marzo de 1877.Hermann Simonn murió en 1911 y su amigo Schumacher trajo a América el primer bandoneón” (Comunicación personal Rodolfo Enrique Knipp Hoffmann y Adolfo Horacio Simon, 31 de agosto de 2011).

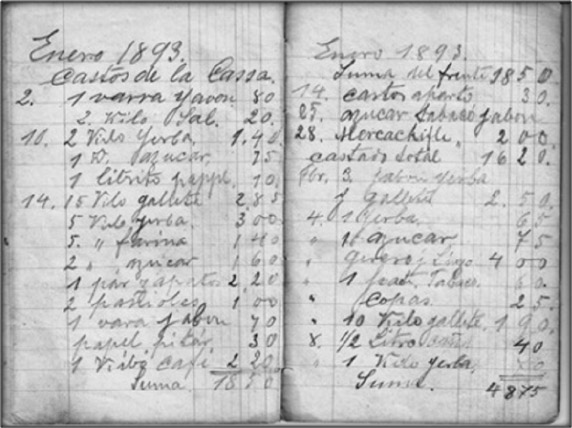

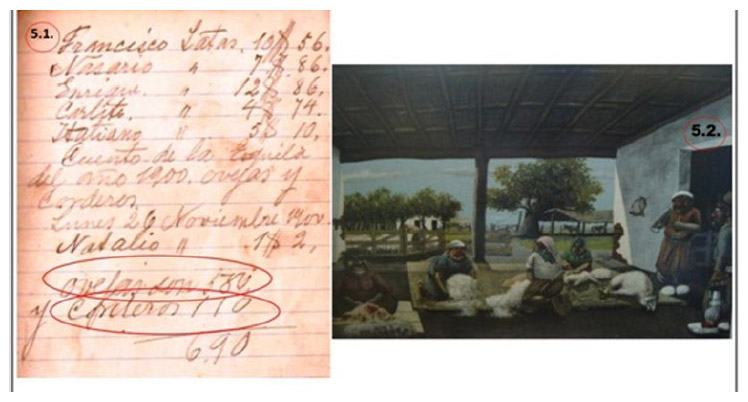

En la Figura 4 podemos observar el registro de los detalles de los gastos domésticos de Hermann Simonn:

En otra entrevista una de sus nietas refiere que:

“El abuelo Hermann Simonn era bohemio. Eran dos hermanos que ayudaban a su padre y un día se fueron a Francia. Ymástardepartieron para luchar en Paraguay. Cuando estaba terminando la guerra huyeron porque los paraguayos degollabana los extranjeros capturados. A Hermann lo había contratado el gobierno argentino porque conocía el armamento francés que había comprado Paraguay: el revólver Lefaucheux, el alemán Krupp y el máuser. Conocía las armas enemigas y las propias de Argentina. Por eso le dieron un escuadrón para entrenar a los fusileros contra los paraguayos… Los paraguayos retrocedían; en una ocasión dejaron una olla de puchero de mula, él ensartó una presa del puchero y se la comió mientras los perseguía.Cuando vinieron de Uruguay a la Argentina, ya tenían dos hijos Ana y Juana y se fueron a la Media Estación Pourtalé. Aparentemente la casa estaba donde cruza la vía, tenía un aljibe entre los yuyos. El papá de mi sobrino Adolfo era guardahilos del correo, debía mantener el hilo por donde corría el telégrafo y bajar los nidos de los palos. Hermann era un alemán muy alegre tocaba la cítara, a la abuela le gustaba leer y la música, tocaba el arpa de 42 cuerdas. (Comunicación personal Olga Simon de Mc Coubrey, 12 de marzo de 2015).

“Hermann Simonn arrendó el campo de un francés Laboubé. En Bordenave habían comprado una chacra en un loteo del estado o del ferrocarril. Primero hicieron un rancho de terrón-adobe y luego la casa; recuerdo que en la última píeza tenían una jarra y palangana para el aseo. La abuela tenía cucharitas de plata que había traído como dote de Suiza y aún conservamos el acolchado de plumas del abuelo que tiene más de cien años. En la casa había un lugar para basural, un lavadero con un tanque arriba, cerca de la huerta, del lado Sur. La abuela generalmente hacía un postre dulce con medio zapallo, leche y azúcar, lo ponía en el horno de la cocina a leña.Desde la casa se escuchaba el tren de las 8,25 de Pourtalé que llegaba hasta Bahía Blanca. Luego se trasladaron a Bordenave, partido de Puán, donde Enrique Schumacher tenía un campito arrendado, iban a ser propietarios. La familia se fue en tren, el abuelo de AdolfoHermann se fue con una tropa de mil ovejas, tardaron alrededor de un mes, tenían vacas y ovejas y mi abuelo German dos mil ovejas.” (Comunicación personal Olga Simon de Mc Coubrey, 13 de marzo de 2015).

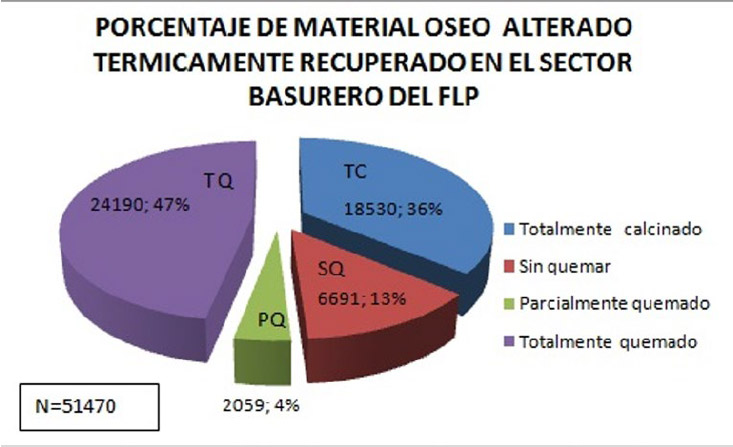

Al consultar los diarios de Hermann Simonn pudimos comprobar cómo este pionero alemán contabilizó,en abril de 1894, 2.255 ovejas en su poder, describió cuántas había destinado para consumo y cuántas había perdido por epidemias, explica que esta situación lo obligaba a realizar tareas de prevención. Asimismo en 1900, Hermann Simonn consignó el costo de la esquila, la nómina del personal contratado, con detalle de latas por vellón. Consideramos importante destacar que la emisión privada de fichas o latas de esquilas como medio de pago, fue abundante en nuestra campaña, especialmente en las zonas ganaderas de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe o la Patagonia, entre otras, como puede observarse en las Figuras 5.1 y 5.2.

También se refirió a sus largos años de trabajo en la Estancia La Tigra, la llegada de los nuevos dueños y cómo y cómo vendía sus majadas,vacas lecheras y novillos en la Feria de Pourtalé o en la de la Estancia La Tigra (Figura 6).

RESULTADOS ARQUEOLOGICOS

La Localidad arqueológica El Perdido (LAEP) está ubicada en el Cuartel 10° del actual partido de Olavarría, a unos 26km al Sur de la ciudad homónima y a 15km al Sur-sur-este de Empalme Querandíes, dentro de la cuenca de drenaje del arroyo El Perdido-Tapalqué, en su curso superior y en el sector NO del cordón serrano de Tandilia, (Figura 7). Sus coordenadas geográficas son 37º 07’30” de Latitud Sur y 60º 17’ 50” de longitud Oeste.En la margen derecha del arroyo existe un albardón con barrancas de carácter discontinuo, de unos 0,60-0,80m de altura y se ubican bancos de aluvio que gradan a pequeños taludes a partir de los albardones, definidos a partir del pie de las barrancas. Los rasgos característicos del relieve están integrados por geoformas de aspecto positivo y rasgos deprimidos. Existe en el área una lomada en la cual se ubica el Fortín El Perdido y otras siete lomadas, además de un foso perimetral producto de actividad antrópica. La planicie aluvial del cauce de agua tiene una extensión de 61m y en los terrenos que rodean el sector del fortín, con vegetación natural y no sometida a prácticas agrícolas, son comunes los fragmentos de tosca en superficie (Langiano 2015).

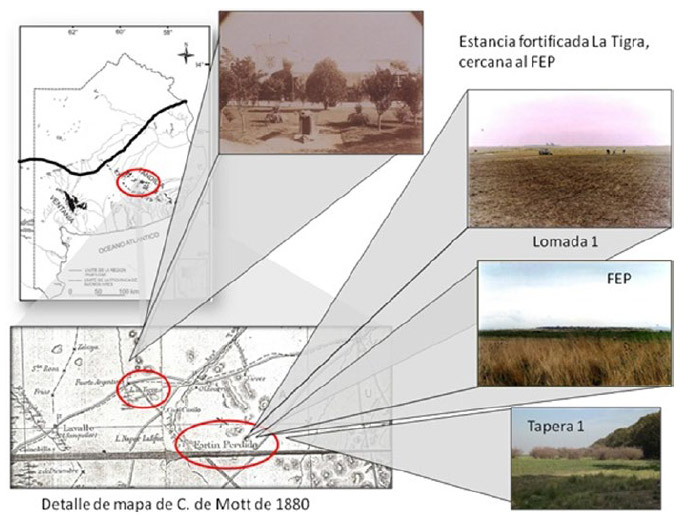

El material óseo recuperado en las excavaciones realizadas en la fosa del montículo principal, sobre el montículo secundario y mediante la recolecciónsuperficial realizada en los alrededores del fortín, exhibe un alto índice de fragmentación debido al grado de alteración térmica y a los procesos post depositacionales. La presencia de fauna de gran porte como Equus f. caballus (caballo) es escasa en el registro arqueológico de este sitio. Solamente se recuperaron elementos óseos de alto y bajo rendimiento económico en los niveles arqueológicos inferiores de la fosa del fortín por debajo de la pared de tosca derrumbada. En contrapartida Bos p. taurus (vaca) está presente en todos los niveles de excavación y en todas las cuadrículas del fortín, con una alta representatividad de todo el esqueleto, especialmente de huesos que comprenden a partes de alto, moderado y bajo rinde económico, tanto de individuos adultos como de juveniles.

Los mamíferos medianos están representados por Ovis o. aries (oveja), se registró su presencia en los niveles superiores de excavación tanto en el centro del montículo principal como en el montículo secundario, sin embargo no se lo halló en las cuadrículas excavadas en la fosa del fortín. También se recuperaron fragmentos de Ozotoceros b. celer (venado de las pampas) y un molar de Sus s. scrofa (cerdo) que se halló en el primer nivel artificial de excavación por lo que su presencia puede atribuirse a procesos post depositacionales recientes. El registro de unidades anatómicas que representan a esta especie comprende huesos de alto, mediano y bajo rinde económico. Además se recuperaron seis fragmentos de Ozoteceros b. celer y una unidad anatómica de carnívora en el montículo principal que fue identificada como Canis l. familiaris (perro doméstico). Esta pieza no presenta indicios de consumo, por lo que se podría inferir que se trata de un animal que convivió con los ocupantes del FEP (Merlo 2014).

Los mamíferos pequeños están representados principalmente por armadillos, que incluyen especímenes de Chaetophractus villosus (peludo) y Dasypus hybridus (mulita); Cavi aperea (cuis), Ctenomys (tucu-tucu), Lepus europeaus (liebre europea) y de Lagostumus maximus (vizcacha) (Ver Tabla 1). No se registraron huellas antrópicas en los ejemplares analizados a pesar de que viajeros y militares decimonónicos comentan su consumo en la frontera. Los huesos de aves corresponden Gallus g. domesticus (gallina) y Rhea americana (ñandú),que proceden de los niveles superiores de excavación y representan distintas partes del esqueleto post craneal, las extremidades inferiores y la escapula en los cuales se observaron modificaciones antrópicas.

Al analizar la distribución espacial de los materiales recuperados en la superficie del fortín como en la Lomadas 1 y 2 y en la Tapera 1con respecto a las especies y cantidades de taxones presentes podemos afirmar en primer lugar que existe variabilidad intra sitio y que si bien la distribución de las especies no es homogénea, Bos p. taurus y Ovis o.aries son las más representativas. La baja densidad de materiales óseos en la zona de las Lomadas 1 y 2 podría deberse a que pocas actividades produjeron correlatos materiales o a la acidez del suelo. Sin embargo consideramos necesario continuar con las tareas de campo en esa zona para evaluar correctamente la posibilidad de ubicar zonas de descarte. Esto se complementa con la línea de investigación etnohistórica que plantea la presencia de estancias y pequeños productores de ganado vacuno y ovino en el área de estudio.

CONCLUSIONES

En este contexto de mediados del siglo XIX, la apropiación de las tierras del denominado “desierto” por parte de militares, un puñado de eurocriollos (Langiano y Merlo 2010), estuvo acompañada por una imagen “idílica” de la colonización y de las riquezas de la región pampeana. En consecuencia, se quiso implantar el orden y la ocupación de los territorios entendidos como propiedad privada, en el sentido moderno, capitalista, necesarios para una economía agroexportadora. A esto se le agrega el etnocentrismo general manifiesto en el uso de categorías culturales occidentales relacionados al concepto de tierra (Bechis 2008: 54). Esta concepción de la tierra entraba en conflicto con la formas de ocupación y movilidad de los pobladores nativos, puesto que para ellos no sólo significaba superficie de asentamiento, desplazamiento y ocupación sino una unidad con los frutos que producía, mantenía y alimentaba, “… esa superficie era sólo una parte de un espacio total que implicaba la presencia de fuerzas subterráneas celestes, internas y externas que le daban sentido total.” (Bechis 2008: 54). Paralelamente, se hicieron corrientes los esfuerzos estatales por explorar, apropiarse conocer, definir y clasificar el territorio, las riquezas naturales y las poblaciones, cuyo objetivo, en gran medida, era definir y preparar a las poblaciones como fuerza de trabajo y la explotación de la naturaleza. Así, la Nación se fundó en una lógica colonial generada de la consolidación de la economía-mundo capitalista y de un mundo moderno/colonial, en el que las clasificaciones raciales, basadas en la oposición civilización/barbarie, eran centrales (Arias 2005). Este pensamiento y sus proyectos son evidentes en las descripciones e imágenes de los grupos originarios de los textos que produjeron viajeros, científicos, geólogos, naturalistas, enviados gubernamentales y agentes de colonización. Estas expresiones provienen de la misma experiencia colonizadora y del viaje, no son representaciones por fuera de lo real, sino expresión de su misma configuración en la práctica. Sin embargo, es importante seguir avanzando en la búsqueda de fuentes que aporten datos para entrecruzar con las imágenes anteriores y representen la mirada de colonos y actores locales sobre estos hechos, inmigrantes residentes en la región, como la francesa Berthe Martrín Donós y Hermann Simonn, en la Estancia La Tigra y los daneses Dorotea y su esposo, Juan Fugl, en Tandil.

Como ya se remarcó anteriormente, para analizar un documento se requiere una evaluación crítica. Nacuzzi (2009) advierte sobre la empatía que se produce entre las fuentes escritas y las hipótesis de trabajo y que es un real problema a resolver, pues la identificación con los documentos puede llevar a una selección inconsciente de determinado corpus documental y a “… no reconocer las diferencias, excepciones y contradicciones, que no subrayen la belleza de la hipótesis de partida que hace tiempo que soñábamos con establecer sólidamente” (Farge 1991: 57). De acuerdo con estas afirmaciones se hace necesario aplicar una vigilancia epistemológica a lo largo del proceso de lectura y análisis de las diversas fuentes documentales. Nacuzzi (2007) recomienda considerar el contexto de hallazgo, de producción, de enunciación y cultural de un documento. Así surgen cuestiones como por qué, quién y en qué fecha se escribió, para quién estaba dirigido, cuál es el contexto en el cual se enmarca, si es un original o una copia, etc. Es fundamental detectar desde qué posición, dónde y cómo se escribe, quiénes y cómo actúan, la coherencia interna del discurso, los silencios, lo que no se encuentra, lo que se aparta de lo común. Por otra parte, es necesario contrastar la información proveniente de distintas fuentes. Como señala Trigger “… resulta instructivo comparar relaciones de situaciones específicas que fueron descriptas por miembros de diferentes grupos, especialmente grupos que tuvieron motivos de conflicto por interactuar con los nativos” (Trigger 1987: 41); de esta manera, se obtendrá una mayor comprensión del tema y se podrá realizar una crítica exhaustiva que permita una posterior argumentación para responder a las preguntas planteadas.

También debemos implementar estrategias para leer el conflicto (Todorov 1993) considerando 1) el plano axiológico, es decir, la existencia de un juicio de valor en todo documento escrito; 2) el plano praxeológico, o las acciones de acercamiento/alejamiento u adscripción a los valores del otro o la sumisión y dominación de los valores de unos sobre los otros y 3) el plano epistémico, por el cual se reconoce o ignora la identidad del otro. Metodológicamente se trató de distinguir entre un texto significativo y uno repetitivo, se consignó el contexto de hallazgo de los documentos de archivo y se comprobó si había otros papeles similares o relacionados en el mismo repositorio. La atención se fijó en los siguientes contextos: -de producción, discerniendo entre lo esencial y lo superfluo, las ausencias, lo que no se encuentra; - el de las situaciones sociales precisas y el de enunciación (¿Desde dónde y cómo se escribe?); -el cultural o de las relaciones sociales (¿Quiénes y cómo actúan?); - el de las situaciones sociales precisas (¿Desde qué posición en la sociedad se escribe?) y -el de los campos del discurso que apunta a los intereses particulares o los propósitos oficiales (¿Para quién y por qué se escribe?).

Implementar estas estrategias metodológicas tuvo como objetivo mantener una distancia entre las fuentes y el investigador, dejar fluir la imaginación, evitar la identificación con los documentos y realizar una lectura crítica. En los siglos XVII y XVIII el saber era la representación de las cosas y quedaba eludido el referente del discurso; a inicios del siglo XIX las cosas comienzan a hablar “por sí mismas” y se vuelven significativas, desvelan su organización interna y su propia historia, no interesa tanto el lenguaje como su referente eludido. De este modo el interior de las cosas revela su exterior y éste se desvela como lenguaje. Por lo expuesto, el lenguaje no dice exactamente lo que dice, el sentido que se aprehende y se manifiesta de forma inmediata transmite, en realidad, otro sentido; al mismo tiempo, hay lenguajes que articulan formas no verbales, tales como gestos, enfermedades y el contexto que los rodea. Cada cultura tiene, pues, su sistema de interpretación, sus métodos y técnicas para detectar lo que subyace en los diversos lenguajes. Así aparecen las técnicas interpretativas que han cambiado la naturaleza del signo y han modificado la forma en que generalmente se lo interpretaba. Foucault enfatiza el hecho de que la interpretación es fragmentaria e inacabada, pues cada signo en sí mismo no es otra cosa que una interpretación de otros signos. “Nietzche dice que las palabras fueron siempre inventadas por las clases superiores; no indican un significado, imponen una interpretación” (Foucault 2009: 44); así el que interpreta se adueña de una verdad que se ha intentado recubrir y aquellos que no interpretan se limitan simplemente a repetir el lenguaje.

El aporte de la etnohistoria mediante el análisis crítico de sus relatos pormenorizados, focalizados en un modo de producción y explotación del ganado lanar y vacuno, hizo posible la contrastación de los datos obtenidos con el registro arqueofaunístico procedente de fortines, estancias, chacras, lomadas y taperas de la LAEP y sus cercanías. Consideramos significativo el hecho que los egodocumentos consultados y el registro arqueológico coincida en cuanto la presencia de especies destinadas a la producción y consumo en la frontera Sur bonaerense como lo son Bos p. taurus y Ovis o. aries. En esas autobiografías analizadas, generalmente relatos retrospectivos en prosa, aparece el autor, narrador y personaje principal en una identidad común, el yo habla de sí mismo dentro de un tiempo y espacio construido donde muchas veces el lenguaje es coloquial, se escribe en momentos de aislamiento o soledad y las anotaciones son de tipo impresionista con datos cronológicos, geográficos y descriptivos del entorno. Los géneros correspondientes a estas escrituras fueron las memorias, los diarios personales, y las cartas personales, entre otros. Las situaciones de intercambio cultural que se dieron en la Frontera Sur , los momentos de crisis económica, de tardanza en entrega de lo pactado por parte del gobierno y pautas culturales propias de cada grupo hicieron necesaria una diversificación en la dieta de los diversos actores sociales que incluyó carne vacuna, ovina y equina, complementando con aquellas otras que estaban siempre al alcance de la mano: la liebre, la mara patagónica, el peludo, la mulita, los roedores y las aves silvestres, entre otros.

AGRADECIMIENTOS

Al Instituto INCUAPA-CONICET-UNICEN dirigido por el Dr. Gustavo Politis y el Lic.José Luis Prado. Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría UNICEN.

A los familiares de Hermann Simonn y de María Martrín Donós Camus quienes facilitaron los diarios personales de sus abuelos y abuelas y se mostraron entusiastas colaboradores en la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcina Franch, J. 1988. Historia, Antropología, Etnohistoria. Boletín Instituto Libre Enseñanza. FCE, México.

Aranibar, C. 1963. Algunos problemas heurísticos en las crónicas de los siglos XVI y XVII. Nueva Crónica. Lima.

Arias, J. 2005. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Ed. Uniandes. Bogotá

Bechis, M. 2008. Piezas de Etnohistoria del sur Sudamericano. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

Casanueva, M. L. 2005. Arqueología de tiempos históricos. La estancia bonaerense como territorio fronterizo. G. Martínez, M. Gutiérrez y R. Curtoni, M. Berón y P. Madrid (eds.). Aproximaciones Contemporáneas a la Arqueología Pampeana, pp .113-127. Facultad de Ciencias Sociales UNICEN, Olavarría.

Comaroff, J. and J. Comaroff 1992. Ethnography and the Historical Imagination. Westwiews Press. Colorado.

Erguía, A. y A Iácona. 1987. Caracterización de documentos de los siglos XVI y XVII referidos al contacto hispano indígena en los Valles Calchaquíes. Roberto Ringuelet (comp.) Proceso de Contacto Interétnico. pp: 49-82. Ediciones Búsqueda. Buenos Aires.

Farge, A. 1991. La atracción del archivo. Alzira, Edicions Alfons el Magnánim. Institució Valenciana d´Estudis i Investigació. Valencia.

Foucault, M. 2002. El Orden Del Discurso. Alberto González Troyano (trad.). Trusquets Editores S. A. Buenos Aires.

2009. Nietzche, Freud, Marx. Editorial La Página S.A. Derechos sobre las obras cedidas por Anagrama, Avellaneda.

Funari, P. P. 2003. Arqueología. Editorial Contexto. San Pablo.

Galeano Marín, M. E. 2004. Estrategias de investigación social cualitativa. El giro en la mirada. La Carreta Editores E.U. Medellín.

Giberti, H. C.E. 1970. Historia Económica de la Ganadería Argentina. Ed. Solar Hachette. Buenos Aires.

Gramsci, A. 2001. Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era, México.

Iriani, M. 1997. Indios e inmigrantes ¿actores de un mismo drama? La movilidad de españoles, franceses y vascos desde el puerto hasta Tandil. IHES Nº 12:327-346.

Langiano, M. del C. 2015. Documentos y registro arqueológico en sociedades de frontera: la pampa bonaerense entre 1850 y 1880. Tesis doctoral en Biblioteca INSTITUTO INCUAPA-CONICET y en Biblioteca del Campus Universitario de OlavarríaUNICEN.

Langiano, M. del C. y J. F. Merlo 2010. Modos de alimentación en la frontera sur bonaerense (siglo XIX). M. A.

Gutiérrez, M. De Nigris, P. M. Fernández, M. Giardina, A. F. Gil, A. Izeta, G. Neme Y H. D. Yacobaccio (eds.) Zooarqueología a principios del siglo XXI: Aportes teóricos, metodológicos y casos de estudio ,pp. 487-497. Libros del Espinillo, Buenos Aires.

Langiano, M. del C., J. F. Merlo y P. Ormazabal 2002. Relevamiento de Fuertes y Fortines, con relación al Camino de los Indios a Salinas. Mazanti D. L, M. Berón y F. Oliva (eds.) Del Mar a los Salitrales. Diez mil años de Historia Pampeana en el Umbral del Tercer Milenio Pp. 53-64. Sociedad Argentina de Antropología. Laboratorio de Arqueología. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata.

Langiano, M., J. Merlo y V. Pedrotta 2009. El Patrimonio Arqueológico de la Antigua Frontera Sur: Fuertes, Fortines y Tolderías. M. Endere y J. Prado (Eds.) Patrimonio, Ciencia y Sociedad. Su abordaje en los Partidos de Azul, Olavarría y Tandil, Pp: 235-258. UNICEN Olavarría.

Lanteri, S. 2005. Estado, tierra y poblamiento en la campaña sur de Buenos Aires durante la época de Rosas. La frontera del arroyo Azul. Escuela de estudios Hispano Americanos. CSIC. (Ms.).

Lanteri S, y V. Pedrotta 2012. Territorialidad indígena y expansión estatal en la frontera bonaerense (segunda mitad del siglo XIX) entre el discurso oficial y la realidad material. Revista Española de Antropología Americana Vol.42, N° 2: 425-448.

Mac Cann, W. [1853]1986. Viaje a caballo por las provincias argentinas. Hispanoamérica, Buenos Aires.

Memorias de Hermann Simonn H. Diarium 1891-1899, Diarium Estancia Quiroga 1891-1893; Diarium Campo Pourtalé 1887; Diarium Campo La Tigra, Verano Viejo partido de Olavarría. 1906-1910; Diarium 1909-1911, Campo Bordenave, partido de Puán. Ms.

Memorias de María Martrin Donos Camus. Ms.

Merlo, J. F. 2014. Aprovechamiento de recursos faunísticos en sitios fortificados e la frontera Sur bonaerense en el siglo XIX. Tesis doctoral en Biblioteca INSTITUTO INCUAPACONICET y en Biblioteca del Campus Universitario de Olavarría- UNICEN.

Merlo, J. F y M. del C. Langiano 2015. La Pampa del Siglo XIX vista desde El Camino de los Chilenos. Victoria Pedrotta y Sol Lanteri (eds.). La frontera sur de Buenos Aires en la larga duración. Amigos del Archivo Histórico de la provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene.Pp 169-208. La Plata

Miguez, E. J. 2005. El mundo de Martín Fierro (Con la colaboración de Melina Yangilevich). EUDEBA. Buenos Aires.

Nacuzzi, L. R. 2007. La empatía entre las fuentes escritas y nuestras hipótesis de trabajo: una tensión a resolver. Fuentes e Interdisciplina. Actas de las II Jornadas Multidisciplinarias: 15-23. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Interdisciplinario de Historia y Ciencias Humanas. Editorial Dunken, Buenos Aires.

2009. Funcionarios, Diplomáticos, Guerreros. Miradas hacia el otro en las fronteras de Pampa y Patagonia. (Siglos XVIII y XIX). Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires.

Parchappe, N. [1828]1977. Expedición fundadora del Fuerte 25 de Mayo en Cruz de Guerra. Colección Lucha de fronteras con el indio. EUDEBA: Buenos Aires.

Pedrotta, V. y F. Gómez Romero. 1998. El rol de los datos escritos en las Investigaciones de Arqueología Histórica. Actas de las primeras jornadas de historia y Arqueología del Siglo XIX: 41-50. Tapalqué.

Rodino, H, J. 2003. Ego Documentos e Identidad Bonaerense. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene”. La Plata.

Todorov, T. 1993. Las morales de la historia. Marta Beltrán Alcázar (trad.). Ediciones Paidós. SAICF. Buenos Aires.

Trigger, B. 1987. Etnohistoria, problemas y perspectivas. Traducciones y comentarios. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, Puerto Rico, San Juan.