ARQUEOLOGÍA, PATRIMONIALIZACIÓN Y ACTORES SOCIALES: EL CASO DEL MUSEO BATALLAS DE CEPEDA (MARIANO BENÍTEZ, PERGAMINO)

ARCHAEOLOGY, HERITAGE AND SOCIAL ACTORS: THE CASE OF THE MUSEUM OF THE BATTLES OF CEPEDA (MARIANO BENITEZ, PERGAMINO)

ARQUEOLOGIA, PATRIMÔNIO E ATORES SOCIAIS: O CASO DO MUSEU BATALLAS DE CEPEDA (MARIANO BENÍTEZ, PERGAMINHO)

A partir de la inquietud del Municipio de Pergamino, desde el 2010, se comenzó a realizar un estudio arqueológico en el área donde tuvo lugar, según la historia oficial, la “Batalla de Cepeda de 1859”. Paralelamente, desde la Delegación de Mariano Benítez, se inició la refacción de un antiguo almacén de ramos generales con la intención de convertirlo en un Museo, que con su inauguración en marzo del 2015, marcó el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de este proyecto arqueológico. En esta ponencia presentamos el proceso de patrimonialización de los materiales recuperados durante estos años de investigación, desde su entendimiento como “objeto académico” a su socialización en el contexto del Museo, teniendo en cuenta el papel que cumplen las instituciones públicas en el desarrollo del mismo. Se analiza también la construcción del discurso museológico en relación a la materialidad, en continua reinterpretación, y la participación de la comunidad en esa construcción.

Since 2010, out of interest from Pergamino’s municipality, we began to make an archaeological survey in the area where an important battle in Argentine history took place, the “Battle of Cepeda, 1859”. At the same time, the administration of Mariano Benítez started to build a Museum using an old general store. Its inauguration in March of 2015, marked the beginning of a new stage in the development of this archaeological project. In this paper we present the patrimonial process of materials recovered during these years of research, from their understanding as “academic purpose” to their socialization in the context of the museum, taking into account the role of public institutions in its development. We also analized the creation of the museum’s discourse in relation to materiality and the role of community participation.

A partir da preocupação do município de Pergamino, desde 2010, começou a fazer uma pesquisa arqueológica na área onde ocorreu uma grande batalha Argentina, a “Batalha de Cepeda de 1859”. Paralelamente, a Delegação de Mariano Benítez começou a construir un museu en um velho armazém geral, cuja inauguração emmarço de 2015, marcou o início de uma nova etapa no desenvolvimento deste projeto arqueológico. Neste artigo,apresentamos o processo de patrimonializacion dos materiais recuperados durante esses anos de pesquisa, desde sua compreensão como “finalidade acadêmica” a sua socialização no contexto do museu. Também é analisada la construção o discurso museológico sobre a materialidade e la participação da comunidade nessa construção.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo de carácter preliminar nos proponemos realizar una primera aproximación al proceso de patrimonialización de la materialidad de la Batalla de Cepeda de 1859, a partir de la apertura de un museo y su interacción con la comunidad de Mariano Benítez y el público en general.

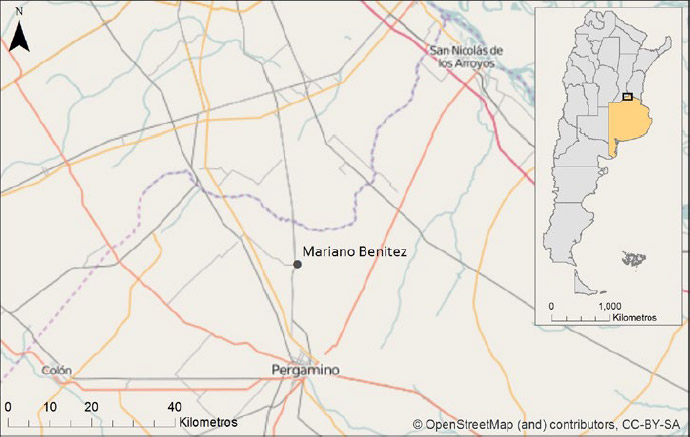

Mariano Benítez es una pequeña localidad ubicada al norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 25 km aproximadamente de la ciudad de Pergamino (Figura 1), en cuyos campos aledaños al arroyo Cepeda tuvo lugar la batalla homónima de 1859. En esta batalla, disputándose el liderazgo del proceso de conformación del estado nacional, se enfrentaron las fuerzas de la Confederación Argentina, comandadas por Justo José de Urquiza, y las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, bajo el mando de Bartolomé Mitre, teniendo como resultado el triunfo del primero (Leoni et al. 2014).

Cabe mencionar que construir un museo en un pueblo de 150 habitantes aproximadamente, en su mayoría adultos mayores, considerado “desde afuera” (por registros orales) como un pueblo fantasma tendiente a desaparecer, constituye un desafío importante. Es por ello que presentamos también la incidencia del museo en la cotidianeidad del pueblo y la participación del pueblo en la construcción del museo.

La idea de un museo comenzó a discutirse en el año 2009, a partir del interés de la Municipalidad de Pergamino y de la Delegación Municipal de Mariano Benítez. El trabajo del equipo de investigación comenzó concretamente en el año 2010, en el marco del proyecto “Estudio Arqueológico de la Batalla de Cepeda de 1859”, dirigido por el Dr. Juan Bautista Leoni, co-dirigido por el Lic. Lucas H. Martínez, e impulsado por ambas instituciones.

De esta forma, coinciden desde el 2009/2010 dos cuestiones: por un lado, el interés político desde el área de cultura del Municipio de Pergamino para iniciar el estudio arqueológico de la Batalla, sumado a la relación de esta institución con la Dirección Provincial de Museos y Preservación Patrimonial de la Provincia de Buenos Aires que difunde la valoración y protección del patrimonio arqueológico dentro del marco de la legislación vigente; por otro lado, la idea de construir un Museo en Mariano Benítez.

ACERCÁNDONOS AL PROCESO DE PATRIMONIALIZACIÓN

Previo a la participación del equipo de investigación y a la constitución de un museo, en el pueblo se realizaron sólo dos actividades en relación a las Batallas de Cepeda, lo que indica que el interés por este acontecimiento de la historia nacional tomó impulso en los últimos años. Una de ellas fue la declaración, en 1961, de “lugar histórico” al predio donde se desplegaron las batallas de Cepeda de 1820 y 1859, por medio del decreto N° 7893, según lo establecido en el listado del año 2015 de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Así, el Fortín de Pergamino (una institución tradicionalista y de fomento equino) procedió en 1969 a la construcción de un monolito que señaliza el supuesto predio de las batallas. La otra, tuvo lugar en el año 2009, al conmemorarse los 150 años de la Batalla de Cepeda de 1859, cuando nuevamente el Fortín de Pergamino colocó una placa conmemorativa en ese mismo monolito, seguido de una muestra de objetos de las batallas realizada en la Biblioteca Rural, con distintos elementos que aportaron los vecinos, algunos de los cuales se encuentran actualmente en el museo. Cabe mencionar que de aquel monolito hoy sólo queda su estructura de cemento y piedra, no hay placa, ni señalización alguna.

Respecto a la creación del museo, es necesario tener ciertos elementos en cuenta. Por un lado el proyecto de investigación que, desde un principio, consideró, dentro de sus objetivos, contribuir a la puesta en valor del lugar histórico y a la creación de un museo en Mariano Benítez, al mismo tiempo que relevar las colecciones de materiales de la Batalla en manos de coleccionistas privados e instituciones de la zona (Leoni et al. 2014). Por otro lado, la recepción de la donación de una casa, antiguo Almacén de Ramos Generales de la localidad (donde hoy se encuentra el museo), sumado a la iniciativa de la municipalidad, al proyecto presentado por el actual Director del museo (co-autor de éste artículo), y al contexto político particular del momento que posibilitó la pronta apertura del mismo, pero que trajo ciertas repercusiones en la muestra en sí.

De esta manera, a partir de la inauguración del museo, comienza una nueva etapa en donde esta institución y el grupo de investigación trabajando en equipo, crean un circuito formal de extracción, estudio, interpretación y socialización del patrimonio arqueológico (Figura 2).

Entendemos que en el contexto de un museo, los materiales en su “normalización”, pasan a formar parte de un raconto, plausible de ser aprendido (Biasatti y Aroca 2007). Este proceso, mediante el cual el material es identificado, clasificado, caracterizado, analizado y exhibido con cierto sentido, es considerado aquí como un proceso de interpretación. De esta manera, entendiendo a la noción de patrimonio no como una construcción unilateral e impuesta (no propuesta) desde los discursos hegemónicos, sino como una construcción colectiva que posibilite el dialogo entre diversos saberes e incluya los sentidos y vivencias locales propios, nos preguntamos: ¿cómo participa la comunidad en este proceso, en el caso de este museo en particular?, ¿cómo interpretar con la comunidad desde una participación diferente a la del visitante/espectador?, ¿qué sentidos se construyen en torno a la materialidad?¿cómo construir sentidos colectivamente?, ¿cómo llevar adelante un proceso de socialización del patrimonio?

A SIMPLE VISTA, LO EXPUESTO

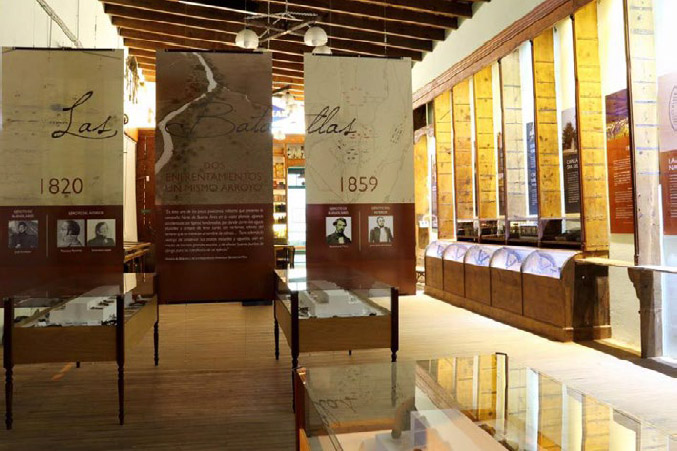

De esta forma, el museo se organiza en torno a tres grandes unidades temáticas: las Batallas de Cepeda (a diferencia del trabajo arqueológico, el museo en su discurso contempla a ambas batallas, 1820 y 1859); la historia del pueblo de Mariano Benítez; y el almacén de ramos generales de la familia Villanueva. La materialidad entrelaza así el contexto nacional, el contexto local, diversas historias y sujetos en el gran salón de lo que fue, en algún momento, un importante almacén de ramos generales de la localidad. En este trabajo nos enfocamos en la sala dedicada a las Batallas de Cepeda, que para su análisis puede dividirse también en varios ejes: el contexto de las Batallas, la importancia del trabajo científico del equipo de investigación y la connotación sobre el valor patrimonial de dichos objetos dentro del marco de la legislación vigente.

Qué contar sobre una guerra y cómo hacerlo, pueden ser las primeras preguntas que surjan al montar una muestra al respecto. Si pensamos en cómo nosotros hemos aprendido y estudiado sobre guerras, quizás debamos remitirnos a la educación formal, al ámbito de una materia o de una clase, y entonces pensemos en una fecha y un lugar donde ocurrió, cuáles fueron las causas, qué armamento se utilizó, cuál ejército ganó y cuál perdió. Muchas veces, estos datos nos alejan, en cierto modo, de todo lo trágico que implica un conflicto de estas características, deshumanizando su comprensión, principalmente cuando se trata de un hecho ocurrido hace mucho tiempo. Como señalan Alonso González (2008) y Alexander et al. (2004):

“Mucho sabemos sobre rencillas políticas, grandes hombres, materiales de guerra, intervención extranjera, épicas batallas, etc.; muchos artistas han plasmado con genio su impresión sobre la guerra, pero bastante poco conocemos sobre la realidad “humana” del momento. El ser humano acaba por ser un conjunto de agrupaciones masivas que actúan maquinalmente: tropa, pelotón, regimiento, etc.” (Alonso González, 2008:293)

“Desde el comienzo de los tiempos hasta promediar el siglo XIX, la mayoría de las imágenes que describieron la vida militar, dibujos, tapices, grabados y pinturas, dejaron registrado el lado glorioso de la cuestión. Los ejércitos y sus conductores fueron retratados con grandiosidad y brillo, generalmente en los momentos culminantes de sus conquistas y victorias. Hasta las batallas, con su lado de miseria y muerte, fueron purificadas y embellecidas para ocultar o modificar la realidad, llevarla a niveles capaces de entusiasmar al espectador de la obra, reemplazando con el brillo de armas uniformes, ese triste gris ensangrentado que es el viejo y auténtico color de todas las guerras.” (Alexander et al. 2004)

En este sentido, el museo presenta un discurso que intenta romper con esta manera particular de narrar un conflicto bélico e invita al público a re-pensar la idea de guerra, enfatizando los aspectos más “humanos” de estos acontecimientos. En general, la exposición está armada como una actividad libre, con excepción de las visitas escolares, en las que se realiza una pequeña contextualización acerca de las Batallas y la Conformación de Estado-Nación, como también acerca de la geografía del lugar en ese momento y las implicancias de enfrentarse con pocos recursos y sin las condiciones de cuidado y atención que existen actualmente.

Al ingresar al museo, lo primero que se observa es un panel con tres banners colgantes que se titula “Las Batallas” (Figura 3). En los mismos se especifica qué fuerzas se enfrentan, quiénes fueron sus jefes militares, qué fue lo que sucedió según el relato histórico oficial, por qué a ambas Batallas se les asigna el mismo nombre y las consecuencias que trajo en el desarrollo político, económico y social, en el momento de conformación del Estado-Nación, enfatizando además la importancia fundamental de estos sucesos para la construcción y reflexión de la identidad nacional.

Se encuentran las imágenes de los jefes militares de ambas fuerzas, con la particularidad, en el caso de Mitre y Urquiza, de quienes se pudieron elegir retratos que se diferencian de las típicas imágenes que generalmente se utilizan para representar a “personalidades destacadas”. Ambos aparecen de un modo más cotidiano, sin vestimenta ni pose militar, proporcionando una visión de “carne y hueso” de los mismos (Figura 4).

Acompañan en esta sala una copia en papel a la albúmina y una acuarela, que, de acuerdo a la época de cada batalla, tienen la intención de dar una imagen aproximada de cómo se verían quienes combatieron en aquellos campos, sin darle exclusividad a ningún jefe de ejército.

En lo que respecta a la investigación arqueológica, uno de los paneles destaca la importancia del contexto de los materiales recuperados en la misma, enfatizando la manera en que se realiza el trabajo, junto con el hecho de que el equipo de investigación es el único autorizado por la Secretaría de Cultura para extraer material de los campos comprendidos en este sitio arqueológico. El predio en el que se encuentran los materiales es privado y posee diferentes propietarios, por lo que la situación es un tanto compleja, ya que los materiales arqueológicos pertenecen al Estado pero se encuentran en espacios privados (a excepción del arroyo y unos pocos metros a los márgenes de su costa), por este motivo, también es necesaria la autorización de los dueños de cada campo. Se incluyen, de esta manera, a los dueños (muchos vecinos del pueblo) en este proceso, en el cual su aporte resulta fundamental para el desarrollo de la investigación.

Las razones por las que destacamos esta cuestión residen en resaltar la importancia de poder obtener la mayor cantidad y calidad de información respecto de los materiales recuperados, y el interés en dar a conocer al público en general el modo en que se llevan a cabo las tareas arqueológicas, en tanto uno de los mayores problemas que se presentan en esta investigación son los “saqueos”. Esto se suma a la característica propia de estos tipos de sitios y a este tipo específico de “arqueología de campos de batalla”, en la que el predio a analizar cuenta con una gran superficie.

UN MISMO OBJETO, DISTINTOS CONTEXTOS

Hubo dos vías por las cuales los sujetos se “reunieron” con el material: primeramente, fue como consecuencia del trabajo de la tierra durante muchos años, sobre todo en épocas más antiguas, cuando la modalidad de trabajo y las herramientas implementadas removían la tierra más de lo que lo hace la siembra directa en la actualidad. Esas personas, se encontraban accidentalmente con los objetos, a veces los guardaban y otras veces los desechaban. Muchas de las donaciones recibidas en el museo provienen de este tipo de hallazgos. Por otro lado, están quienes acceden al sitio con la intención específica de extraer material, inclusive utilizando detectores de metales, y también quienes obtuvieron objetos de la batalla mediante la realización de compras. Estas prácticas que ha sufrido y sufre actualmente el predio de la batalla, por parte de aficionados, van dejando ciertos “espacios en blanco” en la reconstrucción de los hechos allí acontecidos. Estas personas, devenidas de alguna manera en coleccionistas privados, no permiten en muchos casos el acceso a los materiales que poseen.

Es así que, en relación a los objetos que se encuentran en el museo, podemos hablar de dos procedencias: aquellos objetos que provienen de las excavaciones arqueológicas y los que provienen de donaciones realizadas por vecinos de Mariano Benítez y alrededores que, desde un principio e incluso antes de la apertura del museo, comenzaron a acercar de manera voluntaria diferentes elementos de la batalla que habían conservado a lo largo de los años. Cabe mencionar que posteriormente a la inauguración, se recibió también la donación de un coleccionista privado que confió sus materiales al museo.

Los materiales provenientes del trabajo de campo son, en su mayoría, elementos propios del armamento que se utilizó en el enfrentamiento (balas de plomo esféricas y ojivales, estopines de artillería, metrallas de hierro, esquirlas de obús, partes de armas de fuego, partes de lanzas, entre otros), como aquellos que pertenecían a la vestimenta utilizada por los soldados (hebillas, botones, espuelas), entre otros. No todos estos objetos se encuentran exhibidos en el museo, en tanto no se trata de una gran colección de objetos, sino que se pretende compartir la idea de que no es la cantidad lo que enriquece la muestra, sino la(s) historia(s) que se pueden construir a partir de ellos.

Aquellos materiales donados, en su mayoría partes de armas, de vestimenta y de elementos para montar (estribos, espuelas, herraduras, hebillas de apero, entre otros), que se encuentran exhibidos, por el momento y a modo de reconocimiento, están acompañados por el nombre de la familia que los donó (Figura 5). Es significativo destacar que los mismos vecinos se alegran de ver sus nombres en las vitrinas y se sienten participes de este proceso. Desde el museo, sin embargo, se consideró importante y necesario profundizar también sobre estos materiales donados para obtener mayor información y alcanzar una mejor comprensión de la relación sujetos/objetos. En este sentido se comenzó a realizar un registro escrito y fotográfico, a determinar las características de los materiales, su procedencia (en caso de que fuese posible rastrear la localización geográfica aproximada en la que el material fue encontrado), y su recorrido, es decir, dónde estuvieron estos años.

Todo esto responde al objetivo de conocer los motivos por los que se decidieron realizar las donaciones, y las historias que “traen” los diferentes objetos, ya que no quedaron en la tierra, sino que han tenido otros destinos. Considerando que la arqueología no se limita a una excavación, ni pretende conocer el objeto por el objeto mismo, sino que persigue la reconstrucción de la(s) historia(s) del hombre y lugares como proceso (Jofré et al. 2006), las entrevistas resultarán de suma importancia en nuestra investigación, para comprender no sólo las concepciones que los pobladores tienen de la batalla y de su historia, sino también para comprender otras historias asociadas a esa materialidad, conservada a lo largo de los años.

Siguiendo la idea de que los objetos cuando no son especificados por su función, son calificados por los sujetos (Baudrilliard 1969), entendemos que en estos procesos, nos aproximamos a diferentes construcciones de sentido respecto de un mismo objeto. Algunos forman parte de un contexto arqueológico, junto con los datos construidos en el trabajo de campo; otros forman parte de contextos diversos, desconocidos, y en apariencia “mudos”. Muchas historias, sin embargo, pueden reconstruirse a partir del registro oral, en tanto los objetos “(…) son detonantes materiales de las memorias y los relatos que nos ofrecen los entrevistados” (Biasatti et al. 2015: 125).

RESIGNIFICANDO ESPACIOS

La materialidad presente en el museo se encuentra colmada de sentidos y significados que entretejen una red de historias personales, locales y nacionales. Es en este sentido que entendemos que “(…) los objetos revisten significados sociales y culturales identitarios que asisten a los sujetos en la inscripción de una historia (su historia)” (Biasatti y Aroca 2007: 11). Así, los objetos presentes en el museo, creemos están permitiendo a los benitences inscribirse en su historia personal, construida en relación a una historia local compartida.

Los objetos, ahora reunidos en un museo, comenzaron a asistir a los sujetos también en la inscripción en este momento (actual) de la historia, de su historia, si consideramos que la apertura del museo implicó, a su vez, la reapertura de otro importante lugar de la comunidad y la reactivación de actividades locales. Aquel antiguo almacén de ramos generales, que en un principio fue el centro de las actividades comerciales del pueblo, abandonado durante muchos años, es hoy re-significado permitiendo una apropiación diferente de ese espacio y de otros espacios. Al mismo tiempo se produjo, afortunadamente, la re-activación de diferentes espacios de sociabilización, encuentro, recreación y actividades comerciales, integrados en un “circuito” dentro del pueblo que incluye: el Club Social, la plaza, la Iglesia, la fábrica de dulce de leche, la panadería y almacenes. Lugares que son visitados todos los fines de semana por las personas que se acercan a conocer el museo, pero que además recorren el pueblo en general, proporcionando así beneficios socio-económicos para los propios benitences (Figuras 6 y 7).

Figura 7. Club social de Mariano Benítez. Fuente: archivo personal

REFLEXIÓN “INICIAL”

En esta primera aproximación a la problemática partimos de la idea de que los objetos asisten a los sujetos a repensarse y reinscribirse dentro de historias. Creemos, en este sentido y como una primera reflexión que merece ser profundizada, que la materialidad de las batallas reunidas en el museo está permitiendo una re-significación/re-activación y reinscripción de los sujetos en diferentes espacios del pueblo, expresado fuertemente por ejemplo en el caso del Club Social que reabrió sus puertas con la apertura del museo, después de haber estado mucho tiempo en desuso.

Quedan, además, algunas preguntas abiertas para (re)pensar cómo los objetos interpelan a los sujetos y así alcanzar una mejor comprensión de este proceso: ¿de qué maneras asisten los objetos a la comunidad?, ¿cómo se da ese proceso?, ¿qué significados tienen los objetos para quienes los conservaron?, ¿por qué conservarlos?, ¿qué sentidos e historias evocan?, ¿existe una necesidad de poseer un objeto “antiguo”, “auténtico”, que forma parte de “la historia”?, ¿por qué decidieron donarlos al museo? Al abordar estas problemáticas pretendemos profundizar la relación objetos-comunidad, conocer las historias que hay detrás de estos objetos que provienen de distintos contextos y que llegaron al museo gracias a que distintas personas, por distintos motivos, decidieron conservarlos, y comprender así las concepciones que los sujetos tienen de la batalla y de su historia, y por qué no de otras historias asociadas a esa materialidad.

Como plantean Biasatti y Compañy (2014), la materialidad que abordamos es esencialmente pública y el trabajo con el público debe superar un simple acercamiento, repensando quién es el otro dentro de nuestra investigación: “La inclusión de la comunidad en la producción de conocimiento debe palparse necesariamente en el plano epistemológico, es decir en la pregunta por quién es el otro: el otro como otro y no como unoarqueólogo (no arqueólogo a quien se le permite serlo por un momento); el otro como sujeto activo poseedor de un saber propio y de una historia cuyo sentido instala la pregunta acerca del rol que se está jugando en la historia en ese momento” (Biasatti y Compañy 2014: 244).

En el proceso de patrimonialización que comenzamos a abordar en este trabajo, el lugar del otro se visualiza a partir de la presencia de un objeto y un apellido exhibidos en el museo y nos preguntamos: ¿es suficiente? ¿se lo puede considerar participación activa de la comunidad? ¿ese es el rol de los sujetos dentro de la investigación? Siguiendo la cita precedente y reconociendo la necesidad de replantear esta situación y profundizar la relación objetos-comunidad consideramos sumamente importante continuar con la realización de distintas actividades, primordialmente entrevistas y talleres, que permitan una participación activa de la comunidad en el proceso de interpretación y en la construcción de historias con sentido.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro trabajo de investigación cuenta con el apoyo de la Secretaría General, Subsecretaría de Asuntos Rurales, de la Dirección de Cultura y de la Delegación Municipal de Mariano Benítez, todas dependientes de la Municipalidad de Pergamino. Agradecemos al delegado municipal de Mariano Benítez, Sr. Mauricio Crescimbeni, al Museo Batallas de Cepeda, a nuestros compañeros de equipo y, especialmente, a los vecinos de la localidad que participan en este proceso de construcción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alexander, A., Cuarterolo M. A. y S. Toyos 2004 Soldados 1848-1927. Editorial Fundación Soldados, Buenos Aires, Argentina.

Alonso González, P. 2008 Reflexiones en torno a una Arqueología de la Guerra Civil: El Caso de Laciana (León, España). Munibe Antropología-Arkeología N° 59. San Sebastián. pp: 291-312

Baudrilliard, J. 1969 El sistema de los objetos. Francisco González Aramburu (trad.). Siglo XXI, México.

Biasatti, S. y P. Aroca 2007 Museos, colecciones y coleccionistas: Reflexiones sobre el patrimonio arqueológico en la provincia de San Juan. Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Jujuy.

Biasatti, S., García, F., Giordano, G., y M.B. Molinengo 2015 Historia de las colecciones del Área de Antropología y Paleontología del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Doctor Ángel Gallardo” de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos 1 (2): 124-126

Biasatti, S. y G. Compañy 2014 Restos del asunto: obstáculo, remoción y una alteridad alterada. Memorias Sujetadas. Hacia una lectura crítica de los procesos de memorialización, S. Biasatti y G. Compañy (comp.) pp. 219-247. JAS Arqueología, Madrid.

Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos 2015 Listado de bienes protegidos. http://www.cnmmlh.gob.ar/wp-content/ uploads/2016/01/LISTADO-2015-completo2.pdf (acceso Septiembre 2015)

Jofré, C., Biasatti, S., Compañy, G. y G. González 2006 Saltar de la cuadricula de excavación. Un ejercicio para arqueólogos de todas las edades. Trabajo publicado en CD IV Jornadas Homenaje a Guillermo Magrassi “Conomiento científico y comunidad” De la Puna al Atlántico. INAPL, Buenos Aires, Argentina.

Leoni, J., Martínez, L., Porfidia, M. A. y M. Ganem 2014 “…Un reñido combate bien nutrido de fuego de artillería e infantería…”: La Batalla de Cepeda (1859), desde una perspectiva arqueológica. Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina, C. Landa y O. Hernández De Lara (comp.) pp. 109-138. Aspha Ediciones, Buenos Aires.

Leoni, J., Martinez, L., Arias Morales, C., Cadenas, D., Meletta, H., Nicastro, L., Ganem, M., Godoy, F. y L. Líbera Gill 2014 Arqueología de la Batalla de Cepeda (1859): metodología de campo y resultados preliminares. Poster presentado en el VII Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina. Rosario.