ESTUDIOS ARQUEOMÉTRICOS DEL REGISTRO DE CLAVOS PROCEDENTES DE CONTEXTOS FUNERARIOS DE LAS RUINAS DE SAN FRANCISCO (MENDOZA)

ARCHAEOMETRIC STUDIES OF NAILS FROM FUNERAL CONTEXT. SAN FRANCISCO CHURCH (MENDOZA, ARGENTINA)

ESTUDOS ARQUEOMÉTRICOS DO REGISTRO DE PREGOS DE CONTEXTOS FUNERÁRIOS DAS RUÍNAS DE SÃO FRANCISCO (MENDOZA)

La arqueometalurgia es una disciplina que crece rápidamente en el campo arqueológico. A partir de la implementación de técnicas arqueométricas se ha logrado avanzar en el conocimiento sobre las distintas formas de producción de los metales. Es por ello que se han implementado microscopías metalográficas y espectros EDS para poder desarrollar la presente investigación. Se buscó indagar sobre un tipo de objeto metálico que formó parte de la cultura material de los mendocinos desde su composición como urbe. Los análisis se realizaron sobre los clavos y las tachas que formaron parte de los contextos funerarios registrados en las Ruinas de San Francisco; el objetivo de los mismos era responder interrogantes relacionados con su proceso de producción (tecnología, manufactura y materias primas comprometidas para su elaboración). Para poder desarrollar estudios de microscopía se recurrió a un grupo de ingenieros químicos, en electro-mecánica entre otros, y a partir de un trabajo interdisciplinario, se pudo llegar a interpretaciones claras y acotadas. Los resultados arqueométricos fueron significativos y se consideró que aportaron una información valiosa para poder cumplimentar con el objetivo de la presente investigación. Los resultados obtenidos dependieron directamente del grado de especificidad de los estudios realizados y aportaron nueva información para comprender la producción, distribución y tecnología de estos elementos en la Mendoza Colonial. En última instancia, se unieron los análisis macro y microscópico, lo que permitió llegar a las primeras conclusiones que viraron entre lo tecnológico, lo histórico y lo social. Se pudo así constatar que Mendoza se vio desabastecida de este tipo de productos y tuvo que implementar diferentes estrategias para su adquisición como lo fueron la estandarización morfológica en clavos (siguiendo de modelo piezas europeas y norteamericanas) producidos localmente y la provisión de estos elementos de clavazón provenientes de las misiones jesuitas de San Juan Bautista de Paraguay.

The archaeometallurgy is a discipline that is growing rapidly in the archaeological field. From the implementation of archaeometric techniques it has made progress in the knowledge about the different forms of production of metals. The reason why we have used a significant variety of analytical tools to develop this research. We sought to investigate a type of metal object that was part of the material culture of Mendoza from its creation as city. Analyses were performed on the materials clavazón that were part of the funerary contexts recorded in the Ruins of San Francisco; the aim of these analyses was to answer related questions with the production process (technology, manufacturing and raw materials committed to its development). To develop microscopy studies resorted to a group of electro-mechanical, including chemical engineers, and from an interdisciplinary work could reach clear and limited interpretations. Archaeometric results were considered significant and provided valuable information to fill with the purpose of the present investigation.

O Arqueometalurgia é uma disciplina que está crescendo rapidamente no campo arqueológico. A partir da implementação de técnicas arqueométrics ele tem feito progressos no conhecimento sobre as diferentes formas de produção de metais. É por isso que temos usado uma variedade significativa de ferramentas analíticas para desenvolver esta pesquisa. Buscou-se investigar um tipo de objeto de metal que fazia parte da cultura material de Mendoza de sua composição como cidade. As análises foram realizadas sobre os materiais de clavazon que faziam parte dos contextos funerários resgatados nas ruínas de San Francisco, o objetivo deles era para responder a questões relacionadas com o processo de produção (tecnologia, fabricação e matérias-primas comprometidos com seu desenvolvimento). Desenvolver uma análise microscopia recorrer a um grupo de engenheiros químicos, eletro-mecânico, faz dessa pesquisa um trabalho interdisciplinar que pode chegar a interpretações claras e limitadas. Resultados arqueométricos foram considerados significantes e forneceram informações valiosas para atingir com o objetivo da presente investigação.

INTRODUCCIÓN

La muestra analizada corresponde a 271 clavos que provienen de las excavaciones desarrolladas en el sitio Ruinas de San Francisco, (Mendoza, Argentina) (Figura 1), las mismas se llevaron a cabo desde el año 1995 hasta el año 2012 (bajo la sucesiva dirección de Clara Abal y Daniel Schávelzon 1995-1997; Horacio Chiavazza y Daniel Schávelzon 1998-2000 y Horacio Chiavazza 2000-2012).

El predio estuvo ocupado por la Orden Jesuita instalada en Mendoza desde el año 1608, en una casa de barro que funcionó como el primer templo, luego de la donación que hiciera la familia del primer ocupante, el Capitán Lope de Peña. Esta modesta construcción se vio fuertemente afectada por una inundación registrada para el año 1716 y a partir de dicho acontecimiento, los jesuitas comenzaron la construcción de un nuevo templo, que concluyeron unos 15 años después. A diferencia de aquél, el segundo templo estaba construido con ladrillos y argamasa. La manzana ocupada correspondía con el extremo NO de la plaza principal de la Ciudad Colonial, pero en 1767 las reformas borbónicas aplicadas por el rey Carlos III terminaron con la expulsión de esta orden de Hispanoamérica. Es por ello que a partir del año 1798 el lugar fue reocupado por la Orden franciscana, que se hizo con el predio y templo hasta el año del terremoto ocurrido el 20 de marzo de 1861 (Zuluaga 1964; Ponte 1987; Coria 1988; Cueto et al. 1991; Bárcena y Schávelzón 1991; Abal 1998; Chiavazza 2005, 2008, 2010; Schávelzon 2008; Brachetta et al. 2011).

Por lo tanto, la muestra escogida para la presente investigación está integrada por los objetos de clavazón asociados a contextos funerarios recuperados en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el predio mencionado. El objetivo principal del estudio de los clavos arqueológicos es contribuir al conocimiento sobre la producción y el uso de los materiales de clavazón entre los siglos XVIII y XIX en la ciudad de Mendoza. Se considera que la metalurgia histórica es un tópico de creciente interés, porqué permite reconstruir características culturales de los pueblos y aportar información valiosa respecto de las tecnologías, los procesos de fabricación y su evolución histórica (Lorusso et al. 2004: 1).

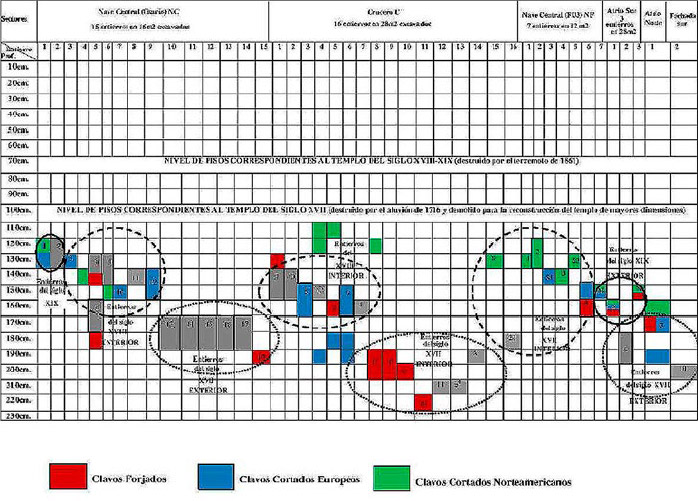

Para tal caso no existen estudios específicos sobre manufactura y producción metalúrgica en clavos para la región. Por ello es que se considera fundamental avanzar sobre este vacío investigativo trabajando con una muestra acotada a una cronología relativa (a partir de la estratigrafía y asociaciones contextuales –Chiavazza 2005–), a la que se le aplicó análisis macro y micrográficos para poder constatar fehacientemente tipologías, cronologías, tecnologías y tipos de manufacturas involucrados. Se consideró la estratigrafía propuesta por Chiavazza (2005) (Figura 2), sobre la distribución espacial y estratigráfica de los entierros humanos como parte de la metodología, ya que la elección de los objetos de clavazón estuvo acotada a la misma. Dicha estratigrafía, detalla la secuencia espacial excavada en el predio y los posibles sectores internos y externos de los sucesivos templos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como se mencionó anteriormente la muestra está integrada por 271 (Tabla 1) elementos de clavazón, los que presentaban un importante problema de corrosión. Al respecto Berducou asegura: “luego de la recuperación del metal, el contacto que éste inicia con el medio atmosférico, desemboca en la reactivación de los procesos físicos-químicos de corrosión” (Berducou 1990: 171). Todos los elementos fabricados en hierro presentaban este problema, por eso se hizo indispensable remover (con ayuda de pinzas, dremel1 o fosfatizantes2) la corrosión presente en las piezas; esto permitió observar su núcleo y aplicarles los criterios analíticos y las distintas estrategias de conservación. En el caso en donde los objetos no presentaron núcleo ferroso, se tomaron muestra de corrosión para futuros análisis microscópicos.

La metodología aplicada en el análisis de la muestra se desarrolló en dos planos distintos sobre los objetos: por un lado se observaron macroscópicamente los 271 elementos y luego se eligieron 4 piezas significativas, las que fueron sometidas a estudios metalográficos y espectros EDS.

Análisis macroscópico

La muestra se analizó a ojo desnudo aplicando los criterios analíticos desarrollados en 2001 (Chiavazza y Quiroga 2001). Las variables consideran la ubicación, como así también los aspectos composicionales y tecno-tipológicos del objeto:

- Ubicación: sitio, profundidad y cuadrícula.

- Observación: N° de sigla y una pequeña referencia del elemento analizado.

- Composición mineral. Es difícil establecer inicialmente en detalle los tipos de minerales intervinientes en la producción, sin embargo las coloraciones del óxido permiten discriminar a grandes rasgos si se trata de elementos de hierro, bronce/cobre, oro o plata.

Por otro lado, se discriminan las categorías tipológicas relacionadas con las características funcionales claramente diferenciadas en los elementos: - Grupo tipológico general (I o II)3 (ver Quiroga 2014).

- Elemento.

- Cronología: ubicación temporal del elemento.

Para realizar el análisis macroscópico se utilizó la tipología propuesta por Schávelzon (1991) para clavos arqueológicos, que retoma y mejora Lorusso et al. 2004. Esta tipología propuso una división de clavos a partir de su manufactura; los que presentaban técnicas más antiguas y artesanales se los denominó clavo forjado, luego, y a partir del implemento de máquinas industriales (principio del siglo XIX) se fabricaron los cortados europeos y finalmente surgieron (a mediados del siglo XIX) los clavos cortados norteamericanos (Quiroga 2014).

A partir de esta caracterización tecno-tipológica, se fue agrupando cada clavo con su posible proceso de manufactura y su relativa cronología. Para ello se tuvo en cuenta la morfología del elemento, el tamaño (largo, ancho y espesor), la forma de la cabeza y por último las fibras metálicas. Estos análisis consideraron a su vez las posiciones estratigráficas y distribucionales en relación al área del templo excavada y su grado de asociación a fosas o entierros.

Análisis microscópico

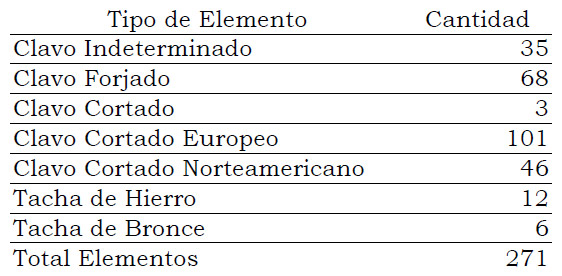

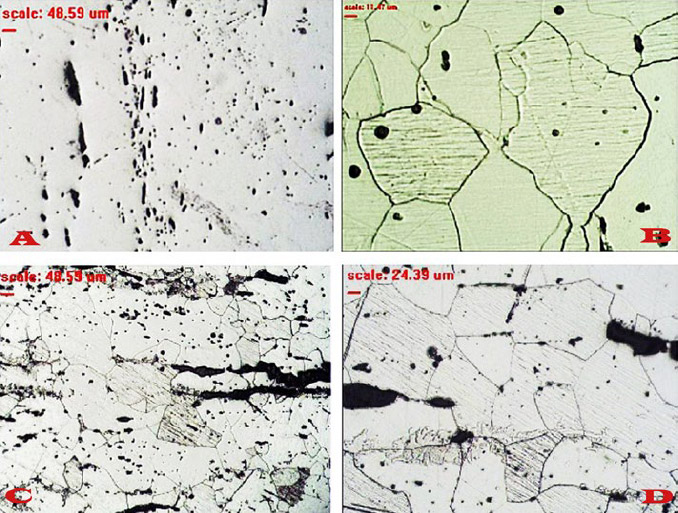

Era indispensable realizar análisis microscópicos a algunos elementos, los análisis macroscópicos habían respondido algunos interrogantes relacionado con la morfología de los objetos, pero se debía avanzar en las observaciones microscópicas de las piezas. Por ello se desarrollaron análisis metalográficos y EDS (Espectrómetro de Dispersión de Energía), en clavos y tachas que abarcaban toda la secuencia estratigráfica propuesta, es decir desde los 120 cm hasta los 230 cm. Los elementos muestreados para dichos análisis respondían morfológicamente con cada tipo de clavo propuesto por Schávelzon (1991), estos es: clavo forjado, clavo cortado europeo y clavo cortado norteamericano (Figura 3). De esta manera se obtendría un análisis detallado de piezas con cronologías (tipológicas) diferentes para así poder comprobar los avances tecnológicos y manufactura aplicada en cada caso.

Con respecto a la metalografía Bernau (1958: 13) asegura que “estudia las estructuras internas de los metales y sus aleaciones; además un análisis metalográfico puede relacionar esas estructuras con las propiedades mecánicas de los objetos”. Por lo que el resultado que se desprende de los análisis metalográficos, sería la relación que existe entre la fundición de los distintos minerales y el tratamiento termo-químicomecánico al que estuvo expuesto (Pifferetti 2012a). Por lo que esta técnica permite determinar las características microestructurales de un metal o aleación, la microestructura puede revelar el tratamiento térmico y/o mecánico, pudiéndose predecir el comportamiento del componente (Guliáev 1990). Por su parte los espectros EDS permiten determinar, mediante un espectrómetro asociado a un microscopio electrónico de barrido, la composición química a escala semi cuantitativa, de partículas de reducido tamaño o de zonas limitadas de éstas (Guliáev 1990; Picasso et al. 2000). Cabe aclarar que para poder desarrollar estos análisis (metalografía y EDS) es necesaria la destrucción parcial del elemento para su observación interna.

De la muestra mencionada anteriormente, se seleccionaron 4 clavos de hierro para aplicarles análisis microscópicos. Dicha elección estaba relacionada a la secuencia estratigráfica de los objetos, es decir, se escogieron los elementos dependiendo de su tipología morfológica y la profundidad donde fue recuperado el material. De esta manera se podía contar con un panorama preciso sobre tecnologías y manufacturas aplicadas en cada pieza.

Los análisis metalográficos fueron realizados en el laboratorio de la Universidad Tecnológica Nacional, regional Mendoza (UTN), bajo la supervisión del Ing. Miguel Ángel Franetovich y los estudios EDS en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF, Provincia de Buenos Aires) por la Dra. N. E. Walsöe de Reca y el Tec. Dante Giménez.

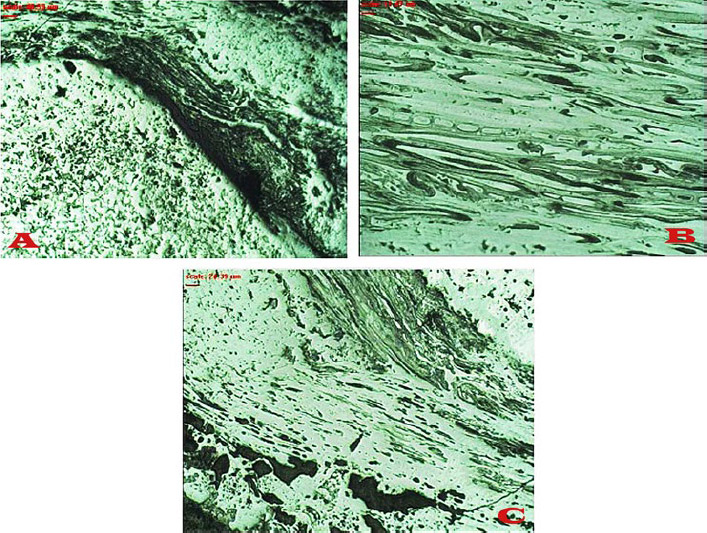

Los elementos analizados (Figura 4), corresponden a: un clavo de tipo forjado (A), al que se le realizaron análisis metalográficos y espectros EDS. Otro elemento corresponde morfológicamente a un clavo de tipo cortado europeo (B), el que también se sometió a análisis metalográficos y espectros EDS, principalmente en la inserción cabeza-vástago. Cabe aclarar que los elementos presentados fueron los únicos a los que se les aplicaron espectros EDS, porque dos clavos de tipo cortado norteamericano (C-D), que también fueron analizados, dieron resultados certeros y precisos en las microscopías metalográficas.

Muestra n° 1

El primer elemento analizado (Figura 4 -A-), corresponde a un clavo de tipo forjado, de acero esponjoso4, recuperado a los 218 cm de profundidad y asociado directamente al entierro C N°10, (no se ha podido determinar el sexo ni la edad aproximada del individuo), encontrado en lo que se ha interpretado como el interior del primer templo Jesuita del siglo XVII (Chiavazza 2005). Por su disposición estratigráfica el elemento sugería una antigüedad contextual con la del difunto y por lo tanto su análisis podía dar cuenta de las técnicas de producción aplicadas durante la fabricación de la pieza. El clavo se encontraba en muy mal estado de conservación, pero al realizársele los cortes longitudinales y transversales, se pudo comprobar que poseía núcleo ferroso.

Muestra n° 2

El segundo clavo analizado macroscópicamente (Figura 4 -B-), correspondería a la tipología de clavo cortado europeo, el que fue recuperado a los 130 cm de profundidad, asociado contextualmente a un conjunto esqueletal datado entre los siglos XVIII y XIX (Chiavazza 2005).

Como en la muestra 1 (clavo forjado; sigla n° 288; San Franciscosector del Crucero), el clavo se presentaba fisurado y con alto grado de corrosión, por tal motivo las observaciones metalográficas se vieron limitadas en la interpretación. En este caso, también se trataría de un acero de tipo esponjoso, en el que se aprecian dos estructuras, una de ferrita acicular y la otra perlita.

Muestra n° 3

Este clavo (Figura 4 -C-), que fue clasificado como cortado norteamericano, y fue recuperado a los 110 cm, asociado a un conjunto esqueletal localizado en el sector denominado arqueológicamente como FU3 (NC) (Chiavazza 2005). El conjunto no tenía una denominación específica, ni una cronología determinada.

La mayoría de los clavos norteamericanos se hacían con maquinarias industriales, utilizando un acero óptimo, al que le habían retirado todas las impurezas gracias al uso de un convertidor Bessemer5, por lo tanto la durabilidad y calidad del elemento eran superiores que en los casos anteriores.

Muestra n° 4

Esta muestra presentó los mismos problemas de corrosión que la muestra 1 (sigla n° 288) y 2 (sigla n° 33), lo que también dificultó las interpretaciones metalográficas. A partir de las microscopías, se pudo determinar que se trata de un acero pudelado6. El clavo correspondiente a la muestra 4 (Figura 4 -D-), se adscribió tipológicamente como del tipo cortado norteamericano. Fue registrado a los 220 cm de profundidad, en el sector Pilastra NO y probablemente su posición sea resultado de las remociones sedimentarias producidas durante la cimentación de este pilar del templo.

En el análisis macroscópico, se pudo determinar la tipología de éste elemento por las aristas limpias, la disposición de las fibras metálicas (horizontal al vástago) y la rebarba dejada durante el proceso de cortado, características típica de los clavos cortados norteamericanos.

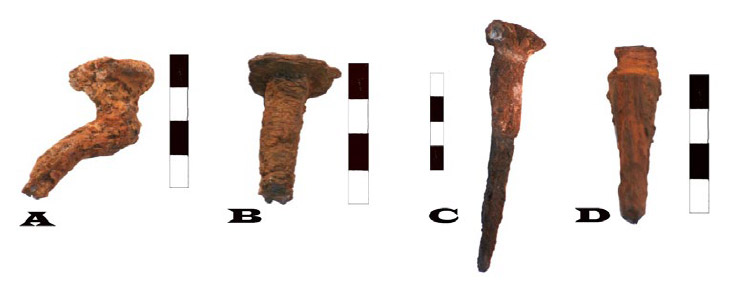

RESULTADOS

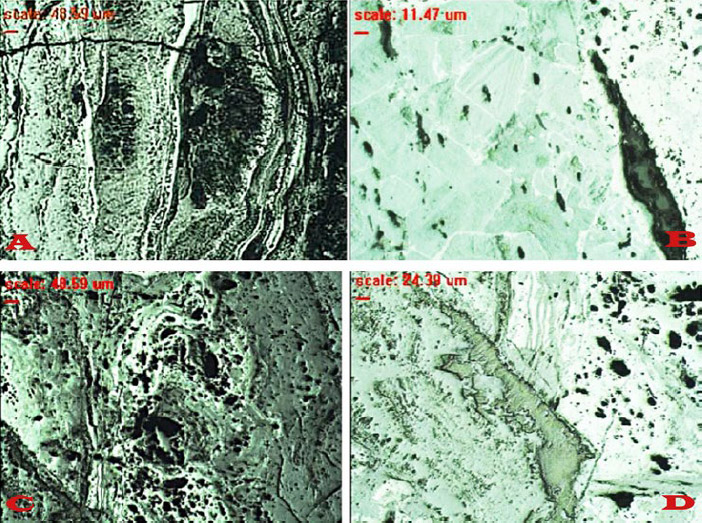

Todas las observaciones que se realizaron sobre la muestra nº1, se hicieron sin y con ataque de nital al 3%. En las microscopías longitudinales (Figura 5 -A y B-) las estructuras como las inclusiones se apreciaron de forma longitudinal e irregularmente distribuidas. En las microscopías transversales en cambio (Figura 5 -C y D-), las estructuras se dispusieron de formas concéntricas respecto al eje del clavo, esto indicaría una manufactura a partir de forja manual, sobre un acero de tipo esponjoso, con una tecnología y manufactura de aplicación rudimentaria (Quiroga 2014).

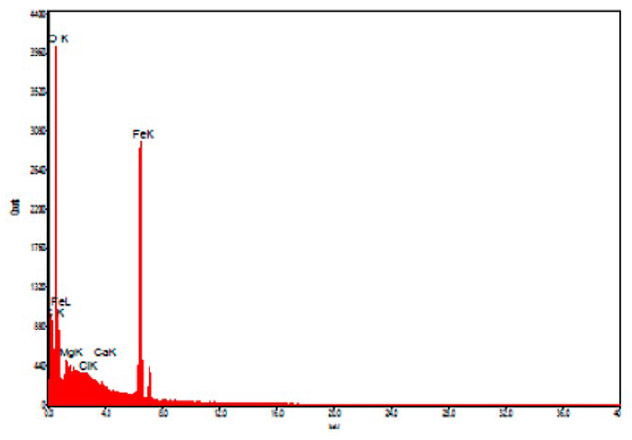

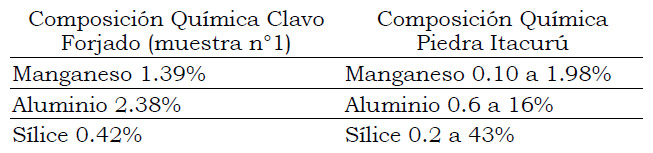

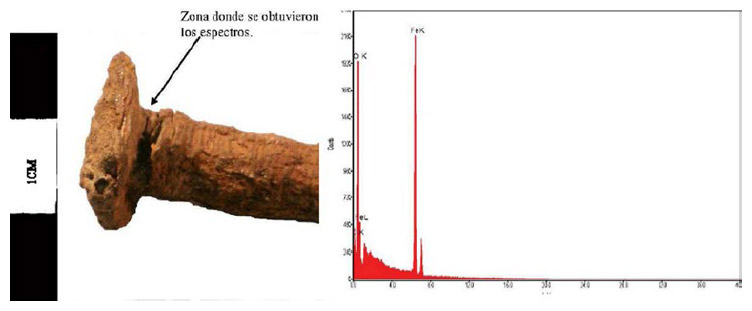

A partir de estos resultados se procedió a ampliar los análisis con EDS para determinar la composición química del elemento. Se realizaron cuatro espectros EDS genéricos de todo el vástago (Figura 6 y Tabla 2) y uno en una zona corroída de la pieza. Se tomaron tres muestras del núcleo, una en la inserción entre el cuerpo y la cabeza y por último de la punta del clavo. La probeta utilizada para dicho análisis fue la misma que se obtuvo para las observaciones metalográficas.

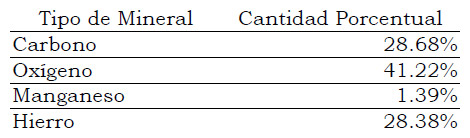

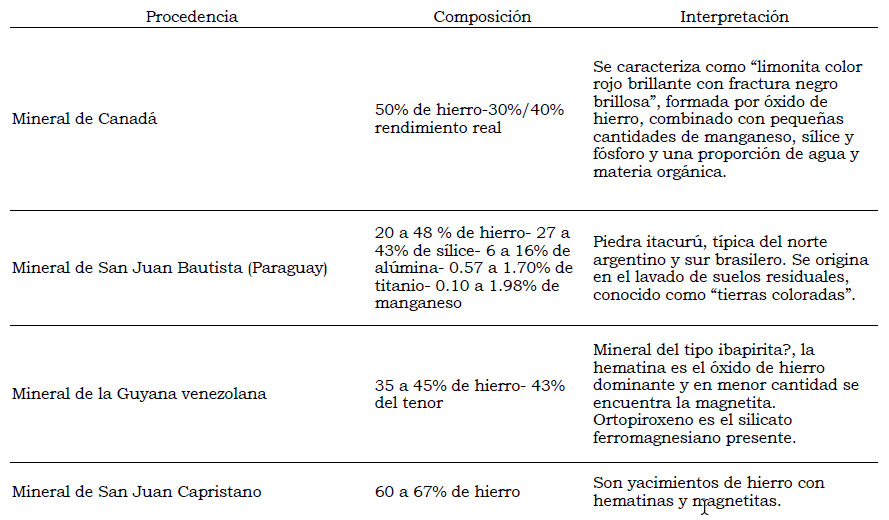

Para comprender los resultados que se desprendieron de los espectros EDS realizados sobre la muestra nº 1, se ha utilizado el estudio que efectuó Pifferetti (2012b) sobre la composición química de objetos metálicos de hierro provenientes de posibles centros de producción metalúrgica en Hispanoamérica, desarrollados en las colonias americanas (Tabla 3).

A partir de la diferenciación mineralógica (Pifferetti 2012b), se han detectado similitudes en la composición química entre la muestra nº 1 con la piedra itacurú utilizada en las misiones Jesuitas de San Juan Bautista (Paraguay) (Tabla 4).

En esta comparación no se han tenido en cuenta los valores porcentuales de carbono y oxígeno porque los mismos responden al proceso de fundición del mineral y varía dependiendo del tipo de horno y leña usada en la combustión. Se puede observar la similitud que existe entre ambas composiciones químicas, la presencia de manganeso, sílice y aluminio en la muestra, además de la baja proporción de hierro.

Con respecto a los resultados de la muestra nº 2, se pudo constatar que la tecnología aplicada sobre el elemento, correspondería tipológicamente, a la de un clavo cortado europeo, pero obtenido a partir de un acero esponjoso, implementando una técnica artesanal o de forja.

Recordemos que durante la manufactura de estos clavos, se martillaba el vástago para darle forma, por lo tanto la constatación del forjado sería adecuada. La particularidad en este elemento es que no correspondería el acero comúnmente utilizado para su fabricación, ya que el mismo es por lo general acero pudelado y no acero esponjoso.

Las observaciones longitudinales (Figura 7 -A y B-) dieron como resultado que tanto las estructuras como las inclusiones se presentan de forma irregular, pero en las microscopías transversales (Figura 7 -C y D-) se lograron caracterizar de forma concéntricas al eje del vástago. Esta forma estructural en las inclusiones indicaría que el clavo se fabricó a partir de forja manual.

Debido a ciertos interrogantes que surgieron con las observaciones microscópicas, se decidió realizar observaciones EDS en esta pieza. Se efectuaron seis espectros EDS genéricos en el núcleo del clavo, así como también en la corteza y en la inserción de la cabeza con el cuerpo (Figura 8, Tabla 5).

Los resultados presentados provienen de la inserción entre la cabeza y el vástago, por lo que se tuvo en cuenta el porcentaje del mineral que se utilizó en el proceso de soldadura entre ambas partes. Recordemos que en los clavos cortados europeos la cabeza se fabricaba aparte y se soldaba al cuerpo posteriormente.

De acuerdo con los resultados expuestos, se propone que morfológicamente el elemento presenta las características típicas de un clavo cortado europeo, pero el acero, la composición química y la manufactura aplicada para su fabricación no serían coincidentes con este tipo de clavos. Este tipo piezas se obtenían a partir del cortado, con máquinas industriales, de un chapón de acero pudelado, al que luego se le aplicaba la cabeza. Por tal motivo se podría postular que al elemento se lo intentó estandarizar morfológicamente (a partir de forja) con los clavos europeos, vigentes para éste período. Esto puede suponer que para fines del siglo XVIII y principio del siglo XIX, se tendió a economizar y aprovechar al máximo este tipo de materiales pero dentro de un sistema artesanal de trabajo.

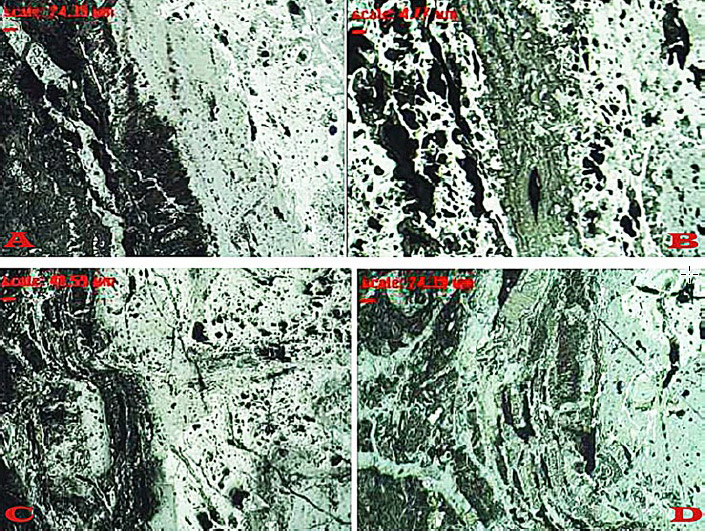

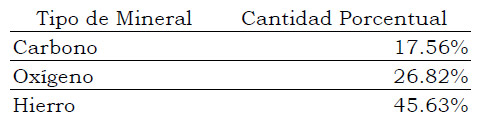

Por medio de las observaciones metalográficas con microscopías longitudinales (Figura 9 -A y B-) y transversales (Figura 9 -C y D-) realizadas sobre la muestra nº 3, se pudo determinar que, se trataba de un clavo con estructura ferrítica con bajo contenido en carbono. Se determinó el nivel de inclusiones según las normas ASTM E-112, se encontraron 2 tipos de inclusiones características: silicate type C3 y sulfite type A3.

No se observaron concentraciones de inclusiones ni en el centro, ni en sectores periféricos, por lo que la distribución es uniforme y están dispuestas de forma longitudinal al elemento. En las microscopías transversales, las inclusiones detectadas están orientadas en sentido longitudinal, lo que es una evidencia típica de un proceso de laminado a partir de un chapón. Por último, se comprobó que el tamaño del grano es irregular en toda la estructura, lo que corroboraría que se trataría de un acero tipo dulce.

Por lo que se concluyó que se trataría de un clavo obtenido a partir del corte sobre un chapón de acero, de alta calidad y que habría sido sometido a un proceso de afino (con un convertidor Bessemer), para quitarle las impurezas. Al hallarse todas las inclusiones orientadas en la misma dirección no quedarían dudas de que el clavo se fabricó en un solo proceso industrial, lo que avala que se trata de un clavo cortado norteamericano (Quiroga 2014).

La muestra nº 4 se trata de un clavo cortado norteamericano (morfológicamente), pero con evidencia de una tecnología rudimentaria que no corresponde al proceso productivo de dichos elementos. Gracias a las observaciones microscópicas longitudinales (Figura 10 -A y B-) y transversales, se infiere que se trataría de un clavo fabricado a partir de forja (seguramente catalana), donde se utilizó acero pudelado (de mejor calidad que el acero esponjoso) y con una técnica de trabajo que podría estar señalando alguna intencionalidad en conseguir la forma específica de este elemento durante su realización. En este caso, se analizó la punta del elemento (Figura 10 -C-) para poder observar las marcas de la cuña, lo que permitió identificar claramente las líneas irregulares de forja. Estas marcas sugerirían que se trataría de un proceso donde el manejo del acero fue mucho más delicado y artesanal.

A igual que en la muestra nº 2, aquí también se postula que se estandarizó al objeto con la producción vigente en Estados Unidos: quizás buscando la misma forma y la disposición de las fibras metálicas que generaban mayor fuerza en la fijación. Sin embargo, no se trataría de un clavo producido con acero dulce de alta calidad y cortado con máquinas industriales como eran los norteamericanos, sino que se utilizó un acero pudelado (obtenido en altos hornos con reducción directa) y fabricado a partir de forjas catalanas. Teniendo en cuenta la situación económica hacia fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX en el Virreinato del Río de la Plata, reflejada en el siguiente fragmento: “se carece de todo (…) y clavazón de todas clases, bien que de éstas se encuentra aunque a precios exorbitantes” (Mariluz Urquijo 1977: 16), bien estarían justificadas estas estrategias productivas para la fabricación y obtención de estos objetos tan preciados.

CONSIDERACIONES PARCIALES

A partir del desarrollo de la presente investigación se pudo constatar que los clavos forjados, cortados europeos y cortados norteamericanos, se distribuyeron entre todos los sectores excavados dentro y fuera de los templos jesuitas (tendiendo a una distribución más homogénea para el siglo XIX en relación a los siglos XVII y XVIII), por lo que su presenciaausencia no estaba relacionada con la posición social del difunto, sino con la disponibilidad del recurso. Lo analizado permitió discriminar que los entierros fechados para el siglo XIX registraban presencia de clavos, como parte del fardo mortuorio o en su inmediata relación contextual. Pero esto no ocurriría en los períodos anteriores, principalmente en las fosas datadas para el siglo XVII, donde era menos significativa la presencia de clavos forjados, quizás porque estos elementos estaban restringidos para la construcción de bienes inmuebles y no de ataúdes. Por tal motivo es de relevancia que las tumbas excavadas en el sector del Crucero entre los 230 cm y 220 cm de profundidad, realizadas dentro del templo del siglo XVII, contuvieran clavos forjados en los ataúdes. Esta situación, podría estar sugiriendo que se tratarían de individuos con alguna relevancia social, cuya posición económica les permitió acceder a estos elementos para su entierro.

Con respecto a los resultados microscópicos obtenidos en la muestra n° 1 (sigla n° 288; San Francisco- Sector del Crucero), se determinó que se trataba de un clavo de tipo forjado. Este elemento formaba parte del ataúd que contenía el entierro SFN N°10, el que fue realizado en el primer templo que ocupó la Orden Jesuita, entre los años 1608 y 1730. En el análisis a ojo desnudo se interpretó que el elemento provenía posiblemente desde Europa para el abastecimiento de la ciudad o bien había sido traído desde ése continente por los jesuitas para su propio suministro. Pero los resultados de los espectros EDS, permiten proponer que el mineral utilizado para fabricar el objeto fue la piedra itacurú, cuyas fuentes están en el noreste argentino, sur brasilero y en el Paraguay. Esto se reforzaría con el registro documental que indica que en las misiones de San Juan Bautista (Paraguay), los jesuitas utilizaban este mineral para manufacturar pequeños utensilios o clavos para la construcción de viviendas. Si bien existen autores que postularon (a modo hipotético) un intercambio inter-misional jesuita de bienes metálicos (Pifferetti 2012b), no se tenían registros precisos sobre un objeto con estas características químicas. Los resultados de los componentes químicos del clavo fortalecen las hipótesis planteadas sobre estos intercambios inter-misionales de bienes de uso. Esto nos lleva a confirmar que el clavo en cuestión fue producido con acero americano, de la zona de San Juan Bautista del Paraguay y traído hasta Mendoza durante el siglo XVII.

Un caso parecido al mencionado es el de la muestra n° 2 (clavo cortado europeo; sigla n° 33; San Francisco- sector del crucero), en donde el análisis químico dio como resultante un bajo contenido en hierro, similar al que contienen las piedras itacurú del noreste argentino y sur brasilero.

Por lo tanto, es probable que estos elementos no hayan provenido de Europa. La explicación a esta situación puede estar relacionada con las altas tasas que se pagaban por los fletes y la capacidad productiva de la Compañía, lo que hace pensar en un aprovisionamiento de productos que se manufacturaban en América, pero estandarizando su producción a la forma de los clavos europeos. Una cuestión similar a esta, fue la muestra n° 4 (sigla n° 227; San Francisco- Sector del Pilastra NO); se trataría de un clavo cortado norteamericano (morfológicamente), pero en donde se aplicó una tecnología no coincidente con el proceso de fabricación de este tipo de clavos. No se trataría de un clavo producido con acero dulce de alta calidad y cortado con máquinas industriales como se producían los clavos norteamericanos, sino que se utilizó un acero pudelado (obtenido en altos hornos con reducción directa) y fabricado a partir de forjas catalanas. En este caso también se postula que se estandarizó al objeto con la producción vigente en Estados Unidos, con lo que probablemente se buscaba la misma forma y la disposición de las fibras metálicas para generar mayor fuerza en la fijación.

Como puede observarse, entre los jesuitas de Mendoza, el temprano abastecimiento de objetos de acero parece haber estado vinculado con su traslado desde sectores lejanos ocupados por otras misiones religiosas. Sin embargo, en tiempos más tardíos su provisión se resolvió por medio de la producción artesanal local, pero amoldando las piezas a diseños y formas presentes en clavos extranjeros. Esto indicaría que el valor de uso de estos bienes fue alto y por tal motivo se implementaban diferentes estrategias para obtenerlos.

NOTAS

1. La herramienta Dremel parte de una idea básica: un motor al que se le conectan diferentes accesorios y se regula a diferentes tipos velocidades, lo que permite pulir, cortar y limpiar.

2. El desoxidante fosfatizante, es un producto elaborado en base a sales y ácidos que eliminan el óxido y dan una protección temporaria. Se lo aplica con pincel o trapo limpio y se lo deja actuar 15 a 20 minutos, luego se lo enjuaga con abundante agua caliente.

3. En este sentido se consideró el análisis del grupo tipológico I que incluyen a los elementos de clavazón.

4. Acero esponja, es un producto que se obtiene sin alcanzar el estado líquido, y por reducción directa del mineral. Su contenido de carbono es muy bajo y se caracteriza por su gran porosidad y contenido de escoria (Bernau: 1958: 183).

5. El convertidor, es un horno giratorio en forma de retorta, de cuello ancho donde se lleva a cabo el procedimiento. El mismo consiste en retirar las impurezas mediante la oxidación (que permite mantener a altas temperaturas la masa de hierro, manteniéndola fundida), producida por el insuflado de aire en el hierro fundido. Este horno sirvió para establecer la fabricación en serie de aceros estandarizados y de buena calidad (Bernau 1958).

6. “El Acero pudelado fue un material muy utilizado desde fines de 1700 hasta comienzos del siglo XX en la construcción de estructuras metálicas, en general. El mismo consiste en un metal heterogéneo, impuro, obtenido en hornos de pudelar en estado pastoso por descarburación de la fundición y que en el interior de su masa metálica contenía gran cantidad de pequeñas partículas de escorias (inclusiones no metálicas). Para su utilización, el material era previamente laminado presentando mayor resistencia a la tracción y mayor ductilidad en el sentido longitudinal de laminación que en el transversal” (Picasso et al. 2000: 898).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abal, C. 1998. Excavaciones Arqueológicas en San Francisco. Primera temporada. Schávelzon, D. (coord.), Las Ruinas de San Francisco (ex Jesuitas). Arqueología e Historia. pp. 67-102. Municipalidad de Mendoza. Mendoza. Argentina.

Bárcena, J. R. y D. Schávelzon 1990. El Cabildo de Mendoza, arqueología e historia para su recuperación. Municipalidad de Mendoza. Inca, Mendoza. Argentina.

Berducou, M. 1990. La Conservation en Archéologie. Ed. Masson. París.

Bernau, R. 1958. Elementos de Metalografía y de Acero al Carbono. Ed. Andrés Bello. Chile.

Brachetta M, B. Bragoni, V. Mellado y O, Pelagatti 2011. Te contamos una historia de Mendoza (de la conquista a nuestros días). EDIUNC. Mendoza.

Chiavazza, H. 2005. Los Templos coloniales como estructuras funerarias. Arqueología en la Iglesia jesuita de Mendoza. British Archaeological Reports S1388. Inglaterra.

2008. Bases teóricas para el análisis arqueológico de la espacialidad religiosa y los procesos de transformación cultural en la Ciudad de Mendoza durante la Colonia. Revista de Arqueología Americana 25: 225:244.

2010. Procesos Sociales y ambientales en el sector urbano de Mendoza entre los siglos XV-XVIII: arqueología urbana e historia ambiental. Revista Comechingonia (2) 4: 227-253.

Chiavazza, H. y M. Quiroga 2001. Criterios para el Análisis de Metales Arqueológicos Históricos para Mendoza. Serie Manuscritos del CIRSF. Mendoza (ms).

Coria, L. 1988. Evolución económica de Mendoza en la época colonial. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas. Mendoza. Argentina.

Cueto, O., J. Comadrán Ruíz, V. Ceverino de Rodríguez, a,Romano y C. Marigliano. 1991. La Ciudad de Mendoza: su historia a través de cinco temas. Fundación de Boston. Buenos Aires.

Guliáev, A. 1990. Metalografía. Mir. Moscú.

Lorusso, H., H, Svoboda y H, De Rosa 2004. Estudio Arqueometalúrgico de clavos pertenecientes a embarcaciones balleneras halladas en la Antartida Argentina. Jornadas SAM/CONAMET pp. 1103-1106. Río Negro.

Mariluz Urquijo, M. 1977. Noticias del correo Mercantil de España y sus Indias sobre la vida económica del Virreinato del Río de la Plata. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires.

Picasso A., R. Romero y A. Cuniberti 2000. Identificación y Caracterización de un acero y una fundición utilizados en la construcción de puentes ferroviarios a fines del siglo pasado. IV Coloquio Latinoamericano de Fractura y Fatiga, Jornadas SAM. pp. 893-899. Neuquén.

Pifferetti A.A. 2012a. Metales y Tecnologías. Lo que nos dicen los metales. Revista Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana. Centro de Estudios de Arqueología Histórica (1) 1: 25-34.

2012b. La Producción de hierro en América Colonial y su posible diferenciación del hierro europeo. Actas del V Congreso Nacional del Arqueología Histórica, tomo I, pp: 295-321. Buenos Aires.

Ponte, R. 1987. Mendoza Aquella Ciudad de Barro. Historia de una ciudad andina, desde el siglo XVI hasta nuestros días. Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Mendoza.

Quiroga, M. 2014 Estudios Arqueométricos del Registro de clavos procedentes de contextos funerarios de Las Ruinas de San Francisco (Mendoza). Tesis de Licenciatura en Historia (con Orientación en Arqueología), Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. Mendoza. Argentina. Ms.

Schávelzon, D. 1991. Arqueología histórica de Buenos Aires: La Cultura Material Porteña de los siglos XVIII y XIX. Corregidor. Buenos Aires. Argentina.

2008. Historia de un terremoto: Mendoza, 1861. Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco. Área Fundacional. Municipalidad de Mendoza. Mendoza. Argentina.

Zuluaga, R. 1964. El Cabildo de la Ciudad de Mendoza, su primer medio siglo de existencia. Facultad de Filosofía y Letras, U.N.C. Instituto de Historia, Mendoza.