EL ALBARRADÓN DE ECATEPEC: ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS, DE UN CASO PARADIGMÁTICO DE LA ARQUEOLÓGIA DE SALVAMENTO, EN EL ÁREA URBANA DE LA CUENCA DE MÉXICO

THE “ALBARRADÓN DE ECATEPEC”: INVESTIGATION STRATEGIES AND RESULTS OF A PARADIGMATIC CASE OF RESCUE ARCHAEOLOGY IN THE URBAN AREA OF THE BASIN OF MEXICO

EL ALBARRADÓN DE ECATEPEC: ESTRATÉGIAS DE PESQUISA E RESULTADOS, DE UM CASO PARADIGMÁTICO DE ARQUEOLOGIA DE SALVAMENTO, NA ZONA URBANA DA BACIA DO MÉXICO

En este trabajo, se exponen los resultados de las excavaciones de salvamento arqueológico, efectuadas durante varias temporadas en el antiguo dique-calzada conocido como: Albarradón de Ecatepec (García 2015). Bajo los auspicios del Instituto Nacional de Antropología (INAH), se han realizado los trabajos de investigación, que nos han proporcionado una gran cantidad de datos arqueológicos, y que aunados a las investigaciones de documentos históricos, nos han permitido determinar su antigüedad, su sistema constructivo, formas arquitectónicas y materiales a lo largo de sus 4030 m de extensión. Asimismo, las excavaciones permitieron un análisis de los deterioros del paramento expuesto, con lo que se pudo llevar a cabo su primer gran trabajo de restauración y consolidación integral.

In this work, the results of the excavations of archaeological salvage are exposed, made during several seasons in the antique dam-carriageway known as: “Albarradón de Ecatepec” (García 2015). Under the auspices of the National Institute of Anthropology (INAH), the research assignments have been made, which have proportionated a vast amount of archaeological data, which coupled to the researches on historic documents, have let us determine its antiquity, its constructive system, architectonic forms and material throughout its 4030 of extension. Likewise, the excavations allowed an analysis of the deterioration of the exposed ornament, so that the first great restauration and integral consolidation work could be done.

Neste trabalho, apresentamos os resultados das escavações de salvamento arqueológico efetuadas durante várias temporadas no antigo dique-avenida conhecido como: Albarradón de Ecatepec (García 2015). Os trabalhos de pesquisa, realizados sob os auspícios do Instituto Nacional de Antropologia (INAH), tem proporcionado uma grande quantidade de dados arqueológicos que, aunados às pesquisas em documentos históricos, nos tem permitido determinar a sua antiguidade, seu sistema construtivo, formas arquitetônicas e materiais ao longo dos seus 4030 m de extensão. Também, as escavações feitas permitiram uma análise das deteriorações do paramento exposto, com o qual foi possível realizar seu primeiro grande trabalho de restauração e consolidação integral.

INTRODUCCIÓN

La nueva Ciudad de México, fundada en el mismo lugar donde antes estuvo Tenochtitlan la capital imperial azteca, sufrió durante el periodo colonial constantes inundaciones, pues el sistema de diques que protegían a la capital prehispánica había sido destruido después de la conquista. Fue a partir del siglo XVI, que el habitante español edificó nuevos sistemas de diques con el objetivo de proteger a la ciudad de las inundaciones. Aquí presentamos la historia de uno de ellos: El Albarradón de Ecatepec.

UBICACIÓN

El Albarradón de Ecatepec, iniciaba en el lado norte de la Casa del Real Desagüe también conocida en la antigüedad como Casa de los Virreyes (Suárez 2011)1 y terminaba en el punto conocido como Venta de Carpio. En la actualidad se ubica en el punto donde termina la Vía Morelos e inicia la Avenida Nacional (antigua carretera Federal MéxicoPachuca), en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

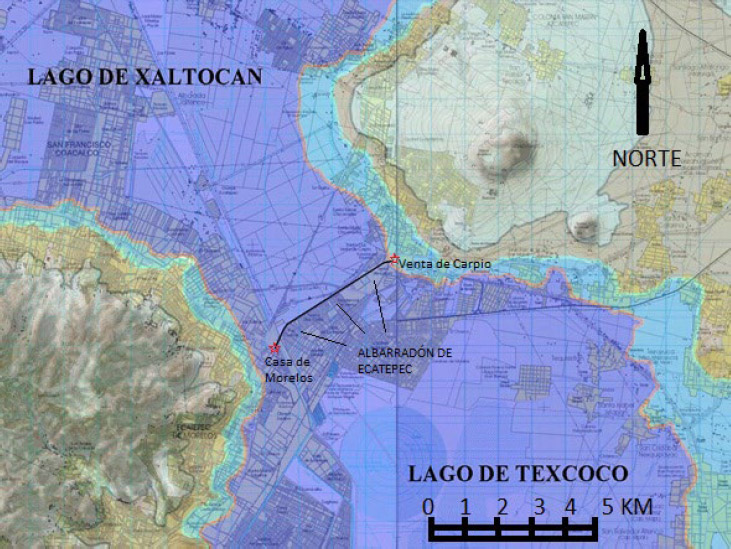

Según diversos registros durante la etapa colonial - inicios del siglo XVII- el Albarradón de Ecatepec formó parte del camino real de México a Pachuca (Suárez y Sánchez 2015). En la Figura 1 presentamos un modelo restituido digitalmente de las condiciones paleoecológicas de Cuenca de México. El área central más oscura corresponde al área lacustre. Una línea negra indica el lugar exacto donde se ubicaba el Albarradón de Ecatepec. En el extremo de la izquierda (lado sur) se encontraba el inicio del camino justo en la Casa del Real Desagüe (Actualmente casa de Morelos) y el dique terminaba en el lado norte en el lugar llamado Venta de Carpio (actualmente con el mismo nombre).

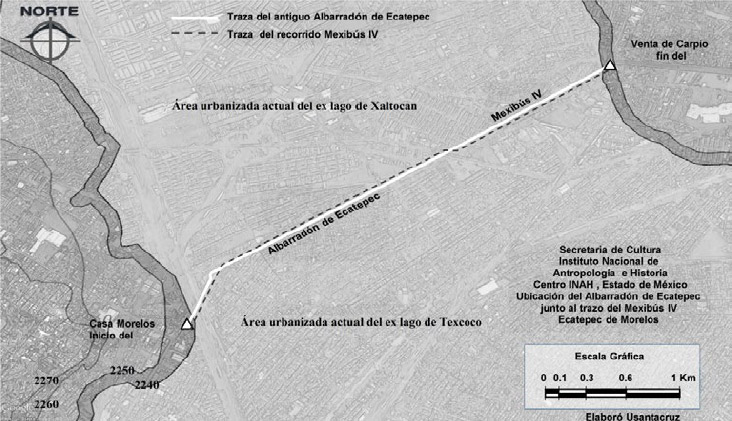

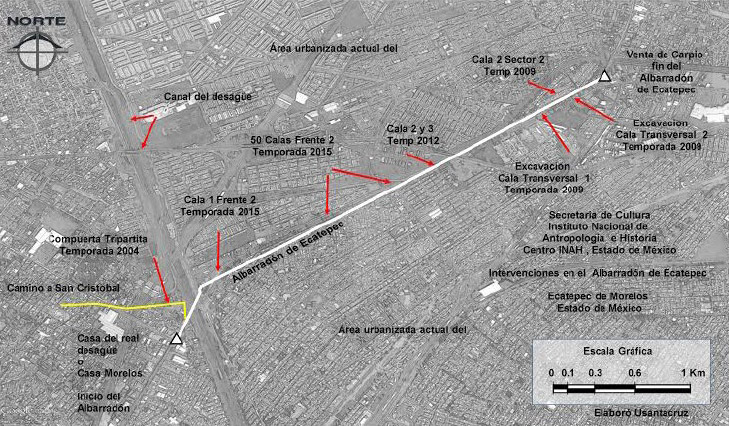

Ahora bien, en la Figura 2 presento una fotografía satelital reciente, donde se observa la situación actual del Albarradón de Ecatepec. Se puede apreciar que a diferencia de la Figura 1, los lagos desaparecieron y en su lugar se encuentra una gran área urbanizada. En la actualidad el Albarradón de Ecatepec, yace enterrado bajo la carretera México-Pachuca y en ese tramo se denomina Avenida Nacional (en la foto corresponde a la línea clara).

Salvamento arqueológico en el área metropolitana de la Ciudad de México.

La expansión urbana de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye tanto a la Ciudad de México como a los municipios adyacentes del Estado de México, ha provocado que la mayoría de las localidades arqueológicas prehispánicas y coloniales, estén siendo afectadas en una u otra forma por diversas obras de infraestructura tales como; autopistas, calles, acueductos, escuelas, hospitales, áreas habitacionales, etcétera. En el caso que nos ocupa, se han realizado salvamentos arqueológicos previos a diversas obras de construcción para nuevas vialidades y sistemas de transporte masivo que incluyen a las líneas I y IV del Sistema Mexibús (metrobús), y al Circuito Exterior Mexiquense. La mayoría de estas obras públicas, se han realizado en el municipio de Ecatepec de Morelos muy cercanamente a una zona protegida de monumentos históricos, que se conoce como “Albarradón de Ecatepec”. De acuerdo con la protección legal que establece la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, en todos los casos se han implementado proyectos de investigación previos a las construcciones, con la finalidad de proteger los monumentos arqueológicos e históricos. Las investigaciones en cuestión, se han realizado durante diferentes temporadas entre 2009 y 2015. Para estar en condiciones de conocer la historia del Albarradón de Ecatepec, mencionaré el origen de las construcciones que se relaciona con el antiguo entorno lacustre y con el tema de las inundaciones en la Ciudad de México, desde la época prehispánica y a lo largo del periodo colonial, pues el equilibrio que existía en tiempos indígenas se rompió al destruirse los sistemas de diques que protegían a Tenochtitlan de las inundaciones. Por esa razón, durante el siglo XVII, se construyó El Albarradón de Ecatepec, con el objetivo de represar las aguas de los lagos septentrionales de la Cuenca de México y así evitar que la Ciudad de México se inundara en épocas de lluvias intensas.

Tenochtitlan una ciudad en medio del lago

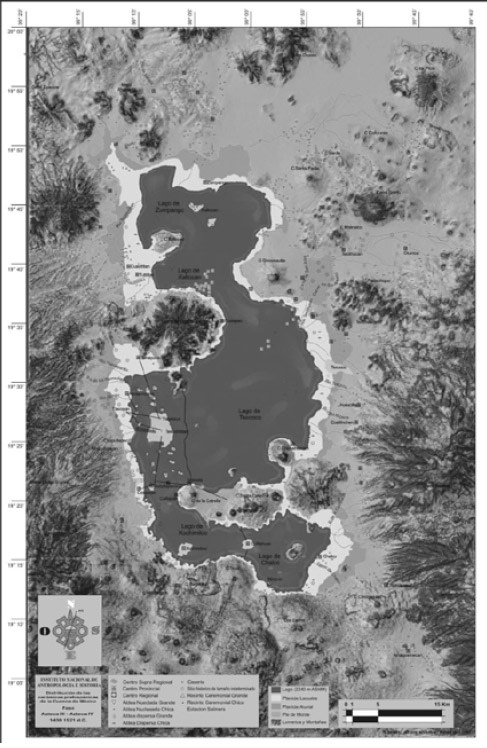

Durante los primeros cien años de vida de Tenochtitlan, (1325-1425 d.C.) los mexicas habían permanecido como vasallos de los tepanecas de Azcapotzalco, y la isla había crecido muy poco, aunque la población fue en constante aumento. Existen pruebas históricas y arqueológicas, de que los mexicas, fueron expandiendo la isla original por con la construcción de chinampas, que se incorporaban como tierra firme a la isla original, con lo que se logró que el asentamiento en medio del lago fuera creciendo. En 1430 los mexicas conquistaron a los tepanecas, lo que tuvo como consecuencia que, éstos, se convirtieran en los amos de la región lacustre, y que dispusieran de mano de obra ilimitada (Castillo 1972). Se inicia así un segundo periodo de expansión y consolidación social, política y económica (1430-1521 d.C.) y en este caso, el islote de Tenochtitlan, se convirtió en un verdadero centro urbano, pues experimentó un crecimiento constante a expensas del área lacustre. Debido al crecimiento de la isla, y al problema de la comunicación con tierra firme, los mexicas construyeron varias calzadas2 que se observan en la Figura 3. En esta figura podemos observar que la primera calzada, se construyó entre Tenochtitlan y Tlacopan después de la guerra contra los tepanecas (Barrera e Islas 2013). La segunda calzada (Figura 3), conocida como Calzada de Iztapalapa, se construyó por la necesidad de crear un corredor con la zona chinampera del sur de Tenochtitlan y fue realizada a mediados del siglo XV3. La tercera gran calzada llamada del Tepeyac (Figura 3), se construyó para comunicar a Tenochtitlan con tierra firme por la parte norte de la isla, aunque su fecha de construcción no ha sido determinada. Estas calzadas, fundadas todas sobre la superficie lacustre, se convirtieron en un sistema de calzadas-diques, y no sólo tuvieron la función de servir de paso de gente y productos, sino que se ha propuesto, que también se convirtieron en represas para la regulación de los niveles lacustres (Palerm 1973; Carballal y Flores 1989; Fernández 1990). Además de las calzadas existieron otras obras que por su ubicación y magnitud, formaron parte del sistema hidráulico, tal es el caso del acueducto de Chapultepec que surtía de agua a Tenochtitlan, y que sabemos fue construido por Nezahualcóyotl en el año de 1466 (Díaz del Castillo 1979).

Primera inundación de Tenochtitlan

La ubicación de Tenochtitlan en el centro del sistema lacustre, tuvo como consecuencia que la ciudad sufriera inundaciones periódicas y existe evidencia de que el nivel de Tenochtitlan, fue aumentado para remediar ese problema (Barrera e Islas 2013). La primera gran inundación de la que se tiene registro histórico, en Tenochtitlan ocurrió en 1442 durante el reinado de Moctezuma, la cual fue tan desastrosa que el monarca, pidió consejo al rey de Texcoco, Nezahualcóyotl, quién sugirió que “se construyera un inmensa albarrada que partiendo de Atzacoalco, llegara hasta Iztapalapa” (Clavijero 1982:108). Este dique has sido conocido como: Albarradón de Nezahualcóyotl (Figura 3), el cual tuvo una longitud de tres leguas (17.1 km) y fue construido de tierra y piedras con un ancho de 8 varas (6.5 m aproximadamente), con estacas en ambos extremos, las cuales iban clavadas dentro del agua, para evitar la erosión por el fuerte oleaje (ibíd.). Según Gurría (1978) esta grandiosa obra de ingeniería, tenía compuertas para regular la entrada y salida de las aguas y permitir el paso de canoas. El Albarradón de Nezahualcóyotl, alteró por completo la forma del lago y su dinámica, lo que aunado a las calzadas-diques que unían la isla con tierra firme, contribuyó a salvaguardar a la Isla de Tenochtitlan de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales.

El Albarradón de Nezahualcóyotl fue la obra más importante para evitar las inundaciones en Tenochtitlan, pero 1521 durante la conquista Hernán Cortés lo mandó destruir para permitir el paso de los bergantines que atacaron Tenochtitlan (Ibid.).4 En la figura 4 se puede apreciar la construcción de un Albarradón en las inmediaciones de Ecatepec, puede notarse que solo se trata de una barrera de tierra y piedras y que por lo bajo del agua no necesitaba mayor estructura.

Inundaciones en época colonial

Después de la conquista, Hernán Cortés decidió que la nueva ciudad de México se asentara sobre el antigua ciudad de Tenochtitlan5. Cabe mencionar que los españoles, desconocían cómo funcionaba la ciudad en un medio lacustre y nunca entendieron como se debería convivir con un medio acuoso sobre el cual se fundaba la ciudad de México (García Sánchez 1993).

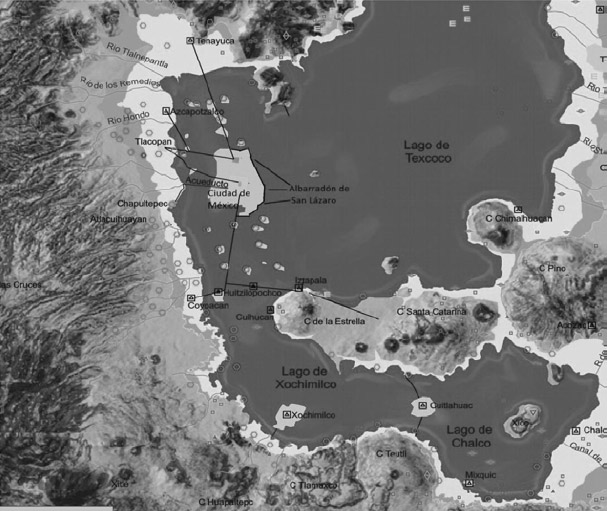

En las primeras décadas después de la conquista, no hubo problemas de inundaciones en la Ciudad de México, hasta que en 1553, mencionan que: “llovió el año pasado de mil quinientos cincuenta y cinco tanto que creció la laguna que está junto a esta ciudad (de México), de manera que si duraran las aguas ocho y diez días más, la mayor parte de la Ciudad se anegara” (Cepeda y Carrillo 1976:45-46). Según Gurría (1978) el Virrey Velasco, ordenó la construcción del Albarradón llamado de San Lázaro (Figura 5), el cual:

“iniciaría en el arranque de la calzada de Guadalupe y terminaría en el arranque de la calzada de San Antonio o Iztapalapa, formando un semicírculo que abrazaba a la población por el rumbo de San Lázaro (oriente de la Ciudad de México), pasando frente a las Atarazanas…y vino a llenar la función que del Albarradón de Nezahualcóyotl6 que empezó a destruirse durante el sitio de la ciudad en 1521” (Gurría 1978:41-42).

De este albarradón, González Aparicio (1988) menciona que basándose en un informante indio del siglo XVI, este albarradón ya existía cuando fue la conquista y que quizás el Virrey Velasco sólo lo renovó. Este mismo autor señala que ese albarradón formaba parte de un primer sistema de retención de aguas, integrado por el propio albarradón y las calzadas de Tepeyácac e Ixtapalapa y asimismo (ibíd.) menciona otros Albarradones como el de Mexicaltzingo, Ixtapalapa, Cuitláhuac, Xochimilco, que constituían toda una red hidráulica para la regulación de los niveles lacustres entre cuyas funciones estaba el de evitar inundaciones. Todas estas propuestas no tienen apoyo fáctico, pues nunca se ha realizado ningún estudio, para determinar los niveles, lacustres, altura de los diques, capacidad de los embalses etcétera, por lo que estas ideas mientras no se contrasten son solo eso; propuestas de investigación.

Segunda Inundación durante el periodo colonial

En el año 1580 las torrenciales lluvias, inundaron todos los pueblos ribereños y la Ciudad de México. El virrey Martín Enríquez de Almanza, ordenó que se hicieran:

“reparos7 que por los autos consta se hicieron fueron en suma fortificar Albarradas, levantar calzadas y desarenar ríos. Y para lo preservativo, el Virrey mandó se buscase desagüe general y salió a ello el Licenciado Obregón, corregidor de esta ciudad con Claudio de Arciniega y otros maestros. Hiciéronse algunas medidas , desde el Molino de Ontiveros, siguiéndose el discurso a salir por el pueblo de Huehuetoca, a parar a Nochistongo y el Río Tula…Y los dichos maestros declararon hallarse posibilidad para desagüe por aquella parte, y no consta se pusiese en ejecución, ni haberse hecho otra diligencia” (Cepeda y Carrillo 1976:47).

Tercera inundación durante el periodo colonial

La ciudad de México permaneció sin inundarse hasta el año de 1604 en que gobernando la Nueva España el Marqués de Montesclaros, “sobrevino otra inundación tan grande que estuvo esta ciudad (de México) a riesgo de anegarse, acudió el señor Virrey, haciendo obras y reparos de mucha consideración como fueron levantar calzadas, reparar albarradas, y poner compuertas en partes convenientes, para que según corriesen los vientos y hubiese necesidad cerrándolas y abriéndolas advertidamente entrases y saliesen las aguas” (ibid.:1976:47) (Véase la cita 8). Asimismo Torquemada (1969) menciona refiriéndose a la misma inundación que:

“Este año de mil seiscientos cuatro, llovió tanto por el mes de agosto, que se hinchó la laguna de México , con todas sus llanadas, que cubrieron sus aguas casi todo el suelo de la Ciudad, que se pasaban en canoas, y yo pasé la que llaman de San Juan de esta manera…y como duró la rebalsada agua más de un año, fuéronse remojando los cimientos débiles de algunas casas y se caieron (cayeron), muchas se desampararon y todas las calles que se llenaron de agua tuvieron necesidad de levantarles los suelos. Pasábase aquellos días por pasadizos de madera y parecía día del juicio, según el tropel de gente que en esto andaba. Tratose del reparo y el primero con que se encontró, fue reparar la albarrada antigua (De San Lázaro) que don Luis de Velasco había antes hecho en la inundación dicha (1553) porque ya estaba muy despostillada y todos los que querían llevaban de ella piedras y tierra y no la estimaban en nada. Hízose así y cercose la ciudad de un Albarradón de piedras grueso y estacado. A esta obra acudieron los indios de la comarca, con todos los de esta ciudad. Tratose también de reparar las calzadas, para lo cual ordenó el marqués, que viniesen indios de la providencia, 20 leguas apartadas de esta corte; porque para lo que había que hacer, era poca la de la comarca y temíanse las aguas futuras. Comenzose ésta que se llama de Guadalupe y por tener mucho que hacer, fue necesario mucho golpe de peones…y para la de San Christoval al padre Fray Jerónimo de Zárate, que era guardián del convento de Cuauhnáhuac , doce leguas de esta ciudad…la de San Christoval fue mucho maior y más prolija obra y a los que la miran, no creen poderse hacer con poder humano por parecer imposible, que aún toda la gente de la Nueva España, si se juntara, no era poderosa acabarla, quanto y más a su trabajo vino. Finalmente después de acabadas entrambas cobraron nombre de obras romanas y el Marqués de hombre determinado y de gran pecho porque como nunca hasta entonces, se habían sacado en nuestros tiempos indios de tan lejos de sus casas” (Torquemada 1969:728)

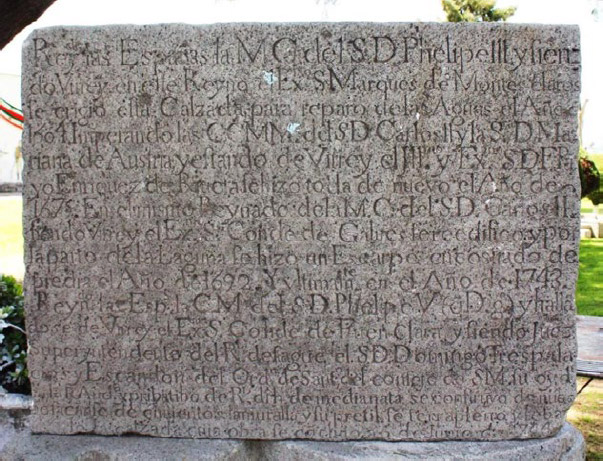

Esto significa que el Albarradón de Ecatepec, se mandó construir -en el mencionado año de 1604- como parte de las obras encaminadas a evitar inundaciones en la Ciudad de México. Para corroborar la información anterior sobre la antigüedad de la construcción del Albarradón de Ecatepec, es necesario presentar una lápida que se encuentra actualmente en la Casa de Morelos (Antigua Casa del Real Desagüe o Casa de los Virreyes) la cual tiene una inscripción que no deja lugar a dudas sobre la construcción del Albarradón y cuya imagen presentamos aquí. La inscripción dice lo siguiente: “Rey de España la MC del S.D. Phelipe III y Siendo Virrey en este Reyno el Ex S Marques de Montes claros Se erigió esta Calzada para reparo (contención) de las aguas el Año de 1604…” (ver Figura 6)8

Ya se anotó arriba que Fray Juan de Torquemada en su obra Monarquía Indiana menciona que el año de construcción del Albarradón de Ecatepec, fue en 1604 y dentro de las informaciones sobre este asunto está la que proporcionaron Cepeda y Carrillo (1976), en la cual se encuentra la misma información y a la letra se menciona que:

“y para reparo de este incurso que se espera este año, afirman personas que lo entienden, que bastará las Albarradas, que vuestro Virrey va haciendo con mucha fuerza y presteza, cercando con ellas la ciudad. Y así mismo las calzadas que por su mandado se van reparando y alzando en el camino de Nuestra Señora de Guadalupe y San Cristóbal, las cuales puestas en la altura que los geómetras dicen, resistirán de manera que las aguas corrientes que ahora se trata de impedir del Rio Cuautitlán y las demás corrientes, hagan reflujo y se extiendan en las grandes llanadas que por aquellos campos hay. De suerte que en el tiempo de las aguas venideras no hagan daño considerable a esta Ciudad y que a esto ayudará mucho lo que nuestro Virrey tiene ordenado…” (Cepeda y Carrillo 1976:56)

Y más adelante dicen los mismos autores:

“para el año de 1605 en el pueblo de Tultitlan a quince del mes de Enero de mil seiscientos cinco años. Los señores Virrey y Oidores habiendo visto los autos , diligencias y pareceres en esta causa presentados en razón del desagüe de la Laguna de México, que se pretende hacer…que por ahora no se trate de hacer el dicho desagüe, sino que se continúen las dichas diligencias y remedios que por mandado del Virrey se van haciendo, como son el de acabar la albarrada se va haciendo en San Cristóbal, con que se estorban las corrientes del Rio Cuautitlán y vertientes de todas las sierras de aquella parte, que no vengan a entrar en la Laguna de México” (ibid.:57).

El virrey Conde de Montesclaros, consideró que las medidas entre las que se encontraban la construcción de mas diques, sólo desplazaban el problema y resolvió proponer que se hiciera el desagüe perpetuo y general, cosa que como ya vimos había sido propuesta por Francisco Gudiel y Claudio Arciniega en 1555 y 1580 (Gurría 1978). El virrey Montesclaros determinó un auto “por medio del cual se proponía se verificara una vista de ojos, a la que asistiría el propio virrey” (ibid.:71), de esta forma reunió a una comitiva que tenía por objetivo determinar con precisión medidas definitivas al problema, para lo cual realizaron la inspección de campo, la cual se llevó a cabo, sin embargo el costo y las necesidades de dicha obra fueron desestimadas por el licenciado Espinoza de la Plaza, fiscal del estado español, quién dijo “que por todo lo visto, oído y observado se le ofrecían grandes dificultades, de que podían resultar daños e inconvenientes notables contra el servicio de su majestad y perjuicio irreparable al reino, quedando el fin del desagüe incierto” (ibid.:73). Nuevamente el monto de la obra impidió su realización.

Cuarta inundación durante el periodo colonial

En el año de 1607 y no obstante el Albarradón de Ecatepec, la Ciudad de México se volvió a inundar, siendo virrey el señor Don Luis de Velasco, quién ordenó realizar obras definitivas para evitar las inundaciones, para lo cual instaló una comisión compuesta por los oidores Pedro de Otalora y Diego Núñez Morquecho y por el fiscal del rey Juan Quesada de Figueroa quienes evaluaron varias propuestas, quedando la de Enrico Martínez el cosmógrafo real como la más factible (Gurría 1978). Después de hacer las diligencias financieras necesarias para la obra, el virrey Velasco inauguró los trabajos de excavación el 29 de noviembre de 1607, concluyéndose el 14 de mayo de 1608 (Santiago 2002). De esta forma el agua del Lago de Zumpango, fue enviada, corriendo ahora por un nuevo canal de Citlaltepec a Huehuetoca hacia el río Tula que iba hacia el Golfo, por opinión de Enrico Martínez, y para evitar otras inundaciones, sería necesario desecar los lagos del sur de la Cuenca de México que incluían los de Texcoco, el de Xochimilco y Chalco. Enrico Martínez tenía muchos enemigos en la corte novohispana, los cuales no cejaron en sus intentos para detener la obras por su elevado costo. Unos años después el virrey Diego de Mendoza y Pimentel, enterado del problema y con la intención de probar las ideas sobre la hidráulica de los lagos, mandó suspender los trabajos de construcción del canal que iba hacia el Lago de Texcoco, el canal fue obstruido y se ordenó desviar el caudal del río Cuautitlán hacia el Lago de Zumpango supuestamente con la finalidad de conocer su verdadero volumen, el cual al colmarse se derramó sobre el lago de Texcoco, inundando algunos barrios de la Ciudad de México (ibid.).

Quinta inundación durante el periodo colonial

Para el año 1629, la ciudad de México (Figura 7) sufrió la peor inundación de su historia quedando la zona urbana anegada durante seis años. Este desastre se debió a ciertos factores como que; los canales de los ríos del norte se habían tapado, las aguas del río Cuautitlán habían sido desviadas hacia el Lago de Zumpango, y la principal causa, fue la lluvia torrencial, que cayó por espacio de treinta y seis hora. Esta inundación se ha considerado la peor, pues además de los daños en la ciudad, tuvo otras consecuencias, como muertes masivas, por el hambre y la peste, con lo cual quedó casi abandonada hacia 1630. En estos años, se discutió si era menester cambiarla de sitio, por todas las calamidades que había pasado por las inundaciones (Gurría 1978).

Hacia 1637 y siendo virrey de Nueva España el Marqués de Cadereyta, se tomó la determinación final de realizar el desagüe del sistema de lagos, excavándose un canal durante los siglos XVIII y XIX que atravesó la parte poniente de la Cuenca de México y que estaba a la misma altura del lago de Texcoco. Esta obra fue concluida casi doscientos años después de iniciada, desecándose finalmente el sistema milenario de los lagos de la Cuenca de México. Es necesario decir que no obstante esta obra, la ciudad de México todavía sufrió severas inundaciones en el siglo XX y aún en la actualidad.

Algunas menciones sobre datos históricos del Albarradón de Ecatepec

El historiador Rubén Santiago, menciona en un trabajo de tesis, que el Albarradón de Ecatepec fue una obra que existía desde tiempos prehispánicos y que:

“Para evitar el paso del agua de los lagos de Zumpango, Xaltocan y San Cristóbal hacia el lago de Texcoco, desde época prehispánica se construyó la calzada de San Cristóbal Ecatepec, misma que durante la colonia fue utilizada por los españoles como dique y a la vez como vía de comunicación para los viajeros que venían a la ciudad de México procedentes de Pachuca, Veracruz y de pueblos cercanos a Ecatepec” (Rubén Santiago 2002:38).

En este caso mi intención al citar a este último autor, es dejar claro que no existe ningún tipo de evidencia histórica o arqueológica que apoye la idea de un Albarradón prehispánico en Ecatepec y la idea es centrarnos en la evidencia actual para poder evaluar la propuesta de un Albarradón Prehispánico, que han causado mucha confusión no sólo en el mundo académico, sino en el público en general.

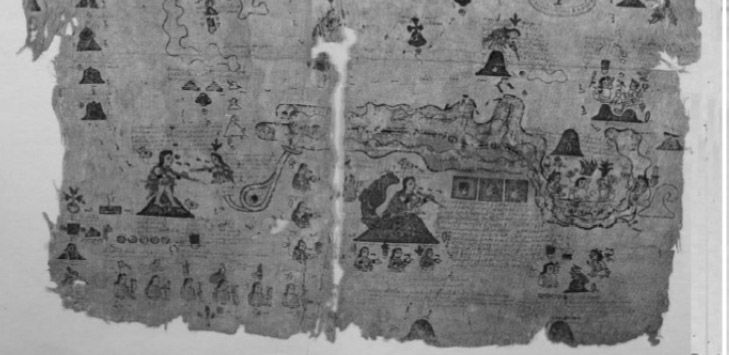

Santiago (ibíd.) cita al Códice Xólotl (Dibble 1980), en el cual según su interpretación, está dibujado el estrecho entre Ecatepec y Chiconautla (el cual reproducimos aquí como Figura 8) y en el espacio para cruzar la laguna entre ambos lugares se encuentra dibujada una canoa, por lo cual Santiago (2002) se inclina a pensar que la calzadadique fue una obra hidráulica construida durante el periodo prehispánico (aunque para ello carece de toda evidencia).

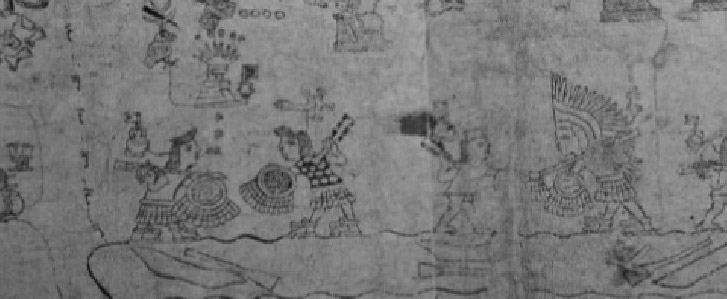

No obstante lo propuesto por Santiago (ibid.) es necesario afirmar que en la Lámina VII (Figura 9) del mismo Códice Xólotl (la misma fuente a la que hace mención Santiago) se presenta la información que alude a la guerra que ocurrió entre los tepanecas y aculhuas, en donde se puede observar el mismo icono de canoas entre varios puntos del lago de Texcoco. Sobre la narración de esta lámina en el Códice Xólotl, Dibble (1980:34) menciona que: “Después de esta declaración de guerra, los tepanecas fueron hacia Huexotla, por el lado de Texcoco. Las canoas que usaron para atravesar el lago están indicadas dentro del mismo” en este caso y como lo ha demostrado Dibble (ibid.) las canoas en la orilla significa que las usaban para pasar de un extremo a otro del sistema lacustre, por lo que la interpretación sobre un dique prehispánico, entre Ecatepec y Chiconautla, no tiene apoyo fáctico.

HIPOTESIS

De acuerdo con la información histórica, analizada tanto de diversas fuentes históricas como de propuestas más recientes, para el inicio de las excavaciones en el área aledaña al Albarradón de Ecatepec, propuse diversas hipótesis que tienen que ver tanto con la antigüedad del Albarradón como con diversos aspectos que aquí se enuncian:

Hipótesis sobre su antigüedad

Hipótesis 1: “El Albarradón de Ecatepec fue una construcción prehispánica”

Elementos de contrastación:

- Encontrar en las excavaciones del Albarradón una etapa interior que concuerde con las descripciones de la forma y dimensiones de otras obras hidráulicas similares, por ejemplo: El Albarradón de Nezahualcóyotl (Clavijero 1982).

- Encontrar una fuente histórica que mencione un Albarradón de Ecatepec Prehispánico.

Hipótesis 2: “El Albarradón es una construcción colonial”.

Elementos de contrastación:

- Encontrar una fuente histórica que mencione que el Albarradón de Ecatepec fue construido durante la etapa colonial

- Si los sistemas constructivos presentan similitud con los empleados en sitios coloniales y los materiales arqueológicos recuperados de la excavación corresponden a tal periodo (siglo XVI o más tardíos), entonces la edificación del Albarradón correspondería al periodo novohispano.

Hipótesis 3: El Albarradón de Ecatepec fue un regulador de los niveles lacustres

Elementos de contrastación:

- Se deberían encontrar elementos arquitectónicos como compuertas, colocadas de manera estratégica para regular el nivel del embalse.

- Si el Albarradón solamente fue una barrera física para contener las aguas de los lagos septentrionales, entonces no se encontrarían compuertas o desagües.

Hipótesis 4: El Albarradón de Ecatepec fue construido a mayor profundidad en el lado sur

Elementos de contrastación

- Encontrar elementos arqueológicos en algún punto, que denotaran que el Albarradón tenía el mismo nivel en su desplante constructivo

- Encontrar elementos arqueológicos en algún punto que denotaran que el Albarradón era profundo en su nivel de desplante constructivo.

Excavaciones en El Albarradón de Ecatepec

En esta sección presentaremos un brevísimo resumen de las excavaciones realizadas entre 2009 y 2015 (Figura 10). Al final evaluaremos las hipótesis con los datos para ver si se corroboran o refutan.

Temporada 2004 (García y otros 2006)

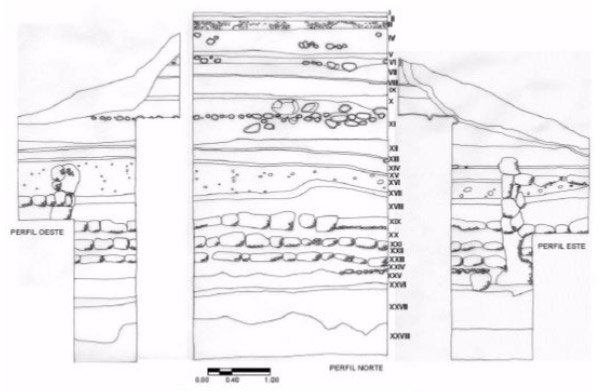

CALA 1 AV. 1º. De mayo y Av. Nacional (Figura 11)

Esta cala se ubica en la esquina de la Avenida 1º. De Mayo y Av. Nacional. En el perfil excavado, se puede apreciar el sistema constructivo del Albarradón que incluye las capas de la XVIII a la XXV en donde se aprecian al menos tres capas sucesivas de grandes piedras que constituyeron la base del Albarradón y que cruzaban la estructura superior de un lado al otro. En esta excavación no se encontraron restos de ninguna estructura prehispánica. Lo que indica que el Albarradón es una construcción de época colonial.

Temporada 2009 (García y Balcorta 2010)

Excavación de la Cala Transversal 2

Esta cala se ubicó a 200 m al sur de la Gasolinera de Venta de Carpio sobre el eje del Albarradón. Se realizó esta cala transversal al eje del Albarradón con el objetivo de poder exponer en su totalidad la secuencia estratigráfica bajo el asfalto. En este caso (Figuras 12 y 13), se observa en forma muy precisa la deposición estratigráfica, en donde se observa el piso del Albarradón y bajo éste (Figura 13), existen tres niveles de capas de basalto similares a las de la Figura 11, con relleno de arcilla entre cada uno, con una capa de arcilla compactada como base. No existe evidencia de un nivel prehispánico.

Temporada 2004 (García y otros 2006)

Excavación de la compuerta tripartita atrás de la Casa de Morelos

En esta excavación (Figura 14) podemos observar la forma y dimensiones de la gran compuerta tripartita de Casa de Morelos. La Construcción tiene cuatro bóvedas de cañón de medio punto, de 2 m de altura con entrada en el lado del lago de Xaltocan y Salida hacia el lado del lago de Texcoco. Toda la construcción está hecha de lajas de andesita rosa dispuestas en forma radial. Además presenta en el área donde entraba el agua al túnel las ranuras donde se colocaban las compuertas de madera, las cuales se ubican en cada uno de los cuatro tajamares.

Temporada 2009 (García y Balcorta 2010)

Excavación de la compuerta tripartita llamada El Altar

Esta compuerta (Figura 15) se localiza bajo una construcción de ladrillo ubicada enfrente de la entrada del Mexibús I que viene de Venta de Carpio, sobre la Avenida Nacional (Albarradón de Ecatepec.). En la parte baja de un monumento de ladrillo conocido como el Altar, se localizó un sistema de desfogue compuesto de tres compuertas (Figura 15). Su manufactura es idéntica a la de la compuerta tripartita excavada en la Casa de Morelos. Son tres cañones de medio punto, pero de muy reducidas dimensiones con respecto a la de Casa de Morelos. Estas compuertas, tuvieron como función liberar la presión del Lago de Xaltocan sobre el Albarradón. Los tres arcos se construyeron en su totalidad con andesita rosa de la Sierra de Guadalupe. Actualmente este sistema de compuertas se encuentran tapiadas. Con la exploración, se pudo determinar la forma y tamaño de las compuertas, entre 1.60 m de alto por 1.40 m de ancho. En la entrada de cada túnel, tiene un tajamar (total 4) que son la clave para entender que aquí era la entrada del agua.

Temporada 2004 (García y otros 2006)

Excavación del embarcadero de Acalhuacan

En el área norte de la casa de Morelos, se realizó una excavación previa a la construcción del Circuito Exterior Mexiquense. En este lugar se localizó un muro en talud que pensamos formaba parte del Muelle de Acalhuacan.

Temporada 2009 (García y Balcorta 2010)

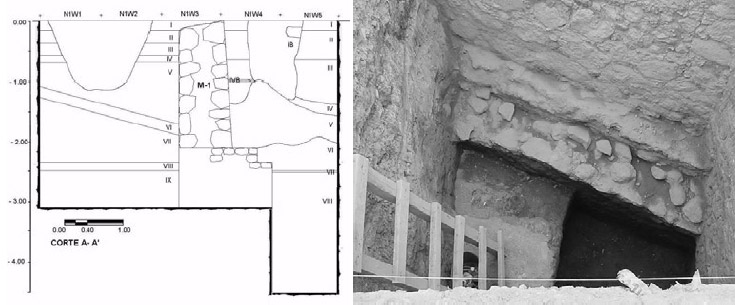

Excavación de la Cala Transversal 1 occidental

Esta cala se ubicó a 500 m al sur de la Gasolinera de Venta de Carpio sobre la Avenida Nacional (Albarradón de Ecatepec). Esta es una de las calas transversales al eje del Albarradón, que se realizaron con el objetivo de poder exponer en su totalidad la secuencia estratigráfica bajo el esfalto actual, lo que nos dio una idea muy precisa del sistema constructivo del piso colonial (Figuras 16 y 17). En la Figura 18, se observa el empedrado hecho a base de fragmentos careados de basalto, a los cuales se les añadía de tramo en tramo una columna plana de piedras más grandes que reforzaban la estructura y que evitaban su destrucción y cuya factura es netamente colonial. Los muros laterales, tenían alturas diferentes, siendo el que contenía las aguas del lago de Xaltocan más alto, que el que daba hacia el lado del lago de Texcoco, en este último caso, podemos hablar de un murete de 50 cm de alto, sin otra función que la de delimitar el dique-calzada.

Temporada 2012 (García y otros 2013)

Excavación de la Cala 2

En esta cala excavada en 2012, se puede observar el sistema constructivo del muro occidental del Albarradón de Ecatepec en donde queda expuesto el sistema de muro y en la parte baja un elemento arquitectónico, que en primera instancia podemos denominar como un rompeolas (Figura 19 y 20). El muro en talud medía 2 m de alto desde la base. Construido en su totalidad con basalto y andesita, tenía en la parte inferior un escalón o zoclo.

Temporada 2012 (García y otros 2013)

Excavación de la Cala 3

En esta sección se excavaron varias calas, que en general tienen las mismas características que la cala 2, aquí se observa la cala 3 que es ligeramente diferente a la cala 2 en su base. (Figuras 21 y 22)

Figura 21. Fotografía de la Cala 3 donde se observa la base ligeramente diferente a la Cala 2. Figura 22. Corte estratigráfico de la Cala 3.

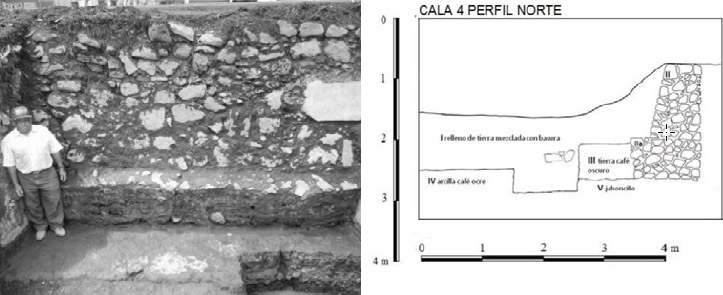

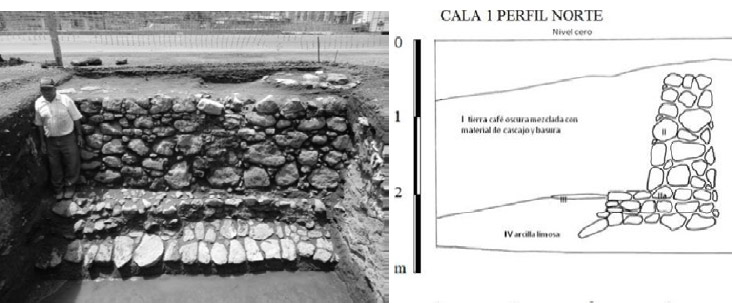

Temporada 2012 (García y otros 2013)

Excavación de la Cala 1

A principios del siglo XX y debido al aumento del tráfico en la carretera Mexico-Pachuca, se construyó un puente de Hierro sobre el Gran Canal del Desagüe. Al realizarse la construcción, toda el área donde iniciaba el Albarradón de Ecatepec, fue casi completamente destruida, pues para hincar las gigantescas zapatas estructurales del puente de Hierro, fue necesario realizar excavaciones profundas que afectaron toda esta área donde iniciaba el Albarradón de Ecatepec. En el año 2012 se ensanchó la calle 1º de mayo, afectando parte de la estructura base del Puente de Hierro, con lo que se pudo localizar y definir todo lo arriba descrito. Se conservaba parte del muro oriental del Albarradón, sin embargo el otro muro no fue encontrado (lado occidental) (Figura 23). Puede notarse que desde la época de construcción del puente de hierro, el Albarradón fue destruido y rellenado en esta parte para poder subir el nivel del piso en casi 4 m sobre el nivel del piso original. Es de notarse que El Albarradón de Ecatepec desde principios del siglo XX, fue destruido en un tramo de aproximadamente 200 m, desde la casa de Morelos, hasta el cruce de la Avenida 1º. De mayo y la Avenida Nacional.

CONCLUSIONES

Basado en las hipótesis propuestas podemos mencionar algunas conclusiones:

Hipótesis 1 y 2. sobre la antigüedad del Albarradón de Ecatepec

De acuerdo con los datos históricos y arqueológicos hasta ahora obtenidos, se puede decir que el Albarradón de Ecatepec fue una construcción hecha a principios del siglo XVII (1604) como lo menciona Torquemada (1969) y existen otras menciones históricas que así lo confirman. Arqueológicamente, no se localizó –en la parte interna del Albarradón de Ecatepec- ninguna construcción que se asemeje a las descritas para otras construcciones prehispánicas, por ejemplo el Albarradón de Nezahualcóyotl, en ninguna de las 4 calas al interior hasta ahora practicadas, siendo del todo improbable que en el futuro ocurra. Como ya se describió, la mayoría de los elementos que forman el Albarradón parecen pertenecer a la tradición constructiva hispana del siglo XVII.

Hipótesis 3. El Albarradón de Ecatepec fue un regulador de los niveles lacustres

De acuerdo con las excavaciones arqueológicas practicadas hasta ahora en las 4 compuertas definidas por nuestras intervenciones, El Albarradón de Ecatepec, si fue un elemento regulador de los niveles lacustres, pues estos elementos servían para que el agua de los lagos septentrionales, no invadiera el área del lago de Texcoco, donde se encontraba la Ciudad de México y lo que se infiere de la ubicación de las diferentes compuertas es que, al irse llenando el embalse se iban abriendo las mas lejanas, como la de Venta de Caripio, enseguida la de Santa Bárbara, luego la de San Juan y cuando la presión era muy grande se abria la gran compuerta tripartita de la Casa de Morelos. Esto permitía aliviar la presión sobre el muro del Albarradón, pues existe información histórica de que el muro fue destruido durante una de las inundaciones. Todavía no se ha precisado la época de la construcción de estas compuertas y tal vez no sean todas contemporáneas.

Hipótesis 4. El Albarradón de Ecatepec fue construido a mayor profundidad en el lado sur

De acuerdo con los datos de las excavaciones, se encuentran elementos constructivos, consistentes en muros y taludes, del Albarradón que permiten determinar que el área cercana a la Casa de Morelos (Acalhuacan) era una zona mas baja, debido a que existieron corrientes internas dentro del lago de Xaltocan-Zumpango, que habían formado un cauce más profundo en la zona aledaña a la Sierra de Guadalupe compuesta por andesitas, que fueron erosionadas mas rápidamente que los basaltos del área de Chiconautla. Esto se demostró cuando se realizaron las excavaciones en las áreas cercanas a la compuerta de San Juan y en las cercanías de la Casa de Morelos, en donde localizamos los muros del Albarradón a mayor profundidad que en el área cercana a Venta de Carpio.

Por último mencionaré que todo el trabajo de investigación, sirvió para realizar los análisis adecuados para determinar, los elementos de su restauración por primera vez, desde la época de su construcción.

NOTAS

1. Esta casa en la actualidad se conoce como Casa de Morelos, pues fue éste el lugar, donde el General José María Morelos y Pavón fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 (García 2015).

2. Díaz del Castillo (s/f: 197) menciona que: “desde allí podría ver muy mejor, y así lo estuvimos mirando, porque desde aquel grande y maldito templo (mayor) estaba tan alto que todo lo señoreaba muy bien; y de allí vimos las tres calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fue por donde entramos…y la de Tacuba, que fue por donde después salimos huyendo … y la de Tepeaquilla (¿Tenayuca?, ¿Tepeyac?). Y vimos el agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad, y en aquellas tres calzadas, los puentes que tenía de trecho a trecho”

3. Ésta calzada es por donde entraron las huestes de cortes a Tenochtitlan y que dejó vívidas impresiones en el mismo conquistador y en uno de sus soldados, es decir Díaz del Castillo (s/f:197)Aunque no se conoce la fecha exacta, debió ser en la segunda mitad del siglo XV, hacia 1460.

4. Parte de este albarradón fue localizado y aún existían vestigios de él en el siglo XIX, y fue identificado por José Luis Lorenzo (1974). Es posible que lo que quedaba del Albarradón, haya sido destruido por la expansión urbana, desde esa temprana época o quizás a principios del siglo XX.

5. Es necesario mencionar que hacia 1524 ya se tenía una traza española sobre la capital del imperio mexica, la cual, fue transformada en la Ciudad de México, capital de la Nueva España. (Mier 2005:108).

6. Ya se vio que el Albarradón de Nezahualcóyotl fue edificado para proteger a la ciudad de las crecientes periódicas de los lagos, pero destruido durante la conquista. Posteriormente este dique fue desapareciendo destruido por el oleaje y quizás también fue aprovechado como banco de material; tierra, piedra cortada y estacas.

7. En español antiguo la palabra reparar significaba atajar, contener, y también cualquier cosa que se pone para defensa y resguardo. Diccionario Español de términos antiguos. En este caso en específico hay gente que no sabiendo el significado de las palabras antiguas, han querido interpretar esto como si al Albarradón de Ecatepec, se le hubiesen hecho restauraciones o trabajos de consolidación, lo cual es falso.

8. Lápida conmemorativa de las obras en el Albarradón de Ecatepec en exposición en Casa de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

AGRADECIMIENTOS

Quiero darle las gracias a todos los participantes del proyecto y asimismo a los organizadores del Congreso de Arqueología Histórica, especialmente a Horacio

Chiavazza y Daniel Schavelzon. Los planos fueron realizados conjuntamente por el autor y por Ulises Santacruz. Agradecemos también las valiosas opiniones de Luis Córdoba Barradas quién nos ayudó en la investigación histórica. Un agradecimiento especial para Karen Ortega quién además de participar en el proyecto de campo y gabinete, ha realizado la investigación histórica en diversos repositorios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barrera Rivera, J. Á. y A. Islas Domínguez 2013. Arqueología Urbana en la reconstrucción arquitectónica del Recinto Sagrado de México-Tenochtitlan. Edición de los autores. México

Carballal M. y M., Flores Hernández 1989. Las calzadas prehispánicas de la Isla de México. Arqueología. Revista de la D.E.A. – I.N.A.H. pp. 71-79 México.

Clavijero, F. J. 1982. Historia Antigua de México. Editorial Porrúa, S.A., México.

Castillo Farreras, V. M. 1972. Nezahualcoyotl. Crónica y Pinturas de su tiempo. Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. Toluca, Estado de México.

Cepeda, F. y F. A. Carrillo. 1976. Relación Universal Legítima y Verdadera del Sitio en que está fundada La Muy Insigne y Muy Leal Ciudad de México 1637. Imprenta del Santo Oficio. Edición de la Secretaría de Obras Públicas. México.

Díaz del Castillo, B. 1979 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Gobierno del Distrito Federal. México

Dibble Charles, J. 1980. Códice Xólotl. U.N.A.M. México.

Díaz del Castillo, B. 1972 Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Gobierno de la Ciudad de México. México

Fernández, J. 1990. Estudio Urbanístico del Plano de Juan Gómez de Trasmonte. Planos de la Ciudad de México, Siglos XVI al XVII. Estudio Urbanístico y Bibliográfico por Manuel Toussaint, Federico Gómez de Orozco y Justino Fernández. Pp. 181188. I.I.E.-U.N.A.M. – D. D. F . México.

2015. Primer informe parcial del proyecto de Salvamento por la construcción del sistema Mexibús IV, en Ecatepec, Estado de México. Informe entregado al Centro INAH, Estado de México. Toluca, Estado de México

García Chávez R., L.Gamboa Cabezas y N. V. Vélez Saldaña 2006. Informe del salvamento arqueológico circuito exterior mexiquense: tramo Ecatepec-Peñón. Informe en el Archivo del Consejo de Arqueología del INAH. México.

García Chávez, R. E. y A. Balcorta Yépez 2010. Informe final de las excavaciones del proyecto arqueológico en Venta de Carpio, con motivo de la construcción del Par Vial en la Avenida Nacional. Tramo Puente de Fierro-Lechería-Texcoco. Informe en el consejo de Arqueología del INAH.

García Chávez, R., R. Aguilera Muñoz y J. M. Martínez Morales 2013. Informe Técnico del Rescate arqueológico efectuad en Av. Nacional con motivo de la Ampliación del Par Vial Tramo Avenida Primero de Mayo, hasta la avenida de las Palomas, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Informe en el Consejo de Arqueología del INAH

García Sánchez, M. 1993. Ecatepec y el Desagüe del Valle de México. Centro Comunitario Ecatepec. INAH.

Gonzales Aparicio, L. 1988. Plano reconstructivo de la Región de Tenochtitlan. INAH. México.

Gurría Lacroix, J. 1978. El desagüe del valle de México durante la época novohispana. UNAM. México.

Lorenzo, J. L. 1974. Algunos datos sobre el Albarradón de Nezahualcóyotl. Boletín INAH. Época II, Julio Septiembre. Pp. 1-10. I.N.A.H. México

Mier y Terán Rocha, L. 2005. La primera traza de la ciudad de México, 1524-1535. U.A.M.-F.C.E. México.

Palerm, A. 1973. Obras Hidráulicas Prehispánicas en el sistema lacustre del Valle de México. SEP-INAH. México.

Sanders, W., Parsons, J. y Santley, R. 1979 The Basin of México. The Ecological Processes in the Evolution of a Civilization. Academic Press. New York

Santiago, F. R. 2002. La calzada de San Cristóbal y la Casa del Real Desagüe de San Cristóbal Ecatepec. Tesis de Licenciatura en Historia. Facultad de Filosofía y Letras – U.N.A.M., México.

Suarez Castro, M. G. 2011. El patrimonio cultural de Ecatepec visto desde sus monumentos históricos. Perspectivas de la investigación arqueológica IV. Walburga Wieshueu y Patricia Fournier (coord.) pp. 237-252. Escuela Nacional de Antropología e Historia. México.

Suarez Castro, M. G. y M. T. Sánchez Valdez 2015. El camino Real de México a Pachuca. Los restos arqueológicos y la información documental. Tercer Coloquio de Arqueología Histórica. Centros Históricos y otras edificaciones del siglo XVI al XIX. Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. México.

Torquemada Fray J., de 1969. Monarquía Indiana. I.I.H.-U.N.A.M., 7 Volúmenes México.