TENDENCIAS EN LAS PRÁCTICAS URBANAS DE CONSUMO EN BUENOS AIRES (TRANSICIÓN SIGLOS XIX-XX). APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS AL ANÁLISIS DE CONJUNTOS VÍTREOS

TRENDS IN URBAN CONSUMPTION PRACTICES IN BUENOS AIRES (XIXTH-XXTH TRANSITION) STATISTICAL TOOLS APPLIED TO VITREOUS ASSEMBLAGE ANALYSIS

TENDÊNCIAS DAS PRÁTICAS DE CONSUMO URBANO EM BUENOS AIRES (TRANSIÇÃO DOS SÉCULOS XIX-XX). APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS À ANÁLISE DE CONJUNTOS VÍTREOS

El presente trabajo busca analizar los datos correspondientes al estudio de los materiales vítreos de tres sitios arqueológicos de la Ciudad de Buenos Aires que constituyeron parte del Proyecto Arqueológico Flores (FFyL-FADU, UBA), dirigido por el Dr. Ulises Camino. Sus emplazamientos corresponden a los otrora suburbios de la ciudad. El período de interés se centrará en el cambio del siglo XIX al XX, momento transicional de incorporación definitiva del pueblo de San José de Flores a la ciudad de Buenos Aires, y de transformación de aquella en una de las principales metrópolis y polos industriales de América Latina. El objetivo principal del estudio consiste en realizar un análisis exploratorio de las muestras, caracterizando cada conjunto en cuanto a su diversidad interna y en comparación con los otros conjuntos. Se propone como herramienta metodológica la incorporación de los análisis estadísticos al estudio arqueológico, pudiendo así fortalecer matemáticamente la interpretación de las tendencias observadas en cuanto a la asociación de determinadas actividades cotidianas a períodos temporales y la conformación de los sitios trabajados. Los resultados obtenidos darán cuenta de la incorporación de diversos productos y objetos a la vida cotidiana de la sociedad porteña, parte integral de la materialidad de las prácticas en el marco de la experiencia cotidiana del capitalismo.

This paper aims to analyse the data corresponding to the study of vitreous materials from three archaeological sites in Buenos Aires City, part of “Proyecto Arqueológico Flores” (FFyL-FADU, UBA) directed by Dr. Ulises Camino. Their emplacements correspond to the modern neighborhoods of Flores and Floresta, an area that constituted since 1806 the parish “San José de Flores”, in the city’s suburbs. The span of time of interest here will focus in the final decades of the XIX century and the beginnings of the XX, finding the town in a transitional moment of definitive incorporation to the city of Buenos Aires, and involved in the transformation of it into one of the primary metropolis and industrial centers of Latin America. The fundamental aim of this study is to make an exploratory analysis of the samples, characterizing each assemblage in terms of its internal diversity and in comparison with the others. I propose as a methodological tool to that end the incorporation of statistics to the archaeological analysis. I highlight the fundamental contribution this kind of analysis means for the research, providing a pool of additional information through the mathematical analysis of the underlying patterns of the data’s matrix structure. From the study of the vitreous archaeological record and the application of statistic tools, I was able to strengthen mathematically the interpretation of observed trends regarding the association of certain daily activities with periods of time and the conformation of the archaeological sites. Finally, the results obtained will shed light on the incorporation of diverse products and objects to the everyday life of the port’s society between the XIX and the XX centuries, allowing their specific consideration as a comprehensive part of the practices’ materiality in the context of the capitalist daily experience.

Este artigo procura analisar os dados para o estudo de materiais vítreos de três sítios arqueológicos da Cidade de Buenos Aires, que fazia parte do “Proyecto Arqueológico Flores” (FFyL-FADU, UBA), liderado pelo Dr. Ulises Camino. Seus locais correspondem aos antigos subúrbios da cidade. O período de interesse incidirá sobre a mudança do séculos XIX e XX, o tempo de transição da incorporação definitiva da vila de San José de Flores para a cidade de Buenos Aires e transformação em uma grande metrópole e centros industriais da América América. O principal objetivo do estudo é realizar uma análise exploratória das amostras, caracterizando cada conjunto na sua diversidade interna e em comparação com os outros conjuntos. Propõe-se como uma ferramenta metodológica a incorporação do análises estatísticos ao estudo arqueológico, e poder fortalecer matematicamente a interpretação das tendências sobre a associação de determinados atividades cotidianas a períodos de tempo e a formação de locais trabalhadas. Os resultados obtidos vão perceber a incorporação de vários produtos e objetos da vida cotidiana da sociedade Buenos Aires, uma parte integrante da materialidade das práticas no contexto da experiência cotidiana do capitalismo.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca analizar los datos correspondientes al estudio de materiales vítreos de tres sitios arqueológicos de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal consiste en realizar un análisis exploratorio de las muestras caracterizando cada conjunto en cuanto a su diversidad interna y en comparación con los otros conjuntos, e indagando a su vez en las actividades cotidianas representadas en cada sitio, junto a la adscripción cronológica de cada uno de ellos. Se propone de esta manera incorporar los análisis estadísticos al estudio arqueológico de los cambios en las prácticas de consumo de la sociedad porteña de Buenos Aires, hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La investigación se desarrolla alrededor de una sección específica de la cultura material: contenedores y otros artefactos de vidrio.

Los objetos manufacturados en vidrio, como bienes de consumo o como contenedores de otros productos, van llegando a la ciudad desde la época colonial, aunque recién la segunda mitad del siglo XIX es testigo del proceso de intensificación de la producción extranjera y por tanto de la masificación de su importación. Paralelamente, desde la década de 1870, comienzan a aparecer los primeros intentos de producción local, afianzada definitivamente a partir de 1882 con la fundación de la reconocida Cristalerías Rigolleau (Puiggari 1876; Schávelzon 1991; Russo 2004, en Traba 2013).

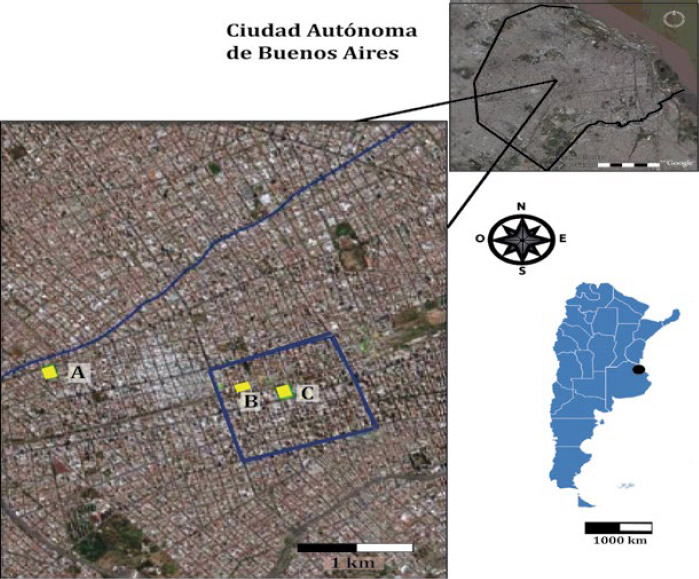

Los sitios arqueológicos que serán trabajados aquí corresponden a los actuales barrios de Flores y Floresta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está área constituyó desde el año 1806 el Curato de San José de Flores, en los suburbios de la ciudad. El período de interés, desde las últimas décadas del siglo XIX a principios del siglo XX, encuentra a este pueblo en el momento transicional de incorporación definitiva a la ciudad de Buenos Aires, participando de la transformación de aquella en una de las principales metrópolis y polos industriales de América Latina (Hora 2010). El objetivo general en el cual se enmarca este trabajo, consiste en estudiar la variación de las prácticas de consumo (de manufacturas vítreas y su asociación con el consumo de otros productos, en este caso) y descarte, a partir de sitios arqueológicos de la Ciudad de Buenos Aires.

En primer lugar se expondrán algunas consideraciones básicas sobre la utilización de herramientas estadísticas, luego se desarrollará un marco introductorio sobre los conjuntos artefactuales trabajados, y por último se expondrán los resultados de los distintos análisis aplicados a dichas muestras.

Análisis Estadísticos y Arqueología

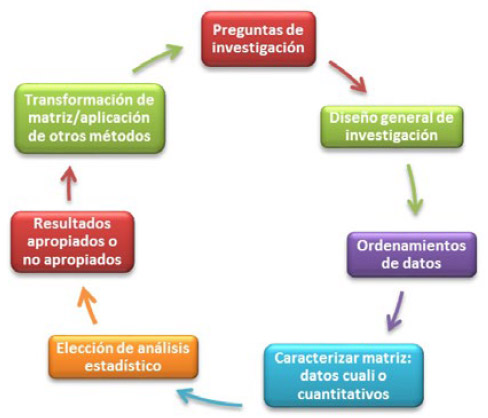

Los análisis estadísticos constituyen una herramienta técnica primordial para cualquier investigación arqueológica, que puede proveer información adicional al analizar matemáticamente patrones más o menos complejos “escondidos” en la estructura de una matriz de datos. Para ello es fundamental en primera instancia determinar cuáles serán las preguntas de investigación que se buscarán responder, lo que definirá el diseño general de investigación. A su vez, es importante saber ordenar los datos con los cuales se habrá de trabajar para construir la matriz de datos correspondiente, como así también poder identificar sus características generales (por ejemplo si los datos son cualitativos -ordinales o nominaleso cuantitativos -continuos o discretos-). Posteriormente, se podrá decidir qué tipo de análisis estadístico es más conveniente realizar. Esta tarea puede requerir primero una exploración general de la matriz de datos, incluso con métodos estadísticos univariados o descriptivos, que permitan visualizar la composición de dicha matriz. Los resultados obtenidos pueden a su vez resultar no apropiados para responder las preguntas de investigación, por lo cual se tendrá que proseguir a modificar la matriz de datos (procesar los datos, corregir errores, integrar matrices, transformar datos, etc.), o utilizar otra clase de análisis. En consecuencia, habremos realizado una suerte de retroalimentación entre la exploración, las propias preguntas y los métodos a utilizar, que podrán ir modificando el diseño de investigación original a lo largo de todo el proceso (Cardillo 2014) (Figura 1).

Existen tres tipos fundamentales de datos que pueden ser abordados con técnicas estadísticas: datos univariados (una sola variable de medida), datos bivariados (mediciones por pares de valores) y datos multivariados (conjuntos de variables múltiples). El último caso es el más complejo de abordar y visualizar, por lo que se han desarrollado herramientas específicas para resaltar cualquier cualidad inherente a la estructura de estos conjuntos. Como se verá más adelante, los test estadísticos serán aplicados más bien a datos uni y bivariados. Por su parte, al trabajar con datos multivariados se estará enfocando en la exploración y visualización de la estructura de conjuntos de datos multidimensionales (con cada caso representado por tres o más variables), más que en el testeo de hipótesis y búsqueda de “pruebas” estadísticas (Hammer y Harper 2006: 6-61).

A continuación se presentarán los casos de estudio y la propuesta de aplicación de distintos métodos estadísticos en base a los criterios explicados previamente, teniendo como objetivo aproximarme a los problemas de investigación descritos en la introducción.

CASOS DE ESTUDIO

Las excavaciones en cada uno de los sitios a trabajar constituyen parte del Proyecto Arqueológico Flores (FFyL/FADU, UBA), dirigido por el Dr. Ulises Camino. Se realizará aquí una descripción general de los sitios arqueológicos y de los conjuntos vítreos recuperados, para posteriormente proseguir con el análisis de los datos a través de la aplicación de las herramientas estadísticas.

El primer sitio arqueológico, denominado “Corralón de Floresta” [CF de aquí en más] (Figura 2.a), se encuentra ubicado en un predio en el cual hacia 1886 se localizaba una quinta. En 1911 el terreno en cuestión es vendido a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y comienzan al poco tiempo a levantarse algunas instalaciones, procediendo a la elevación de su cota utilizando como relleno las cenizas provenientes de la incineración de residuos de la ciudad. Desde ese entonces el predio comenzó a funcionar como corralón (donde se guardaban y reparaban los carros recolectores de residuos). El lugar siguió funcionando bajo diversas modalidades como Corralón Municipal y finalmente en 2005, pasa a manos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de realizar una escuela secundaria y una plaza cultural (Camino 2012).

Los trabajos arqueológicos en el sitio consistieron en excavaciones sistemáticas divididas entre la Unidad 1 y Unidad 2. El conjunto vítreo aquí analizado proviene de la muestra de dos cuadrículas de la Unidad 1 -ubicada en el jardín sur de la antigua administración del corralón-, cuya superficie excavada está subdividida en 7 cuadrículas de 1 m x 1 m. El sitio se excavó por niveles estratigráficos naturales y se alcanzó una profundidad de 1,40 m. Los materiales vítreos -junto con lozas, porcelanas, metales, materiales de construcción, óseos, líticos y otros-, fueron recuperados a lo largo de las cuatro primeras capas estratigráficas, que resaltan por su origen netamente antrópico (Camino 2012).

Una de las cualidades que más destaca en la formación de este sitio es la presencia en estratigrafía del componente de ceniza ya mencionado, el cual constituye un evento conocido de relleno que provee un marcador cronológico específico (fecha máxima para principios del siglo XX); y a la vez un marcador social, en el sentido de representar materiales del descarte colectivo.

El segundo sitio a analizar será “Plaza Pueyrredón” [PP de aquí en más] (Figura 2.C). Desde la parcelación del pueblo de San José de Flores en 1806, el terreno fue utilizado como plaza. Hasta mediados del siglo XIX, esta plaza fue potrero, estacionamiento de carretas y campo de fusilamiento; tras la caída de J. M. de Rosas y al influjo de las nuevas concepciones traídas de Europa y Estados Unidos sobre el progreso, se transformó en el espacio parquizado y de esparcimiento público que se mantiene hasta la actualidad (Camino 2012).

Allí se realizaron trabajos de excavación durante el año 2003, en el marco de un rescate arqueológico propiciado por el desarrollo de reformas en el predio. El planteo de 2 cuadrículas permitió observar la estratigrafía del depósito, consistiendo en 6 capas hasta los 40 cm de profundidad. La C5 particularmente, estaba compuesta de ceniza blanca, de donde provenía la mayoría de las lozas y vidrios luego levantados por la maquinaria de la obra; este nivel se correspondía con rellenos provenientes de “la quema”, al igual que los observados en el sitio precedente (Camino 2012).

Por último, el sitio “Rodríguez-Visillac” [RV de aquí en más] pertenece a un terreno ubicado en un sector lindante a las líneas del Ferrocarril Sarmiento de la Ciudad (Figura 2.B). La historia conocida del predio nos indica que desde un loteado a principios del siglo XIX se originó una quinta que ocupaba 6 manzanas actuales; en 1822 la quinta pasa a manos de la familia Rodríguez–Visillac, hasta su venta en parcelas en el año 1878. Tras posteriores subdivisiones, el terreno del actual sitio es adquirido por la familia Silva, la cual hacia 1890 emprende la construcción de una casa en el sector NE, parcialmente destruida con la construcción del lindante Colegio Urquiza en la década de 1930. Hacia la misma época, se expropian los terrenos lindantes a las vías (Cunietti-Ferrando 2006 en Camino 2012), y más tarde la empresa de Ferrocarriles cedió el uso de este espacio a la agrupación Scouts Bernardino Rivadavia, la cual se instaló allí para sus actividades recreativas hasta la actualidad.

Las labores arqueológicas en este sitio tuvieron lugar en el sector lindante al ferrocarril, donde se hallaron los restos de un muro de más de 15 m de largo, conjuntamente con un piso correspondiente a los cimientos de una construcción de la quinta Rodríguez-Visillac de mediados de siglo XIX (cuyo interior quedaría actualmente bajo el terraplén de las vías del tren a tan solo 2 m de distancia). Fueron planteadas linealmente 13 cuadrículas de 1 m x 1 m, siguiendo la disposición del muro, excavándose hasta la fundación del mismo a unos 1,40 m de profundidad (Camino 2012). En la estratigrafía se lograron distinguir fundamentalmente dos capas: C1 sobre el piso de ladrillos, constituye un palimpsesto producto de la gran perturbación producida por la flora y la acción antrópica, con abundancia de hallazgos fechados desde la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del XXI; y C2, cubriendo el lateral del muro casi hasta su base, con poca perturbación pero también muy baja densidad artefactual.

Análisis artefactual: metodología y consideraciones generales

El análisis se centrará en los materiales vítreos recuperados en los sitios arqueológicos ya presentados. En cada uno de estos conjuntos, los fragmentos de vidrio fueron divididos en tres grandes grupos: “indeterminados”, “piezas y fragmentos” y “piezas diagnósticas” -las cuales aportan información sobre cronología y/o procedencia-. Las últimas dos categorías fueron separadas luego en las siguientes clases artefactuales, según sus características morfo-funcionales: botellas, frascos, vajillas, elementos decorativos, luminarias, vidrios planos, y otros. Posteriormente, las piezas diagnósticas fueron analizadas en base a la historia tecnológica de los objetos y tipologías, lo que permitió determinar la adscripción cronológica de los mismos, y conjuntamente con otros indicios como las inscripciones y sellos, su procedencia -primordialmente en botellas y frascos-.

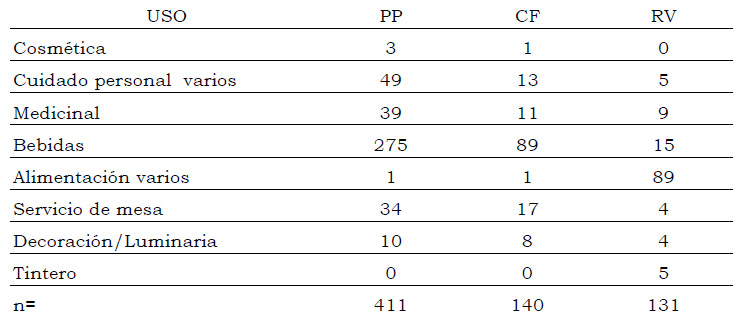

Por último, las piezas diagnósticas fueron agrupadas según su función y participación en distintas áreas de actividad de la vida cotidiana. En la muestra aquí analizada, se distinguieron las siguientes actividades: alimentación (bebidas, alimentos, servicio de mesa); cuidado personal (higiene, perfumería, cosmética, farmacia y medicinales); comunicación (escritura); y construcción y amueblamiento (vidrios planos, ornamental, luminarias)1.

Los datos obtenidos se procesaron con el objetivo de indagar en la constitución de los sitios, su cronología, y a una mayor escala de análisis, explorar los cambios en las prácticas de consumo entre los siglos XIX y XX.

APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS Y RESULTADOS

En este apartado se propone la aplicación de distintas herramientas estadísticas para explorar las matrices de datos construidas y poder así identificar tendencias que respondan a los objetivos citados. Para llevar a cabo los análisis descriptivos se han utilizado las funciones gráficas de Microsoft Excel, y en el resto de los casos, el programa PAST (Paleontological Statistics) v2.17.

Cronología de los materiales vítreos y formación de los sitios

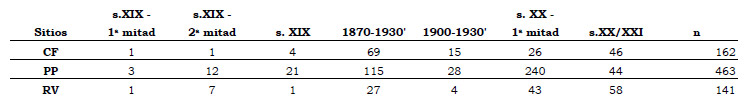

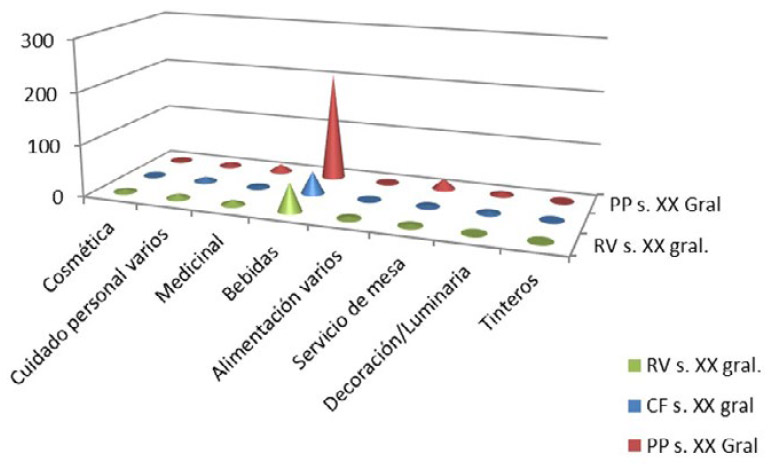

En base a los resultados del análisis tecnológico de los materiales, se pudieron adscribir cronológicamente las piezas diagnósticas de cada conjunto: CF, n=162; PP, n=463; RV, n=141. La variable temporal en este caso ha sido dividida en categorías discretas, dadas las limitaciones metodológicas inherentes a las propiedades de los conjuntos (alta fragmentación particularmente) y a las dificultades de identificación fuera de determinados períodos cronológicos. La periodización construida ha buscado brindar el mayor disgregue de información posible, razón por la cual algunas de las categorías obtenidas incluso se superponen entre sí (Tabla 1) (Traba 2013).

Gráfico de dispersión

En primera instancia se aplicó la estadística descriptiva, que permite obtener una visualización básica de los datos. A partir de la Tabla 1, se elaboró un gráfico de dispersión (Figura 3) donde se pueden observar ciertos picos en los conteos de determinados períodos cronológicos.

Figura 3. Gráfico de dispersión basado en la Tabla 1. Comparación de la representación cronológica de las muestras de los tres sitios (Traba 2013).

Esta herramienta, nos brinda una representación individualizada de las relaciones entre los distintos conjuntos y su dispersión. Así, destacan las siguientes observaciones: por un lado, CF presenta un pico distintivo de materiales correspondientes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX; PP demuestra un salto semejante en lo que respecta a materiales de la primera mitad del siglo XX; y finalmente RV constituye la muestra con las más bajas disrupciones en comparación a las anteriores.

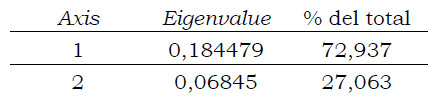

Análisis de correspondencia

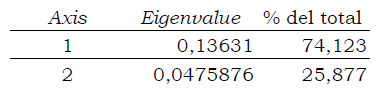

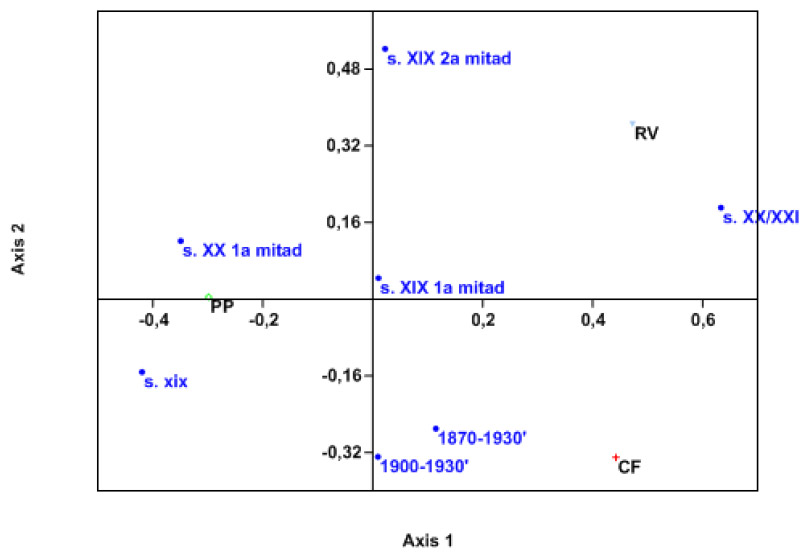

Se procedió luego a realizar un análisis de correspondencia sobre la misma matriz2, para graficar las asociaciones de cada sitio con los períodos cronológicos establecidos (Hammer 1999). El análisis de correspondencia es una técnica de análisis estadístico multivariado, cuyo propósito consiste en “proyectar un conjunto de datos multivariados en dos o tres dimensiones, con el fin de visualizar tendencias y agrupamientos” (Hammer & Harper 2006: 223, traducido).

Como se observa en la Tabla 2, los resultados indican que el primer eje (horizontal) constituye el eje fundamental a partir del cual interpretar la asociación entre los conjuntos, explicando un 74% de la distribución en el plano; en segundo lugar, un 25% sería explicado por el eje 2. Siguiendo la Figura 4 podemos visualizar estos resultados en un diagrama de dispersión, a partir del cual se interpreta que las tres muestras se asocian de manera diferencial a distintos periodos cronológicos. El sitio PP se encuentra más relacionado al siglo XIX general y a la primera mitad del siglo XX; mientras que CF se asocia a los tres decenios previos y posteriores al cambio de siglo, 1870-1930. Por otra parte, RV mantiene una relación un poco más distante pero asociada al siglo XX/XXI y a la segunda mitad del siglo XIX. Los materiales asociados específicamente a la primera mitad del siglo XIX parecen asociarse de manera más homogénea a los tres sitios, con una leve tendencia de mayor cercanía a PP. Finalmente, el conjunto de PP es el que más comparte su asociación a las distintas categorías temporales establecidas, dada su ubicación más cercana al centro de la dispersión; esto implicaría comparativamente una mayor homogeneidad cronológica en los materiales suscriptos a PP respecto de los otros dos sitios.

Si comparamos los resultados obtenidos con el grafico de dispersión anterior, podremos apreciar que en este caso se pueden observar más bien las tendencias generales de los conjuntos -en vez de aquellas individuales-, ya que la gráfica promedia la ubicación en el plano según todos los conteos relativos. De esta manera es posible integrar y complementar la información general y particular derivada de ambos ejercicios.

Tabla de contingencia

La tabla de contingencia se utiliza a continuación para validar la interpretación del análisis de correspondencia; compara la composición de varias muestras, basándose en el test estadístico de Chi2 (Hammer y Harper 2006).

El test de Chi2 sirve para ver diferencias entre conjuntos de datos que consisten en conteos discretos dentro de una o más categorías. Permite comparar la abundancia de valores en las categorías entre dos muestras. La hipótesis nula asumida por este test plantea que los datos fueron extraídos de poblaciones con la misma distribución. Los resultados (Tabla 3) indican un Chi2 significativo en este caso, que implicaría el rechazo de aquella hipótesis nula (Hammer & Harper 2006). El método de Monte Carlo para calcular la probabilidad de la hipótesis de no relación es útil cuando la cantidad de datos analizados es muy pequeña (Barcelo 2008:188), y el valor obtenido aquí también es significativo, lo que indica que es muy baja la probabilidad de que la estructura de los datos sea debida al azar (Hammer & Harper 2006). A su vez, el estadístico p de no asociación con un valor tan bajo indica nuevamente la refutación de la hipótesis nula (Barcelo 2008), por lo cual podemos sustentar que sí hay una relación entre ellas (es decir, entre las muestras de cada sitio y los periodos cronológicos). Si bien este test nos indica la existencia de una relación, no dice nada sobre la intensidad de la misma. Para esto es necesario dirigirse a la V de Cramer, estadístico que mide aquella basándose en Chi2. La V de Cramer puede variar entre 0 y 1, y en este caso, su valor no es alto (<0,6) por lo cual se puede referir que la asociación es más bien tenue (Barcelo 2008). Podemos concluir entonces que la localización (sitios) estaría explicando un 30% de la variación de la variable cronológica.

Se pueden encontrar algunas dificultades al realizar Chi2 incluyendo celdas con valores menores a cinco, caso en el cual se podrían retirar datos atípicos o randomizarlos (Hammer & Harper 2006). Ciertamente una manera de ajustar este análisis, poder descartar la influencia de esos conteos y así construir un argumento más sólido sobre la relación (o no relación), sería ampliar el conjunto de muestras incluyendo otros materiales arqueológicos a la matriz de datos. Se destaca así finalmente, cómo los análisis iluminan posibles relaciones, a la vez que motiva otras vías de trabajo a futuro en vistas de fortalecer las hipótesis.

Las interpretaciones precedentes serán retomadas en el apartado de discusión al incorporarlas al resto de información disponible sobre los conjuntos y la historia de vida de cada sitio arqueológico.

Composición artefactual de los conjuntos

Los datos de la composición artefactual de los conjuntos fueron ordenados siguiendo la clasificación morfo-funcional ya explicada, para luego desarrollar una serie de análisis estadísticos a fin de caracterizar y comparar los conjuntos.

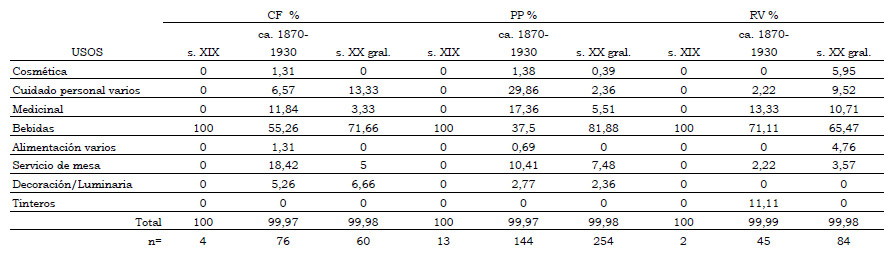

Gráficos de barras

Siguiendo las Figuras 5 a 7 (basados en las Tablas 4 y 5), se puede apreciar una importante diferencia entre los materiales correspondientes al siglo XIX general4 (fundamentalmente alrededor de mediados del siglo) y los posteriores. Este primer momento aparece representado en la muestra únicamente a través de las botellas, mientras que a partir de finales del siglo XIX se abre notoriamente la representación de otras categorías artefactuales. El fin de siglo parece atestiguar cambios en el uso y consumo de los contenedores vítreos, tanto en diversidad como en cantidad, en las distintas esferas de actividad humana. En relación con los materiales definidos como del siglo XX general se observa la tendencia a la diversidad pero con conteos absolutos más bajos que en el periodo precedente; esto podría deberse a una combinación tanto de las actividades llevadas a cabo en los sitios, como a cambios en el consumo (por ejemplo el reemplazo de la materia prima para ciertos ítems por el plástico). Las botellas se mantienen a lo largo del tiempo como el artefacto más representado en términos relativos y absolutos; el importante salto cuantitativo en este sector para el siglo XX, muy probablemente esté relacionado al proceso de industrialización de su producción y la masividad de su comercialización.

Análisis de diversidad

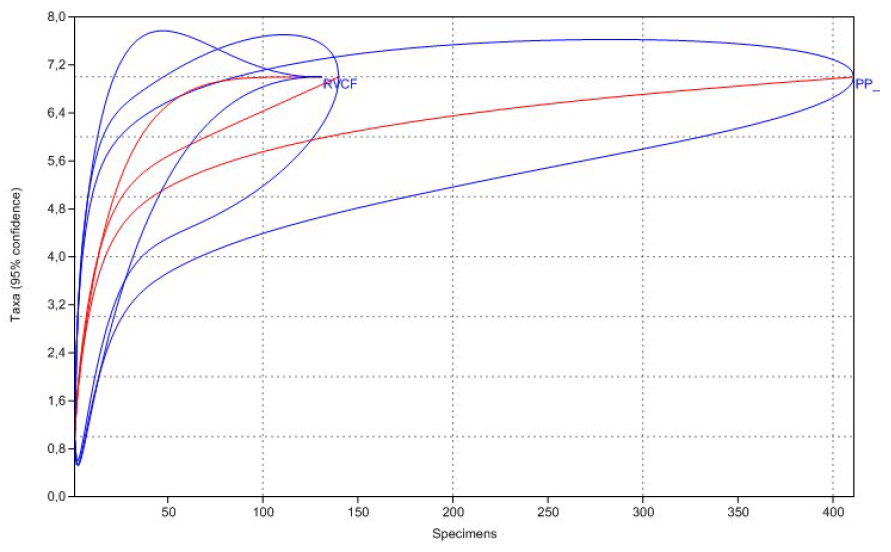

Efecto del tamaño de la muestra

Siguiendo la Figura 8 podemos observar el comportamiento de cada muestra en relación con la representación de los distintos taxones (categorías artefactuales) y de la cantidad de especímenes (conteos). Así se ve que PP, el conjunto de más cantidad de especímenes tiene sin embargo una tendencia a menor riqueza que los otros dos sitios, que cuentan con casi la mitad de especímenes. A su vez, RV presenta una mayor riqueza a pesar de ser la muestra de menor tamaño; entre estas muestras, la riqueza artefactual parece ser entonces independiente de su tamaño. Finalmente la curva de CF es la única que presenta cierta tendencia a aumentar levemente su riqueza si la muestra fuera mayor, aunque el ángulo cerca de aplanarse indicaría que la mayor parte de las categorías se encuentran representadas (Hammer & Harper 2006: 203). Una manera de eliminar ambigüedades respecto a esta evaluación consistiría en aumentar a futuro las muestras más pequeñas para equipararlas al n de PP.

Para los análisis subsiguientes, se asumirá entonces que el tamaño de la muestra no constituye un factor decisivo en la riqueza artefactual presente.

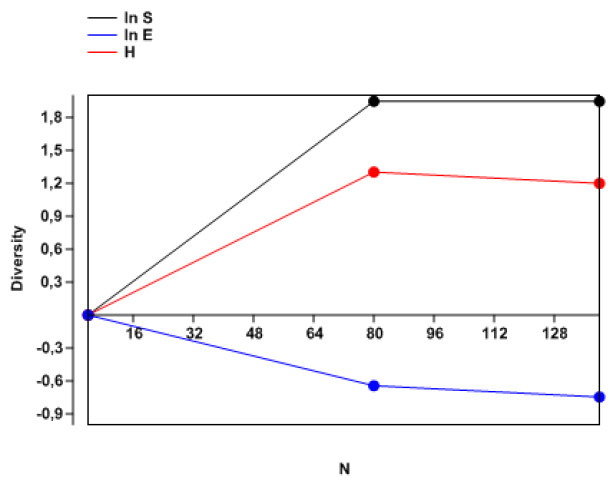

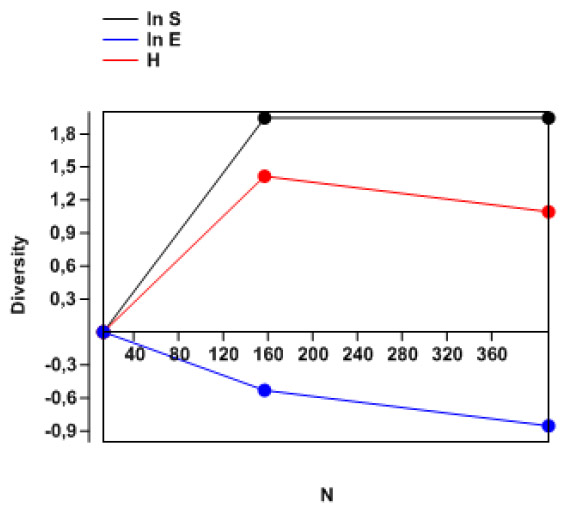

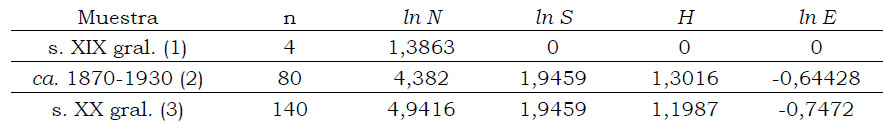

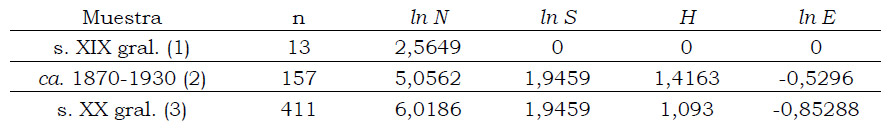

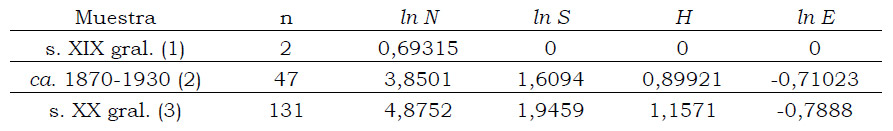

Análisis SHE

Una vez descartado el sesgo por muestreo, se prosiguió a explorar los distintos índices de diversidad disponibles. El análisis SHE permite obtener los valores de S (ln de abundancia de clases), E (ln de la homogeneidad) y H (índice de Shannon -la asociación abundanciahomogeneidad-) para cada muestra (Hammer 1999; Hammer & Harper 2006). Los resultados (Tablas 7 a 9) son representados en las figuras 9 a 11; allí cada punto representa una categoría cronológica y las rectas expresan de manera acumulativa cada índice. Los quiebres en estas rectas marcan diferencias entras los conjuntos, lo cual implicaría una población general no homogénea (Hammer 1999).

Para CF (Figura 9) se observa un marcado quiebre entre s. XIX general y los otros periodos, en todos los índices. Esto bien puede indicar la fuerza del componente de relleno introducido en el depósito. Ca. 18701930 es el periodo con mayor abundancia, sin embargo la homogeneidad decrece, sugiriendo que si bien hay más clases artefactuales, hay también mucha variabilidad interna en su frecuencia. El último periodo presenta una abundancia semejante y una continuación de la disminución de la homogeneidad.

En el análisis SHE de PP (Figura 10), nuevamente se observa una marcado incremento de la diversidad entre el s. XIX general y el periodo siguiente.

El último tramo, indica una abundancia equivalente a ca. 1870-1930 y un decrecimiento en la homogeneidad aún mayor que en el periodo intermedio.

Al comparar este sitio con CF, se observa una abundancia semejante, y leves diferencias en cuanto a la homogeneidad e índice de Shannon. Para el periodo 1870-1930, CF presenta una homogeneidad y Shannon levemente menor que PP. Mientras para el s. XX general la relación se invierte (Tablas 7 y 8). No se puede descartar hasta aquí el factor humano en estos resultados, siendo que PP se trata de un rescate arqueológico, el cual priorizó la recolección de materiales más antiguos en detrimento de los modernos.

En el caso de RV (Figura 11) también se percibe un incremento en los índices del s. XIX general a ca. 1870-1930 (aunque en este caso la abundancia es menor a la presente en los otros sitios). A su vez, esta tendencia se reproduce en el último período, lo que marca una particular diferencia con lo observado para los dos primeros sitios. La homogeneidad, aunque también disminuye en el tiempo, presenta una diferencia más suave entre los últimos dos períodos que aquella observada en las otras muestras. En general, RV parece representar una muestra algo más homogénea en comparación con las anteriores.

En conclusión, tomando comparativamente los tres sitios, es posible plantear que todos presentan una marcada diferencia entre los materiales adjudicados al siglo XIX general y los periodos posteriores, algo ya señalado desde la estadística descriptiva. Esto puede asociarse a la combinación tanto del aumento en el descarte de materiales hacia finales de siglo (particularmente el momento de incorporación de depósitos específicos en los sitios), como al incremento en los objetos y productos de consumo manufacturados en vidrio.

Por su parte, las diferencias en las tendencias de estos índices entre PP y CF por un lado, y el de RV por el otro, podrían interpretarse como una mayor gradualidad en la variabilidad de los materiales por parte de este último sitio. Esto estaría en consonancia con el uso continuado y cotidiano del Rodríguez-Visillac, en contraste con la relevancia de los eventos específicos de depositación del descarte colectivo conocidos para Plaza Pueyrredón y Corralón de Floresta. El índice eveness parece ser un elemento clave en la diferenciación de estos sitios, y será nuevamente evaluado a continuación.

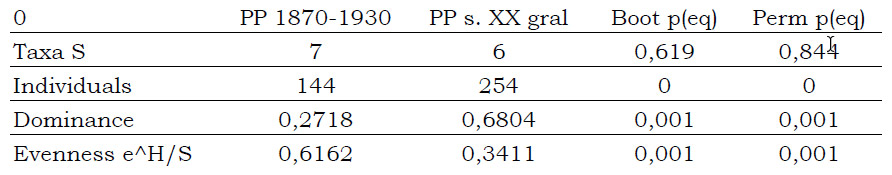

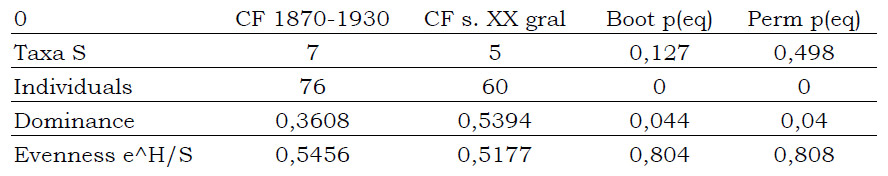

Índices de diversidad

Una forma alternativa de explorar la diversidad entre muestras -tratando de disminuir la posible influencia del tamaño de la muestra- es la propuesta por Hammer (1999), que consiste en comparar los índices de diversidad de a pares y evaluar a su vez con un estadístico p de bootstraping la probabilidad de que las diferencias observadas en los resultados sean causados por el azar y no por diferencias reales entre las muestras. Aquí me centraré en las diferencias en la dominancia e eveness para los tres sitios (Tablas 10 a 12).

El índice de dominancia varía entre 0 y 1 y se encuentra inversamente relacionado al índice de homogeneidad (Hammer & Harper 2006). Para el primer período, la dominancia es absoluta en los tres sitios ya que las muestras poseen únicamente una categoría artefactual, y se ha visto ya el cambio hacia el segundo período. Para ca. 1870-1930, tanto PP como CF presentan una baja dominancia, a diferencia de RV; en el último periodo las tendencias se invierten, y RV presenta la menor dominancia de las tres muestras, mientras CF ha aumentado y más marcadamente aún PP. Estos datos ponderados a partir del estadístico p, indican que las relaciones tienen ínfimas posibilidades de deberse al azar a excepción del caso RV (p=0,4), en el cual la diferencia entre un período y otro es baja de por sí.

Es posible interpretar de estos resultados que hay un cambio temporal en la representación de las clases artefactuales con el cambio de siglo. Esto bien puede deberse en parte a factores del consumo, como a los procesos de formación de los sitios. Si se sostiene la hipótesis de la relevancia del componente de relleno presente tanto en PP como en CF (fechados para los inicios del siglo XX), sería esperable que los materiales representen con mayor homogeneidad (y menor dominancia) el descarte colectivo de la ciudad, en contraste con RV, el cual al representar un descarte local podría reflejar mayor abundancia relativa de determinadas clases artefactuales por sobre otras (asociado a actividades específicas, o al consumo de grupos sociales más específicos, por ejemplo).

El cambio que se observa para el último período, podría estar reflejando nuevamente cuestiones vinculadas a los procesos de formación y recolección arqueológicas. Respecto a la mayor dominancia de PP, no puede descartarse el factor humano que priorizó la recolección de material más antiguo y/o en mejor estado de conservación o integridad; así como tampoco un cambio en el uso del espacio y el descarte ocasional de determinadas clases artefactuales. En CF, el aumento de la dominancia puede relacionarse con la importancia del descarte local más dirigido, y no ya con el relleno colectivo, como sucedía con RV en el momento previo. Finalmente, RV presencia una leve disminución de su dominancia en este periodo, lo cual pueda estar asociado a un cambio en las prácticas de consumo local o en las actividades llevadas a cabo en el lugar.

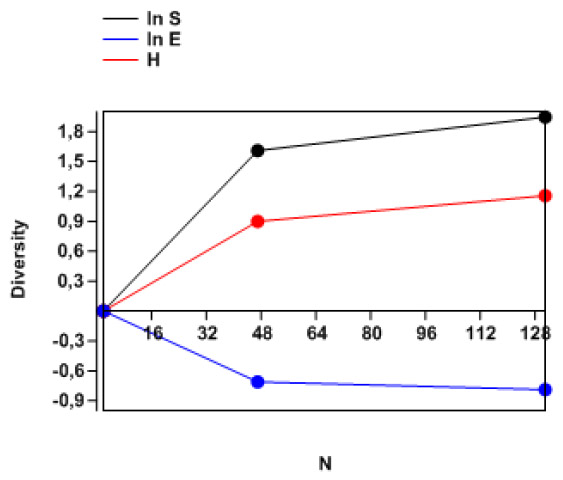

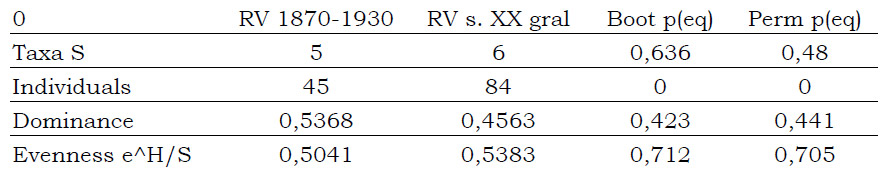

Perfiles de diversidad

Para finalizar se exploraron perfiles de diversidad, que proveen la comparación de toda una familia de índices permitiendo así robustecer el cotejo entre las distintas muestras que pueden tener variabilidades diferenciales entre cada índice específico (Hammer 1999). Como muestra el Gráfico 10, para el periodo ca. 1870-1930, RV posee una menor diversidad general, partiendo del alpha=0 (número de clases), con un valor igual a 5; CF y PP=7. El alpha=1 indica un índice proporcional al índice de Shannon, con los resultados de RV=2,5; CF=3,8; PP=4,5. Alpha=2 constituye un índice que se comporta como el índice de Simpson: RV=1,9; CF=2,7; PP=3,8. Así podemos comprobar gráficamente que la muestra de RV es la más diferente y menos diversa respecto a PP; los conjuntos de CF adoptan un comportamiento intermedio entre ambos sitios, expresando algunos índices más cercanos a PP y otros a RV. En cuanto al ordenamiento de las muestras a partir de su diversidad general, obtenemos que RV<CF<PP.

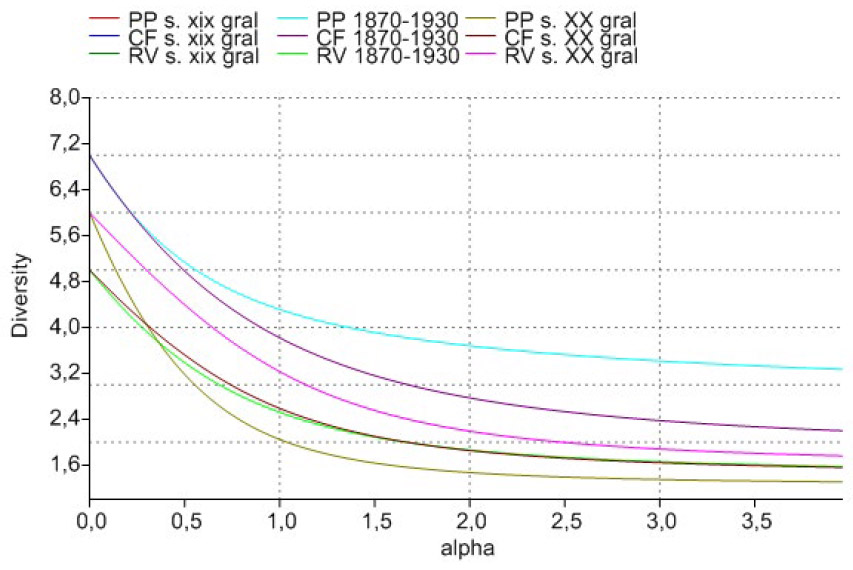

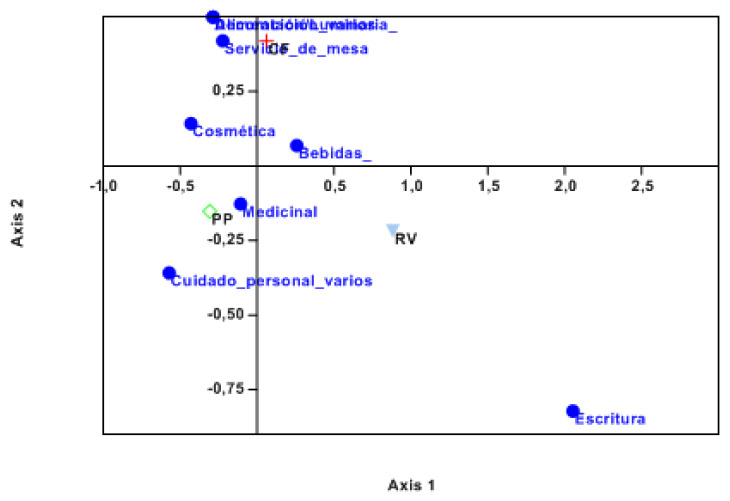

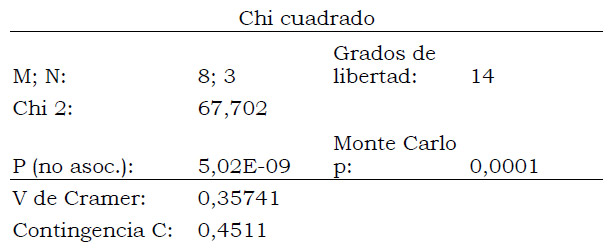

Análisis de correspondencia

Con el objetivo de obtener una visualización de las relaciones entre los conjuntos y las variables, se realizó a continuación un análisis de correspondencia. Los resultados (Tabla 13) indican que el eje 1 explica el 72% de la asociación, y el eje 2 un 27%. Siguiendo la Figura 13, la categoría de “bebidas” parece asociarse a los tres sitios de una forma muy comparable, mientras que la “escritura” (tinteros) se relaciona particularmente a RV. Por su parte, a PP se asocian preferentemente las categorías medicinales, y de cuidado personal, mientras que a CF, el servicio de mesa y de decoración, junto con la alimentación; los artefactos de cosmética se relacionan a ambos. De esta manera los tres sitios demuestran asociaciones distintivas, con un mayor acercamiento entre CF y PP respecto de RV. CF parece mostrar más generalmente artefactos asociados al uso doméstico básico, mientras que PP exhibe mayor proporción de elementos especializados en el área del cuidado personal (aunque también doméstica). A esta área se asocia en segundo lugar RV.

La tabla de contingencia (Tabla 14) por su parte, muestra un valor de Montecarlo significativo, y un valor muy bajo (5,0169E-09) del estadístico p de no asociación, indicando la refutación de la hipótesis nula de no asociación entre las variables; se sustenta así que sí hay una relación entre aquellas (Barcelo 2008) (es decir, entre la diversidad de artefactos hallados -y por tanto actividades- y los sitios donde se localizaron). Al observar la V de Cramer, sin embargo vemos que la intensidad de esa relación no es alta (35%). En conclusión, los valores de la matriz muestran una independencia relativa baja, aunque significativa.

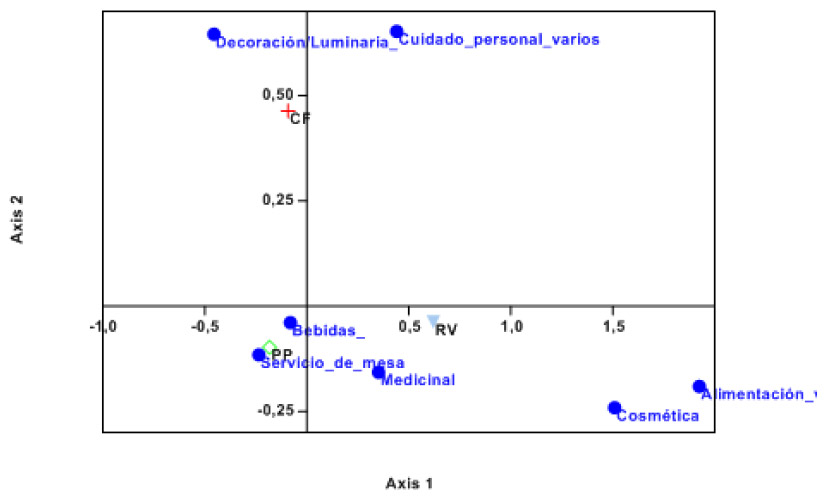

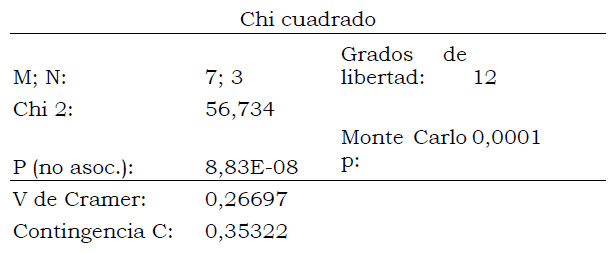

Para los materiales del bloque temporal s. XX general, los resultados son los que se observan en la tabla 15.

La relación entre los ejes (Figura 14) es semejante a la del análisis precedente, sin embargo se encuentran diferencias en la asociación entre los sitios y las categorías artefactuales. Las bebidas se mantienen en el centro de la dispersión, estando altamente representadas en todos los sitios. CF se encuentra más relacionado a la decoración y luminaria, y al cuidado personal. PP está más directamente asociado a las bebidas, servicio de mesa, escritura y medicinales, lo que puede evidenciar la mayor dominancia que se veía previamente. Por último RV, ubicado en una posición más central entre las clases artefactuales, se asocia a los ítems de alimentación, tanto como de cosmética, medicinales y escritura, demostrando cierta homogeneidad en sus asociaciones.

En líneas generales se muestra para este periodo un mayor acercamiento entre PP y RV. Una vez más estos resultados pueden echar luz sobre la importancia de los procesos de formación en los sitios y los cambios en las actividades que se encuentran representadas a lo largo del tiempo.

Finalmente, la tabla de contingencia (Tabla 16) muestra nuevamente un valor de Montecarlo significativo y un bajo valor del estadístico p, indicando cierta asociación entre las variables en la estructura de los datos. Al observar la V de Cramer, sin embargo, la intensidad de esa relación es aún más baja que en el caso anterior (26%). En conclusión, los valores de la matriz muestran una dependencia relativa baja, aunque significativa.

DISCUSIÓN

A partir de distintos análisis estadísticos sobre las muestras arqueológicas fue posible establecer ciertas consideraciones sobres los procesos de formación de los sitios, y las actividades y prácticas de consumo representadas en ellos.

Marco temporal de los sitios arqueológicos

En primer lugar se destaca una leve asociación de los sitios a cronologías definidas. Los tres yacimientos presentan materiales arqueológicos atribuidos tanto al siglo XIX como al siglo XX/XXI, sin embargo se pueden observar algunas diferencias. Basándose en la estadística descriptiva de la Figura 3, y profundizando con un análisis de correspondencia entre sitios y períodos cronológicos (Figura 4), se plantea que Plaza Pueyrredón se encuentra más relacionado al siglo XIX general y a la primera mitad del siglo XX; mientras que Corralón de Floresta se asocia más particularmente a los tres decenios previos y posteriores al cambio de siglo, 1870-1930. Por otra parte, Rodríguez-Visillac mantiene una relación un poco más distante pero asociada al siglo XX/XXI y a la segunda mitad del siglo XIX. Por último, los materiales adscriptos a la primera mitad del siglo XIX aparecen más homogéneamente representados en los tres sitios, con una leve tendencia de preponderancia en Plaza Pueyrredón.

En cuanto refiere a la historia de vida de los sitios, los resultados coinciden y completan la información conocida a través de los datos históricos. Si bien se sabe que el predio de Rodríguez-Visillac fue habitado durante todo el siglo XIX en adelante, el registro arqueológico que se encuentra más representado corresponde al siglo XX, y en menor medida a la segunda mitad del siglo XIX. Aunque hubo un uso prolongado del espacio, las actividades que más impacto material tuvieron habrían sido aquellas relacionadas a su historia moderna (la expropiación del terreno por parte del Ferrocarril, y posteriormente la actividad scout), y en menor medida la relacionada a la vivienda de la familia Silva, entre finales del siglo XIX y los años 1930. El Corralón de Floresta por su parte, muestra su especial relación con el periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX, congruente con la importancia relativa de los materiales provenientes del componente de ceniza del sitio. Dicho componente fue introducido en el subsuelo como relleno hacia 1911 según las fuentes históricas (Camino 2012); a pesar de un largo uso del sitio, el mayor impacto material se habría dado en ese período. Finalmente, Plaza Pueyrredón es el sitio que muestra mayor representación de todas las cronologías en sus materiales, a excepción de los más modernos (segunda mitad del siglo XX y XXI). En general se podría asociar los resultados a la funcionalidad del lugar como espacio abierto (potrero, plaza), con un posible descarte ocasional de objetos a lo largo de ambos siglos, aunque con la particular irrupción -al igual que CF- de al menos una capa de ceniza que daría cuenta de la mayor parte de los materiales de finales de siglo XIX y principios del XX.

Comparación de los conjuntos artefactuales y actividades representadas

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la clasificación morfofuncional de las piezas que pudieron ser adjudicadas cronológicamente a cada período, y evaluando las diferencias cuantitativas de los conjuntos, se demostró que el tamaño de la muestra no tendría gran relevancia en influenciar los resultados.

Al analizar los gráficos de barras (Figuras 5 a 7) y los índices y perfiles de diversidad (Tablas 10 a 12 y Figura 12), surgen tendencias temporales particulares. El siglo XIX general mostró una dominancia absoluta de una sola clase artefactual (botellas), que se contrapone a la riqueza y diversidad material de los periodos posteriores en todos los sitios, reflejando la importancia de la materia prima vítrea en la producción y consumo de contenedores de bebidas.

Por su parte, en el bloque ca. 1870-1930, el conjunto de RodríguezVisillac presenta un mayor grado de dominancia (unas categorías artefactuales sobresalen sobre otras), mientras Plaza Pueyrredón y Corralón de Floresta muestran una mayor homogeneidad de materiales. A su vez, fue posible ordenar los tres sitios en cuanto a familia de diversidades se refiere, resultando que RV<CF<PP. El Corralón se ubica así en una posición intermedia, acercándose por momentos a RV y por otros a PP.

Toda esta información permite plantear que la mayor diversidad (general) y homogeneidad en los materiales de Plaza Pueyrredón y Corralón de Floresta se deben a la proveniencia del componente estratigráfico de mayor aporte a las muestras, los rellenos acarreados desde la quema para nivelar los terrenos. Estos materiales se corresponderían con el descarte de basura asociado a la población general de la ciudad. Por su parte, la menor diversidad y mayor dominancia presentes en RodríguezVisillac, referirían a un conjunto artefactual producto de un descarte más acotado, de carácter local.

A su vez los tres sitios muestran una asociación particular a determinadas categorías de artefactos (Figura 13), aunque la relación no sea muy intensa. Rodríguez-Visillac se relaciona más con tinteros y botellas de bebidas; Plaza Pueyrredón se asocia preferentemente a los frascos y pequeñas botellas de productos medicinales, cosmética y de cuidado personal en general, y en segunda medida a vajillas, objetos decorativos y botellas de bebidas; en Corralón de Floresta aquellas relaciones se invierten, teniendo mayor cercanía las últimas categorías señaladas. De esta manera, se enfatiza nuevamente una mayor semejanza entre las muestras de PP y CF, y la menor riqueza de Rodríguez-Visillac dado su espectro más restringido de categorías representadas. Aunque menores, las diferencias entre Plaza Pueyrredón y Corralón de Floresta podrían deberse a diversos factores sobre los que resulta necesario trabajar en el futuro; entre ellos se podría incluir alguna diferencia cronológica más fina entre ambos, problemas de muestreo al recuperar los materiales, etc.

Finalmente, en el siglo XX general, se observan algunas reversiones de las tendencias previas. El punto que cobra más relevancia es el cambio en la dominancia de las muestras de CF y PP, que aumenta mientras en RV decrece (Tablas 10 a 12). Dos factores podrían dar cuenta de este cambio en PP5: un problema de sesgo en la muestra, y/o un cambio en las prácticas de consumo y uso del espacio en ese período. El primero sería resultado de la recolección de rescate, que priorizó la recuperación de material más antiguo, y en el caso del más moderno, aquellas piezas de mayor integridad de conservación (botellas en general). El segundo factor implicaría un cambio en el descarte producido en el lugar, que podría asociarse a actividades más ocasionales en la plaza, desvinculadas de los rellenos previos. De modo similar, en CF el aumento de la dominancia puede relacionarse con la importancia del descarte local más dirigido, y no ya con el relleno colectivo -como sucedía con RV en el momento previo-. RV presenta una leve disminución de su dominancia en este periodo, que puede asociarse a un cambio en las prácticas de consumo en el sitio, con actividades que produjeran un descarte más homogéneo. En general, y observando los perfiles de diversidad, se plantea que el conjunto de CF tiene una diversidad intermedia entre ambos sitios a lo largo del tiempo, aunque el ordenamiento para el siglo XX resulta inverso al bloque temporal previo, siendo que PP<CF<RV.

Partiendo del análisis SHE (Figuras 9 a 11) se obtienen unos resultados de mayor “gradualidad” en los cambios a lo largo del tiempo para Rodríguez-Visillac en comparación con Plaza Pueyrredón y Corralón de Floresta, cuyas tendencias más “quebradas” pueden estar evidenciando las intrusiones de los depósitos ya mencionados. La combinación de todos los resultados hasta aquí repasados, resaltan la importancia de los procesos de formación en los tres sitios, y los cambios en las actividades que representadas a lo largo del tiempo.

CONCLUSIONES

Los tres sitios bajo estudio presentaron una cultura material adscripta cronológicamente a los siglos XIX, XX y XXI, sin embargo las actividades humanas llevadas a cabo a lo largo de ese tiempo impactaron de manera diferencial en cada espacio. Estas actividades incluyeron diversos procesos como el descarte local y/o doméstico, terraplenados y rellenos, la circulación de los residuos urbanos, las prácticas de consumo cotidiano, etc.

La diversidad artefactual de las muestras adscriptas a finales de siglo XIX y principios del XX, permite asociar cada conjunto a la representación de un rango de actividades cotidianas (alimentación, cuidado personal, construcción y amueblamiento, comunicación). Se propone que estas esferas de actividad produjeron descartes diferenciales en el ámbito de la ciudad, ya que los conjuntos provenientes del descarte general (no individualizado) resultaron más diversos y homogéneos que aquel adjudicado a un descarte local, sino doméstico. Como en toda investigación, para la correcta comparación de muestras y periodos cronológicos es necesario discernir en los resultados la influencia de las prácticas de consumo in situ, y la de aquellas actividades (modernas o pretéritas) vinculadas a la formación del propio sitio. En este sentido se ha presentado también la posibilidad de evaluar qué tipos de sitios o muestras son comparables entre sí (por ejemplo tamaño de la muestra, problemas de muestreo en el campo, etc.). El potencial del trabajo aquí desarrollado consiste en aportar métodos para comparar y medir las diferencias entre estos conjuntos artefactuales.

El análisis estadístico como herramienta metodológica en la investigación arqueológica, puede emplearse para reforzar interpretaciones apoyando hipótesis, plantear la posibilidad de nuevas relaciones, o dirigir la mirada del investigador hacia patrones poco evidentes; la exploración de la matriz de datos per se, cobra así gran relevancia. Mediante herramientas estadísticas y/o por la transformación de matrices, se permite probar varias modalidades de presentación y análisis que ayudan al investigador a generar distintas reflexiones sobre un mismo conjunto de datos, y/o a destacar unos u otros aspectos de sus cualidades. Por su puesto los análisis aquí presentados brindan un índice probabilístico y no un valor de verdad lógica, sin embargo a partir de ellos se puede sustentar matemáticamente las interpretaciones, a la vez que generar nuevos caminos por donde profundizar el análisis.

Finalmente, respecto a los objetivos generales en los que se enmarca el trabajo realizado, se postula que los análisis presentados podrán contribuir a la comparación de conjuntos arqueológicos de distintos sitios y localidades en pos de identificar patrones en las prácticas urbanas de consumo de un período cronológico determinado6, así como sus cambios a lo largo del tiempo, brindando índices precisos a partir de los cuales generar el cotejo entre las muestras.

NOTAS

1. Ordenamiento basado en la propuesta de Weissel 2008.

2. Se utilizaron los datos absolutos del conteo, ya que por la ausencia de ceros en la matriz de datos, y dado que el análisis de correspondencia realiza internamente un proceso de generación de proporciones de los conjuntos, no era necesario transformarlos (Cardillo 2014).

3. El eigenvalue indica la proporción relativa de la varianza total que es explicada por ese componente o eje (Hammer y Harper 2006).

4. Como toda periodización se trata esta de una división teórica, que sirve como herramienta heurística para el análisis. Se buscó homogeneizar la cronología en base a las características de los sitios, la relevancia histórica y tecnológica de las divisiones, y el problema de investigación, coincidiendo en resultar de interés la comparación de las décadas del cambio de siglo con los periodos anterior y posterior (Traba 2013).

5. Podrían citarse también factores productivos, como la automatización de la producción de contenedores o el reemplazo a lo largo del siglo de la materia prima en ciertos ítems. Estas causas podrían hacer variar la dominancia del vidrio en unas clases artefactuales en detrimento de otras; sin embargo, habrían influenciado a la producción y comercialización en general, y no explicaría por sí solo el cambio observado en unos sitios y no en otros.

6. El problema de investigación fue planteado en la tesis de licenciatura de la autora (Traba 2013), y forma parte a su vez del proyecto doctoral en curso, que extiende el análisis a escala regional.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todo el equipo del Proyecto Arqueológico Flores por su valiosa labor, y a la Asamblea Barrial de Floresta por el espacio de trabajo brindado. Al Dr. Ulises Camino por su gran apoyo, y al Dr. Marcelo Cardillo por sus correcciones y sugerencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barcelo, J.A. 2008. Arqueología y Estadística. Introducción al estudio de la variabilidad de las evidencias arqueológicas. Universitat Autònoma de Barcelona. España.

Camino, U. 2012. Arqueología del Período Colonial y organización Nacional de San José de Flores. Tesis Doctoral FFyL, UBA. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Bs As, Argentina.

Cardillo, M. 2014. Patrones y procesos. El análisis exploratorio multivariado en Arqueología. Seminario de doctorado [Diapositivas]. Agosto 2014, FFyL (UBA). Buenos Aires.

Hammer, Ø. 1999. PAST, Paleontological Statistics versión 2.17. Reference Manual.

Hammer, Ø. & D. Harper. 2006. Paleonthological data analysis. Blackwell Publishing. UK.

Hora, R. 2010. Historia económica de la Argentina en el siglo XIX. Siglo XXI Editores. Buenos Aires.

Traba, A. 2013. Producción y uso de contenedores vítreos en Buenos Aires (1870-1930). Prácticas urbanas de consumo durante la consolidación del sistema mundial. Tesis de licenciatura. Facultad de filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Ms.

Weissel, M. 2008. Arqueología de La Boca del Riachuelo. Puerto urbano de Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Bs. As.