PRIMERAS APROXIMACIONES DESDE LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL A LA CASA-HACIENDA SAN PEDRO (ESTE DE LA PROVINCIA DE JUJUY)

THE FIRST APPROXIMATIONS FROM THE INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY TO THE HOUSE-STATE SAN PEDRO (EAST OF JUJUY PROVINCE)

PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES DA ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL À CASA SAN PEDRO HACIENDA (PROVÍNCIA LESTE DE JUJUY)

En este trabajo daremos a conocer los primeros datos históricos y arqueológicos que tenemos sobre la Casa-Hacienda San Pedro, la cual se localiza en la ciudad de San Pedro de Jujuy, Este de la Provincia de Jujuy. El edificio que hoy está en pie se terminó de construir en la década del 90 del siglo XIX. A principios del siglo XIX, en esta casa funcionaba un trapiche y se producía azúcar, tanto para consumo local como regional. Durante el siglo XX este edificio fue utilizado como oficinas administrativas del Ingenio La Esperanza, viviendas particulares, club recreativo, y como oficinas de Obras Públicas. Actualmente este edificio funciona como museo. La historia de esta casa es importante para comprender la configuración espacial de la ciudad de San Pedro de Jujuy desde su fundación; razón por la cual nos detendremos en esta historia para poder contextualizar el edificio, analizar sus modificaciones estructurales y vinculaciones con otras construcciones. Además, consideramos oportuno realizar algunas propuestas de intervención arqueológica en la Casa-Hacienda San Pedro con el fin de ampliar la información con la que contamos hasta el momento.

In this work we will announce the first historical and archaeological information that we have on the House - estate San Pedro, which is located in San Pedro city of Jujuy, East of Jujuy’s Province. The building that today is in foot stopped being constructed in the decade of 90 of the 19th century. At the beginning of the 19th century, in this house a trapiche was working and sugar was taking place, so much for local as regional consumption. During the 20th century this building was used as administrative offices of the Sugarmill La Esperanza, particular housings, recreative club, and as offices of Public Works. Nowadays this building works as museum. The history of this house is important to understand the spatial configuration of San’s Pedro city of Jujuy from his foundation; reason for which we will detain in this history to be able contextualize the building, to analyze his structural modifications and entails with other constructions. In addition, we consider opportunely San Pedro realizes some offers of archaeological intervention in the House - estate in order to extend the information which we possess up to the moment.

Neste trabalho nós daremos saber os primeiros dados históricos e arqueológicos que nós estamos usando o Casa-rancho San Pedro que fica situado na cidade de San Pedro de Jujuy, Isto do Município de Jujuy. O edifício que hoje está em pé terminou edifício pela década de 90 pelo século de XIX. No começo do século de XIX, nesta casa trabalhou um trapiche e açúcar aconteceu, tanto paradas consumo local como regional. Durante o século de XX este edifício era usado como escritórios administrativos do Gênio Esperanza, alojamentos particulares, clube recreativo e eu comem escritórios de Trabalhos Públicos. No momento este edifício trabalha como museu. A história desta casa é importante para entender a configuração espacial da cidade de San Pedro de Jujuy de sua fundação; argumente para qual parará nesta história para ser capaz a contextualizar o edifício, analisar suas modificações estruturais e linkings com outras construções. Também, nós consideramos que oportuno leva a cabo algumas propostas de intervenção arqueológica no Casa-rancho San Pedro com o propósito de aumentar a informação com que nós contamos até o momento.

INTRODUCCIÓN

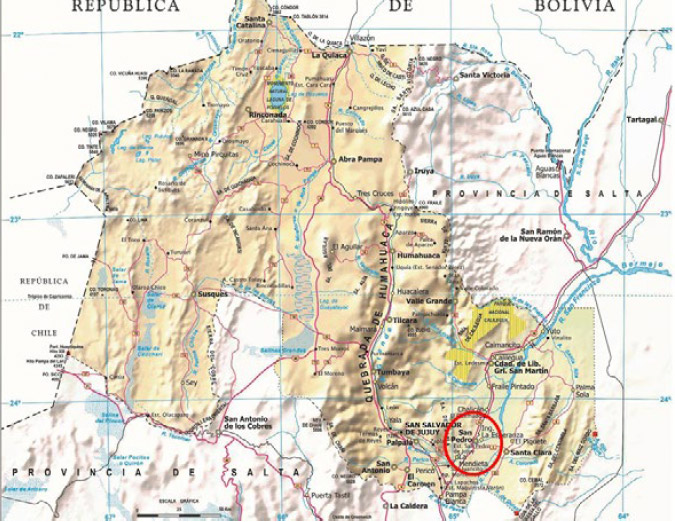

Con este trabajo queremos dar a conocer los primeros datos históricos y arqueológicos sobre la Casa-Hacienda San Pedro, la cual se localiza en la ciudad de San Pedro de Jujuy, Este de la Provincia de Jujuy (Figura 1). Esta región de la provincia de Jujuy se caracteriza por ser el lugar elegido para la instalación y funcionamiento de emprendimientos productivos azucareros desde el siglo XVIII; los cuales, en un primer momento, se trataban de haciendas en cuyos terrenos se plantaba de caña de azúcar, que luego era transformada en azúcar con una tecnología que se caracterizaba por el uso de trapiches de madera movidos por fuerza animal. A partir de la mitad del siglo XIX, la tecnología utilizada para esta producción cambia con la incorporación de maquinaria a vapor extranjera (Sierra Iglesias 1998; Constant y Armas 2012).

El caso de estudio que nos interesa presentar en esta oportunidad se trata de un edificio, cuya historia tiene su origen a mediados del siglo XVIII, vinculado de manera directa con la producción azucarera local. Como veremos en los párrafos siguientes, este edificio tuvo modificaciones a través del tiempo, tanto en su estructura como en las funciones y actividades que se desarrollaron en él.

Consideramos que, desde la Arqueología Industrial, podemos acceder a información relevante para conocer, comprender e interpretar los distintos momentos de la historia de este edificio; pero también, cómo de relaciona con otras materialidades registradas en sus proximidades y, de esta manera, acercarnos a la historia de la ciudad de San Pedro de Jujuy desde momentos anteriores a su fundación hasta la actualidad.

NUESTRO ABORDAJE

Para realizar nuestro trabajo recurrimos a consultar y analizar distintas fuentes. En primer lugar, nos planteamos la importancia de conocer la historia de la Casa-Hacienda San Pedro en particular, y de la ciudad de San Pedro de Jujuy en general; con el fin de poder contextualizar nuestro objeto de estudio en esta investigación. Para ello, consultamos la producción escrita edita e inédita de autores que, desde diferentes ámbitos, vienen desarrollando estudios referidos a la Casa-Hacienda y a San Pedro de Jujuy.

En segundo lugar, en base a la información obtenida en la primera etapa de trabajo, realizamos un rastreo de documentación histórica tanto en el Archivo de Tribunales y en el Archivo Histórico, ambos de la Provincia de Jujuy, como en la Oficina de Planeamiento de la Municipalidad de San Pedro. En esta etapa de trabajo, obtuvimos información de planos de la ciudad de San Pedro de Jujuy de distintos momentos históricos; lo cual nos ayudó a visualizar cómo fue modificándose la ciudad en el tiempo. De igual manera, accedimos a un número considerable de fotografías1 de la Casa-Hacienda de diferentes épocas, permitiéndonos observar los cambios en su estructura.

A medida que llevábamos a cabo estas tareas, el diálogo con los sampedreños fue creciendo, permitiéndonos conocer la existencia de otras materialidades posiblemente relacionadas con la Casa-Hacienda.

Por último, realizamos en relevamiento métrico y fotográfico de la Casa-Hacienda.

LA CASA-HACIENDA Y LA CIUDAD DE SAN PEDRO

En 1764 el gobernador de la Provincia de Tucumán otorga la merced de la Pampa de San Pedro al maestre de Campo Pedro López de Velasco. Eran tierras cubiertas por densos bosques, con algunos lugares aptos para el engorde e invernado de animales de transporte, principalmente mulas. Uno de los hijos de Pedro López de Velasco en 1772 se había comprometido con Joseph de Acuña, oriundo del Tucumán, a invernarle mulas, recibiendo dinero por adelantado por este servicio; pero “… como no pudo cumplir con lo pactado ni devolverle la suma otorgada a cuenta, optó por venderle las tierras en 1774 y tomar el anticipo como parte de pago” (Sierra e Iglesias 1998: 28). Joseph de Acuña y su esposa fueron los nuevos dueños de la Pampa de San Pedro; expandiendo sus propiedades con la compra de numerosas fincas. De un inventario de estas propiedades se desprende que la casa era de “…barasón bruta y torta de barro” (Sierra e Iglesias 1998: 28) sin que se haga referencia a su localización precisa. Acuña fallece en el año 1782. En 1795, cuando los herederos de Acuña fueron mayores de edad, Martín de Otero compró la Pampa de San Pedro; explotando la propiedad con el cultivo de la caña de azúcar, ampliando la superficie cultivada e “…iniciando la construcción de la casa principal de la hacienda” (Iacuzzi 2005: 29), dándole el nombre de Cañaverales y Finca San Pedro.

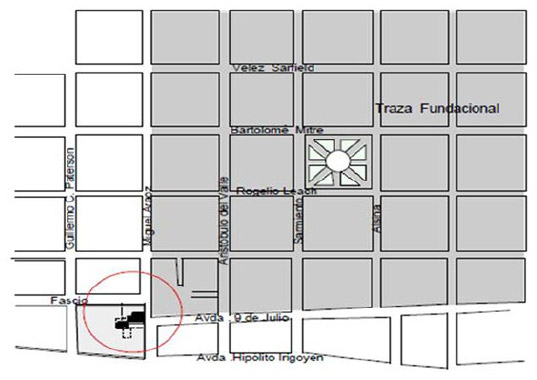

Cuando fallece Martín de Otero en 1827, deja la heredad empeñada en diez acreedores. En un inventario extrajudicial, realizado en 1843, encontramos una descripción de los bienes inmuebles en el cual se dice que la casa principal era de una planta y construida con adobes, los techos de tejas, las puertas de madera, y espacios destinados como cocina, despensa, tonelería, oratorio, carnicería y pulpería. Uno de los hijos de Otero decidió vender la Finca para poder pagar a los acreedores; no encontrando interesados en adquirir las tierras, entregó la Finca como pago a los acreedores de su padre en 1844. Un político salteño, Miguel Francisco Aráoz, se enteró de la venta de la finca y decidió comprársela a los nuevos propietarios en 1845; quien continuó con la expansión de la superficie cultivada de caña de azúcar, incrementando la originaria industria azucarera, y en el año 1876 comenzó a modernizar su actividad productiva importando de Inglaterra un trapiche de hierro y una planta purificadora del jugo de la caña de azúcar. Este reciente ingenio fue instalado en un gran salón de adobes construido en el costado Este de la sala principal de la Casa-Hacienda, denominándose Ingenio San Pedro. Años más tarde, en 1883, Miguel Francisco Aráoz formó una sociedad con otros cinco miembros (entre los cuales estaba Rogerio Leach, inglés), para instalar una nueva fábrica azucarera que se llamaría Ingenio La Esperanza; un año después el Ingenio San Pedro realizaba la octava y última cosecha. Durante 1883, el gobernador de la Provincia de Jujuy (Eugenio Tello) decide fundar el pueblo de San Pedro, solicitando a Aráoz para tal fin la donación de una porción de su propiedad, para luego realizar la mensura y trazado de la misma (Sierra e Iglesias 1998). La traza fundacional de San Pedro tenía una superficie de cinco cuadras por cinco cuadras (Figura 2).

En la década del 90 del siglo XIX, los propietarios ingleses demolieron el oratorio y construyeron la segunda planta de la CasaHacienda, morfología que se mantuvo hasta la actualidad (Figura 3). Para este período no contamos con información suficiente para tener una visión clara de la conformación de la ciudad, pero creemos que el número de obras destinadas a viviendas, comercios y redes viales debe de haber aumentado por el crecimiento de la actividad productiva del Ingenio La Esperanza. Hasta esta fecha la Casa-Hacienda sigue estando fuera del trazado fundacional, pero con cambios importantes en su morfología (Iacuzzi 2005; Vaqué y Giuliette 2014).

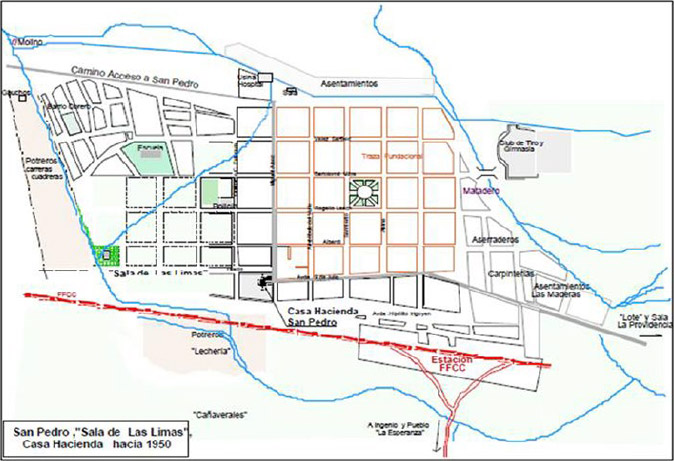

Entre la primera y cuarta década del siglo XX no encontramos nueva información que nos permita determinar las modificaciones de la casa-hacienda ni de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Estimamos que el crecimiento de las obras (viviendas, comercios, redes viales, servicios públicos) debe haber aumentado en cantidad pero no se extendió demasiado en el territorio. En esta etapa podemos incluir en la conformación espacial de la ciudad, la construcción de nuevos barrios para obreros, el establecimiento de un matadero, aserraderos, una carpintería, una lechería y un club deportivo. Todas estas edificaciones estaban dispuestas en los alrededores de la traza fundacional, siguiendo un sentido Norte-Sur el crecimiento de la ciudad, morfología que sigue visible en la actualidad, por lo que la Casa-Hacienda empieza a quedar incorporada a la ciudad. (Figura 4).

Entre la décadas del ’70 y del ’80 del siglo XX, la Casa-Hacienda sufre significativas transformaciones estructurales que siguen cambiando su morfología original. En esos momentos, la casa es sometida a una reducción importante de su superficie construida. Se edifican viviendas particulares en el terreno perteneciente a la Casa-Hacienda, que modifica su fisonomía y su vinculación espacial al resto de la ciudad. La CasaHacienda es usada en parte como inquilinato, otra parte es destinada para que funcione un club social, y también algunas habitaciones son transformadas en oficinas de Obras Sanitarias. En la década del ’80 la Casa-Hacienda es abandonada, teniendo en cuenta lo que esa situación significa para acelerar su deterioro (Iacuzzi 2005), y en los ’90 comienza a ser empleada como museo. La ciudad sigue creciendo en sentido Norte-Sur; siendo casi imposible su crecimiento urbano en sentido Este-Oeste debido a que las tierras que rodean la ciudad son de propiedad del Ingenio La Esperanza, es decir propiedad privada. Esta circunstancia territorial desfavorable es uno de los motivos por los cuales se comienza a plantear la necesidad de la población de contar con tierras para construir sus viviendas.

En 2001, luego de una tormenta estival, parte de la construcción de dos plantas de la Casa-Hacienda colapsa (Figura 5). Las autoridades municipales de turno toman la decisión de cerrar el inmueble, quedando de esta forma por varios años. Otra vez el deterioro de la casa se acelera. En años posteriores, con nuevas autoridades municipales, se decide demoler un sector del edificio que corría serios riesgos de caerse.

OTRAS MATERIALIDADES

Como mencionamos en párrafos anteriores, la posibilidad de mantener un diálogo con los sampedreños nos fue de mucha ayuda a la hora de conocer otras materialidades en cercanías de la Casa-Hacienda; pero sobre todo, significó poder relevar fotográficamente una de ellas.

En la manzana que se encuentra la Casa-Hacienda, en su extremo Este, tuvimos información sobre la existencia de un piso que podría tener vinculación directa con la casa. Este piso se encuentra dentro de una propiedad ocupada por una carpintería familiar. Luego de hablar con el dueño de la carpintería y explicar nuestro interés en ver esta materialidad, se nos permitió el acceso.

El piso se localiza en el sector medio de este emprendimiento familiar y sobre él se asientan algunas máquinas, lo que dificultó observar en detalle este sector. Decidimos realizar un relevamiento fotográfico. No se pudieron tomar medidas del piso porque, al ser un lugar de trabajo, tanto maquinarias como algunos productos de la carpintería estaban dispersos sobre él. El espacio ocupado por el piso es de unos 20 m de largo por unos 5 m de ancho. Está formado por ladrillos cocidos dispuestos en posición vertical; es decir que, lo que puede observarse es el alto del ladrillo no su ancho (Figura 6).

El dueño de la carpintería nos refirió que tiene esa propiedad desde hace más de 60 años y el piso de ladrillos ya se encontraba allí. También nos comentó que, por información proporcionada por su padre, es posible que dicho enladrillado sea de fines de siglo XIX o principios de siglo XX, y que habría estado relacionado con un sector de la casa destinado a alojar lo vinculado con el transporte (carros).

La segunda materialidad relacionada a la Casa-Hacienda es un inmueble que funciona en la actualidad como escuela secundaria. Este edificio se construyó a principios de siglo XX por los propietarios ingleses de la Casa-Hacienda y se lo conoce con el nombre de Sala de las Limas. Está ubicado a cuatro cuadras al Sur de la Casa-Hacienda. Sierra e Iglesias (1998) hace mención a que este inmueble pertenecía a los ingleses y era utilizado como oficinas administrativas por ellos. Su ubicación espacial puede observarse en la Figura 4 que mostramos en párrafos anteriores. No contamos con material fotográfico de esta construcción hasta el momento, pero tenemos previsto dentro de nuestras tareas de campo poder ampliar esta información que consideramos importantes para nuestros objetivos.

DISCUSIÓN

En este artículo presentamos tres materialidades ubicadas en una ciudad: la Casa-Hacienda San Pedro, un enladrillado, y la Sala de las Limas. Cobran importancia para nosotras porque, las interpretamos como fuentes de información para conocer y entender el funcionamiento y expansión de San Pedro de Jujuy entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, pero también para analizar la estructura del proceso de producción del azúcar, tanto en su etapa pre-industrial como en su etapa industrial; es decir, del paisaje azucarero de este sector de la provincia de Jujuy.

Coincidimos con la opinión que tiene Lucas sobre la Arqueología y sobre las materialidades, cuando dice que “…La arqueología es una actividad materializante. No trabaja simplemente con cosas materiales, sino que materializa. Trae nuevas cosas al mundo: reconfigura el mundo” (Lucas 2015 [2004]: 10).

Sabemos que son necesarias excavaciones sistemáticas en estos tres lugares, como también en otras zonas, por ahora no registrados por nosotras, para obtener nueva información sobre los dos edificios y del enladrillado; para establecer con un grado de precisión mayor los vínculos entre estas materialidades y las funciones que cumplieron. Por ejemplo, lo que se conoce sobre la Casa-Hacienda es a nivel supra superficial; la información sobre pisos, cimientos, estructuras no visibles en la actualidad, modificaciones en construcciones subterráneas, como todo lo que incumbe a las actividades desarrolladas por las personas que vivieron, trabajaron, transitaron o intervinieron en este edificio, seguimos sin conocerlo.

También es necesario continuar con las tareas de relevamiento en la ciudad para determinar la presencia, o lugares de presencia, de otras materialidades que den cuenta del andamiaje de este paisaje azucarero.

NOTAS

1. De archivos personales de pobladores locales.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer a Carlos Iacuzzi por su interés en la Casa-Hacienda y por la información compartida con nosotras. Al personal del Museo Arqueológico Pablo Balduín por su tiempo. Al dueño de la carpintería, Sr. Canetti, por abrirnos las puertas de su emprendimiento. A los sampedreños que compartieron sus conocimientos acerca de las historias de la casa-hacienda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Armas, M. y M. Constant 2012. La Esperanza de los Leach. Un caso de diversificación agroindustrial con base a un ingenio azucarero. Edición de los Autores. San Salvador de Jujuy.

Balduin, P. 1983. Historia de San Pedro de Jujuy. Siglos XVI al XX. Inédito. Registro de Propiedad Intelectual, Derecho de Autor N° 268601.

Campi, D. y M. Lagos 1994. Auge Azucarero y Mercado de Trabajo en el Noroeste Argentino, 1850 – 1930. Revista ANDES 6, pp. 179-208. UNSA.

Iacuzzi, C. F. 2005. La Casa Hacienda de San Pedro: Patrimonio del Chaco Jujeño. Tesina para el Diplomado en Patrimonio Cultural Latinoamericano, Identidad, Catalogación y Criterios de Conservación. Universidad Blas Pascal. Inédito.

Lucas, G. 2004. Perturbaciones modernas: acerca de las ambigüedades de la Arqueología. [Modern Disturbances: On the Ambiguities of Archaeology. Modernism/ modernity Vol. 11(1): 109–120. Traducción de Andrés Laguens, febrero de 2015].

Raffino, R. y A. T. Igareta 2004. Arqueología Histórica en la Argentina. Antecedentes y perspectivas de su desarrollo. Investigaciones y Ensayos N° 54. Academia Nacional de la Historia. Buenos Aires.

Rutledge, I. 1987. Cambio Agrario e Integración. El desarrollo del Capitalismo en Jujuy: 1550 – 1960. Proyecto ECIRA – CISCO. Facultad de Filosofía y Letras, UBA/MLAL.

Sierra e Iglesias, J. 1997. Los 15 Dueños de la Pampa de San Pedro. Colección ARTE-CIENCIA, Serie “Jujuy en el Pasado”. EDUNJU.

1998. Un tiempo que se fue. Vida y obra de los hermanos Leach en el Departamento San Pedro, Provincia de Jujuy (Argentina). Colección ARTE-CIENCIA, Serie “Jujuy en el Pasado”. EDUNJU.

Vaqué, M. L. y E. S. Giuliette 2014. Moliendo Trigo y Caña: dos casos de estudio desde la Arqueología Histórica. II Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y XI Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca.

Zarankin, A. y X. Senatore 2007. Historias de un Pasado en Blanco. Arqueología Histórica Antártica. Argumentum Editora Ltda. Brasil.