EL EX-MOLINO DENNER: UN CASO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE ESPERANZA (PROVINCIA DE SANTA FE)

THE EX-MILL DENNER: A CASE OF INDUSTRIAL ARCHEOLOGY OF ESPERANZA CITY (SANTA FE PROVINCE)

O EX-MOINHO DE DENNER: UM CASO DE ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL NA CIDADE DE ESPERANZA (PROVÍNCIA DE SANTA FE)

Esperanza se ubica en la provincia de Santa Fe, fue fundada en 1856 como un emprendimiento de iniciativa privada que contó con el apoyo del Gobierno Provincial. Su objetivo era poblar y hacer producir las tierras “deshabitadas” del joven Estado Nación. Así fueron traídas doscientas familias de inmigrantes europeos, que se asentaron en concesiones de tierras destinadas a ese propósito. Tras el asentamiento de los inmigrantes se procedió a la realización de las primeras actividades de cultivo, el paso del tiempo y el buen rendimiento de los cultivos, permitió a los colonos ampliar las actividades económicas a fin de satisfacer sus propias necesidades, surgiendo así pequeñas industrias, como fue la molienda de trigo. Este trabajo trata sobre un molino instalado en la colonia de Esperanza en el año 1884. Se realizará un recorrido por la historia de este molino, prestando principal interés en los cambios estructurales que sufrió el predio a lo largo del tiempo hasta llegar a la actualidad. Hoy en día el sector conservado del molino es reutilizado como museo de arte, y el nombre con el que se conoce (Casa de la Colonia) guarda muy poca vinculación con respecto a la función original del conjunto estructural.

The city of Hope province of Santa Fe, it was founded in 1856 as an enterprise of private initiative that possessed the support of the Provincial Government. His aim was to populate and to make produce the “uninhabited” lands of the new Estado Nación. For which they brought two hundred families of European immigrants, which settled themselves in concessions of public lands delimited with this intention. After the accession of the immigrants one proceeded to the accomplishment of the first activities of culture, the passage of time and the good performance of the agricultural labors, allowed to the colonists to extend the economic activities in order to satisfy his own needs, arising small industries like that, as being the grinding wheat, which then they grew. This work treats on a mill installed in the colony of Esperanza in 1884. A tour will be realized by the history of this mill, giving principal interest in the structural changes that the land suffered throughout the time up to coming to the current importance. Nowadays the sector preserved of the mill is reused like art museum, and the name with which esperancina is known to this vestige of the flour industry guards very few entail with regard to the original function of the structural set.

O município de Esperanza de cidade de Santa Fe. Foi fundado em 1856 como um emprendimiento de iniciativa privada que teve o apoio do Governo Provinciano. O objetivo era povoar e fazer produza a Nação de Estado da mocidade terras “despovoadas.” Com este fim foram trazidas duzentas famílias de imigrantes europeus, de forma que eles se instalou concessões de terras definidas que eram de propriedade estatal. Depois do estabelecimento dos imigrantes você procedeu à realização das primeiras atividades de cultivo, o passo do tempo e o rendimento bom dos trabalhos agrícolas, permitiu os colonos para aumentar as atividades econômicas para satisfazer as próprias necessidades deles/delas, enquanto surgindo indústrias pequenas deste modo, como sendo o moinho de trigo que então cresceu. Este trabalho experimenta um moinho instalado na colônia de Esperanza dentro 1884. Ele/ela será levado fora uma viagem para a história deste moinho, interesse principal emprestador nas mudanças estruturais que sofreu a propriedade ao longo do tempo até chegar ao tempo presente. Hoje em dia o setor conservado do moinho é reutilizado como museu de arte e o nome com que a pessoa sabe a este vestígio da indústria esperancina farinhoso que ele/ela continua unindo muito pouco com respeito à função original do grupo estrutural.

INTRODUCCIÓN

El campo de acción de la arqueología industrial no es uniforme y no se aplica de la misma manera en las distintas provincias de la Argentina. Tal es así que en algunos lugares, parece ser una novedad, cuando en realidad lleva más de dos décadas de trabajos e investigaciones, sin mencionar que en países como Estados Unidos y el Reino Unido, ya es una disciplina científica más cercana a la madurez (Cano Sanchíz 2007). En cuanto a la ciudad de Esperanza, debemos decir, que se identifica con la primera descripción. Conocida como Primera Colonia Agrícola Organizada del País, cuna de diversas actividades económicas de relevancia para la Argentina decimonónica, esta localidad del centro de la provincia de Santa Fe, posee potencial para el trabajo arqueológico. No obstante no conoce del todo las formas en las que se pueden abordar este tipo de trabajos científicos. Cuando hablamos de arqueología industrial, nos referimos a una disciplina amplia que puede abarcar una variedad de temas, siempre relacionados a la industria, pero que a su vez va más allá, es decir, que se trata de “(…) un término adaptable, bien se puede tratar de la exposición de un museo, de la protección de un sitio, del estudio de la maquinaria de una fábrica, de las poblaciones fabriles, del desarrollo económico, etc. En otras palabras, la arqueología industrial es la integración de varios tipos de estudios, ya sea arqueológico, económico, arquitectónico, social, antropológico, histórico, entre otros, pero enfocado a la historia de la tecnología por así decirlo.” (García García y Rivas Badillo 2007: 64).

El presente trabajo desarrolla los inicios de una investigación ligada al pasado industrial de la ciudad de Esperanza (prov. de Santa Fe), apuntando a la agroindustria como centro de interés. El caso de estudio lo representan los restos del ex-molino Denner, el mismo fue un molino harinero que se construyó en 1884, momento en el cual el país ingresaba al mercado externo con su producción de granos y cereales. Este molino fue uno de los principales establecimientos industriales con los que contó la ciudad y a su vez uno de los que más perduró en el tiempo, sorteando los difíciles periodos de crisis, que atravesó el sector harinero a lo largo de su historia.

A través de documentos históricos, fotografías y planos de la ciudad iremos recorriendo la historia del molino. El presente trabajo es un extracto que muestra solo etapas iniciales de investigación, cuyo objetivo no es otro más que presentar el caso de estudio, el cual por encontrarse en pleno casco céntrico del tejido urbano de la ciudad, no ha podido ser intervenido mediante tareas de campo de alto impacto como excavaciones o sondeos. Esperamos proseguir con las investigaciones e incorporar más datos al respecto de este ejemplar del patrimonio industrial de la ciudad de Esperanza que aún persiste en el tiempo.

ESPERANZA: PRIMERA COLONIA AGRÍCOLA ORGANIZADA

La ciudad de Esperanza es la cabecera del departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe (Figura 1), República Argentina. Se ubica entre los 31° 25’ Lat. Sur y los 60° 56’ Long. Oeste, su altitud es de 38 m.s.n.m.

Si bien se toma como fecha de fundación el 8 de septiembre de 1856, el proyecto de colonización comenzó unos años antes. En junio de 1853, el empresario salteño Aarón Castellanos, firmó con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Don Domingo Crespo, un contrato de colonización por medio del cual Castellanos se comprometía a traer 200 familias de inmigrantes europeos, cada familia de por lo menos cinco miembros adultos. Dentro de esta categoría se incluían a los niños de 10 años en adelante, los cuales eran considerados ya aptos para las labores de la tierra.

Por su parte el gobierno debía asegurar una concesión de tierra de pertenencia pública de 33 ha para cada núcleo familiar, a la cual se le agregaban una serie de insumos (semillas de algodón, trigo, maíz, etc., 12 cabezas de ganado y barricas de harina), para que pudieran comenzar con las tareas productivas prontamente.

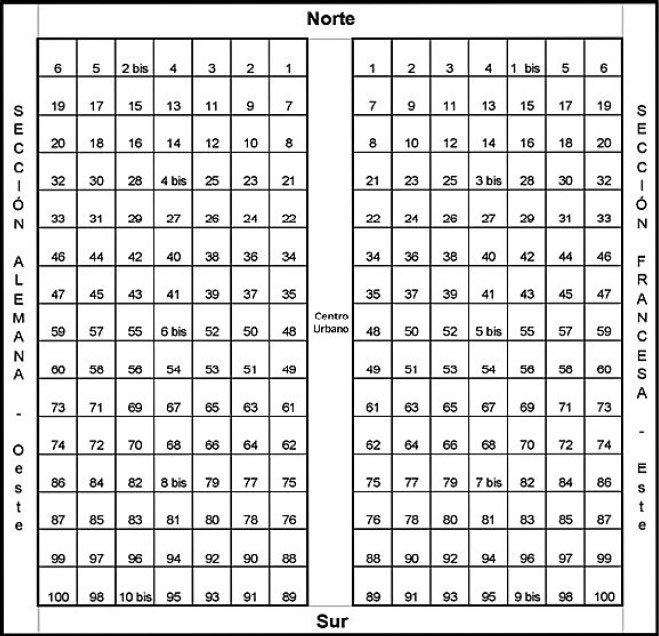

La configuración de la colonia, se constituyó por 210 concesiones divididas en dos secciones de 105 concesiones cada una. Al oeste se encontraba la Sección Alemana y al este la Sección Francesa, ambas estaban separadas por una calle central que corría de norte a sur y medía 10 km de largo por 390 m de ancho (Figura 2).

En la calle central se emplazó el tejido urbano del pueblo de Esperanza, estaba constituido por 96 cuadras de las cuales cuatro fueron destinadas a la plaza central. El resto fueron divididas en cuatro solares y puestas a la venta, con el objetivo de fomentar la ocupación de estas tierras y apoyar así el proceso de colonización.

Para junio de 1856 la totalidad de familias habían llegado y se instalaron en sus respectivas concesiones. De esta forma la colonia agrícola quedó asentada a 32 km de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz.

Las primeras tareas agrícolas no dieron resultados alentadores, debido a diversas razones, entre ellas destaca la no adecuación por parte de los inmigrantes al calendario de cultivo de las nuevas tierras y plagas de langostas que debieron afrontar. Finalizando la década de 1850, los agricultores comenzaron a producir excedentes suficientes como para arriesgarse a incursionar en nuevas tareas productivas. Un ejemplo de esto fue la iniciativa de Martín Gaspoz de instalar un molino hidráulico a orillas del Arroyo Cululú (Tabla 1), a partir de ese momento la actividad molinera se constituyó en una de las actividades económicas más pujante de la ciudad y de la región, caracterizada por instalación de numerosas colonias agrícolas.

La importancia de este tema radica en que hasta el momento en el que se implantó el modelo de colonización agrícola, hubo muchos bienes de consumo en el país que eran importados y de alto costo, la harina fue uno de estos productos. Durante la primera mitad del siglo XIX, la provincia de Santa Fe contaba con escasas actividades agrícolas, al igual que otras provincias del este del país la actividad principal en tierras santafesinas, era la ganadería, existían pocas extensiones de tierras dedicadas al cultivo, el cual era principalmente de maíz y algunos vegetales para consumo de sus habitantes (Lehmann 2011).

A los inmigrantes europeos que llegaron en 1856 para formar la colonia agrícola, se les había provisto con seis barricas de harina, de ocho arrobas cada una, para que suplieran sus necesidades durante el periodo siguiente a la instalación en territorio santafesino, sin embargo, las barricas no fueron entregadas en tiempo y forma, por lo que este producto se acabó rápidamente. Esto fue un impacto para los inmigrantes porque la base de su dieta era la harina y la falta de esta no podía ser suplida de forma regular.

A medida que las colonias agrícolas comenzaron a prosperar y sus cultivos de trigo produjeron excedentes, los agricultores procedieron a realizar tareas de molienda a nivel doméstico, luego instalaron molinos hidráulicos y atahonas, con los que pudieron satisfacer las necesidades de la región. Posteriormente, la producción de harina de trigo se convirtió en una inversión sustentable, tal es así que entre 1875 y 1895 se produce un aumento del número de molinos instalados tanto en Esperanza como en el resto de la provincia de Santa Fe. El que se diera un aumento en la cantidad de molinos harineros durante este periodo no es de extrañar, sobre todo porque para el año 1880, Argentina ingresaba al mercado mundial mediante la apertura de la comercialización de trigo al exterior.

Según los autores consultados, en Esperanza la cifra de molinos harineros superaba la cantidad de diez, sin embargo, estudios recientes han, logrado detectar un total de 11 molinos cuyos dueños eran esperancinos (Giuliette 2014), de ese total algunos fueron construidos sobre las márgenes de ríos o arroyos con el fin de usar la fuerza del agua como energía; otros se instalaron en las mismas concesiones de los inmigrantes y otros se establecieron en el tejido urbano del pueblo (Figura 2). A continuación se expone una tabla con un listado de los molinos, detallando el tipo de molino según su funcionamiento, sus propietarios, nombre del establecimiento y año de construcción.

En los diferentes trabajos bibliográficos consultados se menciona la existencia de más molinos, incluso se menciona uno que funcionaba gracias a la fuerza del viento, no obstante se decidió dejarlos de lado porque los datos eran vagos y no coincidían con otras fuentes. De los once molinos cuya información era más consistente, se pudieron ubicar físicamente siete. La ubicación del resto de los molinos aún está en proceso de investigación. De los siete molinos localizados seis de ellos se encuentran en la actual traza urbana de la ciudad y el restante se encentra en la localidad de Empalme San Carlos, en área rural a 15 km de la ciudad de Esperanza aproximadamente.

Dentro del conjunto de complejos arquitectónicos pertenecientes a la industria harinera, que se encuentran dentro del tejido urbano de la ciudad, se halla el molino que tomamos como caso de estudio y que desarrollamos en este trabajo, se trata de los restos de la industria de Santiago Denner.

LA CASA DE LA COLONIA O EX – MOLINO DENNER

El pasado industrial de La Casa de la Colonia

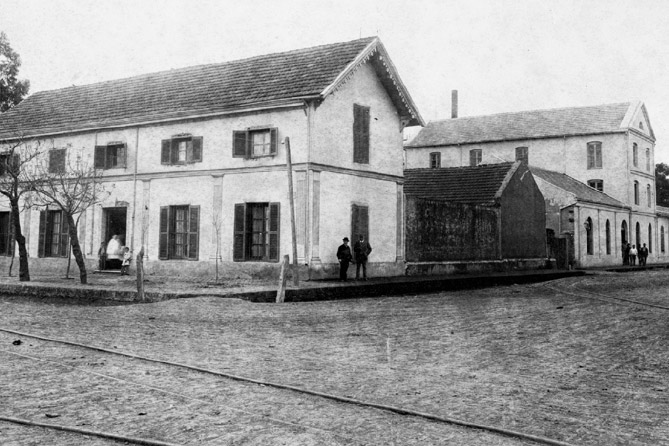

Santiago Denner fue un inmigrante suizo, nacido en 1843 en el Cantón de Uriel, se instaló en Argentina en el año 1860. Hábil hombre de negocios, supo relacionarse con empresas europeas que se dedicaban a instalar colonias en suelo santafesino con el fin de seguir con la tarea colonizadora. Un ejemplo de ello fue la compañía Beck y Herzog, de la cual fue apoderado tras el deceso de uno de sus socios. Bajo estas condiciones fundó la colonia de Santa María Norte en 1869 y en 1870 se radicó en Esperanza, en la concesión número 35 de la Sección Este o Francesa. Allí construyó su casa y adosado a ella un edificio en el cual funcionaría su molino harinero. En 1884 bajo la sociedad Bosch y Cía., constituida por los Sres. Carlos Bosch y Santiago Denner, se construyó el molino harinero, se ubicaba en la esquina sudoeste de la concesión 35 junto a la casa de la familia Denner (Figura 3), concesión limitaba por el oeste con el trazado urbano del pueblo de Esperanza.

En el año 1888 el molino sufre un incendio, evento común en este tipo de industrias debido a que los restos de harina suspendidos en el aire son altamente inflamables.

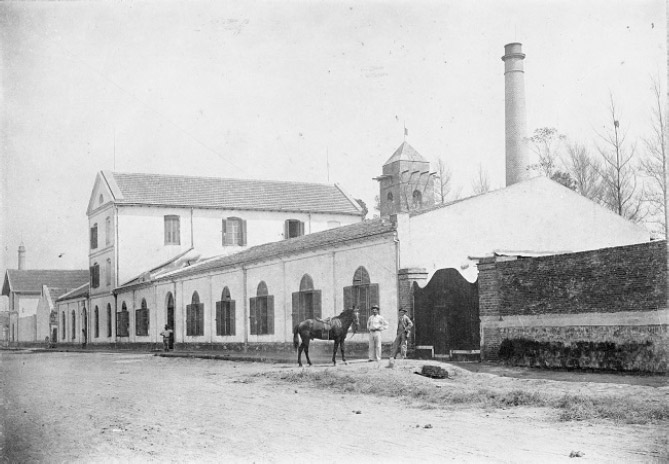

Las obras de reconstrucción se realizaron en el periodo de un año, para 1889 el molino ya se encontraba reconstruido y hasta ese momento era el primero en contar con su propia instalación de luz eléctrica. Pese a haber superado el obstáculo del incendio (Figura 4), en 1890 el molino enfrentaba la disolución de la sociedad que le había dado origen. Ese año Carlos Bosch se desvincula de la razón social establecida con Santiago Denner y conforma una nueva sociedad con otros integrantes, la cual dará inicio a la construcción del último y más moderno molino (Figura 5) con el que contó Esperanza, el Molino Angelita.

Pese a la finalización de la sociedad Bosch y Cía., el molino siguió con sus tareas esta vez a cargo del Sr. Denner. Desde entonces se lo denominó el nombre de su dueño. Sin embargo, a partir de 1895, las actividades industriales fueron decayendo, la producción de los molinos esperancinos ya no encontraban un lugar en el mercado mundial. Una serie de factores provocaron la lenta caída de la producción de harinas. Las medidas proteccionistas implementadas por algunos países europeos, la pérdida en el mercado brasilero, los impuestos a la comercialización del trigo que impuso el gobierno provincial, entre otras cuestiones, impactaron fuertemente en los molinos santafecinos en general y esperancinos en particular, provocando el cierre de algunos establecimientos y la reducción de las jornadas productivas de otros a la espera de mayor actividad comercial.

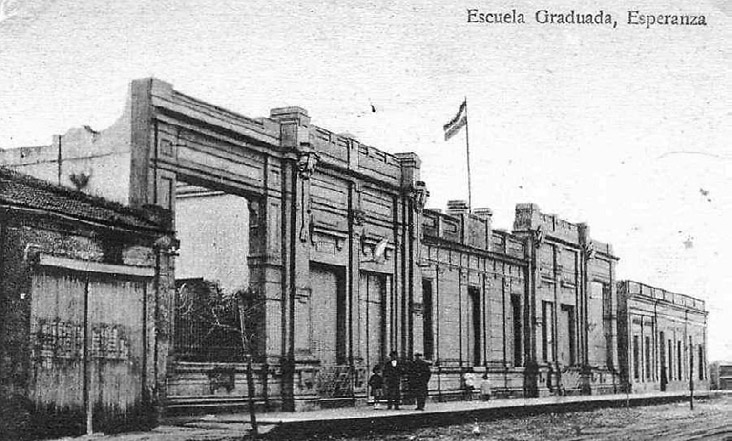

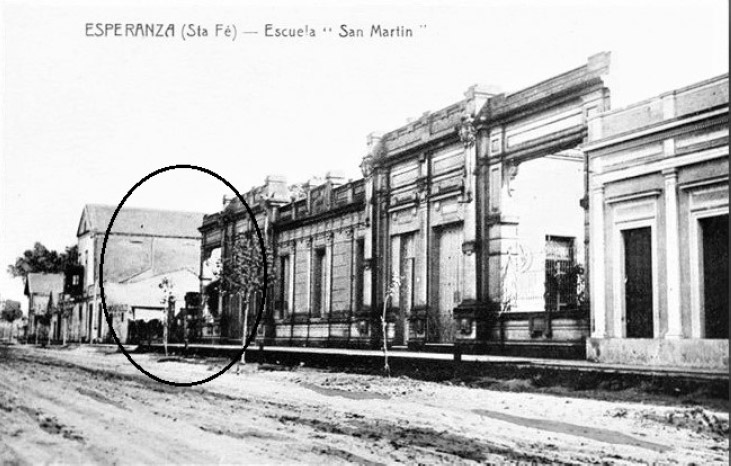

Sin embargo, la crisis de la industria harinera esperancina cada vez se hacía más aguda, y uno a uno los molinos dejaban de funcionar, algunos intentaban sobrevivir incorporando otras actividades, ese fue el caso del “Angelita”, el cual producía harina y caseína (la caseína es un derivado lácteo). En cuanto al molino Denner este siguió con sus funciones hasta 1930 año en el cual no se pudo sostener la actividad de producción de harinas, pero ya para ese entonces las instalaciones habían sido modificadas. En el año 1910 se inauguró la Escuela Graduada (Figura 6) (actual Escuela primaria N°314 Gral. José de San Martín), la misma se encontraba anexada a una parte del conjunto estructural del molino.

Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad de Esperanza, las concesiones que se ubicaban alrededor del trazado fundacional fueron vendidas y fraccionadas en cuadras, las cuales fueron loteadas a fin de edificar viviendas. Esto produjo un nuevo impacto sobre las instalaciones del ex - molino Denner, poco a poco sus edificios fueron desmantelados para construir casas y abrir calles, a medida que iba ampliándose el tejido urbano otros molinos sufrieron el mismo destino, mientras que otros fueron derribados completamente.

La Casa de la Colonia en la actualidad (Museo de Arte Héctor Borla)

Tras el cese de las actividades productivas en 1930, el molino de Santiago Denner estuvo inactivo, por un período de 39 años. Durante los cuales parte del predio se fue desmantelando (Figura 7).

Recientes investigaciones arrojaron datos que indicarían la utilización de parte de las instalaciones como depósitos, sin embargo esta información debe ser sujeta a verificación. Tiempo después de la instalación de la Escuela Graduada, la sección colindante al edificio fue demolida con el fin de abrir una vía de comunicación (calle Alberdi).

Tras haber sido desmantelado el molino, el único edificio que sobrevivió fue la casa de la familia Denner, la cual fue adquirida por la Municipalidad de Esperanza en 1969, con el fin de ser preservada. Todavía no se cuenta con información, respecto al uso que se le dio al edificio, sí se conoce que en el año 1983 la construcción conocida ya como Casa de la Colonia, fue donada a la Asociación de Artistas Plásticos de Esperanza, entidad que dio origen al Museo de arte Héctor Borla que se encuentra en funcionamiento en el mencionado edificio.

La Casa de la Colonia o ex–molino Denner, se encuentra a una cuadra de la plaza principal de la ciudad (Figura 8), en la intersección de la Av. Los Colonizadores y calle Rivadavia.

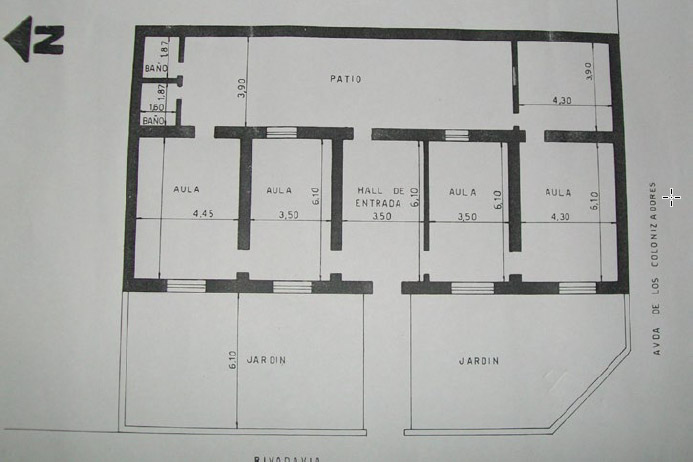

Se trata de una casa tipo chalet o chalé, con techo a dos aguas. Es una construcción de dos plantas, la planta inferior está constituida por un jardín frontal, seis habitaciones y un patio como se ve en el plano (Figura 9), el cual fue facilitado por la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Esperanza, en la misma se nos informó que, no existía plano de la planta alta, por lo que procedimos a realizar una reconstrucción estimada de la misma (Figura 10) basándonos en la información bibliográfica y de campo con la que contamos. El número de habitaciones varía entre una planta a otra.

Hoy en día la Casa está abierta al público los días viernes, sábados y domingos. Y suelen hacerse presentaciones y exposiciones especiales para el evento conocido como Noche de los Museos.

DISCUSIONES

Los restos del edificio que perteneció al conjunto arquitectónico del molino Bosch y Cía., y que luego fue manejado por Santiago Denner, representa una parte importante de la historia de Esperanza, más allá de su papel como colonia agrícola esta ciudad fue cuna de diferentes industrias, entre ellas la producción de harina.

Aun cuando nos interesemos por el pasado de este edificio, contamos con un problema a la hora de planificar las actividades de campo. La situación de la casa como bien patrimonial de la ciudad, como museo de arte y como lugar céntrico, dificultan demasiado el acceso a trabajos de excavación. Sobre todo porque la ciudad no cuenta con ordenanzas o legislación alguna que contemple el quehacer arqueológico como parte de la conservación, investigación o puesta en valor de los sitios con relevancia histórica. Por lo que muchas veces los trabajos como este terminan pareciendo síntesis históricas más que trabajos de arqueología industrial.

Esto se debe a que la idea de arqueología está vinculada a la de un explorador que se dedica a estudia solamente culturas extintas, por lo que a medida que se trabaja en las investigaciones de arqueología histórica e industrial es necesario ir desdibujando estos conceptos tan arraigados en el imaginario de las personas.

Este es el momento adecuado, ahora que la arqueología argentina va madurando y sus diversas ramas van captando un poco más de interés, tenemos una oportunidad de adentrarnos un poco más en el pasado consiguiendo abrir puertas a la investigación.

CONCLUSIONES

La Casa de la Colonia es el vestigio de una época lejana, conocida por las generaciones más jóvenes, como el museo de arte que es hoy en día parte de su historia se va perdiendo, escrita a medias en carteles de turismo que solo los curiosos y los visitantes leen. Con intenciones de desenterrar y difundir las historias que sucedieron allí, se plantean trabajos como este.

Sin embargo, aún faltan pasos por recorrer, la tarea de investigación en ciudades como Esperanza, tienen su grado de dificultad, debido a que muchas de las fuentes son fragmentarias o están dispersas en diferentes lugares, incluso se encuentran traspapeladas.

En el caso del ex-molino Denner la meta a futuro es realizar una reconstrucción del proceso de transformación del edificio y ver como afectó a la sociedad de la época, la transformación de esta industria. Asimismo se incluye la intención de aportar nuevos datos que contribuyan a la construcción de diversos relatos o discursos sobre la historia de esta ciudad, vista por algunos como una piedra de salvación, un proyecto para el progreso del Estado argentino decimonónico y por otros como una herramienta de justificación para la usurpación y apropiación de tierras, y extensión de la frontera con “el indio” (Bonuado 2006).

Mediante la arqueología industrial pretendemos llegar a comprender el pasado que dio origen a los diferentes discursos que construyeron la historia local. Discursos que resaltan o invisibilizan actores.

AGRADECIMIENTOS

Al personal del Museo de la Colonización, quienes colaboraron con algunas de las imágenes que fueron expuestas en este trabajo. Al personal de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad de Esperanza. A Carina Denner descendiente de Santiago Denner, quien facilitó información sobre la casa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bonuado, M. 2006. La organización productiva y política del territorio provincial (1853-1912). Nueva Historia de Santa Fe Tomo VI. Editorial Protohistoria. Rosario. Argentina

Cervera, M 1956. Boceto histórico del Dr. Manuel Cervera. Colonización Argentina. Fundación de Esperanza. 2ª Edición

Chiaramonte, J. C. 1986. Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina 1860-1880. Hyspamérica Ediciones Argentina, S.A. Buenos Aires.

Dorfman, A. 1986. Historia de la industria argentina. Hyspamérica Ediciones Argentina S.A. Buenos Aires.

García García, D. A y N. Rivas Badillo. 2007. “Usos turísticos del patrimonio industrial ferroviario en la ciudad de Puebla”. Disponible en internet: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ lhr/garcia_g_da/

Gori, G. 1969. Esperanza Madre de Colonias. Museo de la Colonización. Publicación Nº 1. Editorial Colmegna S.A. Santa Fe. Argentina.

1972. La tierra ajena. Drama de la juventud agraria argentina. Ediciones LA BASTILLA. Buenos Aires. Argentina.

Grenón, P. 1939. La Ciudad de Esperanza (prov. de Santa Fe). Tomo I Córdoba. Argentina.

Hobsbawm, E. 2011. En torno a los orígenes de la revolución industrial. Siglo Veintiuno Editores S.A., Buenos Aires.

Hora, R. 2010. Historia económica de la Argentina en el siglo XIX. Siglo Veintiuno Editores, S.A. Buenos Aires. Argentina.

Lehmann, G. 2011. La Colonia Esperanza y el Ferrocarril del Rosario a Córdoba. Cámara de diputados de la provincia de Santa Fe. Palo Alto Impresión & Digitalización. Santa Fe, Argentina.

Martiren, J. L. 2012. Lógica de planeamiento y mercado inmobiliario en las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe. Los casos de Esperanza y San Carlos (1856-1875). Revista Quinto Sol 16 (1), 1-26.

Sanchíz, J. M. C. 2007. Arqueólogos en la fábrica. Breve recorrido por la historiografía de la arqueología industrial. SPAL: Revista de prehistoria y arqueología de la Universidad de Sevilla (16), pp. 53-68.

Scalabrini Ortiz, R. 1957. Historia de los ferrocarriles argentinos. Editorial Devenir. Buenos Aires.

Trachana, A. 2008. Arqueología Industrial y restauración ambiental. Ed. Nobuko. Buenos Aires.

Vergara, O. G. 2011. Conociendo el pasado industrial. Perspectivas desde la arqueología. Acceso: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ConociendoElPasadoIndust rialPerspectivasDesdeLaArq-3681981.pdf

Zingerling, H. 1987. La Industria Molinera en la Colonia de Esperanza. Ed. La Unión. Santa Fe. Argentina.