ARQUEOLOGIA DE LA GUERRA DEL PACÍFICO. LA BATALLA DE DOLORES Y LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ

ARCHAEOLOGY OF THE PACIFIC WAR. THE BATTLE OF DOLORES AND TARAPACA CAMPAIGN

ARQUEOLOGIA DA GUERRA DO PACÍFICO. A BATALHA DE DOLORES E A CAMPANHA DE TARAPACÁ

Este trabajo se planteó como una revisión arqueológica acerca del evento histórico denominado Batalla del cerro San Francisco o de Dolores, librada el 19 de noviembre del año 1879, dentro de la campaña militar chilena en el que fue hasta entonces el Departamento peruano de Tarapacá durante la Guerra del Pacífico. Mediante este trabajo se buscó contrastar los datos arqueológicos con el conocimiento documental que se tiene acerca de esta batalla. Para esto se utilizaron conceptos y metodologías propias de la arqueología con el objetivo de complementar o reevaluar la documentación histórica en torno a esta batalla y de la materialización de un análisis territorial del lugar donde se llevó a cabo este acontecimiento. El conocimiento de la materialidad asociada a la acción bélica de 1879 fue posible mediante el acceso otorgado a la colección perteneciente al Museo Militar “Tarapacá” perteneciente a la VI División de Ejercito de Chile, ubicado en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá lo que permitió posteriormente en el trabajo de campo la correcta identificación de objetos asociados a la batalla tanto como permitir establecer los objetos como elementos indicadores que permitieron identificar qué bando pudo emplear ciertos objetos durante la batalla.

This work was conceived as an archaeological review of the historical event known as the Battle of San Francisco Hill or Dolores Battle, which took place on November 19, 1879, as part of the Chilean military campaign in the then Peruvian Tarapacá Department during the Pacific War. Through this work we sought to compare the archaeological data with the available documentary sources about this battle. In order to do this, archaeological concepts and methodologies were used with the goal of supplementing or reassessing the historical documentation about this battle, as well as carrying out a territorial analysis of the area where this event took place. Knowledge of the material associated with the military action of 1879 was made possible by the examination of the collection of the Military Museum “Tarapacá”, which belongs to the 6th Division of the Chilean Army and is located in the city of Iquique, Tarapaca Region. This allowed the correct identification of battle-related-materials found later in the course of fieldwork, also making it possible to determine what side employed the objects found.

Este trabalho foi apresentado como uma revisão arqueológica sobre o evento histórico chamado Batalha de Cerro San Francisco ou Dolores, entregue em 19 de Novembro de 1879, no âmbito da campanha militar chilena no que era até então o Departamento peruana Tarapacá durante o guerra do Pacífico. Através deste trabalho, buscou-se comparar os dados com o conhecimento arqueológico documentário que temos sobre esta batalha. Para que os conceitos e metodologias da arqueologia possui, a fim de completar ou reavaliar a documentação histórica sobre esta batalha ea realização de uma análise territorial onde se realizou este evento foram utilizados. Conhecimento do material associado à ação militar de 1879 foi possível graças a coleção premiada pertencente acesso ao Museu Militar “Tarapacá” pertencente à Divisão VI do Ejercito de Chile, localizado na cidade da região de Iquique Tarapaca que permitiu mais tarde no trabalho de campo a correta identificação de objetos associados com a batalha, tanto quanto possível estabelecer objetos como elementos que ajudaram a identificar os indicadores que poderiam usar lado certos objetos durante a batalha.

INTRODUCCIÓN

La guerra del Pacifico o del salitre fue una contienda que enfrentó a Chile contra la Alianza peruano-boliviana, que estalla en el año de 1879 y se prolonga hasta el año de 1884. Esta guerra se llevó a cabo en diferentes escenarios y cobró un enorme número en vidas humanas, así como un alto costo en lo material y en las posteriores secuelas en lo social. Algunos eventos que se desarrollaron a lo largo de esta contienda son significativos hasta nuestros días, en cuanto a legitimar la identidad nacional mediante el patriotismo. A pesar de ser una guerra librada hace 137 años, se hace presente a través de las conmemoraciones llevadas a cabo por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.

La naciente tecnología industrial jugó un papel importante en este conflicto, lo cual permitió el desarrollo de nuevas formas de confrontación en un campo de batalla, distinguiéndose bastante de las batallas de la Guerra de Independencia (1810-1818) o de la Guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana (1836-1839). En las guerras precedentes, el 90% del combate se llevaba a cabo con enfrentamientos cuerpo a cuerpo, siendo la carga de caballería la que decidía la victoria de alguno de los bandos. Por el contrario, durante la Guerra del Pacífico, las innovaciones tecnológicas fueron ampliamente relevantes, tales como el desarrollo de la munición individual para las armas de infantería1, adelantos en materia de la artillería2, una nueva era de acorazados en los mares, y otras armas que se venían desarrollando desde la Guerra de Secesión Norteamericana (1860-1865) y de los campos de batalla de Europa, como el caso de la ametralladora, además de las minas terrestres y marinas. La campaña terrestre que se llevó a cabo en el aquel entonces peruano Departamento de Tarapacá, por parte de las fuerzas armadas chilenas, fue la segunda acción terrestre llevada a cabo en territorio desconocido para el Ejército y Marina de Chile. Estas tropas ya habían experimentado meses antes las distintas características y condiciones del desierto de Atacama en la ocupación de Antofagasta y en el combate de Calama, con lo cual se consolidó la ocupación y la anexión de este departamento boliviano al territorio de Chile.

El problema que guió esta investigación radica en la forma en cómo se han llevado a cabo los estudios históricos militares, que sólo se sustentan en fuentes escritas. Generalmente, las fuentes escritas, en especial las historias nacionales, responden a la necesidad de elaborar un determinado discurso referente a un hecho histórico. Además, se debe considerar que las guerras no concluyen sólo en los campos de batalla o en los círculos diplomáticos, sino que se recrean constantemente en los imaginarios sociales surgidos durante y especialmente después de las hostilidades. Esto último es particularmente evidente en aquellas guerras que culminan victoriosamente (Cid 2011). Puntualmente, en momentos de guerra, el discurso escrito, puede ser un instrumento propagandístico, con una carga patriótica necesaria para ese momento. No obstante, en la actualidad se sabe que este discurso o interpretación, puede generar una discrepancia con los hechos históricos, por lo que resulta necesario complementar los estudios histórico-militares con disciplinas como la arqueología, la que por su especificidad, es capaz de contrastar, ya sea para confirmar o refutar, las apreciaciones históricas mediante el análisis contextual del terreno o área de estudio y de las materialidades.

CONCEPTUALIZACIONES NECESARIAS

Para desarrollar una investigación en torno a una guerra debemos considerar algunas definiciones: Guerra, Estrategia, y definiciones tácticas.

Guerra

La guerra según la Real Academia de la Lengua Española es definida como una lucha armada entre dos o más países, o entre grupos contrarios de un mismo país. La guerra, en esencia, supone un duelo a gran escala (Clausewitz 1832), y desde ese punto de vista se define como “un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar a un adversario a acatar nuestra voluntad” (Clausewitz 1832:3). Se espera, por tanto, derrotar al adversario con el menor uso de fuerza posible y lograrlo con el menor derramamiento de sangre lo convertiría en un “arte”. Por otro lado, desde la antropología, la guerra es un combate armado entre guerreros o soldados pertenecientes a dos comunidades políticas diferentes (Birx 2006). Esta definición enfatiza el empleo y manejo de las armas. De esta forma, su aprendizaje y adoctrinamiento corresponde a una socialización para un combate armado. Si bien la guerra corresponde a un acto violento, entre grupos de individuos, se diferencia de otros actos de violencia como el homicidio, los sacrificios, las penas capitales y duelos, debido a que la guerra al enfrentar a dos grupos políticos diferentes constituye un “sistema de guerra”. Desde una perspectiva intercultural, se establece que la guerra ha estado presente en todos los niveles socio-políticos de las sociedades del planeta, y es muy poco probable que hayan existido sociedades sin guerras (Birx 2006). Otra definición de guerra, también desde la antropología, propone que la guerra es un tipo particular de relaciones políticas entre grupos, caracterizado por el empleo la fuerza letal entre ellos en persecución de sus objetivos (Harrison 2002).

Durante la guerra la sociedad se reordena a sí misma, tanto de manera interna como en oposición al enemigo que enfrenta, unificando la nación mientras dura el conflicto. Este ordenamiento hace que la ciudadanía se confronte desde un “nosotros” hacia “los otros”, permitiendo el desarrollo de un sentimiento nacional identitario, que genera una confrontación que incluso sobrepasa al campo de batalla. Este sentimiento se logra mediante el uso de la “propaganda”, que en épocas de guerra adquiere un mayor carácter etnocentrista, provocando la denigración del adversario (Cid 2011).

Desde la disciplina, de acuerdo a lo que propone Alonso (2008), existen dos formas alternativas para hacer válida y útil una arqueología en torno al conflicto, que escapan al ámbito de la ciencia y entran de lleno en lo social:

- Considerar la guerra como un evento con masacres y crímenes, los que deben ser investigados para buscar verdades jurídicas y a los responsables y culpables de tales acontecimientos.

- Considerar la guerra como un hecho histórico, que debe ser investigado para entender los aspectos y detalles de las batallas y enfrentamientos, así como las circunstancias en que se ejecutaron acciones que podrían corresponder a crímenes, mediante el análisis de los campos de batalla, campamentos y fortificaciones.

Estrategia

Sea cual sea el origen del término, la estrategia nace con el hombre y su necesidad de supervivencia y desarrollo (Solís 2005); para el caso de una batalla o combate se entenderá como la manera en que se debiera derrotar una fuerza militar adversaria, conquistar un territorio y doblegar la voluntad del enemigo para lograr la victoria. Una buena estrategia es aquella que con el menor uso de fuerza física, material y en el menor tiempo posible, permite doblegar al adversario a tal punto que éste se retire de manera indefinida de la contienda. El éxito no dependerá solamente del material con el que se cuente para enfrentar a un adversario, Clausewitz asegura que el éxito de una batalla será resultado no solo de la fuerza física y del buen uso de los armamentos que se empleen, la “fortaleza del espíritu y el ánimo” y quienes ejecutan estos elementos serán determinantes al momento del éxito o fracaso de un encuentro bélico (Clausewitz 1832). Estos elementos, tanto la fortaleza como el ánimo, serán resultado de la formación de quienes van a enfrentarse a un adversario, de los valores asociados al lugar de origen, a la causa del por qué luchar, como a las condiciones vividas previas al encuentro, entre otros aspectos.

Definiciones tácticas

Las acciones más significativas en una guerra, lamentablemente, no corresponden a la diplomacia, sino a los enfrentamientos armados, los que terminan con víctimas y una serie de registros materiales de dichos acontecimientos. Estos enfrentamientos pueden ser definidos mediante los siguientes conceptos3:

Combate: Acción bélica menor, que no tiene una mayor repercusión estratégica en el resultado de una guerra; es un enfrentamiento que no se planifica por ninguna de las dos partes. Es el caso del combate de Pampa Germania , donde no existe un plan de ataque ni mucho meno s de defensa.

Batalla: Acción bélica mayor, en donde existe una planificación por parte de las fuerzas que se enfrentan mediante un “orden de batalla”4 y un “plan de batalla”5 (de ataque o de defensa). Esta mayor planificación tiene como objeto incidir en las acciones posteriores del conflicto completo.

LA GUERRA DEL SALITRE, LA CAMPAÑA DE TARAPACA Y LA BATALLA DE DOLORES. BREVE RESUMEN

La Guerra del Pacifico o del salitre comienza el 14 de febrero de 1879, después que Chile y Bolivia agotaran recursos diplomáticos en torno a la disputa sobre una franja territorial en pugna desde la década de 1840 (la actual región de Antofagasta). El 5 de abril de ese año Chile rompe relaciones con el Perú, que ya había pactado Alianza con Bolivia. Esta última nación se retira de la contienda una vez derrotado su ejército en la batalla del Campo de la Alianza en 1880. Esta guerra se prolongó hasta la derrota del último reducto del ejército peruano en la sierra o breña del Perú en 1884. A lo largo de estos seis años de guerra se libraron acciones en distintos escenarios, cobrando una enorme cantidad víctimas y trayendo consigo una serie de consecuencias de índole político-social para las tres naciones involucradas.

Esta guerra se desarrolló mediante seis campañas libradas en diversos escenarios:

Campaña de Antofagasta (febrero – marzo de 1879)

Campaña Marítima (abril – octubre de 1879)

Campaña de Tarapacá (noviembre – diciembre de 1879)

Campaña de Tacna y Arica (1880)

Campaña de Lima (1881)

Campaña de la Sierra (1882- 1884)

El 19 de noviembre de 1879

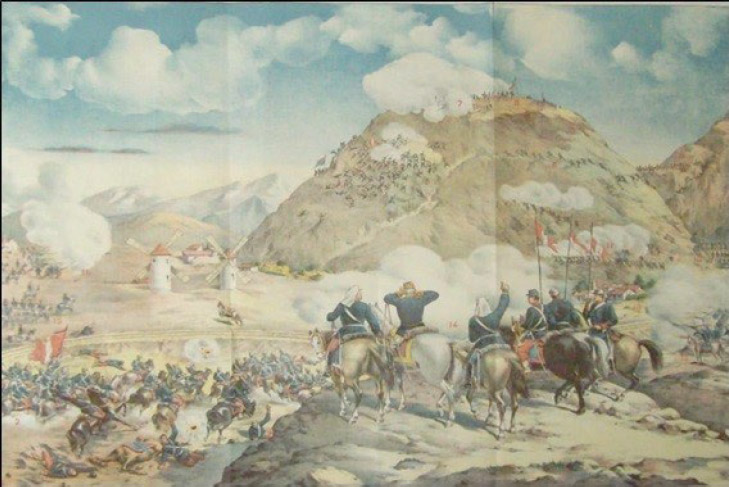

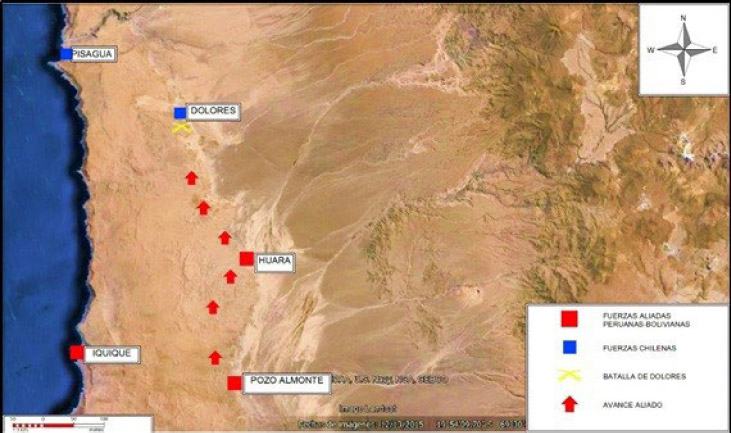

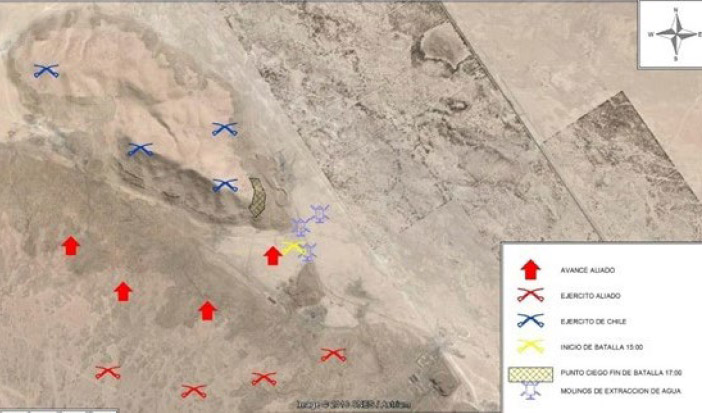

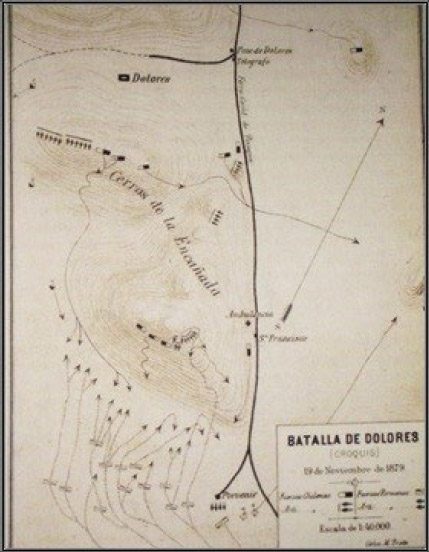

La batalla de Dolores fue una de las cuatro acciones libradas durante la Campaña de Tarapacá, que comenzó con el desembarco anfibio de tropas chilenas en el puerto peruano de Pisagua (2 de noviembre de 1879), enfrentando a los defensores de dicho puerto, un ejército conjunto de peruanos y bolivianos (Figura 1). Superados en número, los defensores se repliegan hacia la pampa y se reagrupan en el pueblo de Pozo del Carmen, conocido en la actualidad como Pozo Almonte. El ejército de Chile desembarca para posteriormente internarse en tierras interiores con el objetivo de alcanzar puntos estratégicos y así tomar control del departamento peruano de Tarapacá, el cual era, junto con Antofagasta, uno de los puntos más importantes de explotación de Salitre (Figura 2).

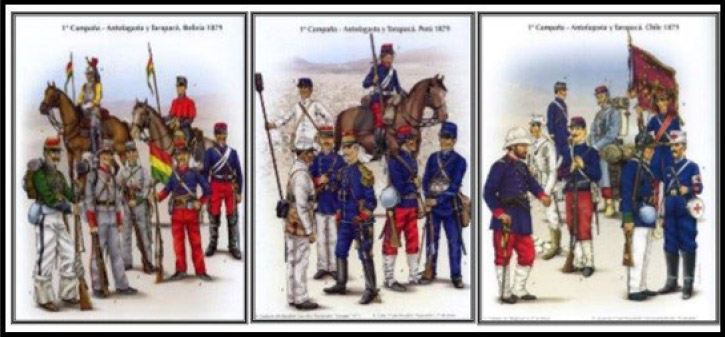

La importancia de la aguada de Dolores para el ejército de Chile y el ejército de la Alianza peruana-boliviana (Figura 3) radicaba en que era uno de los tres puntos en la región donde existía agua de alta calidad que podía ser consumida sin necesidad de tener que pasar por algún proceso de purificación. Desde un punto de vista estratégico, quien controlara el pozo de Dolores, controlaba el Departamento de Tarapacá, y como rezaba un dicho acuñado por el ministro de Guerra chileno en Campaña “(…) en el desierto es más soportable el hambre que la sed” (Bulnes 1911:578).

A contar del día 6 de noviembre de 1879, posterior a un enfrentamiento breve entre una compañía de caballería chilena y una compañía de caballería de la Alianza en la oficina salitrera de Agua Santa, al sur de Dolores (ambas caballerías hacían incursiones de exploración para saber la ubicación de sus contrarios), los chilenos comienzan a arribar al poblado de Dolores de manera paulatina, haciendo uso del ferrocarril que unía Dolores con Pisagua. Mientras tanto, el ejército aliado acuartelado en Pozo Almonte (67 km al sur) se aprestaba a cruzar el desierto, estando en malas condiciones logísticas y con una moral baja, puesto que contaba con un material bélico deficiente, incluso careciendo algunos de sus integrantes de elementos básicos como calzados; algunas unidades como el regimiento cívico Iquique se quejaban que les adeudaban el sueldo prometido. Luego de requisar algunas cabezas de ganado y granos emprendieron marcha al norte a enfrentar al ejército chileno.

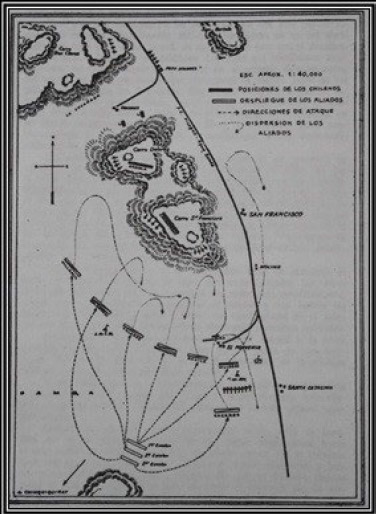

El día 19 de noviembre el ejército aliado al mando del general peruano Juan Buendía y fuerza de 10.000 plazas, llega a la oficina salitrera “El Porvenir”, la cual se ubica a 1 km y medio del cerro San Francisco. Este último constituía una fortaleza natural que fue empleada por los chilenos para instalar su artillería de montaña y ametralladoras, junto a un total de 6.000 efectivos dispuestos a defender y evitar que los aliados tomen posesión de la aguada de Dolores. Esta última se localizaba a 2 km al norte del lugar donde se desarrolló la batalla.

Por casi 8 horas ambos bandos estuvieron a una distancia de tiro de fusil, sin que ninguna de las dos partes ejecutara alguna acción ofensiva sobre la otra. Por un lado el Ejército de Chile tenía instrucciones de no bajar de la cima, mientras que los peruanos y bolivianos tenían como instrucción no aventurarse en intentar capturar la cima, puesto que esta ofensiva se realizaría al día siguiente. A las 3 P.M. una compañía de guerrilla peruano-boliviana se acerca hasta una aguada cercana a la posición chilena, con el objetivo de llenar cantimploras. Según los relatos, una escaramuza entre estos soldados hizo que se escapara un disparo de manera accidental, lo cual fue considerado como una acción hostil por los chilenos que de inmediato recibieron orden de responder el fuego con artillería. Esto generó una conmoción y una confusión en la tropa aliada, la cual casi de inmediato y sin mayor organización comenzó a realizar un improvisado avance en dirección al cerro San Francisco. A pesar de intentar rodear la posición chilena, los aliados se repliegan una y otra vez producto de la contención generada por la artillería. Más éxito tiene la infantería del general Buendía, que logró refugiarse en un punto ciego en la cara este del cerro, donde no estaban al alcance de la artillería ni de las ametralladoras. Es en este sector donde se llevaron a cabo los enfrentamientos cuerpo a cuerpo mediante tres intentos de ataque por parte de los peruanos. La caballería con la que contaba la columna al mando de Buendía se retira hacia el oriente y no entra en combate.

Sólo un grupo de soldados del regimiento de infantería del Zepita intentaron subir por la ladera sur-este del cerro San Francisco hasta las posiciones chilenas (aprovechando una ventaja otorgada por la topografía accidentada del lugar, la que dejaba una parte del cerro fuera del alcance de la artillería y de las balas de carabinas y fusiles), con el objetivo de capturar una de las baterías de artillería y emplearla a favor de los aliados. Siendo las 5 P.M. y después de una serie de intentos de las tropas peruanas por capturar alguna de las piezas de artillería de la cima, el combate se dio por finalizado.

Esto significó el caos en las tropas aliadas, que emprendieron una desordenada retirada hacia el sur y el oriente. El alto mando chileno dio orden de no perseguir a las tropas en retirada ante la presencia de una densa “camanchaca”6. Esto porque se creyó que la batalla en sí se libraría al día siguiente, y que el ejército en retirada volvería mejor reagrupado.

El desarrollo de la batalla según los protagonistas

El campo de batalla de la acción llevada a cabo el 19 de noviembre de 1879, correspondió a una planicie de difícil desplazamiento, debido a la irregularidad del terreno otorgada por la presencia de campos vírgenes de caliche, que cubren hasta el día de hoy el 70 % del terreno. Esto jugó un papel fundamental al momento de la acción, debido a la dificultad de desplazamiento sobre el terreno, que facilitó el accionar de la artillería chilena. Esta artillería aparte de ser más destructiva, resultó ser más sonora, debido a la dureza del terreno. La artillería es un arma de asedio, que, como se indicó, en su rol ofensivo y defensivo tiene como principal objetivo el “ablandamiento” del oponente, lo cual, consiste en la desmoralización de los adversarios. Por tanto, el efecto sonoro de los impactos junto con su poder destructivo, creó pánico en los efectivos aliados que pretendían avanzar hacia las posiciones chilenas.

La batalla se inició cerca de las 3 de la tarde, cuando un disparo al aire provocado por una escaramuza entre soldados peruanos y bolivianos que sacaban agua desde la Aguada de Porvenir fue considerado como provocación por parte de las tropas chilenas, quienes desde lo alto del cerro San Francisco respondieron con disparos de artillería:

“Momentos después de la separación del coronel Suarez, se oyó una detonación de un tiro de un sargento del Illimani, que estaba en la guerrilla desplegada al frente, haciéndose extensivo el fuego en toda ella, fue el general en jefe a averiguar de qué orden se hacía y con igual objeto acudieron los jefes que se encontraban a su lado, pues el fuego se había hecho extensivo en las fuerzas que existían en la derecha; pero ni las ordenes ni el toque de alto el fuego, desde que era tan generales en los cuerpos de Bolivia, eran oídas ni obedecidas. Los enemigos rompieron los suyos con su artillería, desde el cerro donde se encontraban perfectamente posesionados y artillados sin bajar al campo un solo chileno” (Buendía 1967:60).

Ante este avance, la artillería chilena abrió fuego: “A las 3.10 P.M., con orden competente, disparé el primer tiro con una pieza Krupp sobre una columna enemiga que avanzaba a tomar abrigo en una posición dominada por mis fuegos; este primer disparo fue como una señal eléctrica dada a los Aliados para romper los suyos, con fuerzas muy superiores a las nuestras” (Salvo, en Robles 2011:233).

La forma cómo se inicia la batalla y como se libraría, provocó en las tropas de la Alianza un desorden, producto que el avance de las tropas de infantería apostadas en la Aguada de Porvenir no fue dirigido por ningún oficial comisionado. La acción de la artillería chilena tenía como objetivo cercar y confundir a las tropas aliadas, que pretendían llegar a la cima del San Francisco. Pero la geografía del terreno limitaría el intento de ascenso solamente por la falda sur este del cerro.

Según describe Cáceres (1973:27): “Las dos compañías de guerrilla entraban ya, entre tanto, en contacto de fuego con el enemigo, cuando los batallones bolivianos, que venían zaga del general Buendía, detuvieronse de pronto en la pampa, hacia la parte sur del San Francisco, y comenzaron a disparar a su antojo sobre posiciones enemigas de la cima del cerro, causando grave daño por la espalda a las tropas de guerrilla, que ya combatían en la falda del collado”.

Pero las fuerzas chilenas lograron resistir el ataque:

“Dos veces la artillería de mi mando fue atacada por el enemigo, talvez por verla débilmente apoyada, hasta caer asaltantes como a 10 metros de la boca de nuestros cañones, y otras tantas fue rechazado por los artilleros que desplegué en tiradores delante de las piezas, ayudados por alguna fuerza del Atacama que nos acompañó, distinguiéndose entre estos, por su entusiasmo y ardor, el ayudante don Cruz Daniel Ramírez y algunos soldados del Coquimbo que también tomaron parte en el segundo asalto” (Salvo en Robles 2011:233).

La batalla se prolongó por casi dos horas, después de una serie de intentos por parte de los soldados de la Alianza de capturar la artillería chilena en la cima del cerro San Francisco. La Alianza se retira hacia el sureste de forma desorganizada, mientras que el alto mando chileno ordenó permanecer en las posiciones para aprestarse a recibir la real intensidad del ejército aliado en las horas siguientes.

Ante la retirada enemiga, se ordena el avance de fuerzas chilenas en su persecución:

“Viéndose el enemigo batido en todas las direcciones por las fuerzas del ala izquierda de la línea, principió a abandonar el campo, y entonces recibí orden de V.S., a las 5 P.M., de hacer avanzar las compañías guerrilleras para perseguir al enemigo que se retiraba, y en el acto bajaron dos compañías del regimiento Buin y una del batallón Naval, y un rato después cumpliendo también ordenes de V.S., salí con el resto de la fuerza de esta división para proteger esas compañías” (Urriola en Robles 2011:225).

Haciendo un balance de la acción los oficiales chilenos expresaban:

“A las 4.40 P.M., suspendí el fuego por haberse retirado ya el enemigo. El número de disparos fue de 43, todas granadas, a una distancia que variaba entre los 2 y 3.000 metros” (Wood, en Robles 2011:228). Y también: “Despejado de enemigos nuestro frente y nuestro flanco, volvimos a las piezas y continuamos el fuego hasta que se extinguieron los del contrario en toda su línea. Eran como las 6.15 P.M. La defensa de nuestra batería nos ha costado sensibles bajas que hacienden a 30: 7 muertos y 23 heridos, de los 54 hombres que tomaron parte en el combate” (Salvo en Robles 2011:233).

ARMAMENTO EMPLEADO EN LA BATALLA

Si bien, los materiales registrados en el sitio se encuentran fragmentados y en mal estado de conservación, pueden ser categorizados y reconocidos mediante la comparación con piezas que forman parte del “Museo Militar Tarapacá”. Esto inicialmente puede resultar un problema, principalmente con las esquirlas de proyectil de granada, si es que no se conocen las características de un proyectil de granada Krupp o La Hitte, en especial, su forma y peso. Las esquirlas de granada o de proyectil de artillería son objetos de metal macizos, que pueden variar en cuanto a su tamaño. Aunque sean pequeñas, se puede apreciar su mayor densidad y espesor que otros objetos de metal. Comúnmente estas esquirlas mantienen las curvaturas del cuerpo original del proyectil, a pesar de ser sometidas a altas temperaturas producto de una ignición. Conservan además, marcas como las líneas de fabricación.

La artillería que se empleó en la batalla se trata del tipo conocido como artillería de montaña, que corresponde a cañones de tamaño pequeño que podían ser fácilmente montados, armados y transportados a lomo de mula. El uso de este tipo de piezas tenía como principal función el “ablandamiento” de las tropas a pie o montadas, cuando su rol en el campo de batalla fuera defensivo (rol que cumplió la artillería en la batalla). Este mismo “ablandamiento” se realizaba previo a un avance de caballería en su rol ofensivo. La artillería chilena fue la única que entró en combate en Dolores, a pesar de la existencia de material de artillería en la fuerza aliada, que no fue utilizado durante la batalla y fue abandonado paulatinamente durante la retirada.

Las piezas de artillería chilena empleadas fueron de dos tipos: el cañón Krupp de 60 mm modelo 1872, de sistema de retrocarga8, de fabricación alemana, que contaba con la munición tipo granada Krupp de 60 mm. La otra batería empleada corresponde al cañón rayado9 de bronce, modelo 1866 de 6 pulgadas, que empleaba la granada de fragmentación modelo La Hitte (Figura 4). El alcance máximo de estas piezas era de 3 km, pero al estar ubicadas en lo alto del cerro San Francisco, el alcance lineal sumado al peso muerto pudo haber alcanzado hasta unos 3,5 km aproximadamente (Salvo 1873)

La munición calibre 11x59 mm fue establecida como estándar de uso en los fusiles y rifles de infantería de la época, tanto para chilenos, peruanos y bolivianos. Sin embargo, de igual forma existió una variedad en las balas de este calibre, lo que significó problemas de abastecimiento para las distintas unidades de ambos ejércitos. Por tanto, la munición puede resultar un objeto indicador, si se logra definir el tipo de cartucho (o vaina), para que pueda asociarse con el tipo armamento y a su vez con el regimiento y el bando.

El Remington Rolling Block fue quizás el armamento de línea de las tropas peruanas y bolivianas durante la Campaña de Tarapacá. De origen estadounidense, era un arma que resultó efectiva y muy sencilla de manipular. El gobierno peruano armó algunos regimientos de su aliado Bolivia con estos fusiles. El fusil franco-belga Comblain, al igual que el Remington, era de muy fácil manejo y efectivo en el campo de batalla, fue utilizado por la infantería chilena y peruana durante la Campaña de Tarapacá.

La munición tipo Minié fue empleada en los rifles, mosquetes y fusiles con sistema avancarga, mayormente utilizados por los efectivos bolivianos. Su gran desventaja era la cantidad de disparos por minuto, y lo engorroso que podía resultar el preparar el arma para ser disparada. Un soldado boliviano armado de un mosquete disparaba 3 tiros por minuto (20 segundos en cargar, preparar y disparar), mientras que un soldado chileno o peruano armado con un fusil monotiro10, llegaba a disparar hasta 12 tiros por minuto.

De igual manera los tipos de municion de revolver y carabina identificados corresponden al tipo Lefaucheux (ignición de espiga) y al tipo Henry (fuego central), ambas de calibre .44.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

Junto con los antecedentes históricos se desarrolló una metodología arqueológica, la cual contempla tanto la revisión espacial del lugar donde se llevó a cabo la acción como también la revisión y análisis de los objetos asociados a la acción bélica de 1879. Una perspectiva metodológica basada en el estudio arqueológico de los campos de batalla (battlefield archaeology) no sólo abarca las distintas fuentes documentales en torno al desarrollo de una batalla, sino también se fundamenta en el análisis de cuatro elementos (Rubio 2005:3; Alonso 2008:297):

- Documentación: La guerra provee de una serie de bibliografía, como partes militares, memorias, crónicas y archivos históricos. Se revisó desde la historiografía clásica de la guerra (las distintas versiones en torno a la guerra y puntualmente la batalla), hasta las crónicas y memorias, documentación y partes militares, archivos históricos, cartillas y reglamentación militar

- Cartografía: Los mapas y cartografías históricas pueden cotejarse con la actual, sin importar las diferencias de escalas y el uso actual de un Datum específico, para lograr la ubicación específica del campo de batalla (Figuras 5 y 6).

- Detección de materiales: Deben ser identificados los elementos diagnósticos que pueden ser inequívocamente asignados a una acción bélica del pasado, donde su emplazamiento y agrupamiento nos pueden indicar aspectos de esta acción bélica. Para el conocimiento de los objetos involucrados se contó con la colección del Museo Militar Tarapacá perteneciente a la VI División de Ejército de Chile ubicado en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, la cual cuenta con un total de 564 piezas.

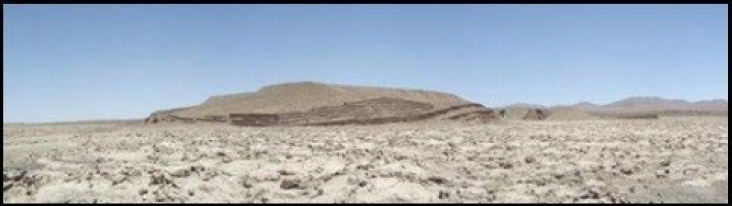

- Análisis del paisaje: Permite la caracterización y la configuración del paisaje donde se desarrolló la batalla, donde se identificarían tipos de estructuras, vestigios funerarios, restos artefactuales, etc. Lo puntual en este trabajo fue la identificación del campo de batalla ubicado en la ladera sur del cerro San Francisco, que corresponde a una elevación en medio de la depresión intermedia también conocida como la Pampa del Tamarugal (Figura 7). Las características climáticas son las propias del Desierto de Atacama, con una brusca oscilación de temperatura que durante el día puede llegar a los 40º C y durante la noche hasta los 0º C. Otra característica en relación al clima es la escasa humedad ambiental, factor característico del desierto chileno emplazado entre 1.000 y 1.500 msnm, como también la escasa precipitación promedio.

La investigación arqueológica de campo

El área de estudio corresponde a un sector de la Pampa del Tamarugal donde, debido a la actividad industrial, se desarrollaron diversos asentamientos salitreros, que dieron forma al Cantón de San Francisco7 (Figura 8). En este cantón funcionaron las oficinas Dolores, San Francisco, Santa Catalina, Porvenir y Progreso, con sus respectivos campamentos, además de la estación de ferrocarril Alto San Antonio. Durante la guerra, el gobierno peruano buscó la manera de nacionalizar las oficinas salitreras, ya sea mediante la compra por el Estado o en manos de capitales peruanos, incentivando la producción. Esto tenía por objeto aumentar las ganancias generadas por la producción de nitrato y así el gobierno central del Perú pudiera financiar la guerra (Hernández 1930). En los casos que las oficinas quedaron en manos de extranjeros, a éstos se les impuso impuestos de producción adicionales a los establecidos, propiciando la venta de las industrias y así lograr nacionalizar la explotación de salitre en Tarapacá. Al momento de la ocupación chilena de Pisagua, las oficinas Salitreras del Cantón de San Francisco fueron abandonadas, algunas de manera parcial otras de manera completa.

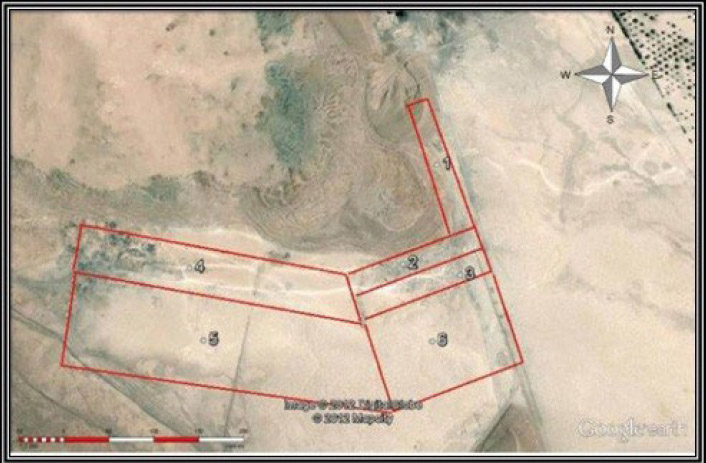

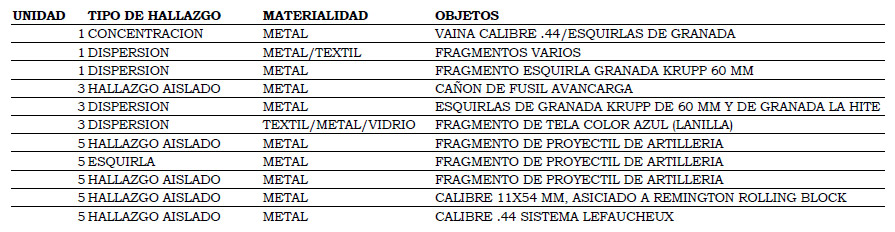

La prospección que se llevó a cabo para esta investigación difiere de la típica prospección selectiva de transectas, puesto que una vez identificado el campo de batalla se consideró el trazado de unidades poligonales (cuadrangulares y rectangulares) grandes, con el fin de prospectar de manera intensiva áreas que permitieran definir los movimientos de los bandos durante la batalla, es decir, los avances, retiradas y toma de posiciones. En cambio, una estrategia clásica mediante ejes o transectas, se emplea principalmente para delimitar sitios y sectores de sitios (Quesada 2008). Se trazaron un total de 6 unidades, de diferentes dimensiones, que suman un total de 63 hectáreas, en la planicie sudeste del Cerro San Francisco, en específico por donde se inició y se registró gran parte de la acción del 19 de noviembre de 1879 (Figura 9). En estas unidades se realizó un registro del material en superficie (sin necesidad de algún instrumento tal como detector de metales) con el objetivo de lograr caracterizar el campo de batalla de la aguada de Dolores (Tabla 1).

La presencia de esquirlas de granadas de artillería explica, en parte, la acción producto de los disparos de los cañones chilenos, que dirigieron sus granadas y proyectiles sobre las columnas que pretendían acercarse a la falda sur del San Francisco. Se lograron identificar esquirlas bien definidas de las granadas disparadas por los cañones Krupp de 60 mm y de granada tipo La Hitte de 6 pulgadas (Figura 10). Esta última aparece junto a un cañón de rifle de avancarga, ambos registrados en la unidad U3.

La vaina de munición registrada en la unidad U5, corresponde al tipo de munición de fusil Remington Rolling Block modelo 1871 (Figura 11). Según su ubicación, este hallazgo puede asociarse a las unidades de vanguardia boliviana que se desplazaron por ese sector al momento de la batalla.

La dispersión de elementos de metal en el campo de batalla de 1879 se condice con los relatos de dicha acción bélica. Las esquirlas de granadas Krupp y La Hitte, pueden indicar el bombardeo de la artillería chilena durante la batalla, el cual fue parte fundamental en la acción, iniciada por los impactos de cañón cerca de la Aguada de Porvenir. El hallazgo registrado del cañón de fusil de avancarga, como de las vainas de cartucho calibre .44 (Henry y Lefaucheux, así también, la vaina de munición tipo Remington Rolling Block da cuenta de lo dramático que resultó para las tropas de la Alianza el avanzar por esta planicie con la intención de subir el cerro San Francisco.

Por su parte, la evidencia material textil dispersa en el campo de batalla se relaciona plenamente con los relatos documentales de la acción bélica. Si bien estos restos son relativamente pocos, pueden resultar relevantes en cuanto a la acción del día 19 de noviembre de 1879, al parecer se trataría de los restos del uniforme del regimiento boliviano Viedma, mientras que los restos color azul junto a la Aguada de Porvenir responden al regimiento peruano Zepita (Figura 12). Los cortes textiles empleados en la confección de uniformes fueron dos, la levita y el dormán, que podían ser cortos o largos.

Al momento de la guerra de 1879, las oficinas salitreras del cantón de Zapiga paralizaron sus faenas y fueron parcialmente abandonadas. Pero posterior a ésta, continuaron con la extracción y producción de salitre y sus derivados. Para el caso en cuestión, actualmente se evidencia que la actividad extractiva del caliche de la Oficina San Francisco incluyó la ladera sudeste del cerro, por donde se llevó a cabo el ascenso al cerro por parte de las tropas aliadas durante la batalla. Lo mismo ocurre con el Hospital de Sangre del ejército de Chile, el cual se levantó en la cara oriental del faldeo del cerro, al norte de la Oficina San Francisco. En ambos casos la actividad extractiva y productiva y la presencia de tortas de ripio, imposibilitó el registro de materialidad asociada a la acción de 1879.

Respecto a la acción bélica librada en la Guerra Civil de 1891, entre tropas leales al régimen del presidente Balmaceda y las tropas sublevadas del Congreso Nacional, ésta fue librada hacia el norte del campamento de la ex oficina Salitrera San Francisco. Se trató más bien de un combate entre unidades de infantería que derivó en la retirada de ambos ejércitos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este trabajo evidencia la falta de conocimiento y la distorsión en torno a los eventos acontecidos el 19 de noviembre del año 1879, específicamente en que no solo la historiografía clásica sino los partes militares exageran en cuanto a la magnitud de la acción librada en este campo de batalla. Si bien la victoria y derrota resultaban vital para la continuidad de las operaciones en el antiguo departamento de Tarapacá, tanto para aliados como para chilenos, la batalla se reduciría solo a 63 hectáreas de terreno, o al menos eso queda en evidencia con este trabajo, con lo cual resulta difícil lograr visualizar mediante el registro material la magnitud de esta acción tanto como la intensidad de esta batalla, según como se relata en la historiografía chilena y peruana. Las mismas buscan, respectivamente, resaltar una acción victoriosa o justificar una derrota, así como las implicancias estratégicas y políticas de esta acción en relación al curso que tomaría la guerra. No obstante, las reducidas dimensiones del campo de batalla podrían no resultar tan sólo de una acción bélica más bien reducida, lejos de lo que las distintas fuentes documentales plantean, sino también ser el producto del saqueo sistemático que ha venido sufriendo el desierto en las últimas décadas.

De igual manera en lo que respecta al campo de batalla en la actualidad, se encuentra perturbado en parte por un basural histórico que fue depositado hacia el limite este del campo. Esto es producto de que la actividad de extracción y procesamiento de nitrato continuó durante la guerra hasta algunos años después de la crisis del año 1929, la cual significo el cierre paulatino de buena parte de las oficinas salitreras de la zona.

Como resultado adicional a esta investigación, se evidencia que estamos frente a la necesidad de resguardo de los sitios patrimoniales de carácter bélico, como los campos de batalla en la región de Tarapacá. Se indica que ninguno de estos lugares está dentro de un recinto militar o son de resguardo de alguna de las instituciones con competencia para la protección del patrimonio militar, de las cuales la más interesada debería ser el mismo ejército de Chile. Éste posee un Departamento de Historia y una Corporación de Conservación y Difusión del Patrimonio Histórico y Militar, que a pesar de perseguir este fin, no contempla entre sus integrantes a profesionales arqueólogos en ninguna instancia, ni como asesores externos ni como personal profesional contratado.

Pero de igual manera representa a estas instituciones por el pasado histórico, que como fue planteado en la introducción de este texto, se resalta mediante la conmemoración a través de ritos que recuerdan las acciones que significaron un triunfo o derrota que determinaron en alguna medida la anexión del antiguo departamento de Tarapacá al territorio nacional en 1879. Lamentablemente el sector de Dolores ha sido intervenido por las mismas fuerzas armadas en los últimos años, tanto en maniobras militares como para asesorar en la filmación de una producción televisiva. El primer tipo de intervención ha sido evidenciada mediante el hallazgo de munición calibre 7,62 mm junto con la marca de huellas de oruga perteneciente a vehículos M-113 perteneciente al ejército de Chile. Por otro lado, durante el año 2010 se realizó la filmación de la serie televisiva “Adiós al Séptimo de Línea” y muchos de los espacios de rodaje al aire libre se llevaron a cabo en diferentes localidades del interior de la Región de Tarapacá. Si bien esta producción la realizó una productora independiente, contó con el apoyo de la VI División de Ejército en materias logísticas. Uno de los lugares de filmación fue la falda del cerro San Francisco donde se recreó la batalla de Dolores de 1879, destruyendo aún más el contexto de esta acción bélica como también generando basura actual y saqueando la cultura material de los contextos salitreros y bélicos en busca de diferentes souvenirs.

Los campos de batalla de la Guerra del Pacifico también han sido víctima del saqueo sistemático por parte de inescrupulosos quienes han construido verdaderas colecciones personales o para comercializar estas piezas, violando la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales. Con estas acciones se han apropiado del patrimonio histórico que pertenece a todos los chilenos.

En conclusión, resulta necesaria la protección urgente de estos sitios como campos de batalla, específicamente es necesario proteger el área completa de Dolores, tanto el campo de batalla como las antiguas oficinas salitreras y sus campamentos. Por último, desde la disciplina arqueológica este trabajo pretende dar pie a futuras investigaciones en esta línea, tanto para la generación de conocimiento, buscando nuevas formas o adaptando de buena manera metodologías apropiadas para poder enfrentar un campo de batalla, como también en el resguardo de estos.

NOTAS

1. Se desarrollan municiones de fragmentación, así también como piezas de artillería de retrocarga, haciendo a los cañones más ligeros, más certeros en su puntería y en el daño que inflingían.

2. Conceptos aprendidos durante el periodo de permanencia como Cadete por parte del autor en la Escuela Naval “Arturo Prat” (1997) y reforzados por el Suboficial Mayor de Ejército Roberto Arturo Silva Gonzáles, actual curador del Museo Militar Tarapacá de la VI División de Ejército Iquique (comunicación personal, mayo de 2009).

3. Orden de Batalla: Es la organización de las tropas de un ejército al momento de enfrentar una batalla. Este orden va a ser a partir de un alto mando (general), de un mando superior (coroneles, comandantes) de un mando subalterno (capitanes, tenientes) y de la tropa (de oficialidad no comisionada a rasos).

4. Plan de Batalla: Es la manera en cómo se llevará a cabo la batalla mediante un plan de ataque (por ejemplo, como se ejecutará un ataque, con cuántos batallones se cuenta para llevar a cabo la ofensiva, por dónde se realizará el ataque, cuántas unidades quedan en la reserva, etc.) o plan de defensa (cómo se defenderá una posición estratégica, como se distribuirán las tropas, etc.).

5. Densa niebla que va desde la costa al interior.

6. Cantón es una “división territorial de los terrenos salitrales, en referencia a su medio de comunicación portuaria para su embarque. Cada Cantón reunía a un grupo de oficinas” (González 2002:381).

7. El sistema retrocarga en los cañones se refiere a que los proyectiles son cargados por la parte posterior de la pieza, a diferencia del sistema avancarga donde toda la carga se realiza por la boquilla del cañón.

8. El cañón rayado se refiere a que dentro de la pieza de artillería lleva grabado una o varias líneas ya sea en forma espirar o rectas, las cuales tiene como función evitar que los proyectiles disparados sean desviados por la acción del viento y sigan una trayectoria. Este sistema de rayado fue desarrollado a mediados del siglo XIX.

9. Se denominan de esta manera porque tenían capacidad para albergar un solo tiro, que era el que se disparaba; posterior al disparo se extraía la vaina y se cargaba el siguiente cartucho.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo está dedicado a la memoria de Francisco Téllez Cancino (1952– 2015), arqueólogo de la Universidad del Norte, director del Museo Regional de la ciudad de Iquique durante dos periodos, profesor de la Universidad Bolivariana Sede Iquique… y una gran persona.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alonso González, P. 2008. Reflexiones en torno a una arqueología de la Guerra Civil: el caso de Laciana (León, España). MUNIBE (Antropología-Arkeología) 59:291-312.

Barros Arana, D. 1880. Historia de la Guerra del Pacifico (1879-1880). Librería central de Cervat y Cia. Santiago de Chile.

Birx, J. 2006. Encyclopedia of Anthropology. Sage Publications. Londres. Gran Bretaña.

Buendía, J. 1967. Guerra con Chile la Campaña del sur (abril-diciembre 1879). Edición Juan Millas Batres. Lima. Perú.

Bulnes, G. 1911. Guerra del Pacifico de Antofagasta a Tarapacá. Sociedad imprenta y litografía Pacifico. Valparaíso. Chile.

Cáceres, A. 1973. La Guerra del 79. Sus Campañas (Memorias). Editorial Millas Batres, redacción y notas por Julio Guerrero. Lima. Perú.

Cid, G. 2011. Memorias, mitos y ritos de guerra: el imaginario de la Batalla de Yungay durante la Guerra del Pacifico. UNIVERSUM Vol. 26:101-120. Universidad de Talca.

Clausewitz, K. 2002. De la Guerra. Edición on line disponible en http://www.librodot.com. Acceso 12 de marzo del 2010.

Encina, F.A. 1984. Campaña de Tarapacá. Historia de Chile. Capitulo XXXI. Volumen 32. Editorial Ercilla.

Greve, P. y C. Fernández 2006. Uniformes de la Guerra del Pacifico. Las Campañas Terrestres 1879-1884. Departamento Comunicacional del Ejercito de Chile. Santiago, Chile.

González Miranda, Sergio. 2002. Hombres y Mujeres de la Pampa. Tarapacá en el Ciclo de Expansión del Salitre. LOM Ediciones, Santiago.

Harrison, S. 2002. War, Warfare. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Barnard A. y J. Spencer (eds.). pp. 884-886. Routledge. Londres y Nueva York. Gran Bretaña y Estados Unidos:

Hernández, R. 1930. El Salitre (resumen histórico desde su descubrimiento y explotación). Fisher Hermanos. Valparaiso. Chile.

Quesada Sanz, F. 2008. La arqueología de los campos de batalla. Notas para un estado de la cuestión y una guía de investigación. Saldvie 8:21-35.

Robles, E. 2010. Guerra del Pacifico - Partes Oficiales. La Campaña de Tarapacá 1879. Estudios Americanos. Santiago. Chile

Rubio Campillo X. 2005 Herramienta SIG libre de investigación histórica. SIGTE: 1-10. Universitat de Girona.

Salvo, J.C. 1873. Manual de Artillería de Campaña. Traducción del francés por el Capitán de Ejército José de la Cruz Salvo. Imprenta de la librería el Mercurio de Tornero y Garfias. Santiago. Chile.

Solis Oyarzun, E. 2005. Evolución de la estrategia militar. REVISMAR 1:17-25