PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN EL PERÍODO PREHISPÁNICO TARDÍO Y COLONIAL TEMPRANO: ESTUDIO DE UN CONTEXTO DOMÉSTICO EN LAS RUINAS DE SAN FRANCISCO (VALLE DE MENDOZA SIGLOS XV-XVI)

FOOD PRACTICES AND COLONIAL PERIOD LATE EARLY PREHISPANIC: DOMESTIC CONTEXT STUDY IN THE RUINS OF SAN FRANCISCO (MENDOZA VALLEY XV-XVITH CENTURY)

PRÁTICAS ALIMENTARES NO PERÍODO PRÉ-HISPÂNICO E INÍCIO COLONIAL: ESTUDO DE UM CONTEXTO DOMÉSTICO NAS RUÍNAS DE SÃO FRANCISCO (VALE DE MENDOZA, SÉCULOS XV-XVI)

El presente trabajo se aboca al análisis del registro arqueofaunístico proveniente de un contexto doméstico perteneciente al periodo Prehispánico tardío – colonial temprano (siglos XV-XVI)1. Este periodo resultó fundamental para la posterior concreción y subsistencia de la ciudad de Mendoza e implicó la introducción previa por parte de los españoles de recursos, tecnologías y técnicas exóticos, que transformaron las modalidades productivas y los patrones de subsistencia desarrollados por los Huarpes hasta ese momento. Con estas perspectivas pretendemos contribuir desde la evidencia arqueofaunística a la identificación material de pautas culturales desarrolladas por la sociedad mendocina en contextos de la conquista europea y formación urbana, específicamente en lo referente a la implementación de nuevos modos de comer en el valle de Güentota.

This work is framed in the research project social and environmental processes in the urban sector of Mendoza between centuries XV –XVIII and it goes right to record archaeofaunal analysis from a domestic context belonging to the “late pre-Hispanic period - colonial early (centuries XV- XVI). This period was fundamental for the subsequent realization and existence of the city of Mendoza and involved the prior introduction by the Spaniards of resources, technologies and exotic techniques that transformed the production methods and subsistence patterns developed by the Huarpes that moment. With these prospects want to contribute from the zooarchaeological evidence material identification of cultural guidelines developed by the Mendoza society in the context of the European conquest and urban training, specifically in relation to the implementation of new ways of eating in the valley of Güentota.

Este trabalho enquadra-se no projecto de investigação de processos sociais e ambientais no setor urbano de Mendoza entre os séculos XV- XVIII. Tecnologia e meios de vida em contextos de transformação (dirigido por Horacio Chiavazza) e vai direito de gravar análise archaeofaunal a partir de um contexto doméstico, pertencente ao “ período pré-hispânico tarde - coloniais (séculos XV- XVI). Este período foi fundamental para a realização posterior e da existência da cidade de Mendoza e envolveu a introdução prévia pelos espanhóis de recursos, tecnologías e técnicas exóticas que transformaram os métodos de produção e padrões de subsistência desenvolvidas pelos Huarpes até então. Com estas perspectivas querem contribuir a partir do Zooarchaeological identificação dos materiais evidência de orientações culturais desenvolvidas pela sociedade Mendoza no contexto da conquista Europeia e da formação urbana, especificamente em relação à implementação de novas formas de comer no vale de Güentota.

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente para los estudios arqueológicos y en especial los zooarqueológicos de Mendoza, la alimentación ha sido abordada desde el punto de vista de la subsistencia, buscando establecer modelos de explotación y caracterizaciones a partir de la identificación, frecuencia y estacionalidad de recursos consumidos (Marschoff 2012; Flores y Götz 2013; López 2015). Este trabajo busca centrarse en los modos mediante los cuales estos recursos se convirtieron en comida, tratando de caracterizar tradiciones culinarias en las cuales los elementos de origen animal no son vistos sólo como recursos, sino que se constituirían en ingredientes de las mismas. Esta perspectiva toma en consideración que los animales consumidos fueron incorporados a un sistema cultural que toma decisiones que trascienden los aspectos biológicos y ambientales. Consideramos que por fuera de estos factores operan aspectos culturales que influyen a la hora de tomar de decisiones en torno a qué comer, cómo preparar los alimentos e incluso cómo comerlos, y estos pueden abordarse desde un estudio arqueológico (Babot et al. 2012; Marschoff 2012; Flores y Götz 2013; López 2015).

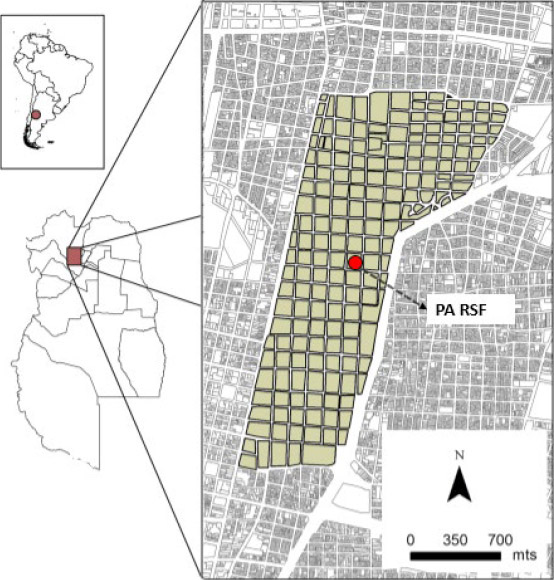

Los materiales estudiados provienen del área fundacional de la ciudad de Mendoza (32°52´ 44.03” Lat. Sur y 68° 49´ 47.47” Long. Oeste), más precisamente del Punto Arqueológico. En la actualidad allí se emplazan las ruinas de lo que fue un importante templo religioso en la época colonial que colapsó, junto con la antigua ciudad de Mendoza en 18612. En esta ocasión se ofrecen los primeros resultados del estudio de restos arqueofaunísticos provenientes de uno de los sectores de este punto arqueológico, denominado Pilastra Noroeste (PNO), en un contexto definido como doméstico y correspondiente al periodo colonial temprano (Figura 1).

Estos restos fueron analizados desde una problemática relacionada con la dieta, la alimentación y los modos de comer desarrollados por los antiguos habitantes de Mendoza, en estos momentos claves de su devenir histórico. A partir de una reconstrucción desde la materialidad de las comidas preparadas y consumidas en este contexto, buscaremos establecer un acercamiento a la forma en que empezaron a operar los cambios culturales en aspectos cotidianos de los originarios habitantes del valle de Güentota (donde actualmente se emplaza la ciudad de Mendoza).

En primera instancia, desarrollaremos algunos conceptos básicos provenientes de la Antropología y la Arqueología de la alimentación que servirán para dar sentido e interpretar los datos que hemos obtenido con nuestros estudios zooarqueológicos (Ávido 2012; Babot et al. 2012; Colasurdo y Sartori 2011; Contreras 1992; De Garine 1999; Flores y Götz 2013; Marschoff 2012; López 2015). Entre ellos destacamos aquellos tales como: menú, dieta, alimento, comida y cocina. El concepto de menú es entendido en este trabajo como el repertorio básico de alimentos3 disponibles en una situación ambiental dada, que se pueden aprovechar y específicamente comer (Flores y Götz 2013). Se trataría de la totalidad de recursos que ofrece un medio o entorno natural susceptibles de ser aprovechados para la alimentación humana. El término dieta hace alusión a los recursos que efectivamente han sido seleccionados del repertorio y está relacionado con el de patrón alimentario. Este es entendido, se configura como la frecuencia de alimentos comestibles preparados y consumidos por las personas (Ávido 2010).

La Cocina se constituye entonces en un fenómeno complejo que involucra una gran cantidad de elementos y procesos, que a fines analíticos han sido definidos a partir de un paquete culinario4 (López 2015), pero que en definitiva hacen referencia al resultado de las formas en que los diferentes recursos han sido seleccionados y distribuidos, preparados y consumidos, es decir, el proceso antrópico que han atravesado hasta convertirse en comida.

Toda esta complejidad de elementos, recursos, espacios y procesos, puede ser ordenada en una sucesión de actividades concatenadas, que a fines metodológicos, se dividen en tres grupos de pares (Marschoff 2011): obtención y distribución del alimento; preparación y cocción; y presentación y consumo. A partir de esta división en etapas es posible realizar una aproximación desde la materialidad a diferentes escalas y en términos específicos al estudio a nivel de unidades domésticas.

EL PUNTO ARQUEOLÓGICO

Las excavaciones realizadas en el Punto Arqueológico (PA) Ruinas de San Francisco (RSF) desde 1995 en el área fundacional de la ciudad de Mendoza registraron contextos densos y diversos: a- los escombros atribuidos al terremoto; b- los entierros humanos del periodo colonial posicionados por debajo de los niveles del siglo XVII (piso de la iglesia Jesuita de 1608) y por debajo de estos; c- los restos correspondientes a un contexto doméstico previo al establecimiento de los templos construidos por los Jesuitas (Chiavazza y Mafferra 2007).

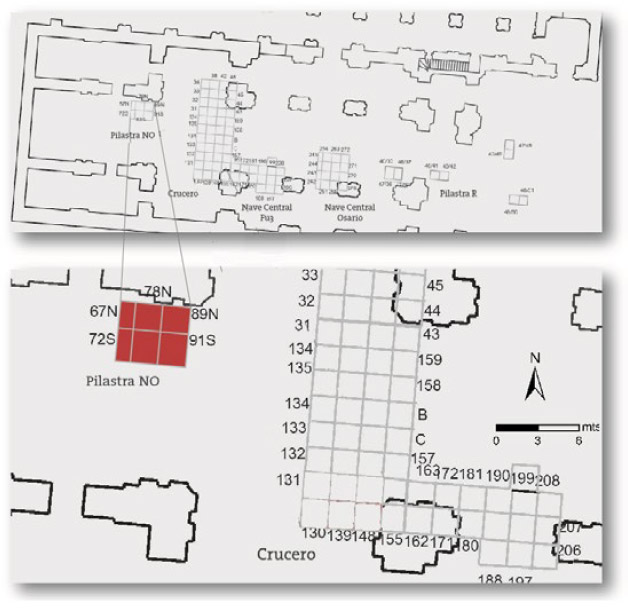

El sector denominado Pilastra Noroeste (PNO), corresponde al lugar donde se encontraba uno de los pilares que sostenían la cúpula del templo y su intervención arqueológica, en el año 2006 (Figura 2).

Allí se destaca la concentración de materiales entre los 100 cm y los 410 cm. En esta intervención y entre los 290-300 cm de profundidad se obtuvo una datación por termoluminiscencia de 530 ± 50 1475 cal DC (UCTL 1971) sobre un fragmento de plato pintado Viluco, hallado en la Cuadrícula 89 N, se podría hablar así de un contexto transicional entre la dominación inca y la española sobre los huarpes (Prieto Olavarría y Chiavazza 2010).

Los fragmentos de cerámica indígena así como los restos arqueobotánicos fueron analizados en profundidad, siendo objeto de prolíficas publicaciones (Castillo 2013; Chiavazza y Mafferra 2007; Mafferra 2009; Prieto Olavarría 2005, 2010; 2012; 2012b; Prieto Olavarría y Paez 2015;). En este trabajo abordaremos los resultados obtenidos de los restos arqueofaunísticos del nivel 290-300 cm de profundidad.

METODOLOGÍA

Para abordar este material se llevaron adelante estudios taxonómicos buscando integrar cada espécimen óseo en un gradiente de: Orden, Familia, Género y Especie. Para ello se utilizó la colección de referencia perteneciente al CIRSF, así como manuales osteológicos y guías de fauna de Mendoza (Videla 1998; Rossi 2007).

Se consideraron cuatro categorías de tamaño para los mamíferos según el peso promedio estimado del animal vivo: Pequeño (menos de 5 kg), Mediano (entre 5 y 50 kg), Grande (entre 50 y 100 kg) y Muy grande (más de 100 Kg) (Marschoff 2012).

En el nivel que pudo ser posible, se determinó la procedencia de las especies (local o introducida de procedencia euroasiática). Además se realizaron estudios tafonómicos considerando la fragmentación (integridad de los elementos óseos), la meteorización (Berhersmeyer 1978), la presencia de huellas naturales (de raíces, marcas de carnívoros, etc.) y las marcas producidas por accionar humano como corte, percusión, raspado, (Fernández 2010; Mengoni Goñalons 1982; 1999; 2006-2010).

Los grados de termoalteración de los restos óseos se registraron a partir de los siguientes criterios: sin quemar, tostado, parcialmente quemado, totalmente quemado, parcialmente calcinado, totalmente calcinado (Roberts, 2002; Ávido 2010). La evaluación de fracturas se realizará tomando en consideración su tipo de acuerdo al eje principal del hueso: transversales, longitudinales, regulares e irregulares etc.

Se realizaron además estimaciones cuantitativas de la abundancia taxonómica y anatómica: número de especímenes identificados por taxón (NISP) y el número mínimo de individuos (MNI). Para evaluar la abundancia relativa de partes anatómicas, con el objeto de inferir el aprovechamiento, se utilizó el número mínimo de elementos (MNE) por taxón identificado (Mengoni Goñalons 2006-2010).

El estudio de astillas óseas indeterminadas fue realizado en distintas etapas, desde el ordenamiento y el conteo hasta la clasificación del material en función de las siguientes variables: identificación taxonómica en general de acuerdo al tamaño corporal inferible (taxón grande, mediano o pequeño) y con un orden (mamífero, ave, reptil, etc.), características del tejido óseo (esponjoso, compacto o dental), regiones del esqueleto a las que refieren (esqueleto axial, apendicular, craneal). Se contempló la fragmentación del material óseo a partir de cuatro rangos de medidas (0,5 cm; 1 cm; menos de 2 cm y más de 2 cm).

Para las cáscaras de huevo de ave, se recurrió a la contabilización de la totalidad de los restos de cáscaras de huevo y a su medición (se tomaron los mismos rangos de medidas que para el análisis del astillaje). En una segunda etapa se procedió al reconocimiento y determinación taxónomica (cuando fue posible) de restos pertenecientes a Rheidae (Rhea americana o Pterocnemia pennata) a partir de la metodología desarrollada por Prates y Hospitalache (2010) y restos pertenecientes a ave indeterminada.

RESULTADOS

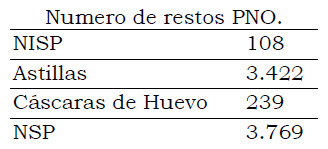

Para el sector PNO, nivel 290-300 cm, la muestra total de restos (NSP) fue de 3.769 especímenes entre restos reconocibles, astillas y cáscaras de huevo (Tabla1).

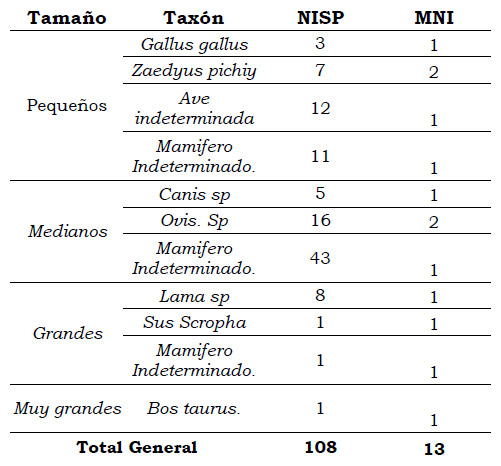

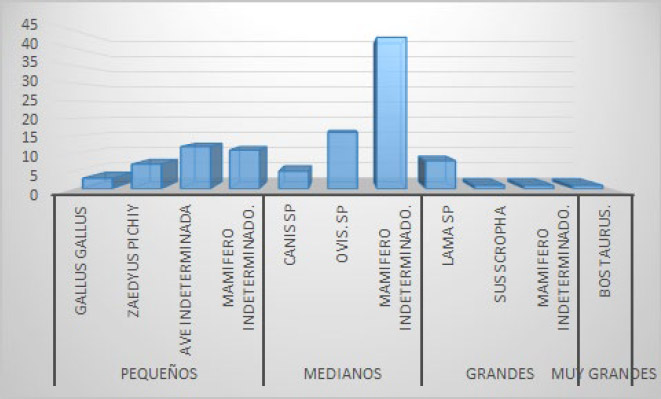

El resultado para los restos óseos reconocibles fue de NISP 108, de estos, 33 (30,54%) corresponden a la animales pequeños; 64 (59,24%) a animales medianos; 10 (9,25%) a animales grandes y un elemento (0,92%) a animal muy grande (Tabla 2).

El Mínimo Número de Individuos (MNI) totales es de 13 (cinco animales pequeños, cuatro medianos, tres grandes y uno muy grande). Teniendo en cuenta MNI, se estableció que el 23% de los animales que componen el registro son de procedencia autóctona (Lama sp y Zaedyus pichiy), 46% de procedencia europea (Ovis sp, Canis sp, Sus scrofa, Gallus gallus y Bos taurus) y el restante 31% corresponde a taxones no identificados a nivel de especie (figura 3)

Para la asignación de los restos a una determinada región esqueletal (apendicular, axial o craneal) se utilizó el Mínimo Número de Elementos (MNE=67): 44% de elementos correspondientes a la Región axial, 44% a la apendicular y un 12% a cráneo.

El NISP se encuentra con altos grados de fragmentación, con un 13,88% de elementos completos y un 86,12% de restos fragmentados (N=93). La muestra presenta un bajo grado de meteorización, hallándose el 66% de la muestra alterada en grado 1 en la escala de Berehnsmeyer (1978). Los principales agentes naturales detectados fueron marcas producidas por dientes de carnívoros y huellas de raíces, pero afectan a un reducido 9% de la muestra total. Entre los huesos reconocibles, un total de siete restos fueron afectados por raíces y tres presentan huellas de carnívoros.

Las termoalteraciones afecta a un 8,3% del NISP: seis fragmentos tostados correspondientes a placas escapulares de Zaedyus pichiy, dos carpos (uno de Ovis sp y el otro de una pequeña ave indeterminada) han sido quemados y un carpo de Ovis sp totalmente calcinado, los demás restos (NISP 91,7%) no presentan signos visibles de termoalteración.

El número total de astillas es de 3.422, y en su mayoría corresponden a animales de tamaño mediano o grande (96,5%). Sólo el 3,4% corresponden a animales pequeños. El 65% del total pudo ser asignado al orden Mammalia, un 34% a indeterminados y un 0,23% a Ave.

En lo que hace al reconocimiento anatómico, 481 astillas pudieron ser adscriptas a una determinada región anatómica: 212 restos al esqueleto apendicular, 207 al axial y 62 al cráneo. El grado de fragmentación en este sentido es alto ya que el 80 % (2.697 restos) corresponde a astillas que no superan un centímetro de largo, y sólo el 20% (724) se encuentran entre el centímetro y los dos centímetros.

Existen también evidencias de exostosis ósea en uno de los elementos (metatarso de Sus scrofa) manifestada en forma de protuberancia en su extremo distal.

Las marcas de procesamiento están asociadas a cortes de filo en diáfisis, muchos de estos cortes, generaron fracturas transversales regulares en determinados huesos con el objetivo aparente de reducirlos en tamaño (especialmente en costillas de mamíferos medianos y grandes). Estas marcas también se relevaron en las unidades de preparación y consumo manos y pies de Ovis sp, escápulas y en los extremos proximales de húmero y fémur. Es notable que en la muestra no existan elementos (ni aún los completos) que superen los 10 cm y si bien esto puede deberse a procesos tafonómicos, estos no han sido detectados de manera generalizada y por lo tanto podría sostenerse como resultante de la acción antrópica representada en las marcas. Se prevé en un futuro la profundización del estudio de los patrones de fracturas para aportar mayor información sobre los agentes implicados.

La termoalteración tuvo escasa afectación, al igual que en la muestra de óseos reconocibles, con 7, 8% (193 calcinados, 86 quemados, 15 quemados calcinados y uno tostado) existiendo una considerable mayoría (91%) de restos sin evidencias termoalteración alguna.

A nivel de observación macroscópica no se registraron marcas de corte en ninguna astilla, aunque el patrón de fractura en las más grandes es transversal regular y transversal irregular, con un alto porcentaje de manera longitudinal en este caso.

El número total para los restos de cáscaras de huevo, es de 239 restos, del cual sólo el 10% de la muestra (24 fragmentos) pudo ser asignado al Rheidae, dado que las medidas de los mismos imposibilitaron la determinación de especie. El restante 90% (214 fragmentos) corresponden a ave indeterminada. La fragmentación también es alta debido a que solamente 23 elementos superan los 0,5 cm. Existen algunas cáscaras termoalteradas, aunque apenas sean un 3%: siete cáscaras tostadas, una quemada y una calcinada.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con los resultados obtenidos por medio del análisis arqueofaunístico del conjunto correspondiente a tiempos transicionales, inmediatamente previos y posteriores a la fundación de la ciudad en 1.561, se pudo establecer que en el sector del valle de Güentota existió una amplia variedad taxonómica que fue susceptible de ser empleada por los Huarpes como ingredientes cárnicos en sus preparaciones tradicionales. Los animales disponibles en el menú para el periodo comprendido entre el lapso prehispánico tardío y colonial temprano, estarían representados, como exponentes de la fauna autóctona: guanaco o llama (Lama sp), piche (Zaedyus pichiy) y alguna o ambas variedades de ñandú o choique (Rehidae) representadas en las cáscaras de huevo. Mientras que los taxones representantes de la fauna europea habrían sido: vaca (Bos taurus), cerdo (Sus scrofa), ovinos (Ovis sp), cánido (Canis sp) y gallina (Gallus gallus).

Un agente tafonómico que resulta representativo en esta muestra es el causado por el mordisqueo de carnívoros.

Así, con lo dicho anteriormente se refuerza la hipótesis postulada por Horacio Chiavazza (2010) que plantea que las especies animales europeas habrían sido incorporadas tempranamente a los modos de vida indígena del valle de Güentota, ya sea en el menú como disponibilidad, formando parte efectiva en la dieta pero también en otras esferas culturales no asociadas directamente con la ingesta.

Ahora bien, la muestra expresa una alta proporción de restos reconocibles a nivel anatómico, pero fragmentados, además de la gran cantidad de astillaje. Todos estos datos han sido interpretados como evidencia de una actividad de trozamiento terciario o final, vinculado con el consumo y más precisamente a actividades culinarias (Izeta et al. 2012). Este tipo de procesamiento que supone la reducción de huesos, podría estar asociado a una preparación específica de los ingredientes cárnicos y que correspondería a la fragmentación intencional de una porción cárnica con un instrumento de filo con el objetivo de ser incorporados a un recipiente para cocinarlo (López 2015; Medina 2007, 2009; Pastor y Medina 2013; Izeta et al. 2012) (figura 4).

A partir de las evidencias podríamos sugerir que la cocción indirecta de las carnes fue la técnica más empleada para la preparación de las comidas huarpes del siglo XVI. En menor medida, el otro modo de cocción que puede interpretarse desde el registro arqueofaunístico, es el asado. Los pocos restos óseos que presentan evidencias de termoalteración estarían sugiriendo al asado como otra técnica de cocción (exclusivamente en lo que se refiere a las placas de piche).

Finalmente se menciona el huevo, cuyo registro está consignado en la presencia de una mayoría de restos de cáscaras procedentes de un ave indeterminada. Las cantidades son considerables pero la ausencia de evidencias antrópicas en este tipo de material sugiere que de haber formado parte en la cocina, habría sido de manera cruda. Al respecto, para la zona de las sierras centrales de Córdoba, hay evidencia etnográfica que este subproducto de las aves era consumido con o sin embrión desarrollado y habría constituido uno de los recursos importantes durante la época de anidación (López 2015).

La evidencia arqueofaunística del sector PNO permite visualizar a la sociedad huarpe no como mera receptora de la influencia hispana, sino con una activa participación en los procesos de incorporación de determinados ingredientes que en contextos de conformación de un nuevo orden (materializado con la fundación de la ciudad) habrían integrado a sus comidas con formas tradicionales de preparación y cocción.

NOTAS

1. Este trabajo se encuentra enmarcado en el proyecto de investigación Procesos sociales y ambientales en el sector urbano de Mendoza entre los siglos XV-XVIII (II) (PSyAU II): Tecnología y subsistencia en contextos de transformación. SECTyP UNCuyo, Resolución: 4540/13-06/G710 y dirigido por el Dr. Horacio Chiavazza.

2. De origen jesuita pero que posteriormente pasó a la orden de los Franciscanos.

3. Alimento es todo cuanto puede ser ingerido mientras que comida es aquello que no solo cumple una función nutritiva sino también social, y que responden a una serie de concepciones específicas (Ávido 2010).

4. Sería el conjunto de recursos comestibles, utensilios relacionados con la alimentación, las actividades desarrolladas desde la obtención del recurso y los contextos de comensalismo (López 2015).

AGRADECIMIENTOS

A los integrantes del Centro de Investigaciones Ruinas de San Francisco: Marcos Quiroga, Leonardo Castillo, Sebastián Giannotti, Carlos Frías, Fernando Hernández, Manuel López, Valeria Zorrilla, Daniela Mansegosa, Vanesa Guajardo, Samanta Mateo, Vanina Porta, Enzo Bontorno, Florencia Francalancia, Nicolás Guardia, Jorge Anzorena, Karina Castañar. A Horacio Chiavazza y muy especialmente a Lorena Puebla que me ayudó con las revisiones del texto.

BIBLIOGRAFÍA

Ávido, N. 2010. Inferencias de consumo en un sitio histórico de la ciudad de Rosario a partir de los restos arqueofaunístico. Mamül Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana. M. Berón; L. Luna; M. Bonomo, C. Montalvo; C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte. (eds). Editorial Libros del Espinillo. Ayacucho. Buenos Aires.

Babot, M; M. Marschoff y F. Pasarelli (comps) 2012. Conceptos y métodos para el estudio zooarqueológico de la cocción de los alimentos. Las manos en la masa. Arqueologías, Antropologías e Historias de la alimentación en Sudamérica. Museo de Antropología. M. P. Argentina.

Behrensmeyer, A. 1978. Información sobre Taphonmic y ecológicos de la erosión ósea. Paleobiology 4 (2): 150-172.

Castillo, L. 2013. Alfarería indígena de uso doméstico en el predio Ruinas de San Francisco del Área Fundacional de Mendoza. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras. UNCuyo. Mendoza.

Chiavazza, H. 2010. Procesos sociales y ambientales en el sector urbano de Mendoza entre los siglos XV-XVIII: Arqueología urbana e historia Ambiental. Comechingonia Virtual. 4. (2): 227-253.

2013. No tan simples: Pesca y horticultura entre grupos originarios del norte de Mendoza. Comechingonia Virtual. Nº 1: 27-45.

Chiavazza, H y L. Mafferra. 2007. Estado de las investigaciones arqueobotánicas en Mendoza y sus implicancias en la arqueología histórica. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana. 1: 127- 152.

Colasurdo, M. B. y J. I. Sartori. 2011. La conformación de la etnicidad a partir de los hábitos alimenticios: su abordaje desde la antropología y la arqueología histórica. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 5: 125-146.

Contreras, J. 1992. Alimentación y Cultura: reflexiones desde la antropología. Revista Chilena de antropología. Nº11: 95-111.

De Garine, I. 1999. Antropología de la alimentación, entre la naturaleza y la cultura. Conferencia inaugural. Actas del congreso internacional de alimentación y cultura. Museo Nacional de Antropología. España.

Fernández, P. 2010. Cazadores y Presas. 3500 años de interacción entre seres humanos y animales en el noroeste de Chubut. Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Buenos Aires. Argentina.

Flores, D. y C. Götz 2013. La alimentación de los antiguos mayas de la península de Yucatán: consideraciones sobre la identidad y la cuisine en la época prehispánica. Estudios de cultura Maya XLIII: 69-98.

Frontini, R. 2010. Las arqueofaunas en la cocina: actividades culinarias en el sitio 2 de la localidad arqueológica El Guanaco. Arqueología 16: 191-208.

Izeta, A; M. Srur y T. Silva 2012. Huesos Fragmentados: algunas consideraciones acerca de desechos culinarios y de formatización de instrumentos. Las manos en la masa. Arqueologías, Antropologías e Historias de la alimentación en Sudamérica, M. Babot, M. Marschoff y F. Pasarelli (comps). pp 463- 505. Museo de Antropología UNC. Córdoba. Argentina

López, M. 2015. La cocina como medio para la reproducción social de los grupos prehispánicos de las sierras de Córdoba. Condiciones de posibilidad de la reproducción social en sociedades prehispánicas y coloniales tempranas en las Sierras Pampeanas (República Argentina). J. Salazar (comps). Pp 177-212. Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos Segreti. Córdoba. Argentina.

Mafferra, L. 2009. Arqueobotánica del Norte de Mendoza. Tesis de licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Marschoff, M. 2011. Sociabilidad y Alimentación. Estudio de casos en la transición al siglo XIX en el Virreinato del Río de la Plata. Arqueología 17: 287-291.

2012. Dando uso a los <<indeterminados>>: un marco de referencia específico para la zooarqueología de contextos históricos hispanocriollos. Archeofauna 21: 175-193.

Massigoge, A; M. González; C. Kaufmann y M. Gutiérrez 2015. Observaciones actualísticas sobre meteorización ósea en restos esqueletales de Guanaco. Mamül Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana. M. Berón; L. Luna; M. Bonomo, C. Montalvo; C. Aranda y M. Carrera Aizpitarte. (comps). Pp 215.225. Editorial Libros del Espinillo. Buenos Aires. Argentina

Medina, M. 2007. Análisis zooarqueológico del sitio agroalfarero Puesto La Esquina 1 Pampa de Olaen, Córdoba. Anales de Arqueología y Etnología 61-62: 107-103.

2009. Tendencias en el consumo prehispánico tardío de recursos faunísticos: Zooarqueología de C.Pun.39 y Puesto La Esquina 1. (Córdoba Argentina). Archeofauna 18: 119-136.

Mengoni Goñalons, G. 1982. Notas zooarqueológicas I: Fracturas en Huesos. VII Congreso Nacional de Arqueología. Colonia del Sacramento. Uruguay.

1999. Cazadores de guanaco de la estepa patagónica. Sociedad Argentina de Antropología. Buenos Aires. Argentina.

2006-2010. Zooarqueología en la práctica: algunos temas metodológicos. Xama 1923. Instituto de Arqueología. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Argentina. pp. 83-113.

Mohn, M. 2010. Las ocupaciones tempranas del sitio arqueológico Quebrada Seca 3 en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Puna Meridional Argentina. Un aporte desde las Astillas óseas. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional de Córdoba.Pastor, S; Medina, M.

2013. Prácticas resistentes, elusión y reproducción social en un contexto histórico adverso: Una mirada a los indígenas de córdoba (argentina) en tiempos coloniales tempranos. Mem. am. [online]. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-37512013000100003&lng=es&nrm=iso

Prates, L y C. Hospitalache 2010. Las aves de sitios arqueológicos del Holoceno tardío de Norpatagonia, Argentina. Los sitios Negro Muerto y Angostura 1 (Río Negro. Argentina). Archeofauna 19: 7-18.

Prieto Olavarría, C. 2005. Alfarería Viluco en el Norte y Centro de la provincia de Mendoza (Argentina): nuevas perspectivas analíticas. Tesis de licenciatura. Santiago. Chile.

2010. Aproximaciones a la producción y función de la cerámica Viluco durante la dominación incaica y los primeros siglos de la colonia en el valle de Mendoza. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

2012. La producción y función de la cerámica indígena durante la dominación incaica y la colonia en Mendoza (Argentina). Intersecciones en Antropología 13: 71-87.

2012b. La presencia indígena en la ciudad de Mendoza en los siglos XVI y XVII. Análisis desde la evidencia cerámica y etnohistórica. Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Histórica. Tomo 2. Buenos Aires Argentina.

Prieto Olavarría, C. y H. Chiavazza 2010. La alfarería Viluco y los contextos del Área Fundacional. Aportes al estudio de la dominación incaica y los primeros años de la colonia en el valle de Mendoza. Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina II: 807. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Prieto Olavarría, C. y M. Paez 2015. Presencia de inclusiones piroplásticas en la cerámica de los siglos XV a XVII en el centro oeste y Noroeste Argentino. Chungara (Arica) [online] 441-454. Rossi, M.

2007. Vertebrados de Mendoza y sus adaptaciones al ambiente árido. CRICYT. Mendoza.

Roberts, S.; C. Smith; A. Millard y M. Collins 2002. The taphonomy of cooked bone: characterizing boiling and its physicochemical effects. Archaeometry 44 (3): 485– 494.

Videla, F. 1998. Vertebrados de Mendoza y sus adaptaciones al ambiente árido. INCA editorial. Mendoza. Argentina.