INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS REALIZADAS EN EL SITIO “ALGARROBO HISTÓRICO”, SEDE DE LA ANTIGUA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANDACOLLO. VILLA DEL TULUMAYA, LAVALLE, MENDOZA. ARGENTINA

SCIENTIFIC RESEARCH CONDUCTED AT THE SITE “ALGARROBO HISTÓRICO”, OLD CHAPEL OF “NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANDACOLLO”, VILLA DEL TULUMAYA, LAVALLE (MENDOZA. ARGENTINA)

INVESTIGAÇÕES CIENTÍFICAS REALIZADAS NO SÍTIO “ALGARROBO HISTÓRICO”, SEDE DA ANTIGA CAPELA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANDACOLLO. CIDADE DE TULUMAYA, LAVALLE, MENDOZA. ARGENTINA

Este estudio de investigación científica realizado en el “Sitio Algarrobo Histórico”, sede de la antigua Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo de Villa del Tulumaya, Lavalle, se caracteriza por la recuperación de la impronta cultural del lugar respetando su identidad, a través de la realización de un rescate arqueológico y de la memoria oral, convirtiendo al Sitio en un Centro de Interpretación del Pasado Regional y Eco-museo. Por todo ello, el objetivo fundamental de los estudios previos, de las excavaciones arqueológicas y de los estudios complementarios fue reposicionar el antiguo lugar en su comunidad. Además de ser reconocido como Bien del Patrimonio Municipal y Bien Cultural de la Provincia. En la actualidad es visitado por establecimientos educativos, vecinos de la región y turistas quienes contribuyen a revalorizar el área como hito fundamental de la historia de Mendoza.

The following scientific research was conducted at the historic site of “Algarrobo Histórico”, home of the old Chapel of “Nuestra Señora del Rosario de Andacollo” Villa del Tulumaya, Lavalle. The work is characterized by the recovery of the cultural imprint of the place respecting its identity through the completion of archaeological and oral memory rescue missions. Such project has turned the site into a Centre for the Interpretation of the Regional Past and Eco-Museum. Therefore, the main objective of previous studies, archaeological excavations and complementary studies was to reposition the old place in your community. Moreover, “Sitio Algarrobo Histórico” has been recognized as cultural heritage of the Municipal and Provincial Patrimonies. Today, “Sitio Algarrobo Histórico” is visited by educational establishments, regional neighbors and tourists who contribute to revalue the area as a major milestone in the history of Mendoza.

Este trabalho científico foi realizado no “Sítio Algarrobo Histórico”, lugar da Antiga Capela da “Nuestra Señora del Rosario de Andacollo” Villa del Tulumaya, Lavalle. O mesmo é caracterizado pela recuperação da marca cultural do lugar respeitando assim a sua identidade, através da realização de missões de resgate da memória Arqueológica e por via oral; -convertendo desse modo este lugar num Centro de Interpretação do Passado Regional e Eco-Museu. Portanto, o principal objetivo dos estudos anteriores, escavações arqueológicas e estudos complementares foi estudos adicionais foi para reposicionar o antigo lugar em sua comunidade. Além disso, o Sítio Algarrobo Histórico é reconhecido como herança cultural do Património Municipal e Provincial. Actualmente o Sítio Algarrobo Histórico é visitado por estabelecimentos de ensino, vizinhos desta região e turistas que contribuem assim para uma revalorização da zona, tornando-a num grande e importante marco da história de Mendoza.

1- INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación “Puesta en Valor del Sitio Fundacional Algarrobo Histórico”, sede de la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo de Villa del Tulumaya, Lavalle, recupera la memoria cultural del lugar a través del rescate arqueológico y de la memoria oral, con el objetivo primordial de convertir el sitio en un Centro de Interpretación del Pasado Regional y en un Eco-museo. El objetivo fundamental pautado desde un principio, fue la obtención del mayor conocimiento que se pudiese obtener del área, con la finalidad de devolverla a su comunidad poseyendo datos fidedignos de su historia y del pasado plasmado en la planta de la capilla, en los elementos excavados, en el imponente algarrobo que resguarda todo el predio, como así mismo en la memoria oral de sus antiguos pobladores, todavía vivos o en narraciones referidas al sitio que trabajan a modo de verdadero gozne, entre la realidad y la creencia. Para ello nada mejor que poseer una visión científica abarcativa y en lo posible, holística.

A las investigaciones iniciadas por Clara Abal en 1993, se adicionó, en el año 2005, el “Centro de Interpretación Histórico-Patrimonial” diseñado por la arquitecta Ana María Castillo con la colaboración de Abal. En el 2010, se firmó un Convenio de Cooperación entre a la Municipalidad de Lavalle y a la Secretaría de Cultura de la Provincia. Este Convenio, que se extiende a nuestra fecha, permitió aunar esfuerzos para llevar a buen término la revalorización patrimonial de un antiguo centro urbano, social y religioso de Mendoza.

1.1- Breve reseña histórica

Según Verdaguer, “En 1863 el Obispo Achával colocó la piedra fundamental de la iglesia del Tulumaya, en el Departamento del Rosario (Lavalle) cuya iglesia fue bendecida en 1877 por el cura de las lagunas Pbro. José Mercedes Rodríguez y costeada en su mayor parte por José Víctor Albino” (Verdaguer 1931, tomo II: 735).

Uno de los primeros interrogantes que surgieron al iniciar los trabajos de investigación de Abal, fue ¿de dónde procedió esta familia Albino que luego tuvo tanto poder y erigió la capilla en esta zona de Mendoza? Al entrevistar a descendientes, de manera muy difusa se pudo entrever que el apellido pudo haber tenido origen portugués (Palacio Episcopal de San Juan [PESJ], en Abal 2002).

Sin embargo, entre la nómina de prisioneros lusitanos que fueron llevados en la época del Virrey Pedro Ceballos y Cortez, luego del triunfo de la flota española en el combate que tuvo lugar en la isla de Santa Catalina, Brasil, no figura ningún apellido similar entre los quinientos veintitrés prisioneros de guerra. Entonces se optó por estudiar todos los documentos coloniales de Mendoza, a partir del año 1751. Recién en 1805, en la “Relación de extranjeros con mención de sus oficios, estado civil, bienes que poseen dando cumplimiento al bando de fecha 17 de noviembre de 1805”, surgió el dato buscado. Dentro de la orden de extranjeros, en su mayoría de origen portugués, en la Comandancia de Faustino Ansayl (hijo), figura: “85-Roverto [sic] Alvino [sic] del Arzovispado [sic] de Braga. Procedente de un Barco Inglés [sic] que naufragó en el Río de la Plata. Soltero de oficvio tonelero de edad 27 años no expresa su religion [sic]” (Relación de Extranjeros con mención a sus oficios, estado civil, bienes que poseen dando cumplimiento al bando de fecha 17 de noviembre de 1805 (09 de febrero de 1868). Archivo General de la Provincia de Mendoza [AGPM]). Así fue como se pudo comenzar a recomponer el árbol genealógico fundamental de esta familia que se radicó en la zona del Tulumaya.

Uno de los hijos de este viajero, fue el que construyó la capilla cuyo predio fue excavado posteriormente por nosotros. Los Albino aportaron adelantos en pos del desarrollo regional y cambios sociopolíticos y económicos que influyeron en el país, el proceso de mestizaje, la gesta libertadora, la introducción de nuevos cultivos y el desarrollo industrial, entre otros (Libro de Bautismos de la Iglesia del Tulumaya 1825-1874. Archivo del Arzobispado de Mendoza [AAM]; Partidas de Bautismo pertenecientes a Lavalle (Lagunas) y La Paz (Corocorto) 1794-1827 [AGPM]; Libro de Muertos perteneciente a la Parroquia del Rosario de las Lagunas, llevado por el Cura y Vicario Pbro. José Mercedes Rodríguez. Archivo del Arzobispado de Mendoza [AAM]).

En un comienzo, la familia Albino estuvo relacionada al comercio transcordillerano, a la venta de ganado y a la minería; sus negocios se extendieron así, hacia Chile Esto se pone de manifiesto en el hecho que tiempo después don Víctor Albino, hijo del primer portugués que con ese apellido se afincara en la zona, erigiese una capilla en honor a la Virgen del Rosario de Andacollo (Abal 2002).

En Chile y en Argentina existen numerosos pueblos llamados “Andacollo” o “Andacollito”. El más conocido es el asentamiento minero explotado desde tiempos inmemoriales por su riqueza de oro, plata y cobre, con anterioridad al advenimiento incaico, en el territorio de la IV Región de Chile. Del lado argentino, el pueblo que guardaba mayor conexión con el Andacollo minero, fue el de Pedernal, ubicado al oeste de la villa de Media Agua, Departamento de Sarmiento, Provincia de San Juan. Cercano a éste, existen varios pasos que lo conectan con la zona que nos ocupa del país trasandino. Cuyo perteneció a la Capitanía General de Chile, por lo cual es muy factible que desde la época colonial en la cual los españoles comenzaron a recibir tierras para instalar fundos o estancias y explotar yacimientos mineros, con ellos haya viajado la advocación e incluso imágenes de la Virgen del Rosario de Andacollo (Abal 2002). Aún hoy, en la Basílica de San Francisco de la ciudad de Mendoza, desde hace años existe una pequeña escultura de ella (Abal 2002).

1.2- El predio de la capilla

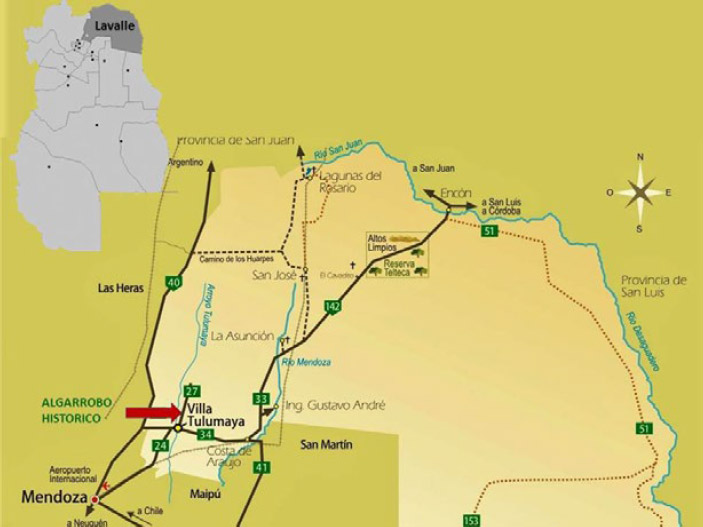

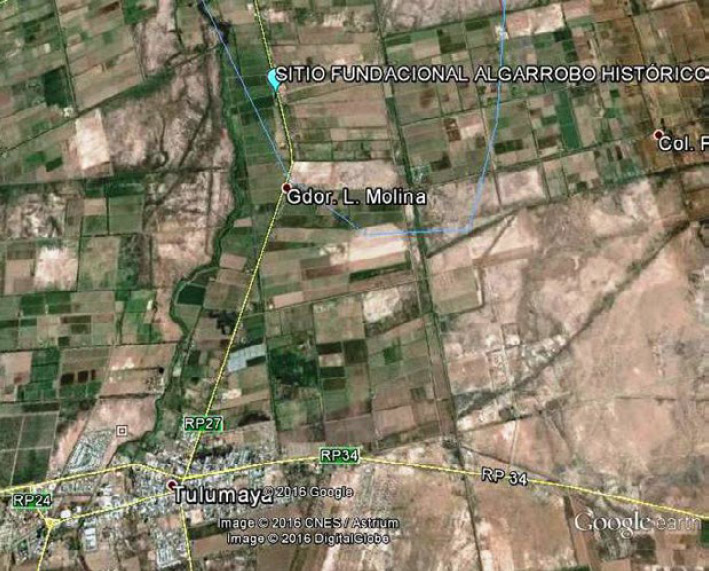

El lugar de casi 2.000 m², posee las siguientes coordenadas: 32° 41’ 26” Lat. Sur y 68° 34’ 46” Long. Oeste. Se ubica en la ruta provincial Nº 27 (calle San Martín) y 25 de Mayo, distrito de Alto del Olvido de Lavalle a 4 km al Oeste de la plaza central de la Villa del Tulumaya (Figura 1; Figura 2).

Al acercarse al predio, el algarrobo se impone. El árbol posee grandes dimensiones (la copa supera los 30 m. de diámetro) y se ubica al Norte de las ruinas de la primera capilla del Tulumaya (Acta del Obispo Diocesano Fr. Wenceslao Achával aceptando la donación de la Capilla al Sr. Víctor Modesto Albino (Segunda Acta Fundacional), 2 de enero de 1877. [PESJ]); Visita Pastoral de la Parroquia de la Villa del Rosario (Tulumaya y Lagunas) de la provincia de Mendoza en la Diócesis de San Juan de Cuyo por el Excelentísimo Señor Obispo Diocesano Don Fr. José Wenceslao Achával [PASJ]. El lugar en donde se emplazó el edificio religioso, se encuentra en un terraplén. El mismo aún conserva secciones de baldosa criolla y vestigios de los pilares de madera canteada que soportaron la cubierta a dos aguas de la nave central y de la galería exterior orientada al Norte. Parte de los cimientos de piedra que sustentaron los muros de adobe, todavía delimitan la silueta de lo que fue esta construcción.

Las investigaciones están siendo efectuadas por un equipo dirigido por la Dra. Clara Abal (a cargo de las áreas de arqueología y patrimonio) y la Arq. Ana María Castillo (responsable de la revalorización arquitectónica y patrimonial). El estudio está integrado por el Dr. Erik Marsh (Tareas arqueológicas, año 2011); el Lic. Guillermo Campos (a cargo de tareas de arqueología y antropología); la Lic. Mercedes Parral (responsable del relevamiento de la historia oral); la Sra. Olga Chacón (informante principal, ex Directora del Museo Regional de Lavalle). A su vez, el mismo posee el aporte de dos profesionales del CCT-CONICET, la Dra. Paula Novellino (área de bioarqueología) y el Lic. Alberto Ripalta (área de botánica). También se cuenta con el aporte externo del Arq. Gabriel Puliafito (realización del software de reconstrucción 3D).

2- TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS

Las tareas arqueológicas emprendidas durante estos años, comprendieron la realización de sondeos exploratorios y excavaciones arqueológicas en puntos específicamente relacionados al planteamiento de los cimientos y zapatas de las dos estructuras que se construirían en el sitio El Algarrobo Histórico (Eco-Museo y del Centro de Atención al Turista). Paralelamente se realizaron excavaciones sistemáticas en puntos predeterminados según la evaluación del potencial arqueológico (Bárcena y Schávelzon 1991). Estas tareas tuvieron dos objetivos fundamentales:

- Evaluación del potencial arqueológico del área inmediata, previa a la realización de las obras de infraestructura edilicia, mediante sondeos exploratorios y excavaciónes sistemáticas.

- Recopilación y análisis de datos ligados a la estructura preexistente, sistemas constructivos, etapas de edificación, uso y utilización del espacio a través del análisis de los desechos orgánicos e inorgánicos obtenidos, entre otros factores.

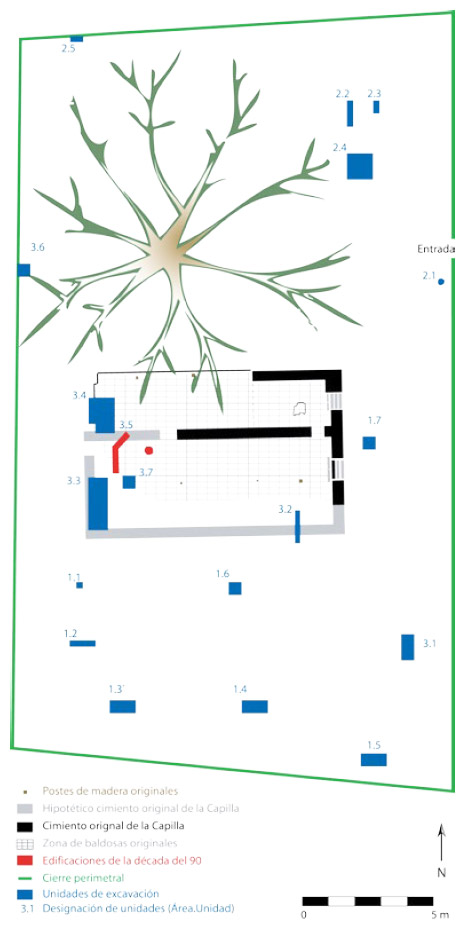

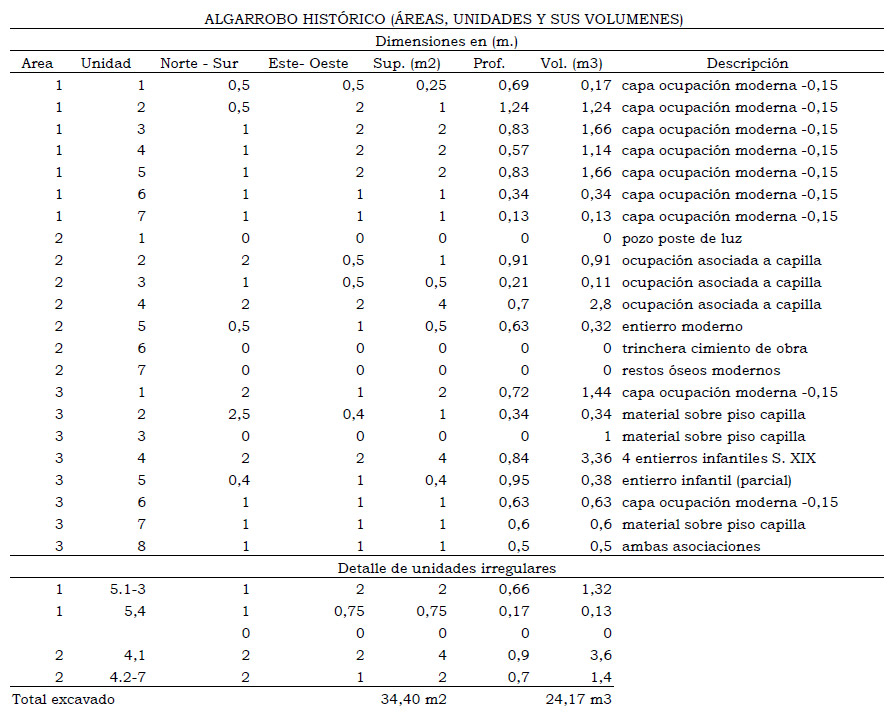

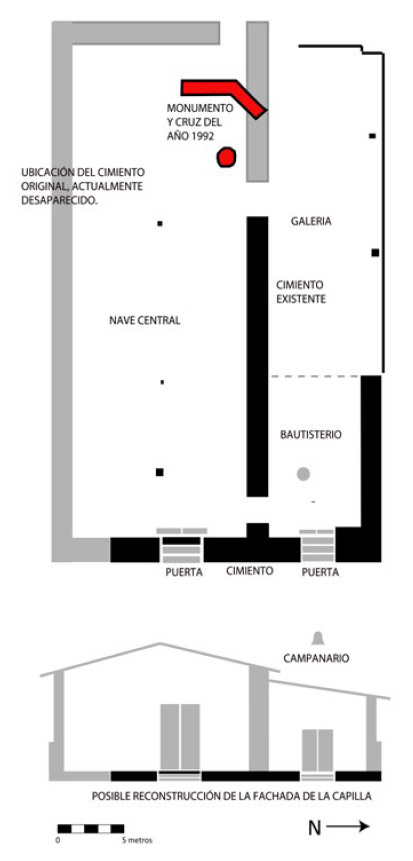

Así, desde el año 2010 hasta la actualidad se excavaron, siguiendo niveles artificiales pautados, 26 unidades de diferentes superficies que totalizaron 34.40 m² y 24.17 m³ de sedimento tamizado, habiendo dividido el sitio en cuestión en tres áreas macro (Gallardo y Cornejo 1986; Harris 1991; Campos 2003) (Figura 3 y Tabla 1).

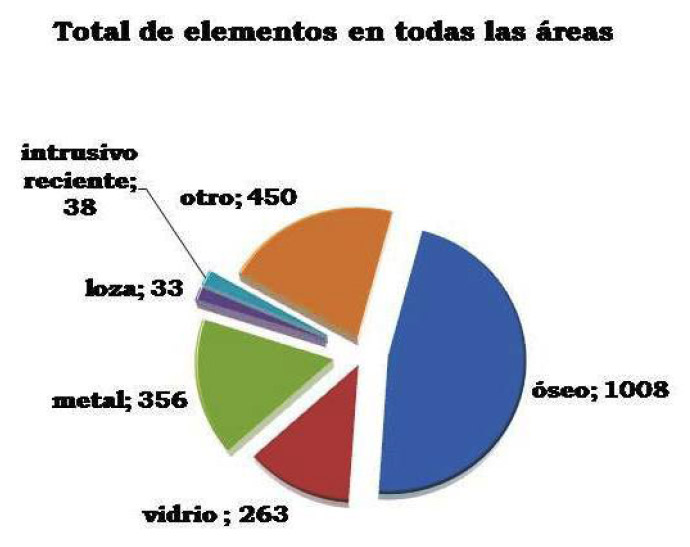

Algunos de los resultados obtenidos del análisis del registro, indican la existencia de fauna relacionada a camélidos, quirquinchos, bóvidos, equinos y porcinos. Se han hallado fragmentos de huevos de ñandú y vértebras de peces (Maza 1980). En la categoría de “otros” predomina material intrusivo reciente, caracterizado sobre todo por variedades de plástico de uso cotidiano. Con respecto al metal, algunas de las piezas de mayor importancia están relacionadas con clavos y restos de herrajes -probable resabio de ataúdes-, herraduras y fragmentos de materiales empleados en tareas campestres. Dentro del ítem vidrios, predominan esquirlas de frascos de uso farmacéutico y de botellas diversas. Los restos de loza por lo general pertenecen a vajilla de uso común de finales del siglo XIX, de filiación europea. La franja que abarca el denominado material intrusivo reciente, está compuesta por restos de materia orgánica (tela, cartón, madera y otros). En un contexto de palimpsesto se ha recuperado tres fragmentos cerámicos de probable tecnofactura indígena (Rusconi 1962, Vol. III) (Figura 4, Figura 5.a; b; c; d y Figura 6).

Esta primera aproximación al análisis del material hallado, condice cronológicamente con las fuentes bibliográficas consultadas en un principio. Las mismas indican que el predio fue ocupado por población local de mediados del siglo XIX (Saavedra Méndez 1948; Schávelzon 1991). Hasta el momento, en esta instancia investigativa, es insuficiente una data que asegure una ocupación previa a la fecha referida.

En la unidades de excavación 3.4 y 3.5 (ver Figura 3) se aplicó la técnica de anastilosis al piso de baldosas, dado que, según fuentes históricas y orales consultadas era factible hallar enterratorios (Abal 2002). Se recuperaron allí, a los 70 cm de profundidad, los restos óseos de infantes cuyos cuerpos, a pesar de las raíces que invadieron los entierros, se hallaron articulados y en buen estado de conservación. En el sedimento componente se identificaron astillas de madera y fragmentos de metal oxidado perteneciente a clavos y herrajes que formaron parte de cajas mortuorias. Acompañando el conjunto, se rescataron restos vegetales –pétalos y tallos de flores secas- claramente asociados al ritual de los entierros, pequeños trozos de tela, botoncitos de nácar, así como fragmentos de mayores dimensiones de madera (porciones degradadas de los ataúdes).

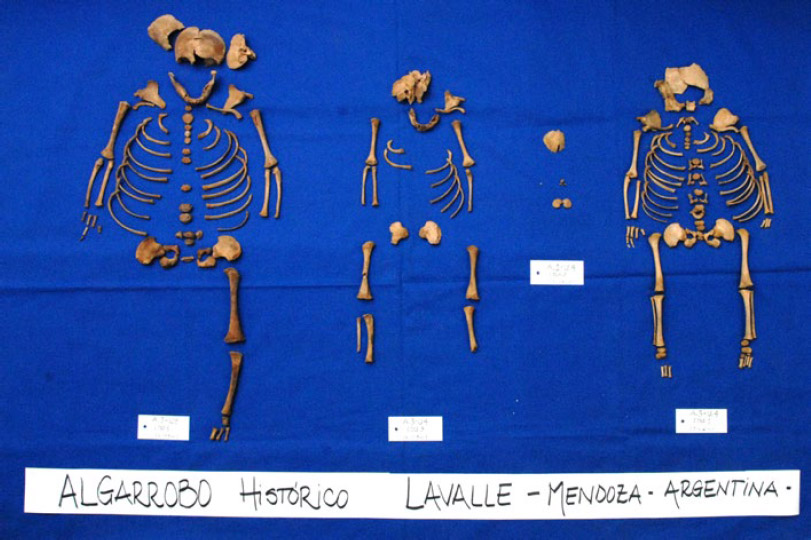

Luego de la excavación específica de este sector, los huesos humanos fueron trasladados al laboratorio del Museo Juan Cornelio Moyano de la ciudad de Mendoza, con el objeto que Paula Novellino procediera a su análisis. Este estudio arrojó los siguientes resultados: 5 individuos subadultos cuyas edades oscilaban entre las 38 semanas de gestación y los 8 meses de vida. Aunque no se pudo determinar fehacientemente la causa de muerte, por el contexto y características, consideramos factible que los niños enterrados –uno de ellos nonato- hubiesen fallecido a causa de la gran epidemia de cólera que asoló al país entre 1860 y 1880 (Figura 7).

Novellino también analizó el contenido de una caja guardada desde el año 1970 por Olga Chacón. Ésta contenía partes óseas de 6 individuos adultos: dos femeninos y uno masculino y porciones de 3 individuos indeterminados. Según nuestros informantes, los mismos fueron hallados en la zona donde existieron dos cementerios utilizados en distintas épocas y siguiendo patrones jerárquicos. Al revisar el material, se pudo constatar que los huesos humanos antes referidos, se hallaban mezclados con trozos óseos de diversos animales (Novellino 2011).

Con respecto a los infantes recuperados en la excavación arqueológica, en diciembre del 2011, luego de su análisis, se decidió volverlos a enterrar in situ. Posteriormente se llevó a cabo una misa conmemorativa a cargo del padre Juan Miranda Cavero, sacerdote de la actual parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Lavalle. Éste fue un implícito pedido de los vecinos de la zona quienes concurrieron a la misma. Esta práctica de devolución de restos humanos a sus entierros originales, se considera ha sido pionera en Mendoza. Antes de proceder a ello, se tomaron muestras óseas de cada uno de los individuos con el objeto que futuros análisis científicos puedan arrojar mas información.

3- ANALÍTICAS APLICADAS

3.1- Estudios dendrocronológicos del algarrobo

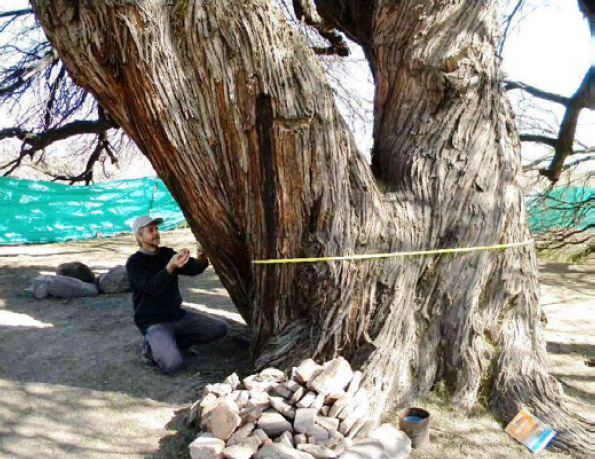

Los estudios relacionados con la determinación de la identificación de la especie arbórea y determinación de la edad del mismo, estuvieron a cargo del Lic. Alberto Ripalta (Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental. IANIGLA-CCT- CONICET). Hasta la fecha no se conocía a ciencia cierta la edad del “Algarrobo Histórico”. Hoy se puede afirmar que luego de los estudios dendrocronológicos –análisis de los anillos de crecimiento de plantas leñosasse ha podido determinar la edad relativa de este ejemplar de Algarrobo blanco o Prosopis chilensis, que en la actualidad poseería 339 años (Ripalta 2011).

Esta fecha no implica una edad absoluta. Utilizando el método de fechado señalado, no se ha podido efectuar un contexto exhaustivo de todos los anillos del ejemplar, abarcando todas sus grandes ramas. Es una edad relativa determinada por el método dendrocronológico inferida a partir del conteo de los anillos de crecimiento de muestras del mismo. El crecimiento del árbol arrojó un incremento radial anual promedio de 4.72 mm (Figura 8).

3.2- Estudios de teledetección realizados con sistema helicam

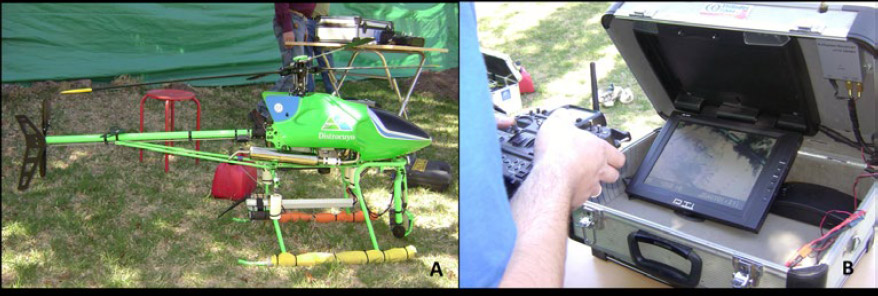

En el año 2011, mediante un método aplicado por primera vez en Mendoza para la ciencia arqueológica, se pudo fotografiar toda el área del “Algarrobo Histórico”, empleando un sistema de telemetría por Helicam. El mismo consiste en el uso de un helicóptero de radio control con cámara incorporada. El sistema de telemetría de medida de magnitudes físicas, permite transmitir ésta a un observador lejano (Figura 9). Así, se logró obtener un valioso registro visual del predio histórico por medio de fotos aéreas y vídeos del algarrobo, la planta arquitectónica de la que fuera la capilla y las cercanías con el Arroyo Tulumaya. (Figura 10). Para ello se contó con la colaboración de una Empresa internacional radicada en Mendoza que posee esta tecnología y la contribución de los ingenieros aeromodelistas José V. Tello, Hernán Cilio y Juan Carlos Fresco.

Este tipo de relevamiento aéreo no solamente consolidó en esta investigación de manera fehaciente la importancia que debió poseer en su momento el lugar con respecto a zonas cercanas y lejanas (Bonilla 2004); también este fuerte diálogo paisajístico pudo evidenciarse en forma clara y efectiva. Tomó relevancia para la investigación la importante relación existente –que todavía se conserva y que ha quedado demostrada por medio de los estudios dendrocronológicos y sus fechados- entre el sitio histórico patrimonial, el añoso algarrobo y su entorno. En otras palabras, quedó manifiesta a modo de troquel, la comunidad entre los restos de la antigua construcción sacra, el árbol, el edificio de principios del siglo XX (erigido con cantidad de material constructivo proveniente de la propia capilla que nos ocupa) y el arroyo Tulumaya, alejado unos 400 m. en dirección Oeste.

3.3- Telemedición de la estructura

Los estudios telemétricos permitieron dar cuenta casi con exactitud las verdaderas dimensiones de la capilla, la ubicación y el tamaño de sus puertas, de sus recintos y de su escalinata de acceso, además aportar data para visualizar la reconstrucción de la probable fachada principal (Figura 11).

Mediante mediciones con nivel láser se pudo determinar que toda la superficie embaldosada de la planta estaba nivelada con un margen de error de solo 5 cm. de un extremo al otro. Además, se constató que toda la planta había sido sobre elevada durante su construcción entre 50 y 55 cm respecto al terreno circundante.

4- REVALORIZACION DE LAS ESTRUCTURAS EDILICIAS ORIGINALES, POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE SITIO

En el mes de setiembre de 2012, comenzaron las obras de excavación de los cimientos y zapatas de las tres estructuras que formarían parte del complejo cultural Algarrobo Histórico; la Estructura Nº 1 que comprende la entrada principal, el Centro de Atención al Visitante y los Sanitarios; la Estructura Nº 2 fue destinada para el Eco-Museo y diseñada con galerías abiertas y un mirador, con el objetivo pudiese apreciarse desde él todo el paisaje circundante, los restos de la capilla, y el algarrobo y la Estructura Nº 3, planificada para la realización de un futuro depósito pero no ha sido construida y de ella hasta el momento solamente se han excavado los cimientos (Figura 12).

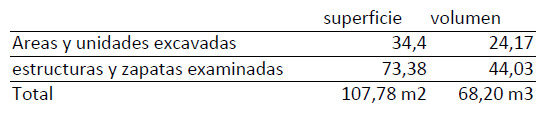

Con el objeto de recolectar en forma sistemática el material arqueológico que podría hallarse durante la excavación de los cimientos o zapatas de las estructuras, se tamizó todo el sedimento extraido de las obras. Durante la tarea realizada por los constructores, se examinó un total de 73,38 m² y un volumen de 44,02 m³ de sedimento.

En total, sumando la tierra de las áreas, unidades y zapatas inspeccionadas, se alcanzaron 107,78 m² de superficie excavada y 68,20 m³ de sedimento tamizado (Tabla 2).

4.1- Tareas de conservación y recomposición del piso y cimientos de la capilla

Durante la segunda mitad del 2012, mientras comenzaban los trabajos de construcción del Eco Museo Algarrobo Histórico (Estructuras N° 1 y 2), se iniciaron las tareas de anastilosis, recomposición de sectores de la superficie embaldosada y de consolidación efectiva de los cimientos de la capilla.

Estas tareas han tenido como objetivo la recuperación y preservación de los sectores más deteriorados siguiendo una política de consolidación e incluso en ciertas áreas, de reconstitución de pisos dañados (Sease 1988). Se aplicó una intervención orientada a lugares específicos, en los cuales los materiales compositivos se hallaban en peligro de deterioro total (Priori et al. 2005).

Para la recomposición de algunos sectores se pautó, en el siguiente orden:

Nivelación, compactación y humedecimiento de la superficie a trabajar; selección de las baldosas originales ya fuesen enteras o seccionadas, pero en buen estado de conservación; preparación de la argamasa de pegado siguiendo las proporciones pautadas, experimentadas oportunamente; colocación de las baldosas según el esquema de trabas existente en los sectores todavía conservados del piso original; elaboración del material de relleno de las juntas y posterior colocación de la misma respetando las dimensiones originales de las juntas de separación (Figura 13).

Luego de la recuperación de los sectores más deteriorados del piso de la capilla, se trató toda la superficie con un compuesto químico específico para este tipo embaldosado. Este producto, de Sika Argentina S.A.I.C., es un líquido incoloro siliconado de baja viscosidad, constituido por una capa aislante horizontal que evita el paso de la humedad ascendente. En la actualidad se utiliza en pisos con problemas de humedad proveniente de suelos, terrenos o fundaciones. La ventaja que posee, en el caso de una superficie tan riesgosa a tratar, es que ante la ausencia total o parcial de la capa aislante horizontal, la misma puede ser reemplazada sin necesidad de tener que efectuar una intervención que pueda causar impacto al bien arqueológico. El producto fue utilizado por primera vez en Mendoza para proteger una construcción propia de la arqueología histórica (Figura 14).

Para la reconstitución de ciertos sectores de los cimientos originales, se fijaron los siguientes lineamientos:

Limpieza y extracción de raíces y de material intrusivo moderno; reacomodamiento de las rocas originales hasta lograr alcanzar el ancho específico; colocación de rocas faltantes que fueron recuperadas en el predio y que se hallaban dispersas por procesos antrópicos posteriores al derrumbe de la capilla; relleno utilizando canto rodado de tamaño medio y mezcla en base a limo y arcilla para su posterior compactación (Figura 15).

La reconstitución de algunos sectores de los cimientos originales y la recuperación y recomposición de sectores particulares del piso de baldosa criolla, tuvieron como objetivo principal el presentar al futuro visitante una visión mas acabada del perímetro de la planta de la capilla que se había perdido por la depredación a lo largo de mas de medio siglo. Por otra parte, las tareas de conservación aplicadas tanto químicas como mecánicas (recubrimiento plástico removible en determinadas áreas), han logrado retrasar el deterioro causados por crioturbación y antropoturbación (Campos 2003).

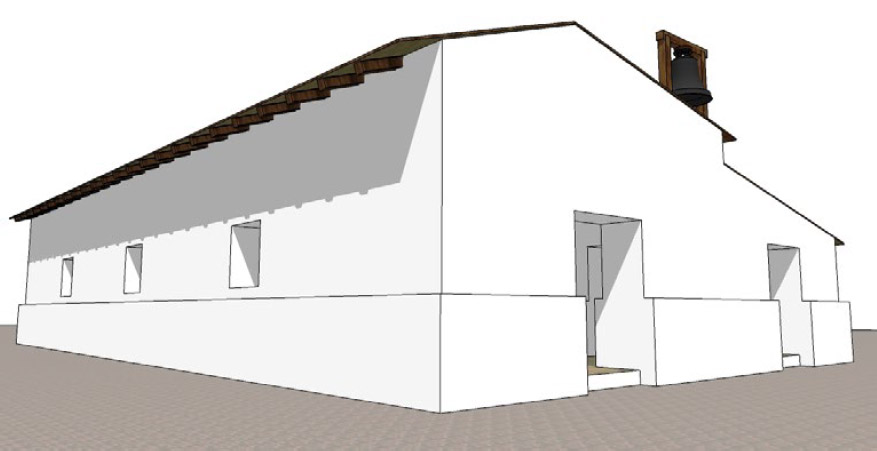

4.2- Reconstrucción del edificio de la capilla mediante la utilización de tecnologías digitales en 3d

Los datos recuperados por las diferentes disciplinas intervinientes permitieron conocer el plano estructural, el tipo de material utilizado, la técnica constructiva de la capilla, entre otra información que luego pudo ser trasladada a un software de recreación 3D (Sketchup Pro). Este software, es una herramienta de modelado de gráficos vectoriales e imágenes que permite múltiples posibilidades desde dar paseos virtuales en tiempo real por los modelos construidos, hasta ver los documentos de diseño en pantalla completa. De esta forma se ha logrado obtener una visualización concreta que colabora a sintetizar el proceso de investigación. En este caso, el aporte ha estado a cargo Gabriel Puliafito. Las imágenes externas del edificio que se exponen aquí son una aproximación al formato real del mismo (Figura 16; Figura 17).

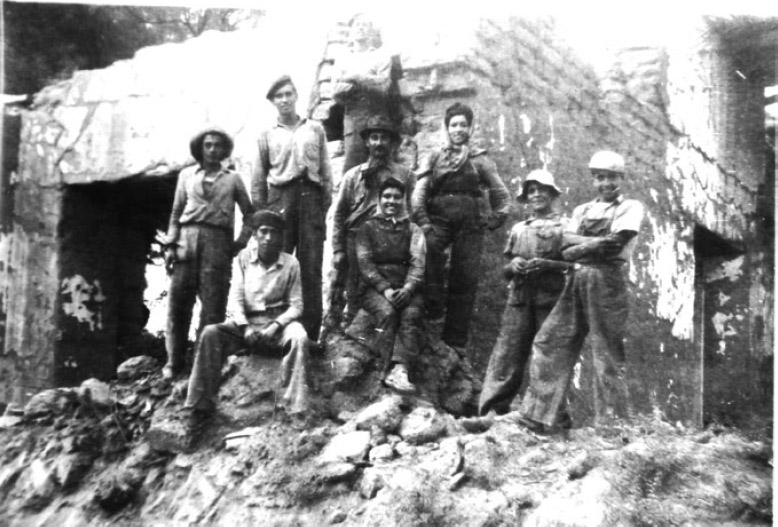

Desde los primeros estudios realizados en el año 1993 y hasta la fecha, no se ha recuperado documentación fotográfica que visualice por lo menos la fachada principal de la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo en su esplendor. Solo se cuenta con una fotografía tomada en el año 1941 y que nos fuera facilitada por la Sra. Olga Chacón en donde se muestra un grupo de personas sobre los escombros de la capilla destruida por un temblor ocurrido 20 años atrás (Figura 18).

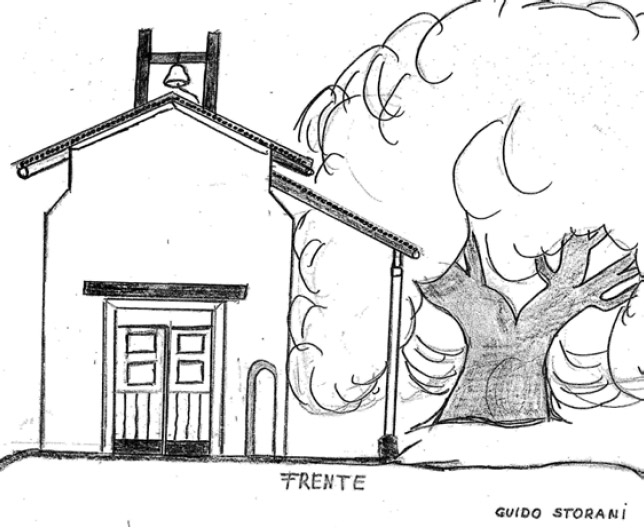

La recopilación de la memoria oral de antiguos vecinos, como el caso del Sr. Guido Storani (Abal 2002: 190), (Figura 19), las posteriores excavaciones arqueológicas y otras investigaciones asociadas, permitieron en el año 2002, que el artista plástico Hernán Abal reinterpretase y plasmase los datos en un boceto (Figura 20).

Aún queda continuar perfeccionando la posible fachada y el diseño general de la capilla; sin embargo, la aplicación de nuevas tecnologías y la confrontación de los detalles constructivos provenientes de la documentación histórica (Moreno 1995; Abal 2002), hacen que cada día sea factible aproximarse con mayor rigor a la construcción genuina.

4.3 - Construcción de centro de interpretación y eco-museo “Algarrobo histórico”

La propuesta de construcción del Centro de Interpretación y EcoMuseo “Algarrobo Histórico” que se está llevando a cabo en presente año, incluye construcciones mixtas de quincha y muros de adobe. La decisión de utilizar este tipo de construcción surge del entrecruzamiento de los análisis históricos, arqueológicos y arquitectónicos efectuados en el lugar. El objetivo propuesto ha sido el de rescatar técnicas constructivas tradicionales y plasmarlas en la nueva edificación.

La construcción en quincha, combina un esqueleto de madera fundado sobre un cimiento y sobrecimento corrido de hormigón, con soportes horizontales colocados cada 20 cm, hechos de caña. El relleno es de tipo emparedado de chilca (Baccharis salicifolia), arbusto de la zona que funciona como aislación térmica y que sostiene el revoque grueso y fino de barro.

La construcción de adobe posee muros con elementos de arriostre (encadenado o vinculación), para su estabilidad. Los elementos de arriostre son verticales y horizontales. Están conformados por muros transversales y contrafuertes especialmente diseñados y tienen una adecuada resistencia y estabilidad para transmitir fuerzas.

La última intervención realizada sobre estos muros citados ut supra, la efectuaron los profesionales brasileños Prof. Anor Caravalho y el Arq. Fernando de Paula Cardoso, pertenecientes a “Proyecto Cores da Terra”; los arquitectos chilenos Consuelo Miranda, Andrés Flores Osorio y el ingeniero español radicado en Chile, David Martínez de “Colectivo Tierra Mural”. En la preparación del estuco se utilizaron variedades de arcillas de Vichuquen, pueblo de la región del Maule, Provincia de Curicó.

Los murales en estuco fueron creados por el artista trasandino Roberto Calquín integrante de “Tierra Mural”, con la colaboración de un colega local, Mario Lucero. Los diseños se proyectaron en base al relevamiento histórico y al registro oral que se poseía.

Las guardas que decoran los accesos exteriores, responden al barroco portugués, haciendo alusión al origen de la familia Albino, de allí que les resultaran tan familiares a los profesionales visitantes llegados de Brasil. Enmarcando los accesos a las galerías, se han efectuado guardas verticales siguiendo motivos inspirados en diseños de tiestos cerámicos arqueológicos provenientes de las Lagunas del Rosario, Lavalle.

En ambas galerías, se llevaron a cabo dos murales trabajados en base a estuco. Los mismos se elaboraron con arcillas de diferentes colores y arenas del río Mendoza. Uno de ellos, recrea la vida del aborigen del periodo tardío de la zona, antes de la llegada de los españoles y el otro, hace referencia a la época en que se construyó la capilla, o sea a fines del siglo XIX. Éste pone especial énfasis en la profunda religiosidad popular del momento. Las ruinas de la capilla juntamente con los murales de fondo, marcan de forma relevante el paralelismo existente entre el ayer y el hoy, distanciados y unidos por ciento treinta y ocho años de historia (Figura 21 a; b; c).

5- CONSIDERACIONES FINALES

Se considera que el objetivo plantado al inicio del proyecto se ha cumplido. La “Puesta en Valor del Sitio Fundacional Algarrobo Histórico, de Villa del Tulumaya, Lavalle”, ha podido a recuperar la memoria histórico-cultural del lugar mediante la interacción de diferentes disciplinas científicas tales como: la arquitectura, historia, antropología, arqueología, bioantropología y botánica.

Las investigaciones iniciadas en el año 1993 y que continúan, han permitido comprobar que el sitio tuvo una ocupación permanente y efectiva desde mediados del siglo XIX hasta inicios del XX. No solamente funcionó como centro religioso, sino también sentó las bases para la conformación de un incipiente centro urbano que con el tiempo perdió preeminencia y la población se concentró la actual Villa Tulumaya.

Hasta el momento, se ha logrado que el lugar cuente con dos Declaratorias de importancia: a) Bien del Patrimonio Municipal (Ordenanza Nº 2505, año 2005); b) Decreto Gubernamental Nº 2062 del 2015, que lo sitúa como Bien Cultural de la Provincia.

De esta forma, los vecinos de la zona e inclusivo los establecimientos educativos están descubriendo el valor intrínseco de este segmento fundamental de su historia departamental. Por otro lado, la propia Provincia de Mendoza ha comenzado a conocer y a valorar el aporte de los pioneros que en un principio se asentaron buscando un sitio para vivir y que posteriormente se abocaron a construir, debido a una inminente necesidad religioso-social, un lugar específico para que toda la comunidad pudiese manifestar en él, su espiritualidad.

Los trabajos arqueológicos, de conservación y de creación de un Centro de Interpretación y Eco Museo, quedan quizá como labores a continuar. Sin embargo, es innegable la labor emprendida hasta el momento en pos de la Recuperación y Revalorización del sitio.

Esta región mendocina ha poseído Monumento Patrimonial oculto que ha salido a la luz gracias a los esfuerzos sistemáticos y mancomunados de diversas ramas del saber que se han unido en pos de un objetivo común. Las tareas emprendidas desde el Municipio y desde instituciones científicas provinciales y nacionales, han dejado registrados sus objetivos, accionar, y resultados obtenidos, por medio de este sucinto escrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abal, C. 2002. La Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo del Tulumaya, Lavalle, Mendoza. Investigación histórica y prospección. Arqueología histórica argentina. Actas del 1° congreso nacional de arqueología histórica. 183-195. Corregidor. Mendoza. Argentina.

Amado, X., D. Barreiro, F. Criado y M. Martínez López 2002. Especificaciones para una gestión integral del impacto desde la arqueología del paisaje. TAPA Nº 26: 1-167. Galicia. España.

Bárcena, R. y D. Schávelzon 1991. El Cabildo de Mendoza. Arqueología e Historia para su recuperación. Municipalidad de Mendoza. Mendoza. Argentina.

Bonilla, J. 2004. Consideraciones que deben tenerse en cuenta para la restauración arquitectónica. Revista Conserva Nº 8. Centro nacional de conservación y restauración de Chile: 101-122.

Campos, G. 2003. Análisis litológico de la matriz sedimentaria de los sitios arqueológicos La Lechuza y Puesto Perita. Revista de la Escuela de Antropología. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Humanidades y Artes, vol.VIII: 211-222. Rosario. Argentina.

Fontana, E. 1979. Una etapa crítica del comercio mendocino (1873-1883). Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza. 2° época , tomo I (9): 29-52.

Gallardo, F., y L. Cornejo 1986. El diseño de la prospección arqueológica: un caso de estudio. Revista Chungará Nº16-17:409-421.

Harris, E. 1991. Principios de Estratigrafía Arqueológica. Editorial Crítica. Barcelona. España.

Maza, J. 1980. Ensayo sobre la Historia del Departamento de Lavalle. Estudio Alfa. Mendoza. Argentina.

Moreno, C. 1995. De las Viejas Tapias y Ladrillos. vol.4. ICOMOS Comité Argentino. Buenos Aires. Argentina.

Novellino, P. 2011. Informe del relevamiento bioarqueológico sitio “Algarrobo Histórico, Lavalle. Investigaciones científicas en el predio Algarrobo Histórico sede de la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Anterior Villa del Tulumaya, Lavalle (2010-2011): 25-27. Mendoza. Argentina.

Plog, S., F, Plog y W. Wait 1978. Decision Making in Modern Surveys. Advances in Archaeological Method and Theory. vol.1: 383-421. (Michael B. Schiffer, ed). Academic Press. Arizona. United States.

Ripalta, A. 2011. Informe sobre la metodología para caracterizar el “Algarrobo histórico” de Lavalle. Investigaciones científicas en el predio Algarrobo Histórico sede de la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario de Andacollo. Anterior Villa del Tulumaya, Lavalle (2010-2011). 18-21. Mendoza. Argentina.

Rusconi, C. 1962. Poblaciones pre y posthispánicas de Mendoza. Vol. III. Arqueología. Edición oficial 48: 343-347, 367-383. Mendoza. Argentina.

Peñaranda Orías, L. 2011. Manual para la conservación del Patrimonio arquitectónico de Sucre. U.M.M. Patrimonio histórico- PRAHS Plan de rehabilitación de las áreas históricas de Sucre. Bolivia.

Priori, E., G. Moretti y V. Ferreyra 2005. Patrimonio Cultural de Mendoza: Programas de gestión, investigación y acción Intervenciones en arquitectura de tierra (2004-2005). Dirección de Patrimonio Histórico-Cultural. DPH-C -Subsecretaría de Cultura. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de Mendoza. Argentina.

Saavedra Méndez, J. 1948. Diccionario completo de las marcas de cerámicas. Centurión. Buenos Aires. Argentina.

Shennan, S. 1992. Arqueología cuantitativa. Editorial Crítica. Barcelona. España.

Schávelzon, D. 1991. Arqueología histórica de Buenos Aires. La cultura material porteña de los siglos XVIII y XIX. Corregidor. Buenos Aires. Argentina.

Schiffer, M. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record. University of New Mexico Press. Albuquerque. New Mexico. United States.

Sease, C. 1987. A Conservation Manual for the Field Archaeologist (Review). Archaeological Research Tools. vol.4. Los Angeles. United States.

Verdaguer, J. 1931. Historia Eclesiástica de Cuyo. Tomo II. Premiata Scuola Tipográfica Salesiana. Milano. Italia.

Fuentes Documentales

Acta del Obispo Diocesano Fr. Wenceslao Achaval aceptando la donación de la Capilla al Sr. Víctor Modesto Albino (Segunda Acta de Fundación), 2 de enero de 1877. San Juan. Palacio Episcopal de San Juan.

Libro de Bautismos de la Iglesia del Tulumaya 1825-1874. Mendoza. Archivo del Arzobispado de Mendoza.

Libro de Muertos perteneciente a la Parroquia del Rosario de Las Lagunas, llevado por el Cura y Vicario Pbro. D. José Mercedes Rodríguez. Principia el 22 de marzo de 1863; finaliza el 11 de enero de 1885. Mendoza. Archivo del Arzobispado de Mendoza.

Partidas de Bautismo pertenecientes a Lavalle (Lagunas) y La Paz (Corocorto) 1794-1827. Mendoza: Archivo del Arzobispado de Mendoza.

Planos de dominio de diversas propiedades. Dirección de Catastro. Mendoza: Municipalidad de Lavalle.

Relación de Extranjeros con mención de sus oficios, estado civil, bienes que poseen dando cumplimiento al bando de fecha 17 de noviembre de 1805. (9 de febrero de 1868). Carpeta 575. Época Colonial. Departamentales. Lavalle. Sección Gobierno de Mendoza . Lavalle. Mendoza. Archivo Histórico de la Provincia de Mendoza.

Visita Pastoral de la Parroquia de la Villa del Rosario (Tulumaya y Lagunas) de la provincia de Mendoza en la Diócesis de San Juan de Cuyo por el Excelentísimo Señor Obispo Diocesano Don Fr. José Wenceslao Achával. (Copia existente del documento original. Parroquia de Lavalle. Traída el 12 de octubre de 1988 del Arzobispado de la ciudad de San Juan por el Padre Eduardo López). Mendoza.