PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL SITIO VUELTA DE OBLIGADO, SAN PEDRO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESEARCH PROCEDURES FOR VUELTA DE OBLIGADO SITE, SAN PEDRO, PROVINCE OF BUENOS AIRES

PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO DO SÍTIO DA VUELTA DE OBLIGADO, SAN PEDRO, PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES

**. CONICET

***. Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Abremate, Universidad Nacional de Lanús.

****. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

*****. Universidad Tecnológica Nacional.onairamsomar@gmail.com

En noviembre de 1845 en Vuelta de Obligado se produce un enfrentamiento terrestre-naval entre fuerzas de la Confederación Argentina y una flota anglo-francesa. Los objetos y estructuras que quedaron como consecuencia del evento, más la posterior influencia de procesos de transformación, dejaron como resultado un sitio arqueológico con varios palimpsestos y recurrentemente saqueado; así la mayoría de los hallazgos son fragmentos y no piezas enteras, ya extraídas por huaqueros. Hasta la fecha excavamos más de 300 m² en distintas áreas, priorizando los “núcleos de la batalla”, aquellos lugares usados con mayor intensidad que dejaron una mayor densidad de restos; recuperamos materiales en transectas ubicadas en playas del río Paraná y realizamos sondeos y prospecciones. El registro arqueológico presenta conjuntos de vidrio, metal, loza, madera, huellas de postes, etc. Aquí exponemos la estrategia respecto del trabajo de campo, gabinete y damos a conocer los resultados luego de más de veinte campañas desarrolladas.

In November 1845, a naval and terrestrial battle between the forces of the Argentinean Confederation and an Anglo-French fleet took place in Vuelta de Obligado, Province of Buenos Aires. The objects and structures which survived after this event, together with the ulterior influence of the formation processes, resulted in an archaeological site characterized by palimpsests. Moreover, this location was under the effects of several looters. Thus, most of the materials located during the archaeological works are fragmented. Up to this date, more than 300 m2 were excavated. The research was performed in different areas of the site, emphasizing the “cores of the battle”, those places used more intensively and where a major density of remains were fund. Archaeological surveys and test pits, as well as recovery of materials, were conducted along the Parana River coast. The archaeological record includes a wide variety of artifacts of glass, metal, ceramic and wood, and post traces carved in the tosca-rock, among others. In this paper, the fieldwork and cabinet research strategy employed in Vuelta de Obligado are discussed. Besides, the results obtained after fifteen years and more than twenty campaigns in this site are presented.

Em novembro de 1845 em Volta de Obrigado produzse um confronto terrestrenaval entre forças da Confederação Argentina e uma frota anglo-francesa. Os objetos e estruturas que ficaram como consequência do evento, mais a posterior influência de processos de transformação, deixaram como resultado um lugar arqueológico com vários palimpsestos e recurrentemente saqueado; assim a maioria dos achados são fragmentos e não peças inteiras, já extraídas por huaqueros. Até a data escavamos mais de 300 m² em diferentes áreas, priorizando os “núcleos da batalha”, aqueles lugares usados com maior intensidade que deixaram uma maior densidade de restos; recuperamos materiais em transectas localizadas em praias do rio Paraná e realizamos sondagens e prospecciones. O registro arqueológico apresenta conjuntos de vidro, metal, loza, madeira, impressões de mastros, etc. Aqui expomos a estratégia respeito do trabalho de campo, gabinete e damos a conhecer os resultados depois a mais de vinte campanhas desenvolvidas.

INTRODUCCIÓN

En este escrito se aborda un sitio de la Guerra del Paraná, conflicto bélico que enfrentó a la Confederación Argentina con una alianza entre Inglaterra y Francia entre 1845 y 1846 (Ramírez Juárez 1938; Mackinnon 1957; Gelman 2009).

Esa guerra incluye el bloqueo europeo del Río de la Plata, cuatro batallas en las costas del Río Paraná y varias escaramuzas. Vuelta de Obligado y El Tonelero fueron enfrentamientos desarrollados en las costas del Paraná en territorio de la Provincia de Buenos Aires y otras dos, Quebracho y San Lorenzo, en la Provincia de Santa Fe.

Durante varias décadas la batalla de la Vuelta de Obligado, como esa guerra, fue considerada como tema “tabú” en la historiografía nacional. Ese famoso hecho fue adquiriendo perfiles de mito y se constituyó en un tema cruzado por diversidad de corrientes a izquierda y derecha, distintas posturas historiográficas y en sí, un campo de batalla ideológico.

Ese evento histórico y la posterior influencia de procesos de formación como de transformación en el sitio arqueológico, dejaron como resultado un sitio con varios palimpsestos y recurrentemente saqueado; así la mayoría de los hallazgos del sitio son pequeños fragmentos y no piezas enteras las que, durante muchos años, fueron extraídas por huaqueros y coleccionistas.

Nuestro proyecto de investigación comenzó su desarrollo en el año 2000 (Ramos 2015; Ramos et al. 2011, 2013, 2014). Desde entonces realizamos unas 30 campañas arqueológicas. Hasta la fecha excavamos más de 300 m² en distintas áreas, priorizando los “núcleos de la batalla”, es decir aquellos lugares que, durante ese evento, fueron usados con mayor intensidad, los que dejaron una importante densidad de restos arqueológicos. Asimismo, recuperamos material en transectas ubicadas en playas del Paraná, realizamos sondeos, trincheras estratigráficoarqueológicas y prospecciones. El registro material hallado presenta conjuntos de vidrio, metal, loza, gres, cerámica, madera, óseo; huellas de postes, canaletas cavadas en la plancha de tosca y sedimento termoalterado.

EL SITIO ARQUEOLÓGICO

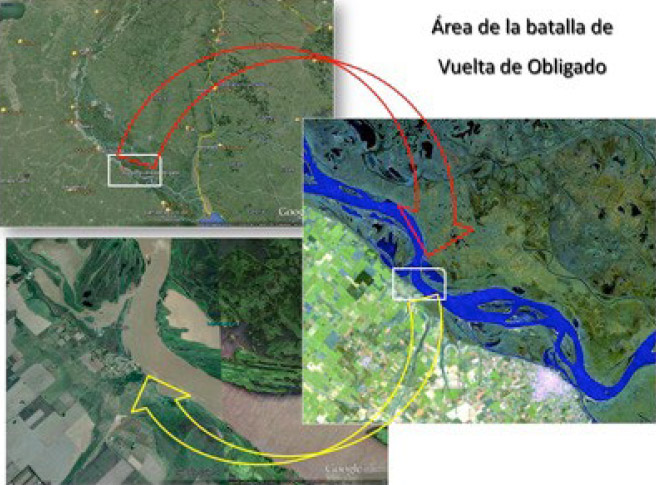

El sitio arqueológico Vuelta de Obligado se ubica en la localidad homónima, a 18 km al norte de la ciudad de San Pedro, en Provincia de Buenos Aires (Figura 1). Entre agosto y el 20 de noviembre de 1845 (día de la batalla) se instalaron las baterías, el campamento, el hospital de campaña, el mogote en donde se emplazaron las cadenas defensivas, y terraplenes, entre otras estructuras bélicas. Las cuatro baterías fueron dispuestas sobre la margen derecha del Río Paraná, con una orientación aproximada sur-norte. Tres de estas se emplazaron sobre barrancas de más de 10 m de altura y una cuarta, rasante, en la playa (Figura 2).

Desde el comienzo de las actividades de campo trabajamos en el sitio en los lugares donde suponíamos estaban emplazadas la primera y segunda baterías. En la tercera, ubicada en la playa, casi no pudimos desarrollar tareas de campo, ya que generalmente el área se encuentra cubierta por aguas del río Paraná. En la última batería (la cuarta, denominada Manuelita), ubicada en una barranca de 17 m de altura, hicimos algunas tareas de prospección con detectores de metales. El punto elegido para instalar esa batería en 1845 era estratégico, y aún hoy permite la observación de una amplia extensión del río Paraná hacia el sur, el este y el norte. Desde allí el Jefe de las defensas, General Lucio Mansilla, siguió los movimientos del convoy enemigo y dirigió la batalla. Actualmente, ese lugar se halla muy modificado por la actividad humana posterior a la batalla, ya que tiene casas de material, veredas, desniveles con escaleras y patios.

OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo son:

- Presentar aspectos del sitio y los recursos empleados respecto del acceso al registro arqueológico;

- Evaluar la estratigrafía del sitio con relación a la perspectiva de los “núcleos” y otras áreas de la batalla;

- Analizar la composición del registro arqueológico y los procesos de formación como de transformación de los contextos arqueológicos;

- Evaluar los recursos empleados y la estrategia general seguida en las investigaciones.

TRABAJO DE CAMPO: PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Los recursos empleados para acceder al registro arqueológico del sitio se consideraron en un Plan de trabajo elaborado en 1999 y comenzaron a aplicarse en el campo desde mayo del año 2000. Incluyeron una combinación de métodos no-probabilísticos y probabilísticos, técnicas exploratorias no invasivas (transectas con detectores de metales y electromagnetómetros); invasivas (sondeos, barrenado, trincheras estratigráfico-arqueológicas y excavaciones en extensión) y muestreos sistemáticos alineados (recolecciones de superficie).

De esta manera, los trabajos de campo realizados consistieron:

- el uso del electro-magnetómetro (Figura 3) sobre el trazado de transectas en las áreas de las primera batería –Alzogaray- y la segunda –Brown(Ramos et al. 2006; Ramos 2015);

- el empleo de detectores de metales (Figura 3) sobre transectas para ubicar zonas de mayor concentración de artefactos (Ramos et al. 2006; Ramos 2015; Lanza et al. 2015a y 2015b);

- recolecciones de superficie empleando un muestreo sistemático alineado (Schiffer et al., 1978; Thomas 1987; Banning 2002; Ramos 2015; Lanza et al. 2015a y 2015b) como en los casos de los senderos, barrancas (áreas de baterías), playas y el monte (área de campamento);

- trincheras estratigráfico-arqueológicas (Figura 4) para la búsqueda de la primera batería y las zonas de desembarco en proximidades de la desembocadura del Arroyo de los cueros (Ramos 2015; Ramos et al. 2011, 2014);

- excavaciones en extensión en áreas de primera y segunda baterías; y también en el terraplén (Figuras 5 a 9) en forma de media luna, ubicado en el monte (Ramos 2015; Ramos et al. 2011, 2014).

ÁREA DEL CAMPAMENTO. MÉTODO

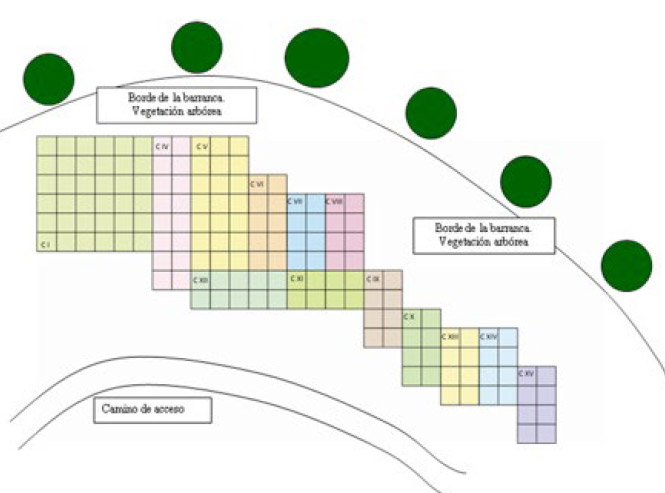

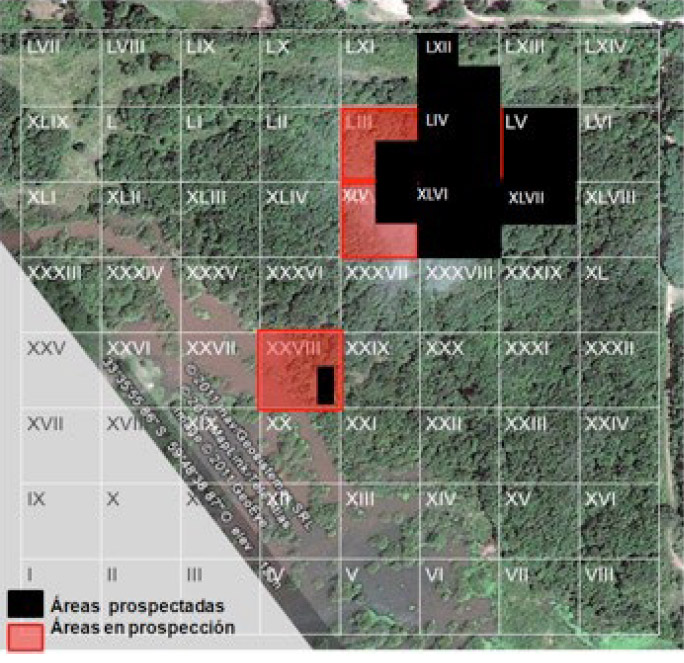

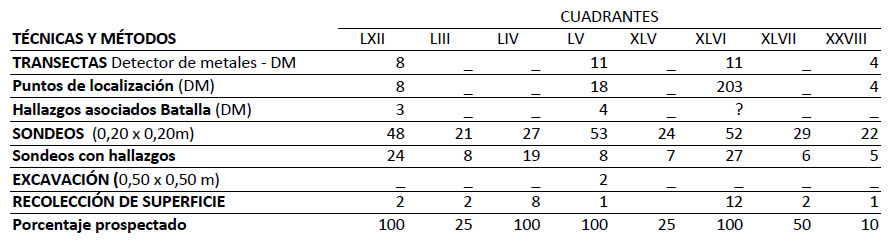

El total del espacio para su estudio se dividió por intermedio de celdas de 200 x 200 m cada una (Figura 10), lo que implica un área de 40.000 m2. A su vez, cada celda se dividió en sectores de planta cuadrangular con una superficie de 50 m2 cada uno, quedando dividido el terreno en 60 unidades (cuadrantes) de muestreo (Figura 10) donde se aplicó una combinación de métodos no-probabilísticos y probabilísticos y técnicas exploratorias no invasivas (transectas con detector de metales) e invasivas (barrenado, sondeos y excavación) y un diseño de muestreo sistemático alineado (Schiffer et al. 1978; Thomas 1987; Banning 2002).

En cada cuadrante (Figura 11) se plantearon 11 transectas de 50 m de largo distanciadas 5 m entre sí las que fueron recorridas en un solo sentido de sur a norte, al paso de una persona para realizar en primer término una inspección visual y recolectar aquellos hallazgos que podrían encontrase en superficie. Luego fueron recorridas empleando un detector de metales (de marca Garrett, modelo GTI 1500) y finalmente sobre las mismas transectas se realizan sondeos de 0,20 m x 0,20 m de lado por una profundidad que oscila entre los 0,30 y 0,40 m. Los sondeos se realizan cada 10 m entre sí y alternan su ubicación entre las transectas. En algunos cuadrantes no se pudo completar la prospección en su totalidad debido a la abundante vegetación. Ésta se constituye en el principal factor que puede afectar el reconocimiento del área, especialmente por las características arbóreas del lugar, con presencia además de una vegetación herbácea, con una amplia cobertura vegetal. Esto implica una baja visibilidad y en ciertos sectores también una accesibilidad limitada (Schiffer et al. 1978) la que tratamos de evitar trabajando en el lugar sobre todo en primavera, considerando el efecto que produce el clima invernal sobre la vegetación. No obstante, estas condiciones se mantienen en mayor o menor medida durante todo el año, lo que dificulta sobremanera la prospección superficial del terreno.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Los procedimientos aplicados en las áreas de barrancas en donde suponíamos se encontraban la primera y segunda baterías, incluyeron recolecciones de superficie, uso de electromagnetómetros y detectores de metales. Sin embargo estos recursos se tomaron como complementarios (para corroborar la continuidad del registro arqueológico o detectar anomalías estratigráficas) en las áreas que en 2000 comenzamos a excavar: cuadrícula I de 25 m2 en zona de la segunda y cuadrícula II de 15 m2 en zona de la primera batería. Así se le otorgó la mayor importancia a las excavaciones en extensión (Figuras 5 a 9 y Tabla 2) las que permiten observar contextos arqueológicos formados como resultado de la instalación de estructuras militares de campaña, ya que de aplicarse otros recursos (como por ejemplo, sondeos de 1 m por 1 m) quedarían reducidos a meras “ventanas” de observación. Con respecto a la segunda batería, el área de excavación desarrollada entre 2000 y 2011, alcanzó los 181 m2. Los hallazgos de la batalla se ubicaron en el contacto entre la capa de humus y la plancha de tosca. Esta información contribuyó a consolidar el argumento que estábamos frente al registro arqueológico de la segunda batería (hipótesis). Vale destacar que la plancha de tosca orienta respecto del piso de ocupación de las defensas ya que presenta los negativos (huellas de postes, canaletas, etc.) de estructuras instaladas entre agosto y noviembre de 1845.

La excavación realizada desde abril de 2012 hasta noviembre de 2015, en el área de la primera batería, alcanzó los 87 m2. Los hallazgos se encuentran en una capa de humus que casi no presenta diferencias internas. Si bien hasta los 0,80 m de profundidad no hay plancha de tosca que contengan negativos como los de la segunda batería, el registro arqueológico presenta algunas concentraciones de material de la época. Como hipótesis planteamos que estaríamos frente al piso de ocupación de la primera batería (Figura 12 y Ramos et al. MS 2016).

En cuanto a los resultados obtenidos para el área del campamento (Tabla 3), vale decir que se han realizado siete trabajos de campo (campañas) durante los que se han prospectado ocho cuadrantes. En cuatro de ellos se cubrió la totalidad del área, mientras que los restantes se encuentran en proceso (Figura 11). En la Tabla 1 se sintetizan las técnicas y métodos aplicados en cada uno de los cuadrantes prospectados y a continuación se desarrollan brevemente los resultados que se están obteniendo.

Los cuadrantes que están en proceso de estudio (XXVIII, XLV LIII y XLVII) abarcan áreas en donde el paisaje presenta una abundante vegetación compuesta por un monte denso que dificulta tanto la visibilidad como la accesibilidad para las tareas de prospección. Estos cuadrantes fueron prospectados durante el otoño, cuando se supone que comenzaría a disminuir la densidad de la vegetación, sin embargo, presentaban sectores imposibles de acceder; también fueron recorridos en primavera y no hubo mucha diferencia en la densidad de la vegetación que nos permitiera trabajar sin grandes dificultades.

Además, las prospecciones realizadas con varias técnicas no dieron muchos resultados con respecto a la localización de hallazgos asociados y/o contemporáneos a la batalla (ver Tabla 3). Mientras que los cuadrantes prospectados en su totalidad (XLVI, LIV, LV y LXII) presentaban una vegetación más abierta y con menor densidad, lo que permitía mayor visibilidad y accesibilidad para las tareas de prospección con las diferentes técnicas aplicadas. Además, estos dieron resultados positivos con gran cantidad de hallazgos (ver Tabla 3) de los cuáles varios podrían ser asociados o contemporáneos a la batalla. Estos cuadrantes fueron principalmente recorridos en primavera y también en otoño (abril, octubre y noviembre), aunque también presentaron algunos sectores con vegetación densa que dificultaba su accesibilidad y visibilidad. En la Figura 11 se aprecia, en varias fotografías, las diferentes técnicas aplicadas durante los trabajos de prospección. Los restos arqueológicos recuperados a partir de las prospecciones sistemáticas iniciadas en 2011 en el área del campamento suman un total de 1603 hallazgos. Ya se ha concluido la etapa inicial de su estudio, que incluyó el acondicionamiento (lavado), separación por conjuntos (restos faunísticos, metal, vidrio, loza, gres, cerámica utilitaria, cerámica indígena, material orgánico, material de construcción, entre otros), cuantificación, inventario general de todos los hallazgos con una breve descripción de cada uno, procedencia, estado de preservación y registro fotográfico. Iniciada la segunda etapa comenzó el análisis de algunos de los conjuntos cuyos resultados preliminares ya fueron presentados (Lanza et al. 2013, 2015a y b) los que no serán desarrollados aquí por una cuestión de espacio. En la Tabla 3 se detallan los tipos de hallazgos recuperados por cuadrante.

CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos algunos aspectos del sitio y los recursos empleados respecto del acceso al registro arqueológico. Sobre la base de las excavaciones pudimos evaluar detalles de la estratigrafía, como la presencia y potencia de las capas en distintos sectores del sitio (Figura 13). En el área de la segunda batería la plancha de tosca cobra suma importancia debido a que presenta negativos y así se convierte en un orientador respecto del piso de ocupación de 1845. Dentro de esa perspectiva es factible poder señalar áreas que fueron “núcleos” de la batalla debido a que la composición del registro arqueológico y su distribución (dibujo con el contexto que indica la Figura 12) confirmarían la presencia de la segunda batería en el área de excavaciones de las cuadrículas I-IV-XVI.

Considerando los resultados que brindaron las excavaciones, los procesos de formación como de transformación de los contextos arqueológicos no fueron tan destructivos ni tuvieron la intensidad necesaria como para cambiar o destruir los contextos arqueológicos, salvo acciones puntuales como las realizadas por los saqueadores.

Respecto de los recursos y la estrategia general seguida en el trabajo de campo, podemos realizar una evaluación general y particular de los resultados obtenidos. Si bien ambas baterías de Vuelta de Obligado pertenecen al mismo evento bélico, las particularidades del terreno, tenidas en cuenta a la hora de la construcción de las defensas en 1845, desde la perspectiva arqueológica permiten formas de aproximación diferentes con relación a determinados argumentos (Figuras 12 y 13). Por una parte, la constatación del hallazgo de la segunda batería de batalla fue producto de trabajos de campo al encontrar los negativos en la tosca, mientras que para la primera batería tuvimos que recurrir más al trabajo de gabinete, para tratar de visualizar posibles estructuras desde la distribución y densidad del registro arqueológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banning, E. B. 2002. The archaeologist’s laboratory. The analysis of archaeological data. Kluwer Academic Publishers: New York.

Franco J., A. Cassano y G. L. Bolla 2009. Estabilidad de barrancas sobre el rio Paraná. Modelado por métodos numéricos. Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional. EduTecne. Paraná.

Gelman J. 2009. Rosas bajo fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros. Sudamericana. Buenos Aires.

Mackinnon L. 1957. La Escuadra Anglo-Francesa en el Paraná, 1846. Librería Hachette S.A. Buenos Aires.

Lanza, M., O. Hernández de Lara, F. Bognanni y J. Clavijo 2013. En busca del campamento de la batalla de Vuelta de Obligado: técnicas y metodologías de prospección. Arqueometría argentina: estudios pluridisciplinarios. M. Ramos, M. Lanza, V. Helfer, V. Pernicone, F. Bognanni, C. Landa, V. Aldazabal, M. Fernández (eds.): 27-36. Buenos Aires: PROARHEP, UNLu y Aspha Ediciones.

Lanza, M., O. Hernández de Lara, S. Alanís, D. Storchi Lobos y C. Pinochet 2015a. La batalla de Vuelta de Obligado: primeros resultados de las prospecciones sistemáticas en el área del campamento. Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos. 1 (1): 86-95. Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano. Ministerio de Cultura y Comunicación. Gobierno de Entre Ríos.

Lanza, M., O. Hernández de Lara y S. Alanís 2015b. Evaluando métodos y técnicas de prospección en un sitio histórico: la Batalla de Vuelta de Obligado. Arqueometría argentina. Metodologías científicas aplicadas al estudio de los bienes culturales Datación, caracterización, prospección y conservación. Adrián Pifferetti y Irene Dosztal (comps.). Pp. 67-80. Centro de Materiales y Tecnologías, Facultad Regional Rosario Universidad Tecnológica Nacional. Centro de Estudios de Arqueología Histórica. Departamento de Arqueología, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario 2015.

Ramírez Juárez E. 1938. Conflictos diplomáticos y Militares en el Río de la Plata, 1842-1845. Buenos Aires.

Ramos M. 2015. Un estudio de Arqueología histórica. Procedimientos de investigación para el sitio Vuelta de Obligado (VdeO). Actas de las V Jornadas de Bienes Culturales. Centro Atómico de Bariloche. Bariloche.

Ramos M., F. Bognanni, M. Lanza; V. Helfer, C. González Toralbo, R. Senesi, O. Hernández de Lara, H. Pinochet y J. Clavijo 2011. Arqueología histórica de la Batalla de Vuelta de Obligado, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Arqueología Histórica de Argentina y de Cuba. Parte I, pp. 75-107. Ramos M. y O. Hernández de Lara (eds.). Docuprint. Buenos Aires.

Ramos M., V. Helfer, F. Bognanni, V. Salerno, M. Darigo, C.Dottori, A. Raies, M. Warr, C. Pinochet, J. Clavijo, B. Rosignoli, F. Morel, A. Uría, J. Raño y M. González Ramos 2013. Estudio de impacto arqueológico por la obra del monumento de Vuelta de Obligado, San Pedro, Provincia de Buenos Aires. Arqueometría argentina. Estudios pluridisciplinarios: 37-51. Ramos M., M. Lanza, V. Helfer, V. Pernicone, F. Bognanni, C. Landa, V. Aldazabal y M. Fernández (eds.). PROARHEP, UNLu, Aspha. Docuprint. Buenos Aires.

Ramos M., M. Lanza, V. Helfer, F. Bognanni, A. Raies, M. Darigo, C. Dottori, M. Warr, C. Santo, J. Raño, O. Hernández de Lara, H. Pinochet, S. Alanís y M. Umaño 2014. Arqueología histórica de la Guerra del Paraná: la de Vuelta de Obligado y El Tonelero. Sobre campos de batalla. Arqueología de conflictos bélicos en América Latina. Carlos Landa y Odlanyer Hernández de Lara (eds.). Tomo único. Capítulo 3: 75-107. Aspha Editorial. Buenos Aires.

Schiffer, M.; A. Sullivan y T. Klinger 1978. The design of archaeological surveys. World Archaeology Vol. 10, No.1:1-28.

Thomas, D. 1987. The Archaeology of Mission Santa Catalina de Guale, Part 1: Search and Discovery. Anthropological Papers American Museum of Natural History 63, New York.