PECIO DE ZENCITY: LA OTRA CERÁMICA. PROCESOS DE FORMACIÓN O ¿CÓMO LLEGÓ ESTO AQUÍ?

SHIPWRECK OF ZENCITY: THE OTHER CERAMIC. FORMATION PROCESSES OR HOW DO IT GET HERE?

NAUFRÁGIO DE ZENCITY: A OUTRA CERÂMICA. PROCESSOS DE FORMAÇÃO OU COMO CHEGOU ISTO AQUI?

En diciembre de 2008, durante la construcción del complejo ZenCity1, en la zona de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se desenterraron los restos de un barco o pecio2. Un equipo interdisciplinario, en convivencia con la obra de construcción, llevó a cabo el rescate del mismo. Adyacente a la estructura del barco se descubrieron una variedad de objetos pertenecientes al cargamento de la embarcación y otro conjunto de objetos que no pertenecían al contexto inicial, pero sí conformaban el contexto arqueológico final. Parte de esos elementos consistía en un conjunto cerámico heterogéneo, al cual se denominó cerámica local, con el cual se está trabajando. Es a través de la observación de los procesos de formación y con una mirada que abarque no solamente al sitio en sí, sino a todo su entorno, que podremos analizar la aparición de estos otros componentes que se fueron sumando al contexto primigenio.

In December 2008, during the construction of ZenCity complex in Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina, the remains of a shipwreck were unearthed. An interdisciplinary team, in coexistence with the construction, carried out the rescue of it. Adjacent to the structure of the ship a variety of objects were discovered belonging to the cargo of the vessel. There were another set of objects that did not belong to the initial context, but formed the final archaeological context. Some of these items consisted of a heterogeneous ceramic assemblage, called local pottery, which we are working with. It is through the observation of the processes of formation and with a look that covers not only the place itself, but its surroundings, how we can analyze the occurrence of these other components that were added to the original context.

Em dezembro de 2008, durante a construção do complexo ZenCity na área de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina, os restos de um naufrágio do navio ou desenterrados. Uma equipe interdisciplinar, em coexistência com a construção, realizado o resgate dele. Adjacente à estrutura do navio uma variedade de objectos foram descobertos pertencente à carga do navio e um outro conjunto de objectos que não pertencem ao contexto inicial, mas formou o contexto arqueológica final. Alguns desses itens consistia de um conjunto de cerâmica heterogênea, que é chamado de cerâmica local, com o qual você está trabalhando. É através da observação dos processos de formação e com um olhar que abrange não só o lugar em si, mas para os seus arredores, que podem analisar a ocorrência desses outros componentes foram adicionados ao contexto primordial.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo ha involucrado los aportes de varias ramas de la arqueología, tales como Arqueología de rescate, Arqueología Subacuática, Arqueología Histórica y, en cierta medida, tomando pautas de la Arqueología del Paisaje, considerando a todas ellas como parte de La Arqueología. Cada una de las mismas realiza diferentes aportes, tanto teóricos como metodológicos, diversos que aunados a estudios aportados por otras disciplinas, colaboran en la generación de las interpretaciones de lo acontecido.

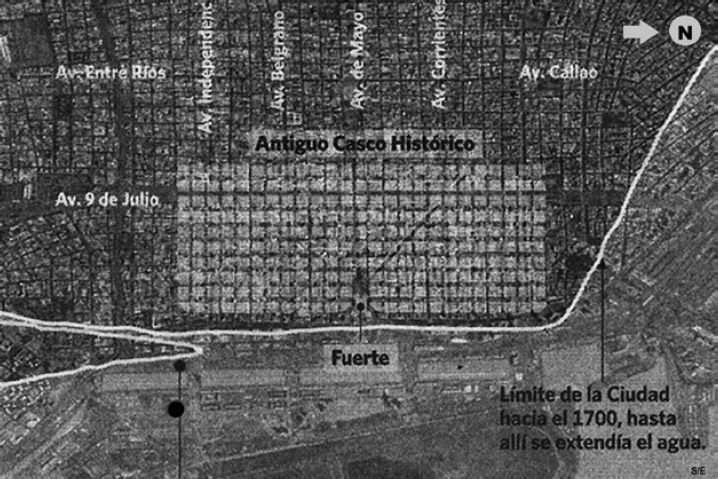

En diciembre de 2008, durante la construcción del complejo ZenCity, en la zona de Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, se desenterraron los restos de un barco o pecio (Figura 1). La empresa contratista dio aviso a las autoridades y la Dirección de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (D.G.P. e I.H. C.A.B.A.) quienes se hicieron cargo de la situación. Rápidamente la dirección convocó a un equipo interdisciplinario que, en convivencia con la obra de construcción, llevó a cabo el rescate del pecio. Adyacente a la estructura del barco se descubrieron una variedad de objetos pertenecientes al cargamento de la embarcación y otro conjunto de objetos que no pertenecían al contexto inicial, pero sí conformaban el contexto arqueológico final. Parte de esos elementos consistía en un conjunto cerámico heterogéneo, al cual se denominó cerámica local. Dicho material, es un conjunto cerámico muy fragmentado; con características similares otros que han sido localizados en varios sitios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que lo diferencia de esos otros hallazgos es su contexto de hallazgo, tema en el que nos centraremos (Figura 2).

DIVERSOS APORTES

Según el artículo 2 de la Ley Nº 25.743/2003 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, sancionada el 4 de junio de 2003 y promulgada el 25 de junio del mismo año: “Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes”. Así es que los restos de un naufragio ocurrido en nuestras costas son parte de nuestro patrimonio y por ello deben ser protegidos.

Por otra parte, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)3 en consideración al valor de los conjuntos históricos como testimonio de las creaciones de la humanidad y el peligro de deterioro e incluso la desaparición de estos valores irremplazables que deben ser activamente protegidos, según cita, por el Estado dentro del marco de una planificación ya sea Nacional, regional o local, recomienda diversas disposiciones a tal efecto. La protección activa contra toda clase de deterioro de estos bienes es la premisa básica de todas las recomendaciones (ICOMOS 1976). Si bien el ICOMOS hace hincapié en lo que a arquitectura se refiere, similares consideraciones se han aplicado al caso del Pecio de ZenCity.

En relación a esto cuando, en diciembre de 2008, durante la excavación de un pozo, al inicio de las obras del complejo ZenCity, se descubrió parte de la estructura y de la carga de un buque mercante de travesía oceánica de tamaño mediano, de origen español, de aproximadamente la segunda mitad del siglo XVIII (Valentini et al 2012a, 2014). Como debería ser norma en estos casos, que no son tan infrecuentes cuando las construcciones se efectúan en el casco histórico de la ciudad, la empresa dio aviso del hallazgo.

La D.G.P. e I.H. C.A.B.A., en consecuencia de lo antes citado, fue la institución que se hizo cargo de la situación, iniciando las acciones necesarias para realizar el rescate arqueológico del pecio, convocando a un equipo de trabajo multidisciplinar, conformado por arqueólogos, arquitectos y restauradores.

Si bien los restos no se encontraban bajo agua, las condiciones en las cuales ocurrió el hundimiento del barco y el hecho del anegamiento de los materiales, ameritaban que el tratamiento fuera efectuado por especialistas en arqueología subacuática. La utilización de metodología y conocimiento específico de las condiciones de hundimiento y de la arquitectura naval, aplicados al rescate arqueológico, permiten la optimización del rescate. Es por esta razón la necesidad de especialistas que puedan reconocer tanto las posibles condiciones de hundimiento como la arquitectura naval.

El estudio específico del patrimonio subacuático, como especialidad, por parte de la arqueología es algo relativamente nuevo, pero día a día se va incrementando. Las condiciones de preservación que presentan los bienes sumergidos o en terrenos muy húmedos son especiales, la falta de oxígeno crea un ambiente prácticamente sellado donde, si bien los diferentes materiales responden al paso del tiempo de diversas formas, la conservación es notable en la mayoría de los casos, sobre todo para materiales orgánicos como la madera, cordelería y otros (Renfrew y Bhahn 1998 (1993)). El inconveniente surge al momento de la extracción de los materiales, los cuales deben ser tratados con especial cuidado, ya que en cuanto estos materiales entran en contacto con el aire comienza un rápido proceso de deterioro. Se deben tener en cuenta ciertas premisas ya desde el primer momento de su hallazgo para preservar su calidad y cualidades físico-químicas. Es importante recrear un ambiente similar al que contenía estos materiales, donde la temperatura y humedad sean mantenidas bajo control. Es a raíz de estas premisas de preservación que los restos del casco hallado en ZenCity se retiraron del predio de la construcción en que se hallaron, para ser trasladados y re-enterrados en un medio similar al que se hallaba, en espera de futuros estudios, mientras tanto se realizan análisis de los objetos rescatados junto con la estructura.

Los restos descubiertos pertenecen a un barco de aproximadamente 30 metros de eslora (28 m)4, con una bodega que ocupa toda la extensión bajo cubierta, para un óptimo aprovechamiento de su capacidad de carga. La madera de roble y las características constructivas nos hablan de un mercante español del S XVIII, construido por un pequeño astillero de la ribera, en la zona del Cantábrico (García Cano 2012). Estas características formales y temporales hacen que los estudios se enfoquen desde la arqueología histórica.

El concepto de “Arqueología del Mundo Moderno” (Orser 2007:15) y su enfoque global, nos hacen ver que el análisis no se acaba en el sitio estudiado, sino que se debe tener en cuenta la interrelación de ese punto con el resto del mundo en tiempo y espacio, se trata de lo que Wallerstein define como “Sistema Mundial”… “un sistema social que posee límites, estructuras, grupos miembros, reglas de legitimación y coherencia” (1979:489). Este enfoque permite, justamente, en un caso como el del Pecio de ZenCity, ir y venir desde la España de mediados del siglo XVIII, donde y cuando presumiblemente se construyó el barco, hasta la Argentina del siglo XXI, momento en el que fue hallado, y poder analizar todas las circunstancias y los agentes de formación del sitio.

El segundo concepto metodológico que utilizaremos referido a la Arqueología Histórica tiene que ver con la retroalimentación positiva que existe entre la Historia y la Arqueología. Ambas disciplinas aplican métodos diversos para el estudio del pasado, lo que la una busca en los documentos escritos, la otra lo inquiere en la materialidad de los objetos. Este método, por lo tanto, aumenta las posibilidades de acercarnos a un panorama más acertado de lo ocurrido en el pasado y aúna los esfuerzos de los historiadores a los de los arqueólogos.

¿DE AQUÍ O DE ALLÁ?

De acuerdo a las observaciones preliminares se pudo determinar que junto con la estructura del barco existían una variedad de objetos pertenecientes al cargamento de la embarcación (partes constitutivas de la estructura del barco, cañones, botijas y alcarrazas almacenadas bajo cubierta, zunchos y clavos pertenecientes a barriles, entre otros) un segundo grupo, cuya procedencia podía ser del barco mismo o no (fragmentos diversos de cerámicas vidriadas, mayólicas y lozas, materiales de construcción y fragmentos de cazoletas de pipas) y un tercer conjunto de objetos que no pertenecían al contexto inicial (material óseo y cerámica de adscripción hispano indígena o criolla, indígena y afroamericana), pero sí conformaban el contexto arqueológico final.

Hacia el Siglo XVIII el aumento de los niveles de consumo en la Península Ibérica, por la revitalización del comercio internacional debido a nuevas políticas borbónicas, sumado a varias medidas tomadas por España con respecto a sus Colonias, entre ellas la creación del Virreynato del Río de La Plata en 1776 y la sanción del Libre Comercio, favorecieron a Buenos Aires5. Como consecuencia, la circulación de bienes sufrió un considerable aumento desde y hacia el Río de La Plata, ampliando, en algunos aspectos, el inventario de los bienes de uso (Marschoff 2013).

Con respecto a los materiales cerámicos sí podemos asegurar, por ejemplo, que la gran colección de contenedores cerámicos o botijos y alcarrazas que se hallaban en la bodega pertenecían a la carga del barco (Figura 3). En todo el mundo el comercio de ultramar utilizó estos contenedores cerámicos, en diferentes tamaños. Se utilizaron para el traslado de diversas mercancías, tales como aceite, vinagre, licores, granoso, olivas, etc…, por su eficacia para mantener los productos en buenas condiciones durante el traslado. Particularmente España hizo un uso intensivo de los mismos, se las suele encontrar citados en las listas de carga de tráfico marino entre la Casa de Contratación y las Colonias Americanas (López 1980; Pasinsky y Fournier 2014).

Sin embargo hay otros objetos de uso común de cerámica vidriada, loza o mayólica o incluso cerámica rústica sin vidriado, cazoletas de pipas y materiales de construcción, de los cuales se encontraron fragmentos en menor cantidad que pueden tanto pertenecer al barco como provenir de fuera de él. Las lozas procedían generalmente de Europa y en particular, en mayor medida, de Inglaterra, sobre todo dentro del marco temporal del que estamos hablando. La mayólica también era corrientemente de proveniencia europea, mayoritariamente española, aunque en América se las fabricaba también en diversos sitios de México, Perú, Guatemala y Panamá desde el S XVI (Schávelzon 2001) (Figura 4).

En cuanto a los materiales de construcción, se fabricaban ladrillos en forma local desde aproximadamente el 1600 y tejas y baldosas un poco más tarde. De todas formas aunque se fabricaran en América también se continuó con su importación, desde España y Portugal para la época estudiada y desde Francia hacia finales del S XIX.

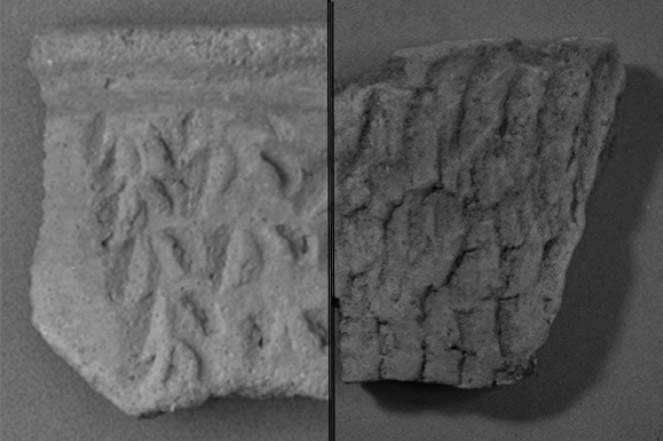

Con respecto a la cerámica no vidriada, se trata de un conjunto heterogéneo, al cual se denominó cerámica local, debido a que se trata, la gran mayoría, de fragmentos identificables como cerámica de confección indígena, hispano-americana o criolla y afro-americana. Algunos pocos fragmentos, por su confección en torno, podrían ser importados. Dicho grupo se encuentra en este momento en etapa de estudio, sin embargo es detectable a simple vista que los fragmentos han tenido diferentes historias de vida con respecto a los procesos de formación que los afectaron (Figura 5).

Consideramos al Registro Arqueológico como la consecuencia residual de una enorme serie de interacciones de procesos naturales y culturales que ocurren en un amplio rango de escalas de tiempo espacial, temporal y conductual. Es creado por comportamientos y disturbado por procesos postdeposicionales comprobados teórica y metodológicamente (Heilen et al. 2008). Según Binford (1988:23), el modo de encontrarle un sentido al Registro Arqueológico hallado es “averiguando cómo llegaron a existir esos materiales, cómo se han modificado y cómo adquirieron las características que vemos hoy”. Se trata de analizar cuáles fueron las circunstancias y los agentes que participaron en el paso de los objetos desde su contexto sistémico al contexto de hallazgo (Schiffer 1990). A su vez es a través de la observación de los procesos de formación y con una mirada que abarque no solamente al sitio en sí, sino a todo su entorno, que podremos analizar la aparición de estos otros componentes que se fueron sumando al contexto primigenio.

LOS PROCESOS DE FORMACIÓN

El estudio de los procesos de formación incluye la investigación tanto de los Procesos de formación medioambientales o naturales como deterioro, desgaste, procesos de perturbación medioambiental, y procesos de superficie de la tierra (pátinas, deterioro fúngico, crioturbación y vulcanismo); como de los Procesos de formación culturales que incluyen reutilización, descarte, reclamación y perturbación cultural (Heilen et al. 2008). Por otra parte, si consideramos que, los paisajes son constructos culturales, y son una interacción dinámica entre naturaleza y cultura a través del tiempo, un enfoque del paisaje complementa el análisis espaciotemporal tradicional de la arqueología, mediante sus medios de análisis científicos y procesuales, a la vez que, al mismo tiempo integra la historia y los actos humanos en sus construcciones (Anchuetz et al. 2001).

Procesos de Formación Medioambientales o Naturales

En la región Pampeana son identificables, a grandes rasgos, tres unidades geomórficas:

- Planicie Pampeana, en este sector se perciben los Sedimentos Pampeanos que fueron depositados por la acción eólica, modelados por los agentes fluviales. Limitada al este y noreste por un Paleoacantilado.

- Planicie Estuárica actual, ubicada hacia el este del delta del río Paraná, a lo largo de la zona costera, con ambientes de acumulación de litorales. En la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se halla totalmente modificada.

- Delta del río Paraná, conformado por acumulaciones fluviales.

Por otra parte, la fracción interior de la Plataforma Continental Bonaerense en la zona del Río de La Plata, denominada Terraza Rioplatense, presenta una superficie irregular debido a la existencia de cordones de playa, dunas y escalones erosivos y se encuentra atravesada por el paleocauce del Rio de la Plata (Canal Oriental). Es una franja sumergida desde el frente de costa hasta el pie de un escalón ubicado a 70 metros de profundidad, constituida por arenas de características variables. Además, se aprecian unidades geomorfológicas de menor orden, tales como el Alto marítimo, el Banco La Plata, la Restinga de los Pescadores, el Sistema de Bancos Alineados, el Canal Oriental y otras (Iriondo 2010), todas estas formaciones han sido, a lo largo del tiempo, una “trampa” aún para los marineros más avezados. Frente al Río de La Plata se localiza una línea de costa de forma alargada del tipo “barrera”, rica en arena biodetrítica y conchas enteras y fragmentadas (Parker y Violante 1992).

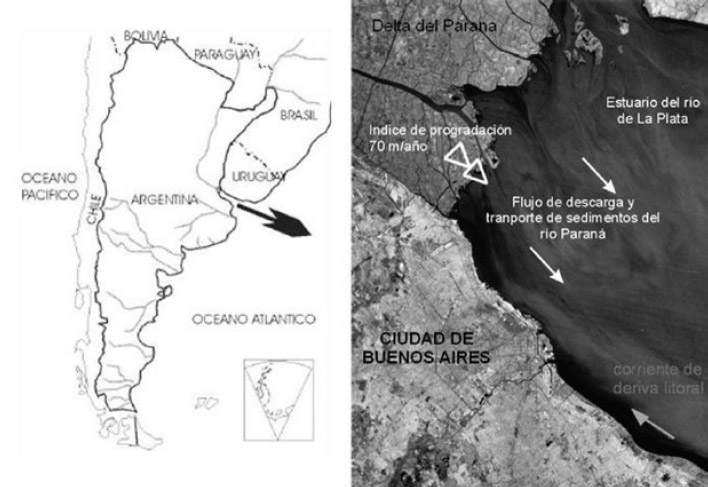

El río de la Plata es un acentuado golfo de origen tectónico en el cual convergen las aguas dulces de los ríos Paraná y Uruguay (Viana Maturro 2009). Su longitud es de alrededor de 300 km con un ancho mínimo de 40 km y un máximo de 200 km en su desembocadura, donde vierte sus aguas al océano sin barrera alguna (Boschi 1987). Con una geometría y batimetría complejas, en la zona interna es muy somero con profundidades que oscilan entre 1.0 y 3.0 m, mientras que en el límite externo llega a 18 m de profundidad (FREPLATA 2014). Existen canales de navegación y bajos producidos por las mismas corrientes de los cuales, en la zona norte, el Canal Oriental el más profundo del sistema, con profundidades de hasta 25 m, se extiende a lo largo de la costa uruguaya. Su reducida profundidad media no le permite generar sus propias mareas, por lo cual los cambios de nivel de sus aguas se deben a la influencia del océano y a las perturbaciones atmosféricas que pueden alterar marcadamente el desplazamiento de las aguas (Boschi 1987). Actualmente las características del Río de la Plata, simultáneamente fluviales y estuáricas, son consecuencia de la interacción de factores hídricos y climáticos con la dinámica de los sedimentos y su historia geológica. Posee un sistema estuarino donde se mezclan las aguas dulces de sus tributarios con las saladas provenientes del Océano Atlántico (Boschi 1987; Cavallotto y Violante 2011).

Los sedimentos que llegan al Río de la Plata provienen casi en su totalidad del río Paraná (principalmente Paraná de las Palmas y Paraná Guazú), que descarga sus aguas en forma de un gran delta altamente constructivo, conformando una costa altamente progradante (Iriondo y Scotta 1978; Marcomini y López 2004; FREPLATA 2014) (Figura 6). Estudios efectuados durante los últimos 100 años han demostrado que su régimen de flujo es de una gran variabilidad, con una componente cuasidecádica y picos de variabilidad inter-anual en las escalas temporales asociadas al fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), esto deriva en periodos de grandes bajas en su altitud intercalados con otros de crecidas de considerable magnitud (Camillioni 2014, FREPLATA 2014).

La composición sedimentaria nos habla de una historia muy compleja de un sistema que posee, aún al día de hoy, una dinámica muy activa (Iriondo 1985).

Es importante dentro de estos procesos tener conocimiento del comportamiento del agua y los sedimentos. Las corrientes mueven los sedimentos diferencialmente, siendo que los que se hallan más cerca de la superficie se mueven más que los que están situados en el fondo (Tarbuck y Lutgens 1999). El transporte de sedimentos, por la acción del flujo, puede desarrollarse en forma de arrastre de fondo, en suspensión y como carga de lavado (Brea y Spalletti 2010).

Los sedimentos son depositados cuando la velocidad de la corriente se ralentiza, denominándose estos depósitos fluviales como aluviones, pudiendo ser éstos depósitos de canal o barras, o de llanura de inundación tales como diques naturales, deltas o abanicos aluviales en las desembocaduras (Tarbuck y Lutgens 1999). Por otra parte, la velocidad del agua y por consiguiente su tensión de arrastre es máxima hacia el centro de la sección del cauce y mínima en las proximidades del perímetro del cauce (Aguapedia 2011). En el caso de los ríos de valle y los que desembocan en el mar, la poca pendiente ocasiona la reducción de la velocidad del caudal generando que los componentes de los sedimentos sean de grano fino, también debido a una movilidad diferencial que relaciona el tamaño de las partículas en movimiento con la velocidad de la corriente, ya que la velocidad mínima para desprender y transportar una partícula de suelo está en función del diámetro de ésta (García Chevesich 2010). En el Río de La Plata se evidencia una disminución de energía de la corriente a medida que el agua avanza, demostrada por la calidad de los sedimentos (limos y arcillas) (Senciales Gonzáles 1998).

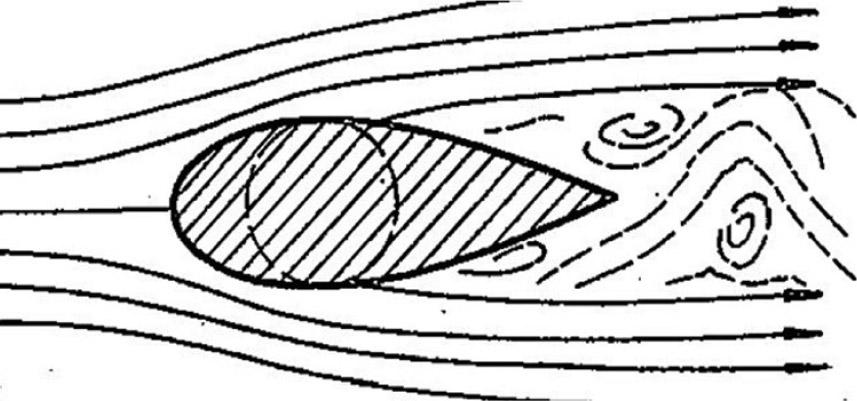

Otra cuestión a tener en cuenta es la turbulencia generada en el flujo del agua cuando un objeto se interpones en ella y se produce un efecto de separación del fluido. Esta separación ocasiona, por un lado, que las partículas de agua se “aplasten” contra la superficie que les presenta resistencia y circulen a mayor velocidad en los perfiles del objeto y, por otro, se genera un área de turbulencia, denominada estela, en la porción distal del objeto, donde las partículas vuelven a unirse. En sistemas de baja velocidad, puede hasta producirse un retroceso de los sedimentos en dicho sector. Cabe decir que la presión ejercida por la corriente puede generar deformaciones en el cuerpo y al igual que el área de turbulencia depende de la forma del mismo (Dalmati 1962) (Figura 7).

Esta misma dinámica es la que convierte a cualquier cuerpo, situado estáticamente en el camino de la corriente de un río, en un elemento de atracción de todo objeto que esté siendo arrastrado por las aguas en las cercanías. Cuando dicho cuerpo se encuentra en los márgenes del curso de agua, donde menor es su fuerza de arrastre, mayor es la capacidad de “captación” que posee.

Procesos de Formación Culturales

En el caso de Buenos Aires, la progradación costera ha sido no solamente producto de la naturaleza sino, en gran parte, de la acción humana (Difieri 1981), conformando lo que Marcomini y López (2004) definen como antropicosta y para la cual han estimado que durante los últimos 162 años anteriores a 2004 se produjo un relleno artificial de 12,67 hectáreas por año, con una progradación costera variable entre los 400 y 1000 metros. Se trata de la zona costera con más modificaciones en la República Argentina.

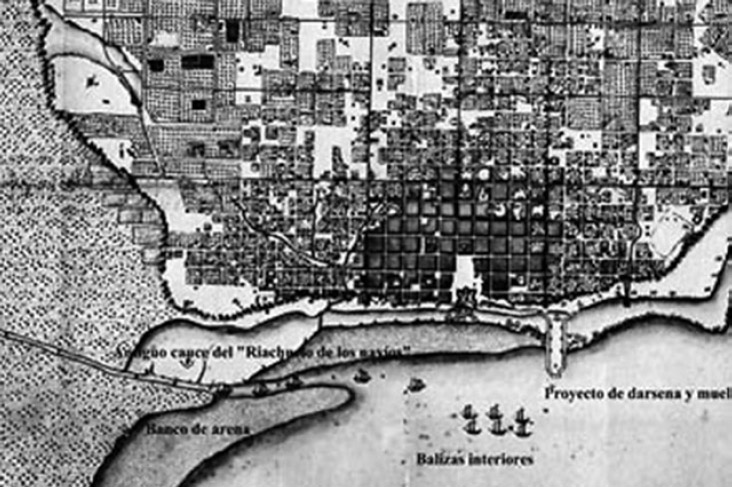

Ya en 1780, el Virrey Vértiz, manda construir un terraplén al norte del fuerte sobre el bajío paralelo a la costa, donde se plantaron sauces, ombúes y naranjos, creando así el Paseo de la Alameda, zona de recreo para la comunidad y también mejorando la accesibilidad de los carros que recogían el agua de la costa (DGPeIH 2014; Marcomini y López 2011. El paseo recibió recurrentes remodelaciones, tales como las realizadas por Sobremonte en 1804, la ampliación de Rosas en 1846, que le encargó al ingeniero Senillosa construir una muralla con una verja de hierro, calles de macadán6, instaló farolas e incrementó la cubierta vegetal con casuarinas (Marcomini y López 2011). Por otra parte las primeras vías de ferrocarril instaladas en la ciudad, en 1869, que comunicaban las zonas norte y sur, fueron instaladas sobre la playa y plataforma baja. Estas estructuras de hierro y madera quedaban bajo agua durante las crecidas del río, generando la acumulación de sedimentos y, en el 1880 el tramo sur de la ribera se transformó, por relleno artificial, en la avenida Paseo Colón. En 1918 se inaugura la costanera sur, como otra zona parquizada y acondicionada para el paseo de los habitantes porteños, junto con un balneario. La modificación de esta área se acrecienta en 1965 con rellenos provenientes de demoliciones que fueron formando un sistema lagunar delineado por albardones semicirculares que fueron poblándose de vegetación, atrayendo a diversas especies faunísticas y generando nuevos ecosistemas estuariales a la vez que originaban cambios en los procesos hidrodinámicos naturales y conformando lo que es hoy la Reserva Ecológica (López y Marcomini 2004; Marcomini y López 2011; DGPeIH 2014; Wais 2014) (Figuras 8 y 9).

La actividad portuaria fue otro gran generador de modificaciones antrópicas en la costa, la cual fue constante a lo largo del tiempo, especialmente desde la llegada de los conquistadores. En 1536, por Orden Real, Pedro de Mendoza funda la Ciudad de la Santísima Trinidad y el Puerto y Real de Nuestra Señora Santa María de los Buenos Aires. La ciudad es destruida en 1541 y refundada por Juan de Garay en 1580, con el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y su puerto como: Puerto de Santa María del Buen Ayre (Difieri 1981; Mazzier 2015).

Según consta en las fuentes escritas, ya desde un principio, el arribo y desembarco de los navíos en el puerto de Buenos Aires fue dificultoso. Era un puerto fácilmente defendible por la cantidad de bancos de arena y la baja y compleja batimetría, pero esto mismo generaba grandes complicaciones para el arribo de los navíos y la imposibilidad de aproximarse en demasía a la costa. Sin embargo la actividad portuaria fue en aumento, debido a que una gran cantidad de la población de la ciudad se dedicó al comercio, tanto al legítimo como al ilegal (Kossok 1972; Valentini 2012). En 1607 se emplazó un muelle de madera y varias torres con artillería en la denominada “Guardia del Riachuelo”, conformando las primeras modificaciones formales del fondeadero, destinadas a posibilitar la descarga de las naves, siguiéndole luego (1755), un muelle de atraque en el Bajo de las Catalinas Mazzier 2015).

En 1782 se estableció la aduana vieja o Real Aduana, entre las actuales Paseo Colón y Balcarce. Posteriormente se demolió el antiguo fuerte y en 1855 se construyó la Aduana Nueva con un muelle que se adentraba en las aguas del río unos trescientos metros para permitir el fondeo de las embarcaciones de gran calado; con dos rampas laterales, que permitían el acceso de los carros cargados con mercaderías, al patio de maniobras (Figura 10). Esta estructura funcionó hasta 1894, cuando fue demolida para dar paso al inicio del proyecto Puerto Madero, del cual se aprobaron los planos en 1883 comenzándose a construir en 1884 e inaugurándose en 1897. Construido sobre al antiguo fondeadero de Balizas Exteriores. En poco tiempo el mismo fue insuficiente para la creciente actividad portuaria, por lo cual, en 1911 el Ing. Luis Augusto Huergo inicia las obras del Puerto Nuevo, cuyo proyecto radicó en el desarrollo de un puerto con dos escolleras, cinco espigones en forma de peine y otras obras complementarias adyacentes. Estas obras concluyeron en 1926 (Marcomini y López 2011). A raíz de ello, la zona de Puerto Madero se abandona, lo cual genera su degradación por falta de mantenimiento (Condoleo 2012).

En 1989 según ordenanza municipal Nº 26.607 se declara Puerto Madero como el barrio 47 de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el Poder Ejecutivo y la, entonces, Municipalidad de Buenos Aires crean la “Corporación Puerto Madero S.A.” cuyo objetivo era, mediante un plan estratégico, poner en valor la antigua zona portuaria, recobrando el acceso y la vista hacia el río (Condoleo 2012). Se reconvirtieron los antiguos edificios, respetando los materiales y las fachadas originales para emprendimientos gastronómicos inicialmente, posteriormente iniciaron la construcción de edificios corporativos, oficinas comerciales y a continuación de departamentos residenciales, locales comerciales y hoteles (www.puertomadero.com 2015). Estos nuevos cambios ocasionaron, otra vez, reiterados movimientos de tierra durante años, fruto de los cuales aparece el pecio de ZenCity.

Procesos Tafonómicos

Ya se ha debatido mucho sobre el tema de si es pertinente o no el término “tafonomía” o “estudios tafonómicos” aplicados a los estudios cerámicos o de otros elementos inorgánicos, y su uso como análogo a procesos de formación (Reid 1984; Hiscock 1985; Oliver 2005; Borrazo 2006; Zurro, 2006; Ozán 2010), pero creemos que es pertinente su utilización para la evaluación de los procesos actuantes sobre el material cerámico. Si bien no es un tema que se tratará particularmente en este trabajo, debemos tomar conciencia de los diversos procesos que afectan particularmente a los materiales durante el tiempo que permanecen enterrados, para así poder estimar qué procesos actuaron sobre los objetos.

CONCLUSIÓN

Diversos factores combinados, tanto naturales como antrópicos, contribuyeron a conformar el depósito de materiales no pertenecientes al contexto original. Hemos visto que dadas las circunstancias de hallazgo del Pecio de ZenCity ha sido necesario tener una perspectiva amplia, a la hora de realizar su análisis, que abarque diversas aproximaciones al tema. La Arqueología de rescate, la Arqueología Subacuática, la Arqueología Histórica y la Arqueología del Paisaje, colaboran entre sí realizando diferentes contribuciones tanto teóricas como metodológicas, junto con estudios aportados por otras disciplinas ayudan, a través de la observación de los procesos de formación, a desentrañar este contexto de hallazgo particular.

Por ser el Río de La Plata un río con mucho arrastre de sedimentos que forman múltiples bancos de arena, es probable que el barco quedara varado en las proximidades de la orilla debido a dichos bancos y/o barras, luego de haber tenido una avería que lo imposibilitó para seguir navegando (Valentini, García Cano y Fernández 2012b). Al momento del rescate se hallaron, dentro de él y/o en sus proximidades elementos que no eran parte de lo que denominamos el contexto primario del evento, sino que configuraban un contexto secundario, fruto de la acumulación de objetos a causa de diversos factores.

Los restos del Pecio se comportaron a lo largo del tiempo como un “imán”, atrayendo aquellos objetos que eran transportados junto con los sedimentos, en suspensión o por el fondo, en su cercanía, debido al efecto causado por la turbulencia. También influyeron en este proceso las contracorrientes generadas por las sudestadas y la influencia de las mareas en el estuario. Completando los procesos de formación naturales de sitio podemos citar las diferencias de cota del río debido a diversos periodos climáticos generados por el Fenómeno del Niño, que influyeron en el nivel de las aguas del estuario (Deschamps y Tonni 2007, 2009). Por otra parte como procesos de formación culturales podemos citar los desechos arrojados desde la costa o desde otros barcos, ya que el Río de la Plata ha servido de basurero de la ciudad desde antaño y el posterior crecimiento de la ciudad que generó el relleno de gran parte de la antigua costa, ganándole así toda la zona del bajo al río. Debido a este uso social de los bajos inundables, el barco fue quedando bajo tierra. La sumatoria de todos estos factores fue generando el contexto de hallazgo final.

NOTAS

1. Complejo de edificios, oficinas, viviendas, centro comercial, hotel y cocheras subterráneas.

2. Llámase pecio a los restos materiales producto de un naufragio.

3. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios es la principal organización no gubernamental internacional que agrupa a expertos, profesionales e instituciones que trabajan por la conservación, protección y valoración de los monumentos, conjuntos de edificios y sitios de interés histórico y cultural.

4. No se posee la medida exacta, ya que la estructura no está completa debido a las obras de excavación que, por un lado, la sacaron a la luz y, por otro, destruyeron parte de la misma. (com. pers. Valentini).

5. En 1778 Buenos Aires obtiene el permiso para comercializar y otras medidas asociadas permitieron la libre circulación interna entre los puertos americanos y por tierra.

6. Término usado en la técnica vial para indicar un firme especial, constituido por grava o fragmentos de la misma mezclados con arena y seguidamente extendido mediante la apisonadora. Por extensión, se usa también para indicar aquellas vías no asfaltadas y cuyo fondo está formado por piedras apisonadas. La denominación, así como la originaria macadam, provienen del ingeniero escocés John Mac Adam quien, en 1820, popularizó este sistema de pavimentación, usado antiguamente en Francia (Diccionario.motorgiga.com 2015).

AGRADECIMIENTOS

A Mónica Valentini y Javier García Cano. Al personal de la ex Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su ex directora Liliana Barela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguapedia 2011. Morfología y Dinámica fluvial. http://www.prueba2.aguapedia.org/master/ponencias/modulo6/morfología (acceso 5 marzo 2015).

Anchuetz, K.F., R.H. Wilshusen y C.L. Scheick. 2001. An Archaeology of Landscapes: perspectives and directions. Journal of Archaeological Research 9 (2): 157-211.

Binford, L. 1998 (1988). En busca del pasado. Crítica. Barcelona.

Borrazo, K. 2006. Tafonomía Lítica en las dunas: una propuesta para el análisis de los artefactos líticos. Intersecciones en Antropología. 7:247-261.

Boschi E. 1987. El ecosistema estuarial del Río de la Plata (Argentina y Uruguay). Anales del Instituto de Ciencias del mar y Limnología. http://biblioweb.tic.unam.mx/ cienciasdelmar/instituto/1988-2/articulos313.html (acceso 15 de marzo de 2015).

Brea, J.D. y P. D. Spalletti 2010. Generación y transporte de sedimentos en cuencas de ríos de montaña. Procesos de erosión-sedimentación cauces y cuencas. Documento Técnico. Programa Hidrológico Internacional UNESCO pp. 52-74. Barlocchi y Brea (eds.). Montevideo.

Camillioni, I. 2014. Variabilidad y tendencias hidrológicas en la Cuenca del Plata. El cambio climático en el Río de la Plata pp.21-32. CONICET-UBA. Vicente Barros Ed. Buenos Aires.

Camino, U. 2009. Rellenos Porteños. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 3:101-124.

Cavallotto, J.L. y R. Violante 2011. Río de la Plata Geología. http://www.atlasambientaldebuenosaires.gob.ar. (Acceso 10 de junio de 2013).

Condoleo, S. 2012. Puerto Madero. Un mercante español en el puerto de Buenos Aires. Historias y hallazgos en Puerto Madero pp16-23. Barela ed. Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Buenos Aires. CD.

Dalmati, D. 1962. Manual de Hidrología. Cap. IV. Vol. 1. Centro de Estudiantes de Ingeniería de La Plata. La Plata.

Deschamps, J. y Tonni, E. 2007. Aspectos ambientales en torno al primer fuerte sur de Buenos Aires: “El Zanjón” 1745-1779. Universidad de Belgrano. Buenos Aires. http://www.ub.edu.ar/invetigaciones/dt_nuevos/175_deschamps.pdf (Acceso 21 de diciembre de 2014).

2009. Al sur de Buenos Aires en los siglos XVI al XVIII: entorno ambiental, asentamientos y primeros caminos. Documentos de trabajo Nº 247. Universidad de Belgrano. Buenos Aires. http://www.ub.edu.ar/investigaciones/dt_ nuevos/247_deschamps.pdf (Acceso 21 de diciembre de 2014).

DGPeIH. 2014. Buenos Aires. Un recorrido por su historia. Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Buenos Aires.

Diccionario.motorgiga.com 2015. http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/macadan-definicionsignificado/gmx-niv15-con194713.htm (Acceso 18 de abril de 2015).

Difieri, H. 1981. Atlas de Buenos Aires Vol. 1. Municipalidad de Buenos Aires (ed.). Instituto Salesiano de Artes Gráficas. Buenos Aires.

FREPLATA 2014 Manual-PHC-FFEM. Manual freplata: Estudio de la Dinámica Hidrosedimentológica del Río de la Plata: observación y modelación numérica de los sedimentos finos. Buenos Aires. http://www.ina.gov.ar PROYECTO FREPLATA RLA 99/G31. CONVENIO DE COOPERACIÓN Nº CZZ1268.01 (acceso 20 de noviembre de 2014).

García Cano, J. 2012. ¿Por qué un mercante español? Un mercante español en el puerto de Buenos Aires. Historias y hallazgos en Puerto Madero pp. 24-31. CD-ROM. M. Valentini, J. García Cano, & Compiladores. Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Buenos Aires.

García-Chevesich, P. 2010. Factores que afectan la erosión y la sedimentación. Procesos de erosión sedimentación en cauces y cuencas. Documento Técnico Nº22. Vol. 1: 9-18. UNESCO. Programa Hidrológico Internacional. Barlocchi-Brea Ed. Montevideo. http://eias.utalca.cl/isi/publicaciones/erosion_y_sedimentacion_vol1.pdf (acceso 15 de mayo de 2015).

Google Maps 2015. Accedido 26-08-2015.

Guillermo, S. A. 2004. El proceso de descarte de basura y los contextos de depositación presentes en la ciudad de Buenos Aires. Intersecciones en Antropología 5: 19-28.

Heilen, M.P., M.B. Schiffer y J. Jefferson Reid. 2008. Landscape Formation Processes. Handbook of landscape archaeology pp. 601-608. D. Bruno & J. Thomas (eds.). Left Coast Press. Walnut Creek.

Hiscock, P. 1985. The need for taphonomic perspective in stone artefact analysis. Queensland Archaeological Research 2: 82-95.

Histamar.com.ar. 2015 Histamar.com.ar. http://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/BreveHistArqBsAs/BreveHistArqubase.htm (acceso 15 de enero de 2015)

ICOMOS. 1976. Recomendación salvaguarda de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 19a. reunión. UNESCO. Nairobi.

Iriondo, M. 1985. Los sedimentos del subsuelo del delta del río Paraná. Editorial Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe.

Iriondo, M. 2010. Geología del cuaternario en Argentina Vol. 3. Sudamérica, Grupo de Estudio del Cuaternario (GEC). Paraná.

Iriondo, M. y Scotta, E. 1978. The evolution of the Paraná River delta. International Symposium on Coastal Evolution in the Quaternary – Proceedings pp. 405- 418. Y. Suguio, Ed.

Kossok, M. 1972. El Virreinato del Río de La Plata. Su estructura económico social. Hyspamérica. Buenos Aires.

López, Rubén y Silvia Marcomini. 2004. Generación de nuevos ecosistemas litorales por albardones de relleno en la costa de la ciudad de Buenos Aires. Revista de la Asociación Geológica Argentina 59(2): 261-272.

López, S. 1980. Arqueoloxia sobmariña: os materais procedentes da badia coruñesa. Brigatium I: 139-165.

M. J. Echeverría y S. M. Capuz. 2006. Geografía. La Argentina y el Mercosur. A-Z. Buenos Aires.

Marcomini Silvia y Rubén López. 2004. Revista de la Asociación Geológica Argentina 59(2): 261- 272.

Marcomini, Silvia y Rubén López. 2011. La historia de la costa de Buenos Aires. Ciencia Hoy 21(123 jun-jul): 41- 48.

Marschoff, M. 2013. Los objetos de la alimentación en el Buenos Aires Virreinal: entre el mercado mundial y las prácticas cotidianas. Revista de Arqueología Histórica Argentina y latinoamericana 7: 11-40. www.arqhistorica.com.ar. Accedido 30-10-2014.

Mazzier, H. 2015 Historia del Puerto de Buenos Aires. http://www.hmazzier.com.ar/h_puerto_ ba.htm. (Acceso 21de abril de 2015).

Oliver, J. 2005. Comentarios en torno a la temprana introducción y uso de algunas plantas domésticas, silvestres y cultivos en Las Antillas precolombinas de Jaime Pagán Jiménez et al. Diálogo Antropológico 3(10): 35-41.

Orser, C. J. 2007. La Promesa de una Arqueología del mundo moderno en América del Sur, con especial referencia a Argentina. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 1: 11-28.

Ozán, I. 2010. Procesos de formación en cerámica de cazadores recolectores de la provincia de La Pampa: alcances y limitaciones de una experimentación. Boletín del Laboratorio de Petrología y Conservación Cerámica 2(2): 9-17. http://arqueologia.unca.edu.ar/assets/boletin-lpcc-vol2-n2-a (acceso 2 de julio de 2010).

Parker, G. y Violante, R. 1992. El Rio de la Plata y regiones adyacentes. El Holoceno en la Argentina. Vol. 2:163-225. CADINQUA, Paraná

Pasinsky, Tony y Patricia Fournier. 2014 Ceramics: The Ibero-American Shipping Container. http//link.springer.com.ezproxy2.library.arizona.edu/referenceworkentry/10.1007/978-1 (acceso 07 de febrero de 2014).

Pereyra, F. 2004. Geología urbana del área metropolitana bonaerense y su influencia en la problemática ambiental. Revista de la Asociación Geológica Argentina 59(3): 394- 410.

Prezzi Claudia, Rubén López, Carlos Vásquez, Silvia Marcomini y Sabrina Fazzito. 2011. Caracterización geofísica de zonas de relleno en la costa de la ciudad de Buenos Aires: plan piloto en Ciudad Universitaria. GEOACTA. Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas 36: 77- 95.

Ramírez Casas, J. 2009. Surgimiento del barrio de Puerto Madero. Del sueño de pioneros a la metáfora del progresismo. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología pp. 1- 12. Asociación Latinoamericana de Sociología. Buenos Aires.

Ramírez Casas, J. 2014. El proyecto del espacio público en la ciudad global. De los planes a la ejecución – Puerto Madero. Gestión y Ambiente 17(1): 59- 67. Buenos Aires.

Reid, K. 1984. Fire and ice: new evidence for the production and preservation of late archaic fiber-tempered pottery in the middle-latitude lowlands. American Antiquity 49(1): 72-76.

Renfrew, Colin y Paul Bahn. 1998 (1993). Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Akal. Madrid.

Schávelzon, D. 2001. Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (Siglos XVI-XX). Con notas sobre la región del Río de La Plata. CD-ROM. Telefónica-Centro de Arqueología Urbana-Fundación para la investigación del Arte Argentino-Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.

Schiffer, M. 1990. Contexto arqueológico y contexto sistémico. Boletín de Antropología Americana 22: 81- 93.

Senciales González, J. M. 1998. El análisis morfológico de las Cuencas Fluviales aplicado al Estudio Hidrográfico. Norba. Revista de Geografía 10: 155-183. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=109746 (accedido 11 de mayo de 2015).

Svampa, M. 2008. Cambio de época, movimientos sociales y poder político. Siglo XXI. Buenos Aires.

Tarbuck, E. y F. Lutgens. 1999. Ciencias de la tierra. Prentice Hall. Madrid.

Valentini Mónica, Javier García Cano, María Agueda Castro, Sandra Condoleo, Nélida de Grandis, Horacio de Rosa, Rosario Johnson, Ignacio Mundo, Lucía Roel, Hernán Sbovoda, Paola Sportelli, Eva Tavella. 2012. Un mercante español en el Puerto de Buenos Aires. Historias y hallazgos en Puerto Madero. CD-ROM. Mónica Valentini y Javier García Cano, compiladores. Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Valentini, M. 2012. Un barco, un puerto, una ciudad. Un mercante español en el puerto de Buenos Aires. Historias y hallazgos en Puerto Madero. pp. 11- 15. L. Barela (Ed.). Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Buenos Aires.

Valentini, M., J. García Cano y M. Fernández. 2012. Aproximaciones al conocimiento del Pecio de ZenCity. Anti 11: 57- 62.

Valentini, Mónica, Javier García Cano y Mariano Darigo. 2014. El viaje Final. Anuario de Arqueología 6: 483-493.

Viana Maturro, F. 2009. www.ecoplata.org. http://www.ecoplata.org/wp-content/files_mf/2009zonacosteradeluruguaybiodiversidadygestion.pdf (acceso 28 de marzo de 2015).

Wais, I. 2014 La Reserva Ecológica Costanera Sur. Patrimonio natural y cultural de la Ciudad de Buenos Aires. http://www.coarecs.com.ar (acceso 22 de diciembre de 2014).

Wallesrtein, I. 1979. El moderno sistema mundial. Siglo XXI. Madrid.