MARCAS COMERCIALES DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS RECUPERADAS EN EL SITIO LA ELVIRA (VIRREY DEL PINO, PCIA. DE BUENOS AIRES)

TRADEMARKS OF THE FLOOR TILES FROM LA ELVIRA SITE (VIRREY DEL PINO, PROVINCE OF BUENOS AIRES)

MARCAS DE CERÂMICAS RECUPERADAS NO SÍTIO LA ELVIRA (VIRREY DEL PINO, PROVÍNCIA DE BUENOS AIRES)

Se presentan los pasos seguidos para la caracterización de las marcas comerciales de las baldosas cerámicas del sitio La Elvira (localidad de Virrey del Pino, La Matanza, Provincia de Buenos Aires). La muestra está compuesta por un total de 56 unidades, algunas enteras y otras fragmentadas. En primer lugar se registró el tamaño y los posibles ensamblajes. Luego se avanzó sobre la identificación de la marca comercial en la cara inferior. A partir de los datos relevados, se utilizó el espesor como variable comparativa para indagar la diversidad. Para la muestra completa, se calculó el espesor promedio y se identificaron los valores mínimo y máximo; luego, se calculó el espesor promedio de los especímenes por cada marca comercial identificada. Manteniendo la discriminación por diseños, indagamos la variedad dentro de cada marca comercial y entre ellas. A partir de los datos registrados, se observa una tendencia hacia la estandarización de los tamaños. En cuanto a los diseños, por otra parte, los especímenes analizados son compatibles con el repertorio de motivos conocidos para la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, discutimos el rol del sitio La Elvira en el entramado comercial internacional a partir de la diversidad de marcas presentes en la muestra analizada.

The steps followed for the characterization of the floor tile assemblage from La Elvira site (Virrey del Pino, La Matanza, Province of Buenos Aires) are presented. These ceramic floor tiles are colloquially known as “French floor tiles” according to a traditional 19th century commodity. The sample reunites 56 units, including both complete and fragmented specimens. Size was measured, refitting and trademarks were registered. Thickness was selected as a comparative variable, computing the average, minimal and maximal values within the entire sample; then, for each trademark-identified subgroup of tiles, average thickness and frequency of units within discrete thickness ranges was calculated, looking for the diversity, if any, within and between trademarks. According to the data collected, a slight trend towards size standardization is perceived. As for the designs, on the other hand, specimens of La Elvira match the repertoire of known designs for the City of Buenos Aires. Finally, La Elvira’s role in the international commercial network is discussed considering the diversity of the trademarks in the sample.

Os passos seguidos para a caracterização as telhas do sitio La Elvira (Virrey del Pino, La Matanza, província de Buenos Aires) são apresentados. Estes pisos cerâmicos são coloquialmente conhecidos como “piso francês”. A amostra reúne 56 unidades, incluindo ambos completos e fragmentados. Tamanho foi medido, remontagem e marcas foram registradas. Espessura foi selecionada como uma variável comparativa, para calcular os valores da média, mínima e máxima em toda a amostra. Para cada subgrupo de telhas, espessura média e frequência das unidades foram calculadas, procurando a diversidade, dentro e entre as marcas. De acordo com os dados recolhidos, uma ligeira tendência para o tamanho padronização é percebida. Quanto aos desenhos, por outro lado, as amostras de La Elvira são compatíveis com o repertório de Buenos Aires. Finalmente, o papel de La Elvira na rede comercial internacional é discutido a partir da diversidade das marcas presentes na amostra.

INTRODUCCIÓN

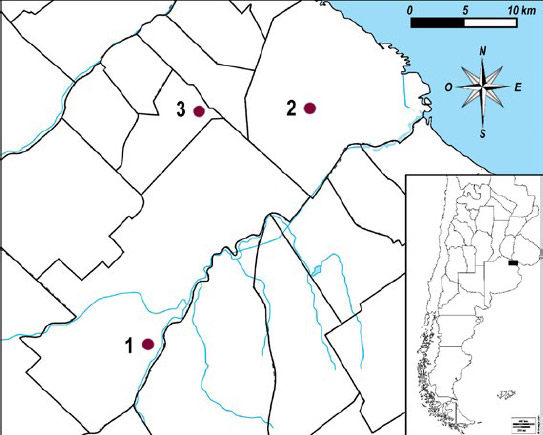

El sitio La Elvira corresponde a los restos de una vivienda perteneciente a la estancia homónima, que fue propiedad de la familia Ezcurra (Pomés 2009) durante el siglo XIX en el partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires (Figura 1). Los restos del edificio fueron desarmados, trasladados y parcialmente rearmados en el predio del Museo Histórico Municipal de La Matanza en el año 2011, en el marco de un proyecto institucional denominado “La Casa del Bicentenario” (Ávido 2012a). Durante el desarme y traslado de la vivienda, como medida de acompañamiento y supervisión de dichas actividades se llevó a cabo una inspección arqueológica con la colaboración de estudiantes y profesionales. Se excavaron 3,5 m2 y complementariamente se llevó a cabo una revisión de los escombros y los cimientos de la vivienda, cubriendo así más de 94 m2. Distintas publicaciones han dado cuenta de los restos recuperados en el sitio (Ávido 2012a, 2012b, 2013).

El objetivo perseguido es contribuir en la caracterización de la posición de la campaña bonaerense en el entramado económico internacional del siglo XIX. Se aborda esta problemática entendiendo que dentro del sistema-mundo (siguiendo a Frank y Gills 1993) todas las sociedades se interconectan de manera desigual, ocupando distintos roles en las redes de intercambio que las unen, condicionan y redefinen asimétricamente (Camino 2010). En ese marco, en una escala local, las características de las baldosas recolectadas en el sitio La Elvira fueron analizadas, poniendo especial atención sobre las marcas comerciales como medio para comprender el acceso que tenían los habitantes de este lugar a las mercancías internacionales, condicionado por la posición de la campaña bonaerense en la red de nodos del sistema-mundo. El sistemamundo puede caracterizarse como complejo, único y global (Camino 2012) dado que, como se ha señalado, todas las sociedades participan en él de manera desigual. Esta desigualdad surge de una estructura de centroperiferia, donde existen sociedades cuyo principal rol es proporcionar materias primas (periferias), mientras otras sociedades detentan los medios necesarios para la producción de mercancías (centros), y finalmente sociedades que consumen las mercancías producidas (tanto centros como periferias). Los intercambios entre ellos ocurren tanto a nivel local como regional y global, estableciendo distintos circuitos de producción y consumo en cada uno de esos niveles.

En el caso de San José de Flores, por ejemplo, a partir de diversos análisis tanto de conformación urbanística del pueblo (Camino 2008, 2009) como de los materiales de vidrio (Traba 2008; Traba y Ansaldo 2011 ), metal, cerámica e incluso los materiales de construcción (Camino 2011a; Orsi 2008; Hanela y Orsi 2010), entre otros, se ha puesto en evidencia cómo dicho pueblo ocupaba un lugar periférico, aunque activo, en sistema mundial, proveyendo materias primas y consumiendo mercancías importadas, en el marco de la “consolidación de la República Liberal agro-exportadora” dependiente de la economía europea (Camino 2004:9). Con la excepción de los ladrillos, en todos los casos el consumo de productos manufacturados nacionalmente no aumentó hasta entrado el siglo XX, pues la producción local era escasa (Orsi 2008; Traba y Ansaldo 2011). Asimismo, se ha evaluado cómo este pueblo tuvo un destacado protagonismo en el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, abasteciéndola de productos agrícolas (Camino 2011b, 2012), en primer lugar, y una vez consolidado su potencial económico, ofreciendo terrenos disponibles para la construcción de viviendas de la élite porteña (Hanela y Orsi 2010).

El análisis de los materiales de construcción empleados en las viviendas de San José de Flores ha permitido indagar el poder adquisitivo y adscripción social de sus habitantes (Hanela y Orsi 2010). En Morón, cuyo desarrollo está estrechamente vinculado a la historia de La Matanza (Bertune Fatgala 2009; Agostino y Pomés 2010), también se constató el uso de materiales de construcción importados. De Haro (2012) analizó un conjunto de materiales procedentes una excavación arqueológica de una cisterna del predio del actual Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”, que se emplaza sobre terrenos que pertenecieron a la familia Martínez de Hoz en el siglo XIX. El análisis de los materiales mostró una variedad de tejas, azulejos, baldosas y mosaicos importados desde distintas ciudades europeas. La autora señala que en la arquitectura se ve reflejado el “proceso de cosmopolitización general de la sociedad argentina” (De Haro 2012:128), donde predominó la influencia francesa.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las baldosas analizadas en este trabajo son de tipo cerámico y coloquialmente se denominan “francesas”, de acuerdo a un estilo típico marcado por las mercancías de procedencia europea que caracterizó a las ciudades americanas a lo largo del siglo XIX (Schávelzon 1991).

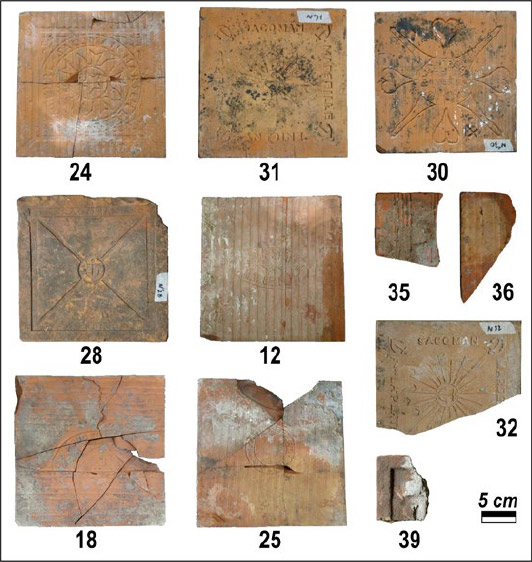

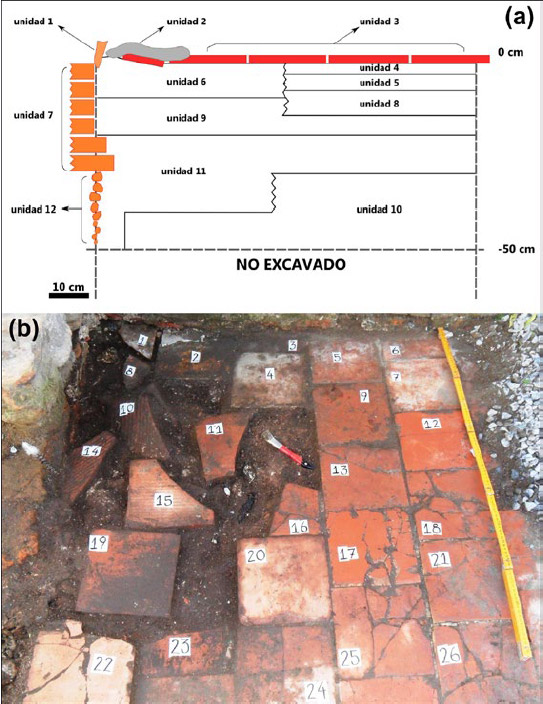

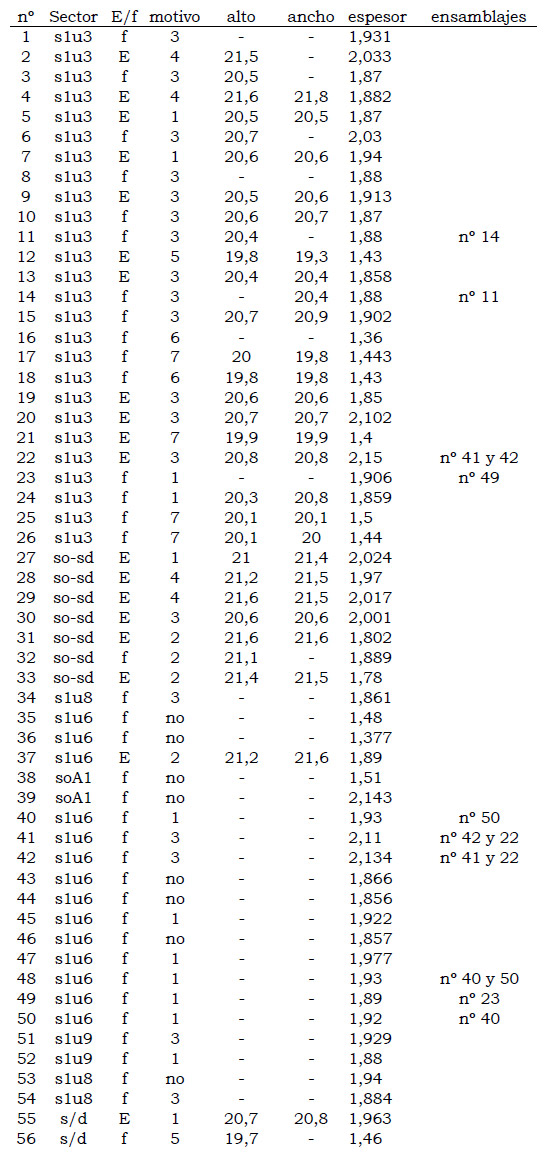

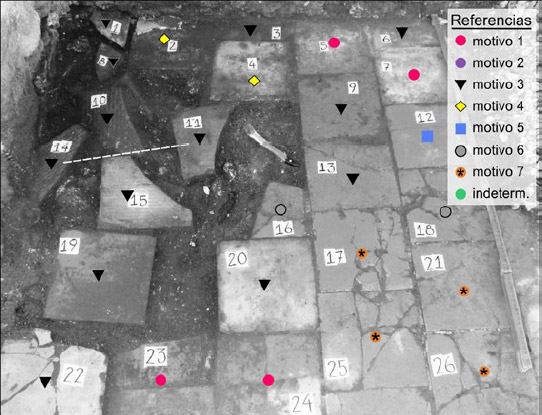

La muestra está compuesta por un total de 56 unidades. Entre ellas, 54 fueron recolectadas en 2011, mayormente en las unidades estratigráficas del sondeo 1, mientras que otras fueron recolectadas durante el seguimiento de la obra. El sondeo 1 se excavó por método estratigráfico (Harris 1999), respetando las características sedimentarias y conformando unidades estratigráficas de acuerdo a la extracción de los materiales. La Figura 2 ilustra la diversidad de marcas comerciales y estado de conservación de las baldosas de la muestra analizada; asimismo, en la Figura 3.a se puede observar la posición de las baldosas en el perfil noreste del sondeo 1, que ilustra las relaciones verticales de las distintas unidades estratigráficas, mientras que en la Figura 3.b se observa su disposición horizontal antes de ser recolectadas. Asimismo, se realizaron extracciones por niveles artificiales en la capa correspondiente a la unidad nº 11, ya que presentaba una alta densidad de hallazgos. La superficie de la unidad nº 3 (Figura 3.b) representaba el nivel del suelo a partir del cual se tomaron las profundidades de las siguientes unidades, mientras que su base se encontraba a -2 cm; la profundidad alcanzada en el sondeo 1 fue de -50 cm. Conjuntamente, consideramos otras dos baldosas del mismo sitio que permanecían resguardadas en un depósito del Museo, sin datos sobre su recolección.

El trabajo en gabinete se organizó en etapas. En una primera instancia se realizó un relevamiento de las características físicas de las baldosas. Luego de lavar y fotografiar los especímenes se procedió a registrar el tamaño (Tabla 1). Utilizando un calibre digital se midió el espesor (o grosor, según Camino 2004, 2011a) de todas las unidades. Adicionalmente se midió el largo y ancho en los casos en que las baldosas estaban completas y/o poseían al menos uno de los cuatro lados completos; no se midieron lados incompletos. A continuación, se avanzó sobre la distinción de las marcas comerciales observando las inscripciones y/o símbolos presentes en la cara inferior de las baldosas (Figuras 2 y 4). Con los datos del tamaño y las características del diseño identificamos los ensamblajes entre fragmentos.

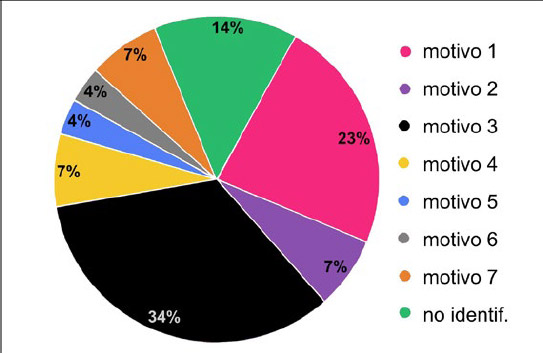

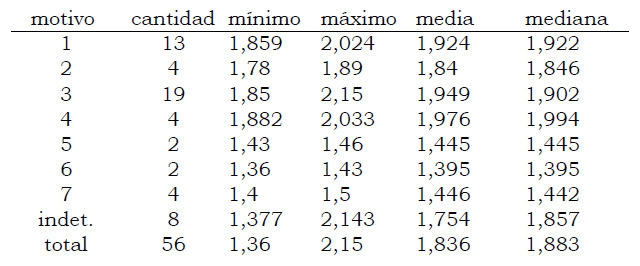

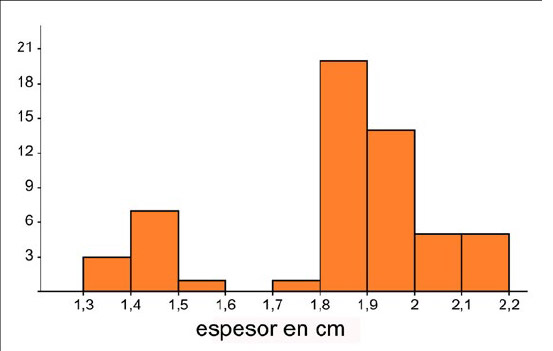

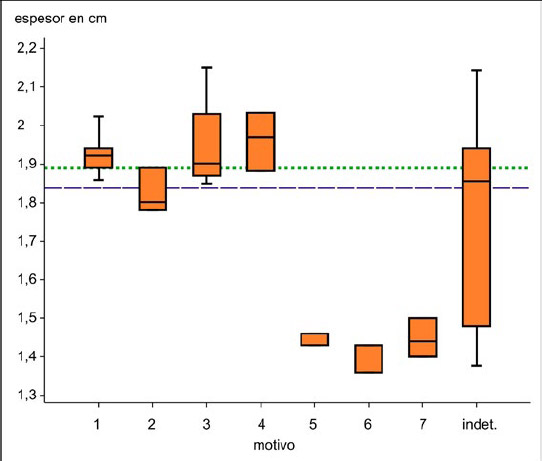

En una segunda etapa, relevamos la frecuencia de cada marca comercial en el marco de la muestra (Figura 5). Entretanto, la variable seleccionada para realizar comparaciones entre los distintos especímenes de la muestra fue el espesor: para la muestra completa se graficó la frecuencia de los valores de espesor en rangos de 1mm (Figura 6), se calculó el promedio y se identificaron los valores mínimo y máximo (Tabla 2); luego, se calculó la media y la mediana del espesor de los especímenes por cada marca comercial identificada (Tabla 2). A continuación, manteniendo la discriminación por diseños, indagamos la variedad dentro de cada marca comercial y entre ellas graficando la variabilidad del espesor en diagramas de caja y bigote (Figura 7).

RESULTADOS

Los datos relevados en la primera instancia se presentan en la Tabla 1, incluyendo número de espécimen, sector de procedencia, estado (entero o fragmentado), tamaño y ensamblajes. En el conjunto hay 25 baldosas enteras y las demás están fragmentadas. En cuanto a los ensamblajes, se registraron 10 casos, todos ellos entre las distintas unidades estratigráficas del sondeo 1; destacan aquellos que combinan distintos estratos, como el caso del nº 22 recolectado en s1u3 que ensambla con los nº 41 y 42 recolectados en s1u6, o el ensamblaje entre el nº 23 (s1u3) y el nº 49 (s1u6).

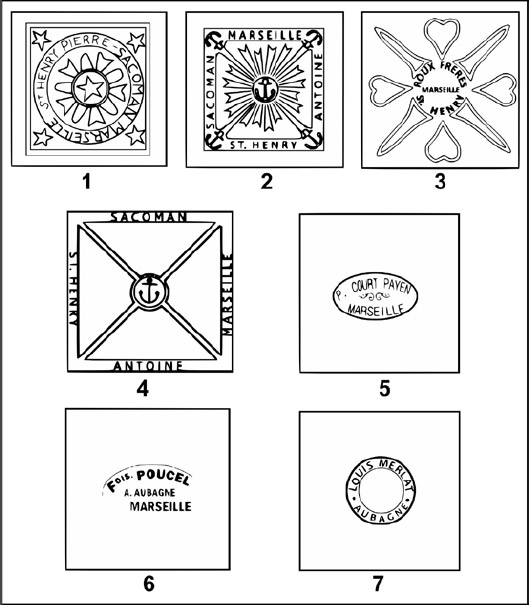

De los 56 especímenes, sólo en ocho casos no fue posible identificar la marca comercial, ya sea por el tamaño diminuto del fragmento o por ausencia de rasgos diagnósticos. Las marcas que sí pudieron identificarse, esquematizadas en la Figura 4, son las siguientes: motivo 1, PIERRE SACOMAN MARSEILLE ST. HENRY; motivo 2, ANTOINE SACOMAN MARSEILLE ST. HENRY; motivo 3, ROUX FRERES MARSEILLE ST. HENRY; motivo 4, ANTOINE SACOMAN MARSEILLE ST. HENRY; motivo 5, P. COURT-PAYEN MARSEILLE; motivo 6, FOIS. POUCEL A. AUBAGNE MARSEILLE; motivo 7, LOUIS MERLAT AUBAGNE.

La Figura 5 representa la frecuencia relativa de las marcas identificadas respecto del total de la muestra. Allí se aprecia que en la muestra predominan las baldosas ROUX FRERES, seguidas por PIERRE SACOMAN. En conjunto, las dos variantes de ANTOINE SACOMAN (motivos 2 y 4) ocupan el tercer puesto.

En cuanto al espesor, considerando la muestra completa (Tabla 2 y Figura 6), el valor mínimo fue de 1,36 cm y el máximo de 2,5 cm, mientras que el promedio fue de 1,84 cm. Por otra parte, discriminando por marcas, el subgrupo de las indeterminadas es el más heterogéneo tal como se puede observar en el diagrama de caja de la Figura 7, entretanto los motivos 5, 6 y 7 destacan por su delgadez.

DISCUSIÓN

Retomando el caso del pueblo de San José de Flores, el cual ocupaba un rol periférico en el entramado global como proveedor de materias primas mientras mantenía un rol activo en el consumo de mercancías de manufactura foránea, es notable cómo se articulan los distintos roles y relaciones entre centros y periferias según los niveles local, regional o global entran en juego.

Respecto del tamaño de las baldosas, siguiendo a Orsi (2008), hacia 1880 la medida promedio de las baldosas importadas rondaban las 8 pulgadas, “que traducidas a centímetros son equivalentes a 20,2 y 21,8 de lado y espesores de 2,2 a 1,3, reduciéndose en las dimensiones en el primer y tercer tercio del siglo XIX” (Orsi 2008:6). La mencionada reducción del tamaño de las baldosas, especialmente en la variable espesor, le permitió datar el conjunto del sitio Corralón de Floresta como perteneciente a principios del siglo XX, fortaleciendo la caracterización previamente realizada por Camino (2004, 2011a) para el sitio Nazca 313. En el sitio Rodríguez Visillac, por otra parte, Hanela y Orsi (2010) analizaron los fragmentos de baldosas cerámicas de “procedencia francesa” (Hanela y Orsi 2010:1074), entre los cuales predominaban aquellos con espesores alrededor de 1,4 cm, rasgo que utilizan para atribuir una cronología de fines de siglo XIX al conjunto.

Según Orsi (2008), si la pasta es de color amarillo, este rasgo suele interpretarse como indicativo de un producto de industria nacional (Schávelzon 1991:197). Dentro de la muestra analizada hemos hallado un fragmento que sería compatible con esa descripción. El mismo, identificado con el nº 39 destaca del resto por su apariencia: la superficie, aunque rojiza, tiene aspecto arenoso, mientras que la pasta es amarilla.

En relación a los objetivos planteados, entendemos que las baldosas están insertas en la lógica del sistema mundial, puesto que son productos manufacturados, y por lo tanto bienes de consumo. Como tales, son fabricados, transportados, comercializados y, para nuestra suerte, utilizados, reciclados y descartados (Schiffer 1990). De acuerdo con la caracterización de marcas comerciales realizada en la sección precedente, podemos observar que las baldosas recuperadas en el sitio La Elvira han sido importadas desde el sur de Francia, específicamente Aubagne y Marsella. Asentados en las inmediaciones de los bancos de arcilla y con fácil acceso al agua, los fabricantes de baldosas y tejas del mediterráneo francés florecieron a lo largo del siglo XIX comenzando como emprendimientos artesanales hasta convertirse en verdaderas industrias (Brunet y Gontier 2007), favorecidas por la consolidación del puerto entre otros factores. De ese modo, mientras estos fabricantes establecían su participación como proveedores en el entramado económico internacional, el antiguo Partido de La Matanza ocupaba un lugar periférico, al igual que San José de Flores, que proporcionaba materias primas agropecuarias (Pomés 2009) a las economías centrales a la vez que consumía las mercancías que ellas producían, como también fue constatado en Morón (De Haro 2012).

El consumo de mercancías internacionales no es un tema de menor importancia puesto que La Elvira se encontraba alejada de la Ciudad de Buenos Aires, en el sector sur de La Matanza. A diferencia de San José de Flores, el ferrocarril no llegó al sur de La Matanza hasta el siglo XX. Puesto que la estación González Catán del Ferrocarril Central General de la Provincia de Buenos Aires, también conocido como Belgrano sur, fue inaugurada en 1908 (Viglione 2000:22), el único medio de transporte tanto de pasajeros como de cargas eran las diligencias, la galera y la carreta (Viglione 2000:56-57). Incluso si la importación de baldosas fuera económicamente accesible, asumiendo que un auge en la importación redujera los costos del transporte internacional, el traslado desde el puerto hasta el sur de La Matanza habría sido elevado para una familia de trabajadores humildes. Sin embargo, los Carrizo, los Ezcurra y los Leguineche no parecen haber tenido dificultad para lograrlo, ya que su situación era económicamente favorable (Pomés 2009). Este panorama es concordante con el patrón de cambios ocurridos a lo largo del siglo XIX (Camino 2012, Pomés 2009), en el que la economía local cobró impulso y permitió a las elites ostentar su poder adquisitivo (De Haro 2012, Hanela y Orsi 2010).

CONSIDERACIONES FINALES

En relación a las características registradas, habría existido una tendencia hacia la estandarización de los tamaños de las baldosas. El grupo de las indeterminadas es el más heterogéneo (Figura 7), lo cual es comprensible debido a que ese grupo no representaba una marca sino que reunía especímenes que no pudieron ser identificados, por lo que es esperable que estén representando una serie de diferentes marcas. En conjunto, los motivos 5, 6 y 7 destacan por su delgadez que, siguiendo a Orsi (2008), podría ser un indicio de una manufactura de finales del siglo XIX.

Respecto de los casos de ensamblaje entre distintas unidades estratigráficas, estos serían una consecuencia de la perturbación postdepositacional, notable también en el grado de fragmentación y desplazamiento de las baldosas recuperadas en la superficie del cuadrante norte del sondeo 1 (Figuras 3 y 8), así como en la abundancia de hallazgos recolectados en las unidades estratigráficas subyacentes en el mismo cuadrante.

En cuanto a los diseños, por otra parte, los especímenes de La Elvira son compatibles con el repertorio de motivos conocidos para la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del siglo XIX (Schávelzon 1991, Orsi 2008, Camino 2011a). En este punto, vale la pena destacar que cuando las baldosas están en uso, es decir cumpliendo su función de revestimiento de un piso, aquella diversidad de marcas (Figuras 2 y 4) queda oculta bajo la “cara visible” que es aproximadamente homogénea (Figuras 3.b y 8) tanto en color como en acabado superficial y tamaño. Si bien los habitantes de La Elvira podrían haber seleccionado cualquier marca, nacional o internacional, para cumplir la función de revestimiento del piso, el hecho de que seleccionaran las marcas francesas frente a las “del país” (Schávelzon 1991:197) es indicativo de su pertenencia a una clase acomodada con un nivel económico lo suficientemente alto como para adquirir bienes cuya característica distintiva queda disimulada, en otras palabras oculta, debajo de sus pies. Este punto concuerda con uno de los posibles indicadores de riqueza señalado por Schávelzon (2002) “The selection of particular products in the market with no consideration of price but rather to social significance or prestige” (Schávelzon 2002: 149). Como consecuencia, las diferencias son lo suficientemente sutiles para que las baldosas de diferentes marcas sean intercambiables. En otras palabras, arqueológicamente existe una riqueza (Figuras 2 y 4) que sistémicamente era invisible (sensu Schiffer 1990). Esta observación nos lleva a esbozar nuevos interrogantes: en primer lugar, cuál era la importancia de seleccionar determinadas marcas sobre otras y, en segundo lugar, si tal selección era irrelevante en tanto el origen de estas mercancías fuera francés.

Para finalizar, volviendo sobre el objetivo planteado, remarcamos que el sistema mundo no es otra cosa que un complejo sistema de redistribución marcadamente desigual, que produce y reproduce las condiciones periféricas y subordinadas de las colonias y ex-colonias, donde los intercambios no sólo son de carácter económico sino también político, y social. En ese marco, podemos decir que, en función del uso/ consumo de las baldosas cerámicas, el sitio La Elvira no estaba excluido del entramado a través del cual se tenía acceso a una gran variedad de mercancías nacionales e internacionales. Algo similar había sido observado en otro tipo de materiales procedentes del mismo sitio, como los objetos de vidrio (Ávido 2013), entre los cuales se registró una amplia variedad de tipos.

A la luz de los casos de La Matanza, San José de Flores y Morón, queda claro que el siglo XIX se caracterizó por la ostentación de ítems importados en las viviendas de las familias acomodadas (Schávelzon 2002; Hanela y Orsi 2010; De Haro 2012). Es así como “los materiales de construcción nos cuentan otra historia” (De Haro 2012:125), la de la dependencia económica y la reproducción de las desigualdades.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de campo, durante el cual se recolectaron las baldosas, fue realizado con la participación de Daniela Rodríguez, Tatiana Ramírez, Soledad Walter, Jimena Cruz, Romina Núñez, Malen Ayala y Jeannette Reynoso. Sumamente valiosa fue la colaboración de Rodrigo Spinozzi durante el análisis de las baldosas, al igual que la lectura crítica de Marcelo Vitores. Los lineamientos generales del presente trabajo fueron originalmente elaborados en el marco del seminario de grado “Arqueología Urbana. Teorías, métodos y prácticas” (FFyL-UBA, 1º cuatrimestre de 2013), a cargo de Ulises Camino y Federico Colocca, cuyo programa ha aportado una interesante selección bibliográfica pertinente al tema abordado. Asimismo, las referencias y comentarios de Ulises Camino y Daniel Schávelzon han enriquecido la experiencia. A todos ellos agradezco su aporte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agostino, H. y R. Pomés 2010. Historia política, económica y social del Partido de La Matanza. Desde la prehistoria hasta fines del siglo XX. CLM Editorial. Ramos Mejía, Argentina.

Ávido, D. 2012a. “La Casa del Bicentenario” en La Matanza. Una mirada de la estructura y sus modificaciones. Urbania, Revista Latinoamericana de Arqueología e Historia de las Ciudades 2: 39-50.

2012b. Indagando una práctica escasamente documentada: los objetos ocultos en los muros de una vivienda del siglo XIX. Actas de las Cuartas Jornadas de Historia Regional de La Matanza. pp: 587-596. UNLaM – ISFD nº 82. San Justo. Argentina.

2013. Los materiales vítreos del sitio ‘La Elvira’ (Virrey del Pino, La Matanza, Pcia. de Buenos Aires). Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Histórica, Rodríguez Leirado. E. y D. Schávelzon (eds.), Tomo 2: 373-391. Editorial Académica Española. Saarbrücken. Alemania.

Bertune Fatgala, M. N. 2009. El antiguo Partido de La Matanza (1778-1821). CLM Editorial. Ramos Mejía, Argentina.

Brunet, M. y C. Gontier. 2007. Tuileries. Dossier IA13001470. Inventaire général du Patrimoine culturel Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Disponible en http://dossiersinventaire.regionpaca.fr/gertrude-diffusion/dossier/tuileries/dccd0900-ea80-45deba37-01e5911fb680 (Acceso mayo de 2016).

Camino, U. 2004. El material cerámico de construcción en San José de Flores a fines del siglo XIX. Ponencia presentada en las IV Jornadas Arqueológicas Regionales. Chivilcoy. Argentina. Disponible en http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=2738 (Acceso mayo de 2012).

2008. San José de Flores: parada obligada desde y hacia Buenos Aires. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 2: 155-163.

2009. Rellenos Porteños. Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana 3: 101-123.

2010. La teoría del sistema mundial en la arqueología urbana. Actas V Encuentro de Teoría Arqueológica de América del Sur. E. Herrera Malatesta (Ed.), pp: 134-140. Universidad Central. Caracas. Venezuela.

2011a. El material cerámico de construcción en San José de Flores a fines del siglo XIX. Arqueología Rosarina Hoy 3: 239-243.

2011b. San José de Flores en un lugar en el mundo. Comechingonia 14 (1): 173-189.

2012. Arqueología Urbana: Flores, de pueblo a barrio de megaciudad. Arqueología en San José de Flores, barrio de Buenos Aires, desde fines del siglo XVIII a principios del XX. Editorial Académica Española. Saarbrücken. Alemania.

De Haro, M. T. 2012. Bicentenario: los materiales de la construcción nos cuentan otra historia. Interculturalidad y ciencias: experiencias desde América Latina. De Haro, M. T., A. M. Rocchietti, A. Runcio, O. Hernández de Lara y M. V. Fernández (eds.), Centro de Investigaciones Precolombinas – Instituto Superior del Profesorado “Joaquín V. González”. Buenos Aires. Argentina.

Frank, A. y B. Gills. 1993. El sistema mundial de los 5000 años. Una introducción interdisciplinar. The world system. Five hundred years or five thousand? Frank, A. y B. gills (eds.), Londres y Nueva York. Inglaterra y Estados Unidos de América. Routledge.

Hammer, Ø., Harper, D.A.T., y P. D. Ryan. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9pp.

Hammer, Ø. 2015. PAST: Paleontological Statistics Version 3.11. Reference Manual. Natural History Museum, University of Oslo. Disponible en: http://folk.uio.no/ohammer/past (Acceso: diciembre de 2015).

Hanela, J. y J. P. Orsi. 2010. Materiales de construcción adquiridos por las elites porteñas antes y después del Ferrocarril. Procesos de modificación y aumento en las construcciones en San José de Flores. Arqueología Argentina en el Bicentenario de la Revolución de Mayo. Actas Congreso Nacional de Arqueología XVII. J. R. Bárcena y H. Chiavazza (Eds.), Tomo III: 1071-1075. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Harris, E. 1991. Principios de estratigrafía arqueológica. Crítica. Barcelona, España.

Orsi, J. P. 2008. Construyendo una arqueología urbana en San José de Flores: materiales de construcción. El área pampeana. Su abordaje a partir de estudios interdisciplinarios. Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Naturales (CECH). Chivilcoy. Argentina.

Pomés, R. 2009. Historia de la Estancia El Pino. Monumento histórico nacional del Partido de La Matanza. CLM Editorial. Ramos Mejía. Argentina.

Schávelzon, D. 1991. Arqueología histórica de Buenos Aires (I). La cultura material porteña de los siglos XVIII y XIX. El Corregidor. Buenos Aires. Argentina.

2001. Catálogo de cerámicas históricas de Buenos Aires (siglos XVI-XX). Con notas sobre la región del Río de la Plata. FAAR. Buenos Aires. Argentina. Disponible en: http://www.danielschavelzon.com.ar/?p=2442 (Acceso: julio de 2012).

2002. The Historical Archaeology of Buenos Aires. A City at the End of the World. Kluwer Academic Publishers. Nueva York, Boston, Dordrecht, Londres y Moscú. Estados Unidos de América, Inglaterra y Rusia.

Schiffer, M. 1990. Contexto arqueológico y contexto sistémico. Boletín de Antropología Americana 22: 81-93.

Traba, A. 2008. Análisis de un conjunto vítreo. Consumo en Buenos Aires del siglo XIX-XX. El área pampeana. Su abordaje a partir de estudios interdisciplinarios. pp. 118-137. Centro de Estudios en Ciencias Sociales y Naturales de Chivilcoy (CECH). CD-ROM. Chivilcoy. Argentina.

Traba, A. y J. M. Ansaldo 2011. En Buenos Aires no comen vidrio pero lo consumen. Una mirada a la vida porteña a finales del siglo XIX. Temas y problemas de la Arqueología Histórica. Ramos, M., Tapia, A., Bognanni, F., Fernández, M., Helfer, V., Landa, C., Lanza, M., Montanari, E., Néspolo, E. y V. Pineau (eds.), Tomo II:259-274. Universidad Nacional de Lujan. Luján. Argentina.

Viglione, E. 2000. Historia de González Catán. Sin datos editoriales. Copia existente en el Archivo Histórico Municipal de La Matanza (SIG. TOPO. 12-2-4). Virrey del Pino, Argentina.