ELABORACIÓN DE PIPAS DE FUMAR EN ARCILLA EN LA BUENOS AIRES DEL SIGLO XVII

MANUFACTURING OF CRUDE CLAY SMOKING PIPES IN SEVENTEENTH CENTURY BUENOS AIRES

ELABORAÇÃO DE CACHIMBOS EM ARGILA EM BUENOS AIRES DO SÉCULO XVII

En la presente nota se describe el hallazgo de un tipo particular de pipas de fumar en el sitio arqueológico Bolívar 373, ciudad Autónoma de Buenos Aires. El conjunto reportado fue recuperado en pozos de basura discretos, cuyo análisis artefactual permite fecharlos para la primera y segunda mitad del siglo XVII. A diferencia de otras pipas del momento colonial recuperadas en éste y otros sitios arqueológicos de la ciudad, las piezas aquí tratadas no han sido modeladas en cerámica, sino talladas a partir de bloques consolidados de una arcilla de color amarillento. En los depósitos del sitio se han identificado piezas descartadas en distintas etapas de su proceso de elaboración, hecho que permite reconstruir la técnica empleada para su confección y asegurar el carácter local de la misma. El presente registro constituye la primera mención de esta tecnología en contextos arqueológicos de la Argentina y una de las primeras evidencias arqueológicas concretas de la elaboración de pipas de fumar en la América colonial.

We describe the finding of smoking pipes at the Bolívar 373 archaeological site, Buenos Aires. The ensemble was recovered in discrete refuse pits, which artifactual analysis suggests chronologies of the first and second half of the Seventeenth century. Unlike other colonial time pipes recovered in this and other archaeological sites in the city, the pieces treated here have not been modeled, but carved from consolidated blocks of yellowish clay. We have identified pieces discarded at different stages of their manufacturing process, a fact that allowed us to reconstruct the technique employed and to ensure the local nature of the production of these objects. This record is the first mention of this type of technology in archaeological contexts of Argentina and one of the first concrete archaeological piece of evidence of the production of smoking pipes in colonial America.

esta nota é descrita a descoberta de cachimbos no sítio arqueológico Bolívar 373, Cidade de Buenos Aires. O grupo foi recuperado em poços de resíduos discretos, que análise artifactual permite data-los para a primeira ea segunda metade do século XVII. Ao contrário de outros cachimbos de época colonial recuperados neste e em outros sítios arqueológicos da cidade, as peças tratadas aqui não foram modeladas em cerâmica, mas esculpidas a partir de blocos consolidados de argila amarelada. Nos depósitos do sito foram identificadas peças descartadas em diferentes fases do seu processo de elaboração, o que nos permite reconstruir a técnica usada e assegurar a natureza local da fabricação. Este registro é a primeira menção desta tecnologia em contextos arqueológicos da Argentina e uma das primeiras evidências arqueológicas concretas da produção de cachimbos na América colonial.

INTRODUCCIÓN

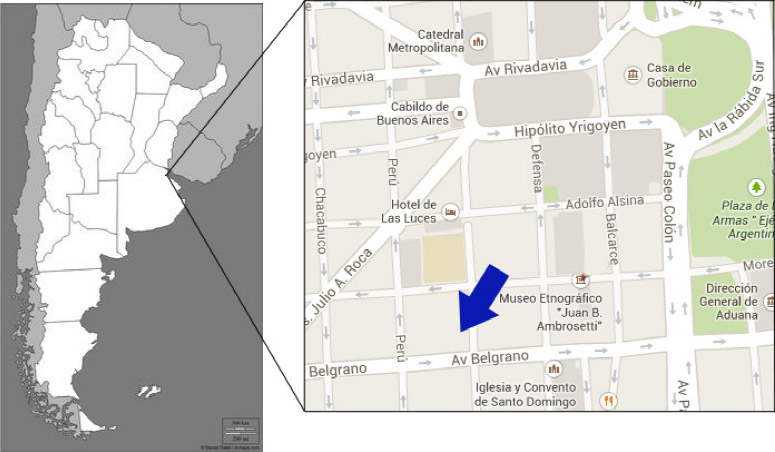

Las excavaciones arqueológicas realizadas en el predio situado en la calle Bolívar N°373 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina) (Figura 1), entre los años 2005 y 2011, tuvieron como resultado el hallazgo de muchas estructuras y depósitos de materiales culturales que abarcan desde la primera mitad del siglo XVII hasta inicios del XX (Schávelzon 2008a, 2008b; Zorzi y Bednarz 2011; Zorzi y Davey 2011; Zorzi 2012; Zorzi et al. 2012; Zorzi y Agnolin 2013; Zorzi y Tchilinguirian 2013; Zorzi et al. 2014).

Los materiales que se analizan en este trabajo fueron recuperados en cuatro pozos de basura discretos (unidades E, E1, F y M) que presentaban un grado considerablemente elevado de integridad y resolución cronológica. Los conjuntos recuperados en las primeras tres unidades corresponden a materiales en uso durante la primera mitad del siglo XVII, mientras que aquel de la unidad M podría ser posterior, ya que cuenta con algunas categorías artefactuales más representativas de la segunda mitad del siglo. Las asociaciones de artefactos son similares en los cuatro casos. Los materiales recuperados en estos depósitos corresponden a actividades domésticas y están constituidos principalmente por alfarería (cerámicas con esmalte estannífero especialmente portuguesas y españolas, terracotas de elaboración regional, tinajas y botijas regionales y europeas, entre otras), restos arqueofaunísticos, carbón vegetal, cuentas de vidrio, y, en el caso de la unidad F, botellas de de sección cuadrada y piezas de vajilla de vidrio de estilo veneciano.

De acuerdo con la información histórica y con los hallazgos arqueológicos realizados, los conjuntos recuperados en las unidades E, E1, F y M corresponden a un período en el cual el sitio carecía de edificaciones. Con toda probabilidad, al momento de conformarse estos depósitos, el predio sería un área abierta, al aire libre, probablemente una plazuela o “hueco” (Zorzi 2012).

En Bolívar 373 se ha recuperado un vasto conjunto de pipas de fumar que incluye piezas de diferentes tipos, materiales y cronologías (Zorzi y Davey 2011, Zorzi y Schávelzon 2016). En los contextos más antiguos del sitio, datados para la primera y segunda mitad del siglo XVII, se identificaron tres grandes categorías de pipas (Zorzi y Davey 2011): las de terracota, de las más variadas formas y estilos; las de caolín, de origen europeo; y las de arcilla tallada, que serán descritas en detalle en el presente artículo.

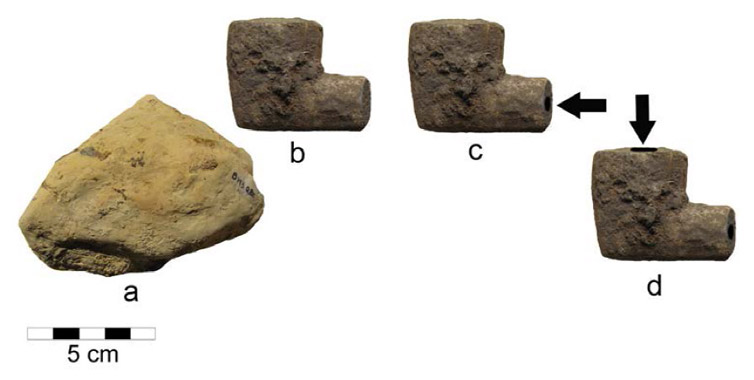

La muestra analizada en este trabajo está constituida por un total de 47 elementos, entre bloques de materia prima, preformas, ejemplares descartados por fallas durante el proceso de manufactura, piezas finalizadas y fragmentos poco diagnósticos que no puede determinarse si corresponden a ejemplares terminados o descartados en etapas intermedias de la elaboración (Tabla 1).

La presencia de piezas descartadas en distintas etapas del proceso de manufactura convierte a Bolívar 373 en el único sitio con evidencias de elaboración de pipas de fumar conocido hasta el momento en la Arqueología Histórica argentina, y en uno de los pocos identificados para la América colonial hispana en general. Además, el conjunto presentado constituye la primera vez en que se registra la técnica de talla de objetos a partir de bloques de arcilla en la arqueología histórica de nuestra región.

DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLARES Y SU MÉTODO DE MANUFACTURA

Si bien es necesario realizar análisis más exhaustivos sobre la materia prima, puede decirse que las pipas aquí presentadas han sido talladas a partir de bloques consolidados de una arcilla sedimentaria pelítica, de tonalidades variables, amarillentas claras. No presentan inclusiones visibles a ojo desnudo. El material resulta muy blando, friable y frágil. Se disuelve en agua y al secarse se agrieta. Algunas de las piezas exhiben superficies rugosas, debido a adherencias o concreciones indeterminadas.

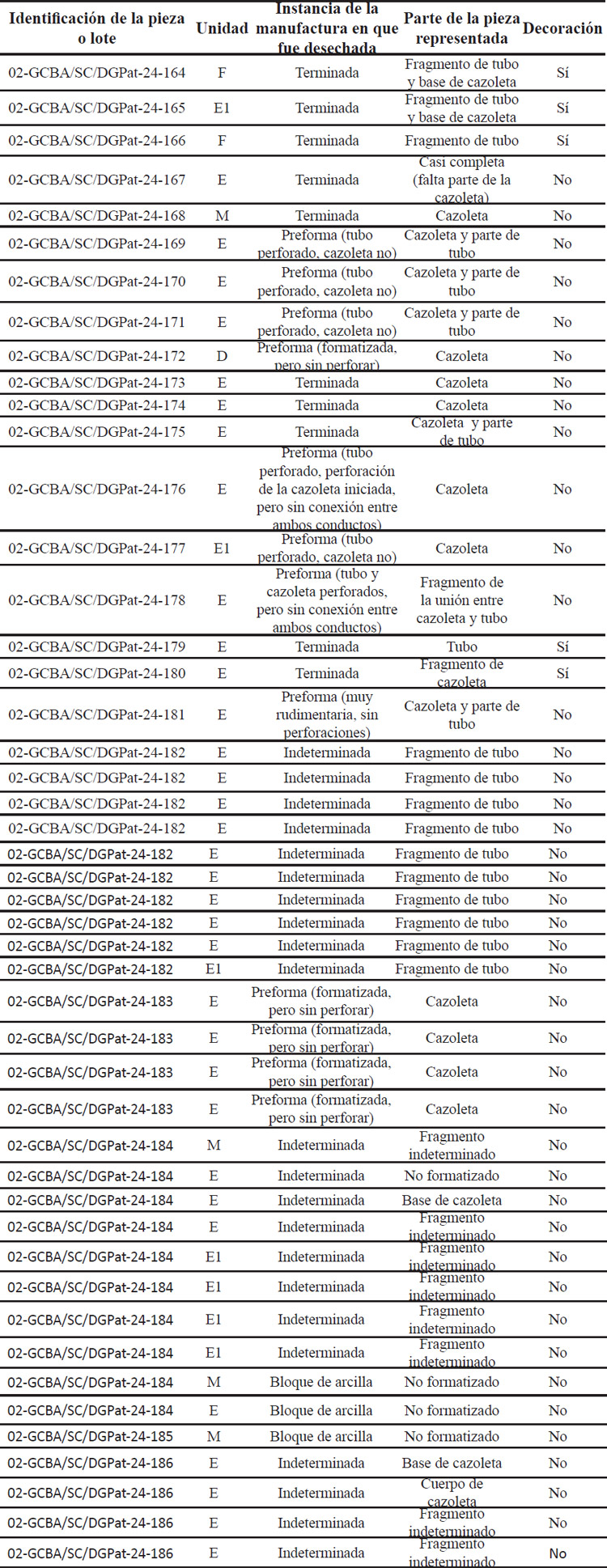

El proceso de manufactura de estas pipas comenzaba con un bloque de arcilla (Figura 2.a), al cual, mediante la utilización de un instrumento filoso, posiblemente un cuchillo metálico, se daba la forma y las dimensiones generales que habría de exhibir la pieza (Figura 2.b).

En una segunda etapa, se pasaba a realizar la perforación del conducto por el que habría de pasar el humo. Esta perforación comenzaba desde el extremo del tubo (Figura 2.c). La perforación del conducto del tubo parece ser una instancia crítica en el proceso de elaboración, ya que muchas piezas fueron descartadas por roturas producidas durante la misma (piezas 02-GCBA/SC/DGPat-24-169, 24-170, 24-171 y 24-172). Si la perforación del tubo resultaba exitosa, se procedía a la perforación de la cazoleta (Figura 2.d). Esta etapa comenzaba con la realización, mediante algún elemento punzante, de un orificio pequeño en la parte superior de la cazoleta. En un principio, el orificio era de diámetro similar al del conducto de tubo, y luego era ampliado para contener el fumatorio. La perforación de la cazoleta suele ser cilíndrica, aunque a veces se afina hacia abajo, tomando un aspecto cónico. Al parecer, esta etapa también representaba cierto grado de dificultad. Las fallas registradas en esta instancia (que provocaron el descarte de las piezas) consisten en la inclinación indebida en la perforación, que derivó en la rotura de la pared del hornillo (pieza 02-GCBA/SC/DGPat-24-176), o un error en el ángulo, que impidió que el canal formado en la cazoleta se conectara con el conducto del tubo (pieza 02-GCBA/SC/DGPat-24-178).

Una vez que se lograba con éxito la perforación del conducto en tubo y cazoleta, se suavizaban las aristas y se alisaban las superficies, eliminando las marcas dejadas por el instrumento cortante. Posteriormente, las piezas (o al menos algunas de ellas) eran decoradas mediante grabado con algún instrumento de punta fina.

En lo que respecta a su morfología y dimensiones, es importante tener en cuenta que muchas de las apreciaciones que pueden realizarse son necesariamente incompletas y tentativas, ya que una parte considerable de la muestra recuperada consiste en piezas que no representan el producto final buscado, sino que fueron descartadas por fallas durante el proceso de elaboración.

Debido a la fragmentación de los tubos, es difícil determinar en algunos casos si se trata de pipas simples, de una sola pieza, con tubos relativamente cortos, o bien de pipas compuestas, es decir, pipas en las que hornillo y tubo están constituidos por piezas separadas, de distinto material, que se ensamblan. Las piezas 02-GCBA/SC/DGPat-24-164 y 24-166, por ejemplo, parecen ser del primer tipo, mientras que 02GCBA/SC/DGPat-24-168 es al parecer una pipa compuesta, en la que una cánula de madera, hueso o metal se insertaría en la cazoleta.

En la mayor parte de los casos se observa un hornillo relativamente alto, ubicado en un extremo y claramente diferenciado del tubo, con el que se forma un ángulo que suele variar entre los 60° y los 90°. Los hornillos son de sección sub-circular (a veces con aristas más marcadas), de paredes divergentes o rectas, y base convexa. En la pieza GCBA/SC/ DGPat-24-164, el hornillo presenta una base aguzada. La altura de los hornillos varía entre 3,2 y 4, 2 cm. Sus diámetros de boca varía entre 2,1 y 3,5 cm y los diámetros internos varían entre 6mm y 3,2 cm.

Los tubos suelen ser de perfil circular o, con menor frecuencia, ligeramente cuadrangulares, pentagonales o prismáticos. Tienen entre 1,2 cm y 2,7 cm de diámetro máximo. Las perforaciones de los tubos varían entre los 4 y los 7 mm de diámetro, con excepción de la pieza 02GCBA/SC/DGPat-24-168, en que el conducto (en el que se insertaría la cánula) es más amplio (1 cm). El único caso en que pudo medirse la longitud completa del tubo es la pieza 02-GCBA/SC/DGPat-24-167, en que alcanzó 3,5 cm desde la pared posterior de la cazoleta hasta el extremo.

Entre las piezas y fragmentos recuperados, hay cinco que presentan decoración. En todos los casos, la técnica empleada fue el grabado:

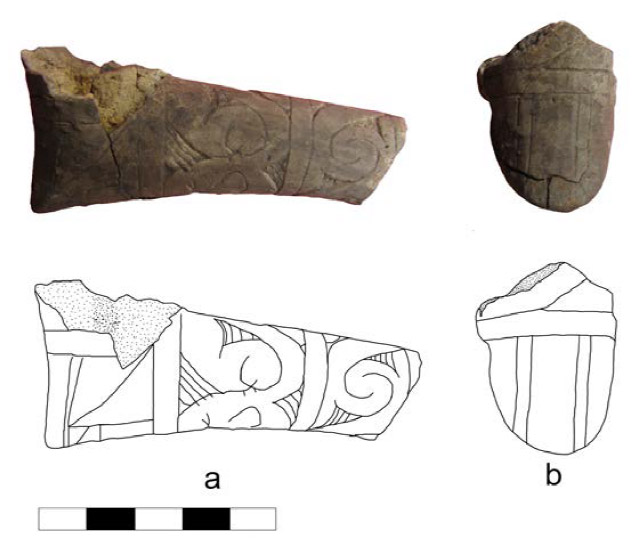

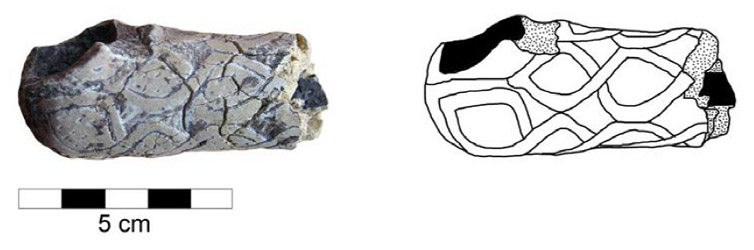

La pieza 02-GCBA/SC/DGPat-24-164 (Figura 3a y b) presenta la totalidad de su superficie (hornillo y tubo) decorada con diseños de arabescos de estilo barroco. El espacio decorativo está muy bien organizado y cubierto casi por completo. Los trazos están logrados en modo bastante preciso y cuidadoso. El tubo exhibe un diseño de arabescos, organizados en paneles divididos por bandas. El hornillo presenta en su frente una banda horizontal (a la altura de donde comienza la chimenea), de la que parten hacia abajo dos bandas verticales y, en sus laterales, una línea diagonal. El diseño recuerda directamente la decoración de las tallas en madera, la orfebrería, la cantería, y el repujado de cuero del barroco hispanoamericano (Taullard 1944; Furlong 1969).

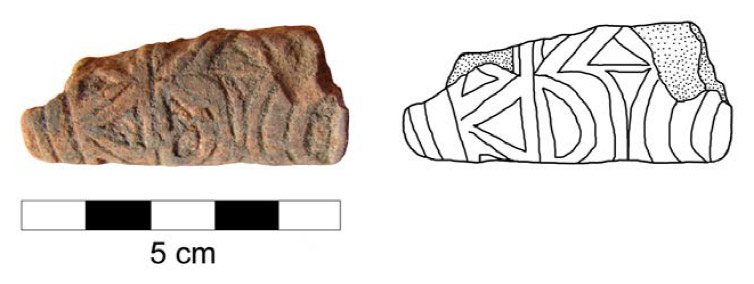

La pieza 02-GCBA/SC/DGPat-24-165 (Figura 4) presenta toda su superficie cubierta por líneas onduladas que se entrelazan formando un diseño de cadena, motivo también presente en las artes decorativas del barroco hispanoamericano.

La pieza 02-GCBA/SC/DGPat-24-166 (Figura 5) presenta en su superficie diseños geométricos (líneas, triángulos y semicírculos) en bajo relieve. También en este caso es de destacar lo complejo del diseño y la buena organización del campo decorativo. La decoración recuerda las tallas del barroco ibérico mudéjar, frecuentes, por ejemplo, en el mobiliario hispano y lusitano colonial (Taullard 1944). También es posible relacionar estos diseños con aquellos identificados en pipas de fumar de terracota que fueron interpretadas como posiblemente asignables a tradiciones afro (Zorzi y Schávelzon 2016).

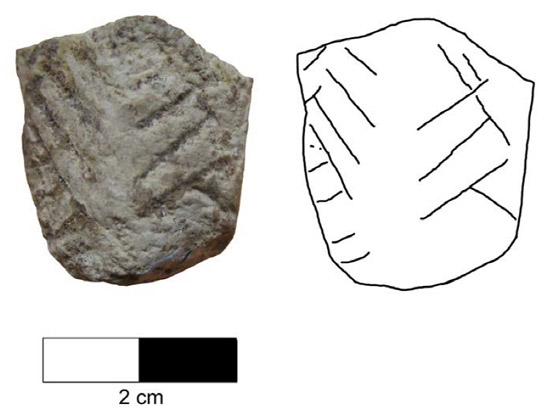

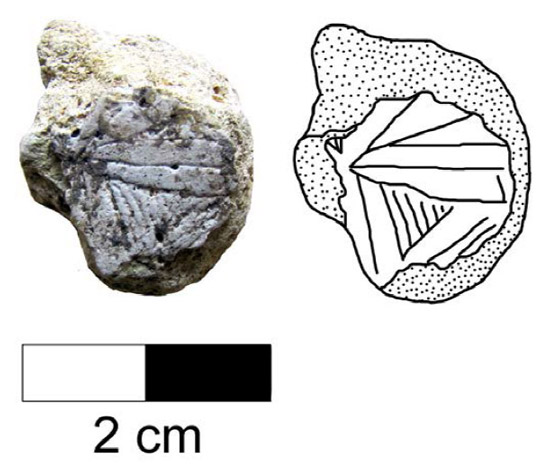

Las restantes dos piezas se encuentran en un grado de integridad menor y presentan diseños más simples. La pieza 02-GCBA/SC/DGPat24-179 (Figura 6) es un fragmento pequeño de tubo de sección pentagonal. En cada una de las caras presenta dos grupos de líneas diagonales que se cortan uno al otro. Por último, la pieza 02-GCBA/SC/DGPat-24-180 (Figura 7) es también un pequeño fragmento, en el que se aprecian trazos que forman un diseño triangular.

DISCUSIÓN

Las pipas de fumar son artefactos muy frecuentes en los sitios coloniales hispano-americanos y cuentan con una tradición de estudios establecida. En nuestro país, las contribuciones se han dedicado a la clasificación e identificación de las piezas, así como a la interpretación de su manufactura y utilización por parte de diferentes grupos sociales (Carrara et al. 2000; Schávelzon 2003; Letieri et al. 2009; Zorzi y Davey 2011; Cornero y Ceruti 2012; Sportelli 2012; Schávelzon 2015; Zorzi y Schávelzon 2016).

La mayoría de las pipas recuperadas en contextos coloniales de la América hispana se caracterizan por su elaboración con técnicas de alfarería, y pueden ser moldeadas o modeladas a mano.

A diferencia de éstas, las pipas aquí descriptas están elaboradas mediante la técnica de talla, a partir de bloques de una materia prima que si bien debe ser estudiada más en detalle, parece haber sido utilizada tal como se la encuentra en su estado natural o con algún consolidante. El resultado final obtenido con esta técnica son pipas sumamente frágiles debido a la escasa dureza y a la facilidad con la que la arcilla se disuelve en agua y se agrieta.

La única evidencia de la que se dispone sobre una tecnología similar en la época colonial en nuestra región es el relato del Padre Jesuita Sánchez Labrador, quien en su Paraguay Natural, escrito entre 1778 y 1790 y parcialmente editado, hace referencia al trabajo artesanal de distintas piedras arcillosas:

“En varias partes del Paraguay se encuentran ciertas piedras arcillosas, suaves al tacto que parecen untadas con jabón, poco dura y que se puede labrar fácilmente, con un cuchillo, y al fuego se endurece. Cerca del río Tebicuary, en la jurisdicción de la ciudad de la Asunción, hay minas de estas piedras de color algo verdoso. Las ‘piedras de Sapo’ de Córdoba del Tucumán son también, cuando muy blandas, de esta suerte. Aquella piedra blanca, que se cava en las cercanías de la Asunción, que se deshace en el agua casi del todo y la emplean en blanquear, entra en este género. Haylas también hacia el río Uruguay y en la tierra de los Mbayas. Tal cual vez me sucedió reparar en tres pedazos de tierra arcillosa que los indios habían puesto al fuego, como trevedes sobre qué asentar una olla, y estaban después tan duras como ladrillos cocidos al horno. Hay las coloradas, azuladas y de otros colores. Los Indios llaman tierra y, según el color, ponen un sobrenombre a tales piedras arcillosas. (...) Aquí advierto que de la piedra dicha del Tebicuary labran platos, escudillas, etc. y en este sentido se puede llamar piedra ollera, nombre debajo del cual comprende las esteatites y las esmetites. Estas últimas son unas piedras grasas que regranándolas se ponen lustrosas, de color amarillo y ya negro. Úsanse como el jabón” (tomado de Furlong Cardiff 1946: 237-238).

Es de destacar que ninguna de las pipas talladas de Bolívar 373 parece haber sido sometida al calor. Sin embargo, no puede descartarse que las piezas recuperadas hayan sido desechadas antes de finalizar por completo el proceso de manufactura. Es posible que una vez finalizada la formatización y, eventualmente, la decoración, las piezas fueran sometidas al calor para endurecerlas. Para sumar información respecto de este punto, es necesario examinar si las piezas completamente formatizadas y decoradas han sido efectivamente usadas, para lo cual a futuro se planea realizar estudios de microrestos de su contenido. Además, análisis experimentales sobre esta tecnología permitirán conocer mejor la materia prima y el proceso de manufactura.

Teniendo en cuenta la escasez de depósitos de esta cronología en Buenos Aires y la fragilidad y problemas de preservación de estas piezas, es difícil determinar si se trata de un caso aislado, en el que una sola persona o grupo de personas elaboró creativamente estos objetos, o de una técnica o producto más difundidos, inscritos en una tradición más difundida. Tampoco hay evidencia suficiente para determinar si estas piezas fueron confeccionadas para uso personal o para su venta en el mercado.

Sí estamos en condiciones de afirmar que estas pipas representan un nuevo tipo de objeto, derivado de la situación colonial, y también de proponer a modo de hipótesis la posibilidad de que se trate de un producto inscrito en la esfera cultural jesuítico-guaraní.

Teniendo en cuenta lo observado por Sánchez Labrador, es posible suponer que estamos ante la conjunción de una técnica ya conocida en momentos pre-contacto pero aplicada a un tipo de objeto nuevo, en un nuevo contexto de producción y uso, y con características decorativas incorporadas creativamente a partir del repertorio estilístico del barroco español e ibérico-mudéjar.

AGRADECIMIENTOS

Deseo agradecer especialmente a la Arq. Ana María Carrió por posibilitar e impulsar las investigaciones en el sitio Bolívar 373. A Alicia Tapia, Daniel Schávelzon, Sergio Bogan y Francisco Girelli por su acompañamiento y asistencia constante en la elaboración de este trabajo; A Martín Guerrero Milan por la revisión del resumen en portugués e inglés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Carrara, M.T., N. De Grandis y J. De La Penna. 2000. Pipas de fumar africanas en Santa Fe la Vieja. Actas del XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba. Argentina.

Cornero, S. y C.N. Ceruti. 2012. Registro arqueológico Afro-Rioplatense en Pájaro Blanco, Alejandra. Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana 1 (1): 67-78.

Furlong Cardiff, G. 1946. Artesanos argentinos durante la dominación hispánica. Huarpes. Buenos Aires. Argentina.

1969. Historia Social y Cultural del Río de la Plata 1536-1810. El transplante cultural: Arte. Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires, Argentina.

Letieri, F.; G. Cocco, G. Frittegotto, L. Campagnolo, C. Pasquali y C. Giobergia. 2009. Catálogo Santa Fe La Vieja. Bienes arqueológicos del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales de Santa Fe. Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Consejo Federal de Inversiones. Santa Fe. Argentina.

Schávelzon, D. 2003. Buenos Aires Negra. Arqueología de una ciudad silenciada. Emecé. Buenos Aires. Argentina.

2008a. Excavaciones arqueológicas en Bolívar 375, Buenos Aires. Actas del Tercer Congreso Nacional de Arqueología Histórica. Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario. Argentina, pp. 111-117.

2008b. Informe de la segunda etapa de excavaciones de Bolívar 373. http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau/?p=1959 (Acceso agosto de 2016).

2015. Una pipa afro excavada en 1928 en buenos aires. Su dispersión por el área del río de la plata. Contribuciones Científicas GÆA 27: 151-160.

Sportelli, P. 2012. Y recorrieron el mundo: pipas de Puerto Madero. En Un mercante español en el Puerto de Buenos Aires, historias y hallazgos en Puerto Madero M. Valentini y J. García Cano (eds.), pp. 60-67. Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, Buenos Aires, Argentina.

Taullard, A. 1944. El mueble colonial sudamericano. Peuser. Buenos Aires. Argentina.

Zorzi, F. 2012. Mayólica colonial en Buenos Aires. trayectoria social de un conjunto cerámico de los siglos XVII y XVIII. Tesis de Licenciatura no publicada. Departamento de Antropología, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina. Ms disponible para su consulta en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Puán 480 (C.A.B.A.), id: 201603310123092707.

Zorzi, F. y A. Agnolin. 2013. Análisis y reflexiones en torno a un conjunto cerámico colonial en la ciudad de Buenos Aires. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, series especiales 1 (3): 132-144.

Zorzi, F. y M. Bednarz. 2011. Excavación de un pozo sanitario en Bolívar 373, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Temas y problemas de la Arqueología Histórica, M. Ramos, A. Tapia, F. Bognanni, M. Fernández, V. Helfer, C. Landa, M. Lanza, E. Montanari, E. Néspolo y V. Pineau (eds.), T. II, pp. 149-160. PROARHEP. Universidad Nacional de Luján. Luján. Argentina.

Zorzi, F. y P. Davey. 2011. Descripción del conjunto de pipas halladas en el sitio Bolívar 373. En Temas y problemas de la Arqueología Histórica, M. Ramos, A. Tapia, F. Bognanni, M. Fernández, V. Helfer, C. Landa, M. Lanza, E. Montanari, E. Néspolo y V. Pineau (eds.), T. II, pp. 203-213. PROARHEP. Universidad Nacional de Luján. Luján. Argentina.

Zorzi, F., A. Agnolin, M. E. Crespo, M. Ruesta y L. Sosa. 2012. Consideraciones sobre algunas piezas de cerámica utilitaria en la Buenos Aires del siglo XVII. En Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Histórica Argentina, E. M. Rodríguez Leirado y D. Schávelzon (eds.), T. II, pp. 517-538. Editorial Académica Española. Saarbrücken, Alemania.

Zorzi, F. y P. Tchilinguirian. 2013. Caracterización petrográfica y estilística de un conjunto cerámico de tradición guaraní en el sitio Bolívar 373 (Buenos Aires, siglo XVII). Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, series especiales 1 (4): 180 - 192.

Zorzi, F., M.E. Crespo y P. Godoy. 2014. Análisis de dos conjuntos del siglo XVIII excavados en el sitio Bolívar 373, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anuario de Arqueología 6:119-129.

Zorzi, F. y D. Schávelzon. 2016. Terracotta pipes with triangular engravings recovered in Buenos Aires. African Diaspora Archaeology Newsletter 15 (1). http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=adan (Acceso octubre de 2016).