EL CUERO EN LA VIDA COTIDIANA. REGISTROS DE LA BASE ORCADAS – 1904

LEATHER IN EVERY DAY LIFE. RECORDS FROM ORCADAS BASE- 1904

O COURO NO COTIDIANO. REGISTROS BASE DAS ORCADAS – 1904

En este trabajo se presentan los análisis de una muestra de fragmentos de cuero recuperados en la excavación del refugio Omond, Orcadas del sur, Sector Antártico Argentino, con el objetivo de identificarlos y buscando profundizar en el conocimiento del proceso de producción y uso de los mismos en el contexto de las invernadas de 1903-1904 llevadas a cabo por expedicionarios escoceses y científicos argentinos. Las excavaciones realizadas en el refugio Omond, en la base Orcadas (isla Laurie) permitieron recuperar diferentes tipos de restos que muestran las diversas actividades realizadas en el lugar. Estos testimonios también dan cuenta de las formas de adaptación humana a ambientes extremos. Con este fin, se consideraron diferentes vías de acercamiento a los testimonios disponibles. Por un lado, el análisis de las materias primas de una muestra de fragmentos de cuero recuperados en el lugar. Por otro lado, documentos fotográficos y escritos de los participantes de estas expediciones, tratando de inferir aspectos de la vida cotidiana de los primeros grupos de trabajo en el continente. En este caso en particular trataremos la caracterización y el modo en que se aprovechó el recurso cuero.

In this paper we present the analysis of leather fragments recovered in the excavation of Omond house, a stone shelter built in Orcadas del Sur in 1904, Argentinean Antarctic sector. The objective is to identify them and to increase our knowledge about the process of procurement and use of them by the expeditions that wintered in 1903-1904 carried out by Scottish expeditions and Argentine scientists. Excavations carried out at the Omond house at the Orcadas base (Laurie Island) allowed to recover different types of remains that show the various activities carried out in the area. These testimonies also account about human adaptation to extreme environments. Different kinds of information were available. So complementary ways of approaching it were considered. First, the analysis of raw materials from a sample of leather fragments recovered. On the other hand, photographic and written documents of the participants of these expeditions that allow us to interpret them and to infer aspects of the daily life of the first working groups in the continent. In this particular case we will discuss the characterization and the way in which the leather resource was used.

Este trabalho apresenta a análise de uma amostra de fragmentos de couro recuperados na escavação do abrigo Omond, Orcadas del Sur, Setor Antartico Argentino, com o objetivo de identificá-los e procurar aprofundar o conhecimento do processo de produção e uso do mesmo. no contexto dos invernos de 1903-1904 realizados por expedições escocesas e cientistas argentinos. As escavações realizadas no refúgio de Omond na base Orcadas (Ilha Laurie) permitiram a recuperação de diferentes tipos de restos mostrando as diversas atividades realizadas na área. Estes testemunhos também explicam os caminhos da adaptação humana a ambientes extremos. Para este fim, foram consideradas abordagens diferentes da evidência disponível: por um lado, análise de matéria-prima de uma amostra de fragmentos recuperados no local e, por outro lado, documentos fotográficos e escritos dos participantes dessas expedições, tentando inferir aspectos do cotidiano dos primeiros grupos de trabalho no continente. Neste caso particular, vamos discutir a caracterização e a forma como o recurso de couro foi usado.

INTRODUCCIÓN

Como resultado de los dos Congresos Internacionales de Geografía, realizados a finales del siglo XIX (Londres 1895; Berlín 1899) se creó una Comisión Internacional de Estudios Científicos de la Antártida, cuyo fin era organizar expediciones para explorar el continente en forma coordinada entre las naciones y que se desarrollaron entre 1900 y 1905.

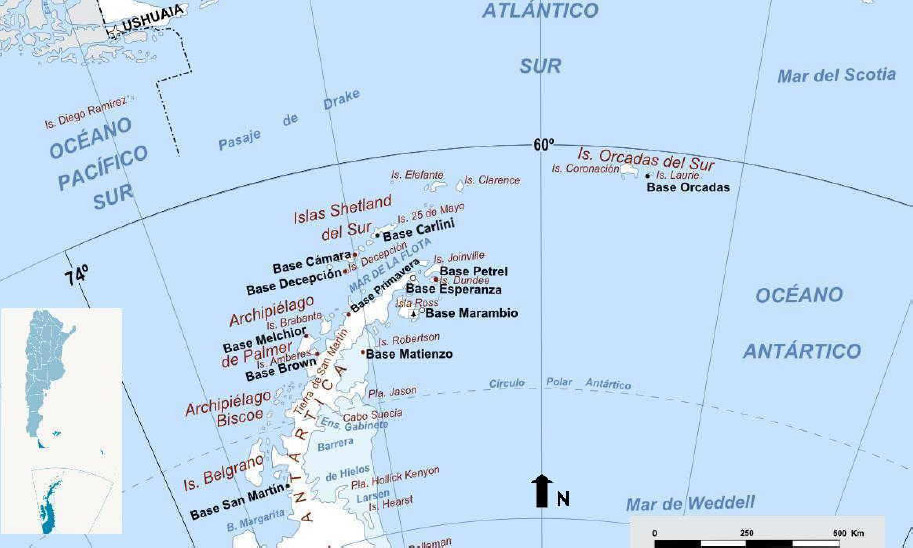

Como parte de estas expediciones la “Expedición Antártica Nacional Escocesa” bajo la dirección del Dr. W. Bruce, exploró el mar de Weddell durante 1902- 1904, a bordo del buque Scotia. Su proyecto fue definir los límites de la tierra firme y realizar observaciones meteorológicas y magnéticas. Debido al congelamiento de los mares, en el invierno de 1903, el Dr. Bruce tomó la decisión de anclar en la bahía norte de la Isla Laurie, en el archipiélago de las Orcadas del sur (Figura 1) donde se construyó una cabaña como vivienda, conocida como Omond house, con un pequeño depósito para el instrumental científico desde donde continuar con las mediciones. Bruce retorna luego a Buenos Aires, con la intención de realizar reparaciones en el buque y proponer al jefe de la oficina meteorológica, Sr. Gualterio Davis, la venta de las instalaciones y de los aparatos científicos, con la condición de que se continúen las observaciones. Así, el 2 de enero de 1904, mediante un decreto firmado por el Poder Ejecutivo Nacional (Presidente Roca) se crea el Observatorio Nacional Magnético y Meteorológico de las Islas Orcadas, que dependería del Servicio Meteorológico Nacional (creado en octubre 1872 como una repartición del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación). Con esta decisión, parte el Dr. Bruce nuevamente hacia las Orcadas y deja instalada la “1º Comisión argentina en islas” cuyo traspaso formal se llevó a cabo el 22 de febrero de 1904 (Aldazabal y Pereyra 2002).

La casa Omond fue construida en marzo de 1903, como refugio temporario para los expedicionarios escoceses que quedaron a la espera del retorno de su buque, el Scotia, y usada durante todo ese invierno. Esta misma casa fue utilizada por el primer grupo argentino como habitación y laboratorio en 1904. Ubicada sobre la bahía Scotia, a 20 metros del espejo de agua y a 40 metros del cerro Mossman, está en uno de los puntos más altos del istmo y protegida de los vientos predominantes, del norte y sur (Figura 2).

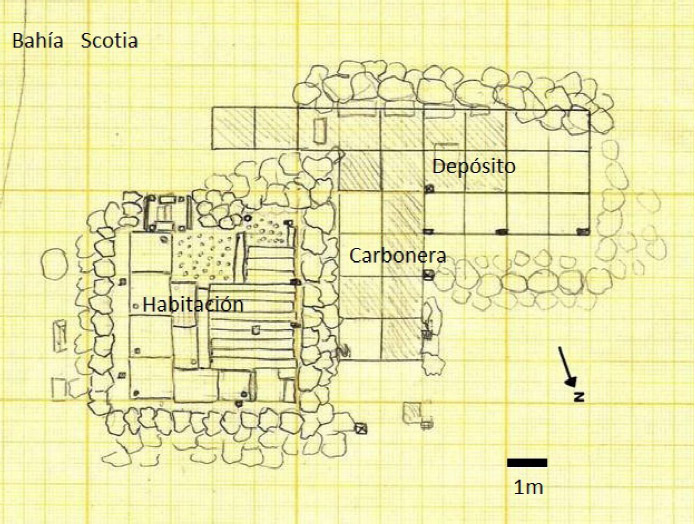

La construcción, abandonada en 1905, sufrió la extracción de parte de los materiales constructivos (maderas y lonas) para ser reutilizados en otros edificios y ocasionalmente se constituyó en lugar de quema. El trabajo arqueológico en el lugar se realizó durante dos campañas de verano (2000-2001 y 2003-2004) consistió en un relevamiento planimétrico (ver detalle en la Figura 3) y topográfico, y en la identificación de los espacios (Aldazabal 2001). El refugio-habitación ocupa un espacio cuadrangular de 4m por 4m, delimitado por una pared de piedras, de aproximadamente un metro y medio de altura y un espesor de 60 a 70 cm. En su interior se conserva parte del piso original formado por paneles de madera cuadrangular. Sobre los costados del piso, se observan los puntales que sostenían la estructura de lona de las paredes y del vano de la puerta. No se registraron otros restos. Durante la etapa invernal se cubre completamente por nieve, formándose pié de hielo (Figura 3, Habitación).

A un costado de esta construcción, sobre el lado noreste, se adosa un espacio de forma semi-rectangular (3,40m por 5,40m) delimitado por una pequeña pared de piedras que no supera los 60 cm de altura, que permitió en su interior la conservación de sedimento de origen antrópico con una potencia entre 5 y 10 cm, y tablas de madera fragmentadas apoyando sobre los guijarros naturales del suelo. Este sector se definió como depósito-despensa (Figura 3, Depósito). Sobre este mismo costado, contra la pared de la casa-habitación, se observó una concentración de carbón de piedra que cubría una superficie aproximada de 2m por 5 m, con una potencia de 40 a 50 cm de espesor (Figura 3, Carbonera). En estos dos sectores se planteó una excavación en cuadriculas de un metro de lado extrayendo los restos y posicionando todos los hallazgos. La excavación cubrió una superficie de 18 m2 (Figura 3).

La mayoría de los materiales extraídos comprende fragmentos de las maderas de cajones de embalaje que además formaron parte de la pared. El trabajo arqueológico permitió recuperar latas de conserva, fragmentos de cartón o papel, restos de paquetes de alimentación, algunos de ellos con etiquetas de vegetales secos, leche condensada sin azúcar, guisantes, así como también cereales, harina y recursos locales, en especial el acopio de huevos de pingüino. Asimismo, se recuperaron fragmentos de vidrio de botellas, botellones o damajuanas, frascos de cuerpo plano y curvo, y tapones, en corcho y madera. Se extrajeron también numerosos fragmentos de textiles (de algodón, arpillera y otros no identificados); cajas con rótulos de madera, restos de pingüino con piel y plumaje, aves y huevos con embrión que probablemente formaron parte de la colección de muestras naturales que se había estado integrando (Aldazabal 2001, 2007, 2012; Aldazabal y Pereyra 2002).

EL CUERO

La presencia de fragmentos de cuero y piel dentro del registro arqueológico analizado, nos llevó a indagar sobre las propiedades de esta materia prima, los atributos que permiten su identificación a nivel especie y comprender su potencial informativo e interpretativo en ese contexto. A partir de los trabajos de Forcillo (2002), INTI (ca.1995), Cronyn (2002) y Peacock (1986) podemos resumir que: el cuero es la piel del animal preparada químicamente para producir un material flexible, robusto y resistente a la putrefacción. La mayor parte de la producción mundial de cuero procede de pieles de ganado vacuno, caprino y ovino, y en menor medida se emplean pieles de caballo, cerdo, canguro, ciervo, foca, morsa y algunos reptiles (INTI ca.1995).

Su utilización ha sido muy versátil, desde objetos de uso cotidiano a bienes de lujo y en una gama muy amplia. Antes de su reemplazo por materiales sintéticos, a principios del siglo XX era utilizado como materia prima para confección de embalajes, protección de equipo científico, calzado, vestimenta, vivienda, entre otros (Forcillo 2002).

Uno de los atributos que hace de las pieles un material muy útil, son las fibras de enlace tridimensional y su asociada porosidad, así como su estructura basada en el colágeno. Estos atributos le dan cualidades físicas muy valoradas para su uso en la vestimenta como son la permeabilidad al vapor de agua y la potencial acumulación de un 30% de vapor sin perder el tacto seco. Además, permite un estiramiento por fuerza, independiente de la temperatura sin producir deformación (INTI ca.1995).

El aprovechamiento del cuero es conocido principalmente a partir de fuentes escritas que refieren a su manipulación pero son pocas las oportunidades en las que se produce este tipo de hallazgos en contextos arqueológicos (Frazzi 2005; Marchione 2009).

Formado principalmente por fibras de colágeno, las características del cuero varían según la especie, la edad del animal y la parte del cuerpo del que proviene. Las fibras de colágeno son las que mantienen la humedad y si estas se disecan, el cuero se torna rígido. La piel es sometida a procesos químicos para darle flexibilidad. El curtido lo preserva del ataque del agua y eleva la temperatura en la cual se encoge. También se lo puede tratar con un semi-curtido que lo deja más vulnerable al ataque del agua o podemos encontrarlo crudo, es decir con un tratamiento mínimo para mantener su flexibilidad (Cronyn 2002).

El Cuero crudo no tiene ningún tratamiento químico para su conservación, solamente se descarna la piel, se la lava y se la estira mientras se seca. Es rígido y quebradizo. En cambio, el cuero engrasado aumenta su resistencia al agua, al reponer los aceites naturales que permanecen en el cuero después del proceso de curtido y que se pierden con el uso continuo. Los cueros crudos y los semi - curtidos generalmente no sobreviven en una matriz de suelo húmedo ya que el agua penetra en las fibras, siendo uno de los dos factores principales de deterioro del cuero: la hidrólisis y el ataque de bacterias. El agua destruye las fibras de colágeno provocando un proceso que va de la deformación del cuero hasta llegar a convertirse en un gel amorfo (Sease 1994). Un Ph mayor a 6 o menor a 4 extrae el tanino del cuero y acelera su destrucción por lo cual es un factor a tener en cuenta para su preservación (Cronyn 2002). El factor necesario para la preservación del cuero es un ambiente levemente ácido y anaeróbico (Peacock 1986).

En relación al curtido, los procesos más comunes utilizados en Europa a principios del siglo XX eran realizados utilizando vegetales, de los que se aprovechaba el tanino (extraído de maderas, cortezas, hojas, frutos y raíces, generalmente de plantas tropicales: quebracho, mimosa, castaño); luego se usó grasa o aceite y más tarde sales de aluminio. El distinto origen, tratamiento de curtido y posterior elaboración del cuero proporciona un producto final muy distinto (INTI ca.1995).

LOS HALLAZGOS RECUPERADOS EN EXCAVACIÓN

Durante la excavación se recuperaron numerosos fragmentos de cuero y piel que podemos agrupar en procesados: tientos (N=4) y fragmentos de artefactos (por ejemplo de valijas, vestimenta, etc, con ojales, remaches o impronta de costuras, n=10). Por otra parte también se han recuperado trozos de pieles naturales de lobo marino (n=5) y de pingüinos (n=3).También se extrajo material orgánico que no es posible contabilizar, como pelos, vellones y sectores de piel indefinidos (n=6). Como ya se dijo, la excavación se llevó a cabo por cuadriculas de 1m por 1m a fin de permitir el posicionamiento planimétrico de todos los hallazgos. La profundidad del sedimento es escasa, sólo 10 cm y el material estaba muy entremezclado con aserrín y maderas de los contenedores y embalajes, lo que impidió diferenciar momentos de descarte o depositación. A pesar de su procedencia, un ambiente húmedo que durante cien años sufrió cambios anuales de congelamiento – derretimiento, los fragmentos de cuero extraídos presentaron muy buenas condiciones de conservación. Podemos destacar sin embargo, que al momento de analizarlos, en los fragmentos seleccionados se observaron adherencias compactas de ceniza y en algunas muestras, hongos. Las cenizas son parte del contexto de depositación y aún cuando puedan haber contribuido a su conservación in situ, dificultan su determinación. La presencia de hongos se considera resultado de las condiciones de depósito posteriores a su extracción.

Todos los materiales recuperados en excavación, fueron conservadas en el depósito armado a tal fin en el Museo local Casa Moneta, Base Orcadas (Pereyra 2007). De ellas se seleccionó una muestra de 9 fragmentos que fue traído a Buenos Aires para su análisis (Figuras 3 a 7). Todos ellos proceden del sector definido como depósito. Los restos depositados en la casa Moneta fueron mínimamente tratados, sólo se procedió a una limpieza mecánica con pincel y se guardaron protegidos con material libre de ácido. La discontinuación de los trabajos en la zona impide controlar su estado de conservación.

MATERIALES Y METODOLOGIA

La muestra se compone de 9 fragmentos de cuero y piel seleccionados de la colección recuperada en la excavación del sector despensa del refugio Omond.

Los fragmentos se analizaron en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, La Plata) con el objetivo de identificarlos y tendiendo a profundizar en el conocimiento del proceso de producción. Para ello se procedió a un examen preliminar en lupa binocular. Luego de hacer las observaciones en Lupa binocular estereoscópica y constatar que se trataba de cueros o bien pieles conservadas, se procedió a dejar en solución de Sandison (Ryder 1982). Esta consiste en 3 partes de alcohol etílico 90°, 5 partes de formol 1% y dos partes de carbonato de sodio al 5%, utilizada como ablandador y humectante de tejidos momificados. Las muestras OC1, OC5, OC8 y OC9 se trataron siguiendo la técnica de inclusión en parafina: deshidratación en concentraciones crecientes de alcoholes (70° - 96° - 100°), aclaración en tres pasajes por xilol, impregnación en tres baños de parafina, inclusión definitiva y armado del taco. Se cortaron con un espesor de 5 µ y se colorearon con hematoxilina-eosina. Esta etapa fue realizada por personal profesional y técnico de la cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP.

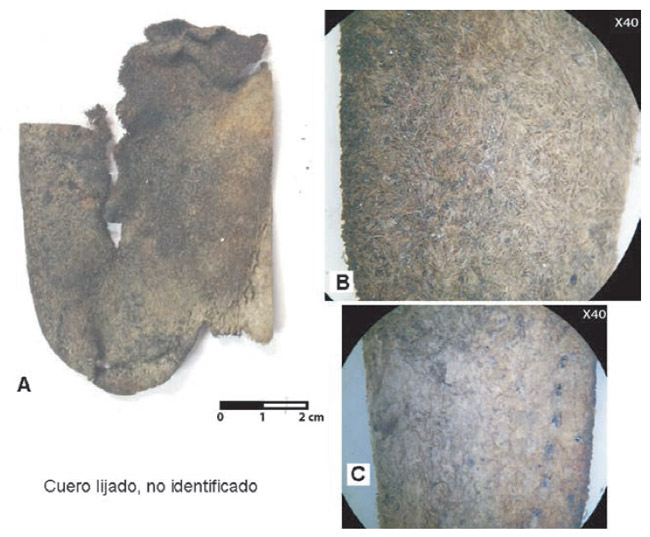

La identificación de los cueros se realizó a partir de las características del ordenamiento y tamaño de las fibras del corium y flor (las capas interna y externa, respectivamente), observadas en un corte transversal, junto al patrón de las aberturas de los folículos pilosos. Sin embargo, algunos procesos, ocurridos durante su manufactura o con posterioridad a su descarte, resultaron en diversos grados de alteración de estos atributos. Así por ejemplo, adherencias compactas de ceniza, y hongos en la muestra OC1, procesos de lijado mecánico que eliminaron la capa de corium y la estructura de los folículos en la muestra OC3, o el endurecimiento, producto de las condiciones de depositación, como en la muestra OC4, procesos que dificultaron su identificación.

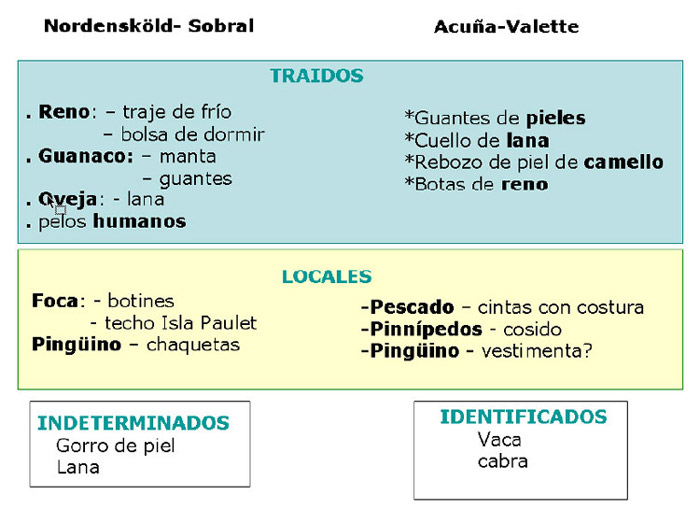

Otra fuente de información que se utilizó para interpretar estos restos, fue el relevamiento de los registros escritos de los integrantes de los primeros expediciones en la zona: Hugo Acuña, Diario del estafeta y Luciano Valette, Viaje a la islas Orcadas, que permanecieron en Orcadas durante 1904) y los diarios personales y escritos publicados de Otto Nordensköld, Dos años en los hielos del polo: 1901-1903 y José M. Sobral, Dos años entre los hielos: 1901-1903. La información obtenida se resume en la Figura 8. Este registro resultó fundamental para inferir potenciales usos, funcionalidad y valoración de las diferentes especies identificadas.

RECURSOS IDENTIFICADOS

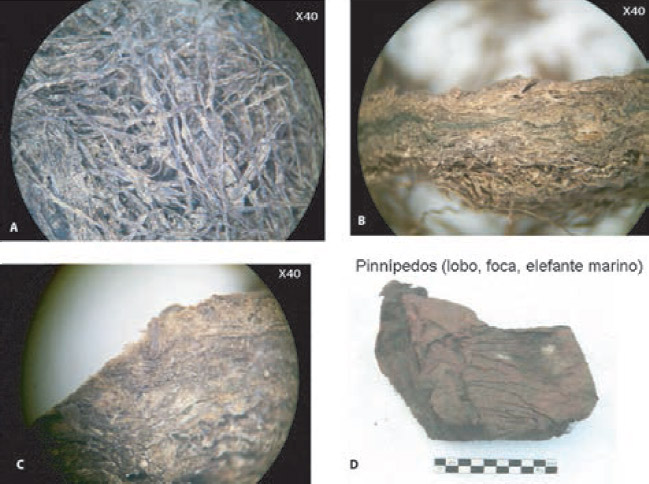

- Muestra OC1: Si bien se observan dos ordenamientos y tamaño de fibras como para diferenciar el lado externo e interno de la piel, se nota una alteración de los tejidos producto de su descomposición. Por lo tanto estructuras como folículos y pelos son de muy difícil identificación sumada a la cantidad de sedimento ceniza y hongos que presenta la muestra. Teniendo en cuenta que fue recuperada en un sitio antártico e insular, se determinó como afín a fauna del lugar, tomando como referencia los grandes espesores de tegumento que presentan los mamíferos acuáticos en particular los pinnípedos (focas, lobos marinos, elefantes marinos) (Figura 4).

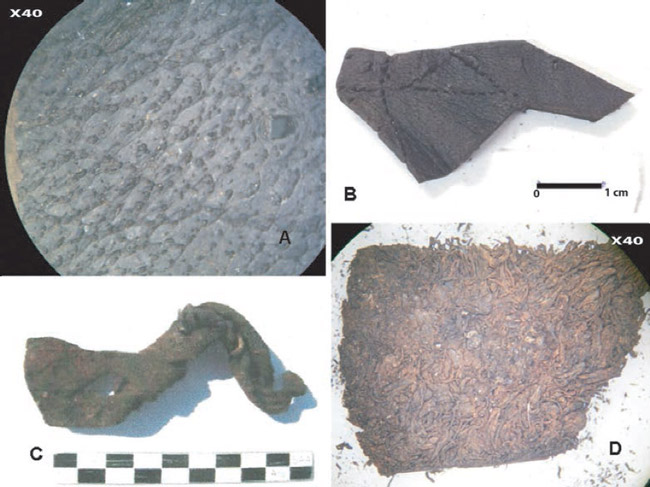

- Muestra OC2: se diferencian dos densidades de fibras en el corte transversal lo que podría corresponder a las capas flor y corium, pero no se pueden ver restos de folículos pilosos. Posiblemente cabra u oveja. (Figura 6: C-D)

- Muestra OC3: la muestra no presenta el dibujo característico de la capa flor posiblemente por efecto mecánico de lijado. Observándose solo restos de fibras más finas pertenecientes al estrato superior removido. Al carecer de folículos pilosos (que restringen el espesor ausente en la mayoría de los mamíferos) es difícil hacer una identificación adecuada solo por el entrecruzamiento de las fibras (Figura 7).

- Muestra OC4: El grado de endurecimiento del material no permitió ninguna identificación. Se procedió a dejarlo durante 24 hs en una solución en formol, alcohol 90º y carbonato de calcio. Podría tratarse de un descarne.

- Muestra OC5: Presenta estructura fibrosa bastante particular donde todos los haces corren paralelos a la superficie de la piel y se intercalan capas que se orientan en ángulo recto con la precedente. Esta disposición de fibras se encuentra en cueros de pescado (Figura 4, A-B)

- Muestra OC6: Se nota la existencia de la capa flor más compacta y del corium, de fibras más abiertas. No se ve un patrón de folículos en superficie ni en corte transversal. No se puede identificar.

- Muestra OC7: corresponde con un cuero de origen vacuno, por el patrón de las aberturas de los folículos en la superficie y el ángulo de orientación en vista transversal (Figura 6) - Muestra OC 8 y 9. Solo se determinaron como pinnípedos (Figura 5).

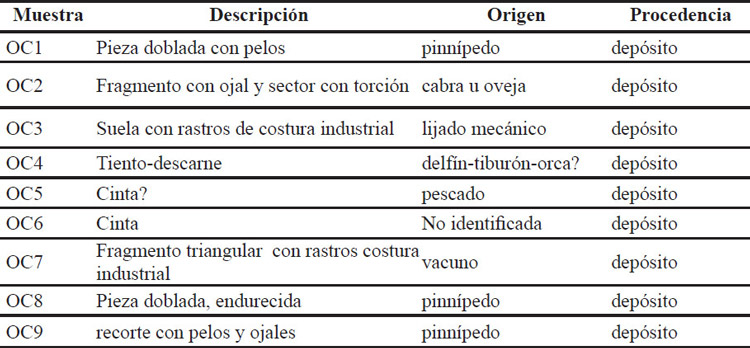

En la tabla 1 se resume la información de las muestras analizadas:

LA INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS PERSONALES

Buscando información sobre el aprovisionamiento y condiciones de vida de los primeros investigadores enviados por el Estado argentino, se realizó una indagación en los diarios escritos y publicados de dos de los integrantes de la “1º Comisión argentina en islas” que invernaron en la base Orcadas durante 1904.

El primero de ellos, Hugo Acuña, enviado como estafeta postal del Correo argentino y ayudante para la recolección de muestras para la colección de ciencias naturales, escribió un diario donde plasmó descripciones que se refieren principalmente más a aspectos humanos y de trabajo, siendo muy escueto en relación al tema que tratamos. Sin embargo podemos rescatar algunos párrafos:

Durante el viaje, a la altura del golfo San Jorge se reparte la ropa de abrigo entre los marineros cuando comienza a sentirse el frío, y casi llegando a destino (Acuña 1982: 21); Bruce les regala una camiseta y un abrigo para el cuello de punto de lana (Acuña 1982: 41). Al llegar, solo señala que dormirán en una bolsa de dormir sin especificar (Acuña 1982: 43.)

Al describir el listado de la ropa dispuesta como equipo personal para el año (Acuña 1982: 66) enumera: “un traje de paño, un pantalón ídem, tres juegos de ropa interior, tres camisas de lana, dos juegos de trajes de dormir, una camiseta de punto, dos pares de guantes de pieles, un rebozo de pelo de camello, un bonete ídem, un abrigo para el cuello, un traje para el viento, un par de botas de reno y dos pares de botines. Esto y los trajes de pieles es todo lo que tenemos para pasar el año. Nadie se puede quejar”.

En relación al uso, menciona que al principio usaba las botas con tres pares de medias y a la media hora se le helaban los pies y para calentarse se saco dos pares, entrando en calor inmediatamente (Acuña 1982: 68).

Luciano Valette, el segundo integrante del grupo, enviado del Ministerio de Ganadería y Pesca donde trabajará posteriormente largos años, participa como responsable de los relevamientos de las colecciones naturales. Aún cuando ha publicado varios trabajos sobre sus estudios como zoólogo en Orcadas (1906) no hace mención a su actividad cotidiana, salvo algunas acotaciones menores. Dos comentarios aportan a nuestra temática: el equipo quedo listo el 21 de enero, fecha en que parten hacia el sur, plena época estival en Buenos Aires, y sólo menciona que pararon en Puerto Stanley para hacerse de carbón y víveres. Por otra parte, ya en las Orcadas, destaca que con el primer temporal ocurrido el 21 de febrero, tuvo que lamentar algunas pérdidas de esa colección consistentes en diversas pieles de aves y peces de la colección (Valette 1906).

A fin de ampliar la información disponible, se relevaron los escritos de dos de los integrantes de la expedición nacional sueca (1901-1903), que se desarrolló dentro del mismo proyecto internacional y casi contemporáneamente. Esta expedición, luego de recorrer las islas del sur del Archipiélago de Ross, decide establecer una base en cerro Nevado, en las cercanías de la actual base Marambio, donde permanecen cuatro expedicionarios. Las investigaciones continúan pero su buque, el Antartic es atrapado por los hielos y se hunde cerca de la actual base Esperanza donde el grupo restante construye un refugio de piedra (ver los lugares citados en la Figura1). Ambos grupos tuvieron que sobrevivir un año más de lo proyectado y con lo poco disponible, hasta su rescate. De ella participaba otro argentino, el alférez Sobral, que se convirtió así en el primero en invernar y realizar estudios en el continente antártico.

Nordensköld, jefe de la expedición hace una descripción bastante pormenorizada de diversos aspectos de la vida cotidiana, sin embargo, sólo menciona objetos de cuero relacionados con la vestimenta. Podríamos señalar como excepción, la mención de correas y sogas para el arreo de los trineos o el uso como combustible de piel y grasa.

En relación a la vestimenta, en la preparación de la primera expedición en trineo, describe su equipamiento: “…lo importante era tener los pies calientes: yo llevaba zapatos de piel de foca con pelo y recias suelas de madera y calcetines de pelo de cabra (Nordensköld 2004:178).

En otra ocasión describe las bondades de los skallas, zapatos esquimales de piel de reno, medias de piel de foca de Groenlandia, y saco de dormir de piel de reno (Nordensköld 2004:241)

Durante las excursiones, además de la bolsa de dormir, única, se llevaban mantas de guanaco individuales que permitían cierta independencia de movimientos y además “Pesan poco y resguardan bien del frío para la parte superior del cuerpo al dormir” (Nordensköld 2004:223)

Durante el día, usaban un traje de frisa y doble ropa interior de lana. En la cabeza gorra de piel, en las manos guantes, en los pies medias y calcetines de lana con mezcla de pelos humanos y calzado de piel de reno (Nordensköld 2004).

Al comienzo del segundo año, según su relato, lo más gastado eran los zapatos, pero tenían un remanente de suelas. Según su apreciación, las pieles de foca no se podían curtir y eran poco duraderas. Sin embargo, comenta que con ellas se fabricó una especie de calzado. Con las pieles de guanaco se había forrado un gabán (Nordensköld 2004).

Otros usos del cuero/pieles que se infiere de las descripciones fueron látigo para perros, arreos y correas de los trineos así como la grasa y piel de focas usadas como combustible ya que no producían olor, calentaban más que el carbón y era más fácil de prender (Nordensköld 2004)

Una información que se consideró de utilidad por un lado para facilitar la identificación de las especies y por otro para explicar la selección observada, es saber dónde se realizaban los abastecimientos o el equipamiento para las expediciones. Al respecto Nordensköld menciona que el equipamiento de la corbeta Uruguay se hizo mayormente en Inglaterra y en casas argentinas (2004:404). Llegados a principios de diciembre a Buenos Aires, “donde teníamos que proveernos de todo lo necesario para la expedición” enumera artículos de aprovisionamiento como harina, manteca, tasajo y conserva de carne... además de otras cosas” (Nordensköld 2004:39-40).

José Maria Sobral, fue aceptado en la expedición el 17 de diciembre, después de una entrevista y según sus palabras, “cuando ya se hacía imposible encontrar ropa de abrigo” (Nordensköld 2004:44). Las referencias a estos temas y al cuero son escasas en su diario, sin embargo es interesante destacar lo siguiente: “Los guantes como todo mi equipo son absolutamente inadecuados para este clima. He tenido que fabricar unos que respondan de la mejor manera a las exigencias del frío. Para eso los he confeccionado (guantes) de piel de guanaco, forrándolos después con lona de vela” (Sobral 2003:164). “Pero al mojarse, la piel de guanaco se humedece y endurece (Sobral 2003:157). Una acotación interesante que realiza es que “Los guantes deben ser con dedos para poder maniobrar”... “pantalón y blusa (campera) de piel de reno” (Sobral 2003:166).

La ropa en las excursiones comprendía en: dos pares de medias de lana, dos camisetas, una con cuello para ser usada sin saco, dos calzoncillos de lana, pantalones comunes, de los usados en el invierno de la ciudad y un capote marinero; Botas comunes y gorro de piel. Un traje de piel de reno era suficiente para mantenerse en calor durante el sueño, pero la cara, manos y piernas sufrían mucho y había que cubrirse con algo. Este traje además inmovilizaba por su peso (Sobral 2003:172). Finalmente señala que los botines eran de piel de reno (Sobral 2003:174)

En concordancia con lo descripto por el Dr. Nordensköld, Sobral comenta las penurias del segundo año. A principios del mismo destaca: “Hoy he sacado la grasa de un cuero de foca estoqueándolo sobre la casita. Con él haré botines y antes que venga el invierno arreglaré otras 2 o 3 pieles para tener suficiente. Estableceré mi taller de calzado (Sobral 2003: 212) Así, algo más adelante, en abril de 1903 describe: “Hoy estoy de zapatero, con piel de foca y lona hago botines espléndidos, amplios donde cabrá mucho pasto que preserva del frío y humedad” (Sobral 2003:223. El resaltado es nuestro). Interesante también es la referencia a otras pieles. “Mi guardarropa está desprovisto ya que el año pasado ya estaba inservible. Tendré que hacerme sastre. Para esto ayer estaqué unos cueros de pingüino por los costados de la casa” (Sobral 2003:213).

Finalmente cuando describen la construcción en la isla Paulet dicen que el techo se hizo con piel de foca (Sobral 2003:351). Un resumen comparativo de esta información se describe en la Figura 8.

CONSIDERACIONES FINALES

Según los documentos escritos analizados, en ambas expediciones, la Expedición sueca, dirigida por el Dr. Nordenskold y la “1º Comisión en islas” (Orcadas), comparten la utilización y valoración de algunas especies: a-Reno para trajes de abrigo y bolsas de dormir; b-Guanaco para mantas que complementan el equipo de dormir y abrigo, y luego reutilizadas en la manufactura de guantes; c- Lana de oveja en tejidos, con la particularidad de agregado de pelos humanos. En este sentido sólo podemos agregar que el análisis de un mitón tejido, recuperado en esta misma excavación dio como resultado la utilización de lana de oveja con intercalado de pelos de conejo (Aldazabal 2012).

Se observa una recurrencia en la selección de algunas pieles locales para su utilización frente a la necesidad: foca para confeccionar botines y techado del refugio de la isla Paulet, pingüino para realizar abrigos (Sobral 2003; Nordenskold 2004).

Las referencias escritas de los dos expedicionarios a Orcadas, Acuña (1982) y Valette (1906) no brindan datos precisos al respecto, solo describen el uso de pieles y lanas. Solo se específica botas de reno y un dato llamativo, rebozo de camello. La fibra de camello es una de las de mejor calidad aislante frente a las condiciones extremas de temperatura y humedad, y utilizada en expediciones polares (Martinez Mendoza s/f), pero no se halló en la bibliografía analizada otra información que sustente esta afirmación.

El cuero es uno de los materiales aprovechados por el hombre desde tiempos remotos, tanto como recurso para fabricación de elementos cotidianos como también como portador de significados culturales. Debido a su versatilidad y flexibilidad fue usado como materia prima en un amplio espectro de la vida cotidiana: vestimenta, protección, artefactos (recipientes, embalaje, transporte, instrumental, vestimenta, objetos suntuarios) (INTI ca.1995; Reissig 2006; Marchione 2009).

El registro arqueológico de cuero recuperado en el refugio Omond (Orcadas del Sur) permite observar la diversidad de cueros utilizados en el ambiente antártico a principios del siglo XX. Por un lado, de especies conocidas, como vacunos y cabras; y por otro, el aprovechamiento de recursos locales muy variados: peces, pinnípedos, pingüinos y otros que no pudieron identificarse. En este sentido el uso de dos vías de análisis, el registro material y los documentos histórico-bibliográficos, permitieron ampliar el conocimiento sobre las decisiones tomadas por un grupo humano, en un ambiente extremo como es el continente antártico.

Para finalizar es importante destacar que el estudio y la conservación de la muestra de cueros del sitio Omond permiten rescatar y conocer las condiciones de vida cotidianas de los primeros grupos de investigación argentinos en el continente.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de campo se realizó gracias al aporte de la Dirección Nacional del Antártico, la Fuerza Naval Antártica y al apoyo por parte del director del Museo Naval, Cap. Molina Pico. La determinación de materia prima fue realizada en la sección cueros del INTI, por el Ing. Alejandro Markan y con la colaboración de la Lic. Natalia Scelsio. Se agradecen los comentarios de la Dra. Marchione y del evaluador anónimo que han permitido mejorar el manuscrito original.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldazabal,V. 2001. Informe de las tareas realizadas en la campaña antártica 2000-2001. Proyecto Centenario de la presencia argentina en la Antártida. Recuperación y puesta en valor de las instalaciones de Omond house y Casa Moneta. Base Orcadas. DNA-FANA. Ms

2007. Recuperación y puesta en valor de la casa Omond. Orcadas del sur. En Antártida, Patrimonio Cultural de la Argentina. Museos, sitios y refugios históricos de la Argentina, C. Vairo, R. Capdevila, V. Aldazabal y P. Pereyra, pp. 43-61. Zaguier & Urruty. Ushuaia. Argentina

2012. Hilvanando historias. Textiles recuperados en Omond house, islas Orcadas del sur. Revista Estudios Hemisféricos y Polares 3 (4): 194-210.

Aldazabal, V. y P. Pereyra 2002. Primeros pasos argentinos en la Antártida. Tiempos Patagonicos, 8:1-9. Revista del Programa de Investigaciones geográficas y políticas patagonicas. P.U.C.A. Bs.As.

Acuña, H. 1982 [1904]. Diario del estafeta Hugo Acuña. Pionero de la soberanía argentina en la Antártida. Centro de Documentación patagónica. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca

Cronyn, J.M. 2002. The Elements of Archaeological Conservation. Routledge. London.

Frazzi, P. 2005. Cueros arqueológicos en San Isidro. Informe. MS. http://www.iaa.fadu.uba.ar/cau (Acceso 2016).

Forcillo, J. C. 2002. Historia del cuero. Pagina web http://fai.unne.edu.ar/biologia/tesis/forcillo/ proceso_de_curtido.htm. (Acceso 14 de diciembre de 2002).

INTI (ca.1995).Cueros www.inti.gov.ar/cueros. (Acceso 16 de febrero de 2010)

Martinez Mendoza, J.L. s/f. www.academia.edu/7939913/158342058-Pelo- de-Camello. (Acceso 10 de mayo de 2015).

Marchione, P. 2009. Análisis de los artefactos de cuero del sitio Campo Moncada 2, Valle de Piedra Parada (Chubut). Tesis de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Nordenskold, O., J. G. Anderson, C.A. Larsen y C. Skottberg. 2004. Dos años en los hielos del polo. La expedición sueca en el Antartic y su rescate por la Uruguay. Octubre 1901- diciembre 1903. 2 tomo. Zaguier & Urruty. Ushuaia. Argentina.

Pereyra, P. 2007. La primera casa antártica, el Museo Moneta En Antártida, Patrimonio Cultural de la Argentina. Museos, sitios y refugios históricos de la Argentina, C. Vairo, R. Capdevila, V. Aldazabal y P. Pereyra, pp. 61-70. Zaguier & Urruty. Ushuaia. Argentina.

Peacock, E. 1986. Materiales arqueológicos de piel, Conservación Arqueológica in-situ. Actas de la Reunión 6-13 abril, INAH, GCI. México.

Reissig P. 2006. Innovación en cuero como oportunidad para el diseño. Revista IF- Interfase, 2. Centro Metropolitano de Diseño. Buenos Aires.

Ryder, M.L. 1982. Restos derivados de la piel. Ciencia en arqueología. Fondo de cultura económica. México.

Sease C. 1994. A Conservation Manual for the Field Archaeologist, Archaeological Research Tools 4, Institute of Archaeology, University of California, Los Angeles.

Sobral, J. M. 2003. Dos años entre los hielos 1901-1903. Eudeba. Colección Museo del fin del mundo. Buenos Aires.

Valette, L. 1906. Viaje a las Orcadas Australes. Boletín del Ministerio de Agricultura, Argentina. Buenos Aires.