UNA SÍNTESIS HISTÓRICA Y PROPUESTA PARA EL ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE LA ARTILLERÍA DE LAS ARMADAS EUROPEAS DEL SIGLO XVIII

A HISTORICAL SYNTHESIS OF THE ARTILLERY OF 18TH CENTURY EUROPEAN NAVIES AND A PROPOSAL FOR THEIR STUDY

SÍNTESE HISTÓRICA E PROPOSTA DE ESTUDO ARQUEOLÓGICO DA ARTILHARIA DAS MARINHAS EUROPEIAS DO SÉCULO XVIII

El estudio de la artillería naval de época Moderna reviste especial importancia para el conocimiento de las tácticas de combate, la arquitectura naval y el proceso de industrialización. Las baterías de las fragatas y navíos de línea de las principales potencias marítimas del siglo XVIII constituyeron el principal medio del que se valieron para dirimir sus enfrentamientos navales. Los cañones de hierro llevados a bordo estuvieron sujetos a diversas innovaciones técnicas (e.g. diseño, calidad de los materiales y métodos de producción) durante el período, orientadas a optimizar sus prestaciones. En este artículo se exponen, sobre la base de diversas fuentes de información, las principales características técnicas de los cañones y los cambios que estos sufrieron. A la luz del cuadro presentado, se trazará una serie de lineamientos metodológicos para el estudio sistemático de ejemplares procedentes de naufragios.

The study of Modern naval artillery is particularly relevant to understand combat tactics, naval architecture, and the process of industrialization. The batteries of frigates and ships of the line of the 18th century main maritime powers were the main means to settle their naval disputes. The iron cannons carried on board were subject to several technical innovations (e.g. design, quality of materials, and production methods) during the period that sought to optimize their performance. Based on diverse sources of information, this article presents the main technical features of cannons and changes to which they were subjected. In the light of this scenario, a series of methodological guidelines will be drawn up for the systematic study of cannons from shipwrecks.

A análise da artilharia naval da época Moderna é particularmente importante para o conhecimento das táticas de combate, da arquitetura naval e do processo de industrialização. As baterias das fragatas e navios de linha das principais potências marítimas do século XVIII eram o principal meio utilizado nos confrontos navais. Os canhões de ferro levados a bordo sofreram várias inovações técnicas (e.g. desenho, qualidade dos materiais e métodos de produção) durante o período, com o objetivo de otimizar o seu desempenho. Neste artigo expõem-se, com base em várias fontes de informação, as principais características técnicas dos canhões e as transformações que sofreram. Neste cenário, apresentamos guias metodológicas para a análise sistemática dos exemplares, procedentes de naufrágios.

INTRODUCCIÓN

Este artículo está dedicado a la artillería que llevaban a bordo, cual fortalezas flotantes, los barcos pertenecientes a las Armadas europeas en el siglo XVIII. Las baterías de cañones ―junto a otras bocas de fuego suplementarias, de las que ya se hará mención― que artillaban los buques de línea constituían el principal medio del que se valían las potencias marítimas para dirimir sus enfrentamientos armados, en los que solían intervenir barcos enfrentados entre sí y/o contra baterías costeras. De allí el afán por contar con barcos que tuvieran la capacidad estructural y estabilidad adecuadas para albergar un creciente número de cañones. En el contexto de conflicto imperante a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX, las tácticas de combate, el número y tipo de buques, la pericia y los conocimientos de los artilleros, y las propias piezas que estos servían, eran factores que en cierta medida podían influir en el desenlace de una batalla. En aquel período, los cañones estuvieron sujetos a modificaciones técnicas, de la mano de las mejoras en la metalurgia del hierro, el diseño y los métodos de producción. Dadas las implicaciones que tuvo la artillería sobre los conflictos navales, el diseño y la construcción de los buques, e incluso sobre el desarrollo de la industria siderúrgica en época Moderna, su estudio reviste especial importancia para el conocimiento de los cambios suscitados dentro de estos contextos. En esta presentación, puntualmente, la aproximación al tema se llevó a cabo sobre la base del análisis y la síntesis de información recabada por el autor y otros especialistas de fuentes documentales y evidencias materiales de naufragios.

El contenido del artículo está estructurado en cuatro partes. La primera da cuenta de las principales características de la artillería de los barcos de guerra: el sistema de avancarga, los rasgos morfológicos (diseño) y otros aspectos técnicos de los cañones (material, calibre, largo, peso y refuerzo). La segunda ahonda en los conocimientos teóricos y prácticos plasmados en los tratados de artillería de la época, y en las disposiciones de las ordenanzas navales en torno a la producción, uso y normalización de las bocas de fuego. La tercera trata sobre las instalaciones fabriles, con énfasis en el proceso de manufactura de los cañones de hierro. A partir de un análisis sintético de la información precedente, la cuarta y última parte reúne una serie de lineamientos generales para el estudio de la artillería (por una razón de espacio, fueron dejados de lado las carronadas y obuses, bocas fuego introducidas a partir del último tercio del siglo XVIII). La presente propuesta, de índole metodológica, hace énfasis en la información que puede ser obtenida sobre la base de una aproximación sistemática a los cañones de procedencia arqueológica.

LA ARTILLERÍA DE AVANCARGA

Definición y características principales

La importancia que tenía la artillería para los Estados modernos fue lúcidamente descrita en el prólogo del Tratado de Artillería de Francisco Rovira por el Jefe de Escuadra de la Real Armada española, Antonio de Ulloa, que dijo: “la materia es en sì la mas importante para la Guerra (...) y por lo tanto la que debe estudiarse con mas aplicacion por los que se dedican à ella, con particularidad por la Marina (...) El buen servicio de la Artillerìa, es un principio de ventaja para el vencimiento (...) destrozados los Baxeles que componen las Esquadras y Armadas, se empieza à consentir en la victoria...” (Rovira 1773:*3).

En particular, los cañones eran parte vital del armamento ―entendido en sentido estricto, es decir como el conjunto total de armas llevadas a bordo― de un buque de guerra, en especial de uno de línea, y acaso puede decirse que por aquel entonces tuvieron allí más relevancia que en cualquier otro contexto militar (Figura 1). Dado que de las acciones emprendidas por estos barcos dependía en parte importante el control de los territorios de ultramar y del comercio internacional (marítimo) de los Estados europeos, no es de extrañar la especial atención otorgada a la artillería.

Las hileras de cañones que formaban cada batería se disponían sobre las cubiertas (o puentes) del buque, a lo largo de ambas bandas. Las piezas se montaban sobre carros de madera, llamados cureñas de marina, que les proporcionaban soporte, elevación y movimiento. La preparación y disparo de cada cañón ―uno a estribor y su espejo de la banda de babor― estaba a cargo de una dotación particular, cuyo número dependía básicamente del tipo de pieza y de su calibre. La preparación y accionamiento de los cañones involucraban gran cantidad de pasos y utillaje diverso, y no era tarea sencilla. Requería de entrenamiento y organización, e insumía además un gran esfuerzo por parte de su dotación, en especial durante un enfrentamiento (ver Ciarlo 2016, para una descripción más detallada y bibliografía específica sobre el tema). En este artículo, por razones de espacio, la información desarrollada estará enfocada en aquellos aspectos de la artillería directamente relacionados con la identificación y posterior estudio de los cañones de hierro.

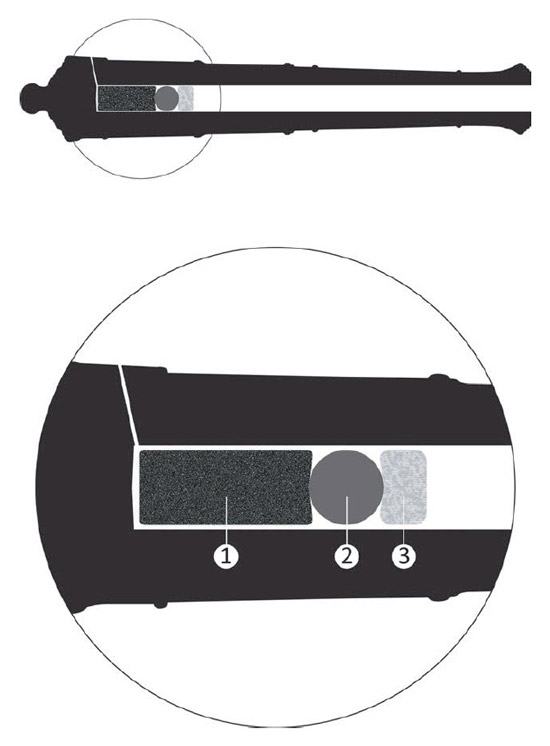

Las piezas de artillería de la época eran de ánima lisa y avancarga, lo que significa que la carga (i.e. el cartucho de pólvora negra,1 la bala y el taco de filástica) se introducía por la boca (Figura 2). El diseño, material, calibre, largo, peso y refuerzo de un cañón, eran los principales aspectos que les definían.

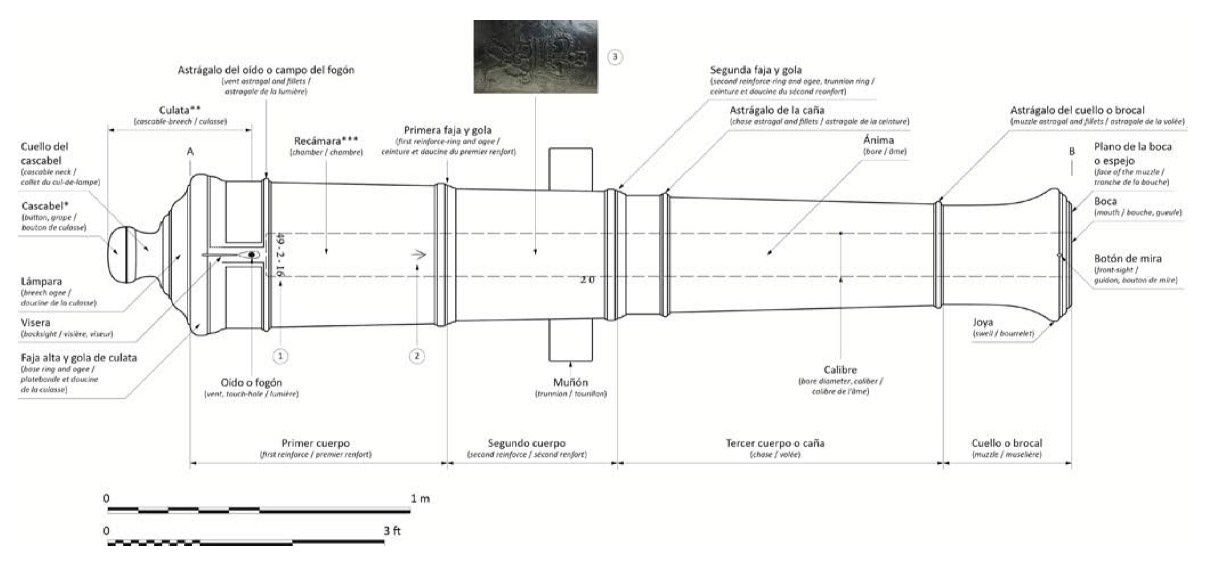

El diseño, sobre el que se hablará más adelante, refería a la morfología externa y proporciones características de las piezas, incluidas las molduras decorativas y marcas de fabricación. A modo orientativo y para ilustrar algunos de los aspectos antes mencionados, en la figura 3 se detallan las principales partes de un cañón de hierro de la época. El plano fue elaborado a partir de una pieza británica de 24 libras, que fue recuperada de las costas de la Banda Oriental (actual República Oriental del Uruguay) y se encuentra exhibida en el Museo Naval sito en Montevideo.2 Los rasgos morfológicos brindan una idea sobre la nacionalidad y época del cañón. En función de su calibre, puede asumirse que perteneció a un navío de línea.3 El diseño general es típicamente británico, del siglo XVIII. Asimismo, son diagnósticas las marcas ubicadas entre el astrágalo del oído y la segunda faja: el peso de la pieza, expresado en unidades del sistema anglosajón (quintales, arrobas y libras), la flecha del Almirantazgo y el monograma del rey Jorge III. Este último indica que la pieza fue fundida durante el reinado de aquel monarca, entre 1760 y 1820. Las demás características sugieren que hacia la primera década de 1800 llevaría varios años en servicio (ver Figura 3).

(Haga clic para ampliar en otra pestaña) .

A continuación se expone una lista razonada de las referencias de la figura 3:

A–B: La distancia entre estos puntos corresponde al largo de la pieza (length of the piece; longueur de la pièce). La longitud total, según convención, es 290,75 + 27,25 cm (ver Roth 1989:193,201).

1: Peso de la pieza, expresado en quintales (cwt), arrobas (qrs) y libras (lb), equivalente a 2.522 kg.

2: Flecha ancha (broad arrow): marca alusiva al Almirantazgo británico.

3: Monograma del rey Jorge III, formado por las iniciales GR (George Rex) coronadas y acompañadas del número arábigo tres (arriba a la izquierda de la letra G).

* En castellano, se denomina cascabel al remate posterior, de forma casi esférica, de una boca de fuego. El término inglés cascable o cascabel es empleado para definir a la sección posterior, aquella que no se encuentra incluida en el largo (su equivalente más próximo en francés es cul-de-lampe), aunque existen discrepancias. Algunas versiones agrupan el cascabel propiamente dicho y las molduras de la culata, mientras que otras dejan fuera el remate posterior (button).

**En sentido estricto, la culata corresponde a la porción sólida de las piezas de avancarga ubicada entre el plano tangente al fin de la pieza y el plano que pasa por el oído (o la base del ánima). También se denomina culata a la parte posterior a la faja alta, i.e. lo que no es parte del largo.

***La recámara comprende el sector que ocupa la carga del cañón (i.e. el cartucho de pólvora, el taco y la bala). El resto del cilindro, vacante, corresponde al ánima, aunque la longitud de esta última refiere a la extensión total del hueco (la recámara inclusive).

Volviendo a las características de las bocas de fuego en general, y con relación al material en particular, el bronce y el hierro colado fueron las dos aleaciones empleadas para su manufactura durante los siglos XVII y XVIII. Las primeras fueron utilizadas ampliamente hasta bien entrada esta última centuria y eran consideradas de mejor calidad que las de hierro; eran más livianas, menos propensas al deterioro por corrosión y no se fragmentaban si, por una falla, reventaban. Además, podían reciclarse con facilidad una vez que caían en desuso. Adolecían no obstante de un inconveniente importante: su elevado costo. Frente a la necesidad de incrementar el poder naval (i.e. el número de buques y cañones), la artillería de bronce se tornó prohibitiva para las finanzas de los Estados. La alternativa económica más viable fue el cañón de hierro (Torrejón Chaves 1997:295; Sanjurjo Jul 2007:25,27). A esta ventaja se sumaron los avances en la tecnología de producción del hierro, que permitieron reducir el peso y aumentar la resistencia del material. De resultas, hacia la década de 1770 la mayoría de los barcos de las principales Armadas europeas habían dejado de utilizar cañones de bronce (Meide 2002:10). Por otro lado, el calibre estaba definido por el diámetro del ánima, a la altura de la boca (aunque la clasificación de los cañones se expresaba en función del supuesto peso de la bala que estos disparaban, e.g. 12 libras, 24 libras, etc.). Esta es la medida que debe utilizarse para el estudio de un cañón. El largo comprendía ―y así debe ser considerado hoy en día― el sector entre el comienzo de la faja alta de culata y el plano de la boca (ver Fig. 3). Este se medía en cantidad de calibres. Durante la centuria se llevaron a cabo múltiples estudios centrados en los efectos de esta variable sobre el comportamiento de la bala durante el tiro, que derivaron en la implementación de algunos cambios en el tamaño de las bocas de fuego, e incluso llevaron a la incorporación de un nuevo tipo de cañón. El peso también recibió la atención de los artilleros y constructores navales, dada la necesidad de aligerar los buques, pero manteniendo al mismo tiempo las principales prestaciones, e.g. seguridad al disparar. Por último, el refuerzo (o espesor) de los cañones fue un aspecto de crucial importancia. Este aspecto estaba relacionado estrechamente con la capacidad de las piezas para soportar la explosión de la carga de pólvora. Algunos de estos aspectos serán retomados a lo largo del artículo.

LOS TRATADOS DE ARTILLERÍA Y LAS ORDENANZAS NAVALES

Teoría y práctica tormentaria

El estudio de la artillería fue tarea primordial para los Estados. Si bien los tratados sobre tormentaria (el arte que versa sobre las armas de la guerra empleadas en tierra y en mar) no eran novedad, durante la segunda mitad del siglo XVIII se publicaron numerosas obras que vinieron a arrojar nueva luz. Fueron llevadas a cabo por personas de dilatada experiencia que, además de condensar la información previa disponible, aportaron lo suyo al conocimiento de la materia.4

Estas obras abarcaron un amplio repertorio de temas; en cuanto a la artillería, dieron cuenta razonada de la fábrica de cañones, las dimensiones y calibre de las piezas, los montajes, los accesorios, y el uso de estas armas, entre otros aspectos de interés. Los aportes estuvieron fundamentados en conocimientos adquiridos sobre la base de la teoría y la práctica. Muchos de estos trabajos tuvieron amplia difusión en diversas regiones de Europa. De resultas, los especialistas pudieron estar al corriente de las experiencias y resultados de colegas extranjeros. Al respecto, Vicente Tofiño afirmó que este arte se cultivó con empeño en varios reinos, lo que permitió alcanzar innovaciones ventajosas de forma alternativa (Rovira 1773:8). Los oficiales de las Marinas de Guerra que hicieron uso de la artillería obtuvieron provecho de su lectura. Hoy en día, constituyen una fuente ineludible para cualquier estudio sobre la temática. Sin ánimos de ofrecer cuenta razonada de estos escritos, pueden citarse en orden de aparición varios que influyeron de forma notable en los expertos de la época.

Benjamin Robins, miembro de la Real Sociedad de Londres, publicó en 1742 New Principles of Gunnery. En este estudio presentó una serie de proposiciones acerca de la física de los cañones, y puso a prueba su teoría acerca de la potencia de la pólvora y la velocidad de la bala por medio de experimentaciones controladas. La obra tuvo implicaciones de peso con respecto a varios temas de balística interna y, en la práctica, condujo a importantes cambios (e.g. reducción del largo de los cañones). En 1805 se publicó una nueva edición, en la que fueron incluidos varios artículos ―presentados durante la década de 1740 y principios de la siguiente ante la Real Sociedad de Londres― para la mejora de la práctica artillera (Robins [1742] 1805).

A Treatise of Artillery, de John Muller, constituye una de las obras más cabales de su tiempo. El tratado versa sobre la artillería en general, aunque una sección está dedicada a las piezas para el servicio de marina. Muller realizó un análisis exhaustivo y detallado de los cañones y morteros empleados regularmente (dimensiones, componentes, uso, etc.). Comparó además sus características principales e hizo hincapié en el peso. Esta obra contiene también información valiosa sobre los experimentos realizados en torno al alcance de los cañones, las cargas, la morfología de las piezas, etc. (Muller [1757] 1768).

Contemporáneo al estudio anterior fue el manuscrito Artillerie de la Marine, escrito por el francés Jean Maritz (h) en 1758. Esta pequeña obra contiene una serie de tablas con las dimensiones de las diferentes partes de las piezas navales. Cuenta asimismo con varias láminas que ilustran los cañones, morteros, obuses, cureñas y municiones empleadas. Maritz fue inspector de las fundiciones de artillería de tierra y de marina (1761) y contribuyó al perfeccionamiento de la máquina para taladrar cañones diseñada por su padre, Jean Maritz, que introdujo en las instalaciones que proveyeron a la Marina de Guerra francesa a partir de la década de 1750 (Maritz [1758] 1987).

Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval, que ofició como Inspector General de Artillería en Francia, fue uno de los personajes eminentes en la materia. Una serie de reformas organizativas dio lugar al sistema que llevó su nombre. La publicación Tables des constructions des principaux attirails de l’artillerie proposées ou approuvées depuis 1764, jusqu’en 1789, destaca por el detalle de la información tabulada, que cubre la cuantiosa parafernalia relativa a la artillería utilizada en Francia a partir del último cuarto del siglo XVIII (Gribeauval 1792). Los aportes de Gribeauval no solo revolucionaron la artillería gala, que se empleó con éxito durante las Guerras Napoleónicas, sino que impactaron en los desarrollos de otros países (Manucy 1985:9,10).

En 1767, Vicente de los Ríos dio a conocer su Discurso sobre los ilustres autores é inventores de Artillería. Allí hizo mención del amplio desconocimiento que había en España sobre quienes se habían ocupado de contribuir al conocimiento teórico y práctico de la artillería. De los Ríos presentó un estudio pormenorizado sobre los personajes ―el autor refiere en particular a los geómetras― cuyos escritos teóricos habían favorecido al desarrollo de la artillería, y que eran casi desconocidos por quienes practicaban esta facultad. En la época en que escribió, aún se sentía la influencia de algunos autores del siglo precedente y de otros que publicaron con posterioridad (e.g. de Labairu, en 1756, y Cerdá, en 1764). Entre estos, destaca José Díaz Infante, Maestro de Artillería de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, que escribió varias obras: Pirometalia absoluta, ó arte de fundidores (Palma de Mallorca, 1740), Geometría práctica para instrucción del cuerpo de las brigadas de artillería de marina (Cádiz, 1752) y Compendio de Artillería para el servicio de la marina (Cádiz, 1754).

Si, como sucedió en el caso de la estimación de la proyección de las balas, el cálculo en especial sobre la base de los conocimientos disponibles en geometría ocupó un lugar destacado, la experiencia tuvo mayor relevancia con relación a otros asuntos que eran objeto de perfeccionamiento. Aún más, la última palabra la tenía el resultado alcanzado luego de una prueba. El caso de las experiencias que se realizaron para examinar las prestaciones de las diferentes recámaras es ilustrativo. Tal como afirmó de los Ríos: “quando la práctica sola ha decidido la misma variedad y diferencia, introducida sucesivamente en las recámaras de las piezas, y abandonada después del propio modo, ha manifestado que sin el exâmen fisico de la pólvora es imposible poder fixar, y determinar con solidez y acierto este punto” (de los Ríos 1767:119).

De los Ríos, al final de su Discurso, se mostró muy confiado acerca de las contribuciones que sus compatriotas (científicos y militares) serían capaces de hacer en el futuro próximo (de los Ríos 1767:144). Entre ellos destacó Tomás de Morla y Pacheco, primero cadete y luego profesor del Real Colegio de Artillería de Segovia. Sus aportaciones a la artillería y la metalurgia quedaron plasmadas en su Tratado de Artillería (de Morla 1784).5 Esta obra fue de singular importancia para varias generaciones de artilleros en España, se tradujo a varios idiomas y empleó para la enseñanza del arte en Holanda, Francia y Alemania. Entre 1787 y 1791, de Morla visitó varios países de Europa, incluyendo Inglaterra y Francia, a los que fue comisionado con el objetivo de reportar los avances en torno a la artillería y fundición de cañones. A su regreso, trajo consigo varios documentos sobre la fabricación de cañones en Inglaterra que consideró de especial interés, y que incorporó a la enseñanza en el Colegio (ver la página del Colegio: www.realcolegiodeartilleria.es).

Entre los Comisarios Generales de Artillería de la Real Armada española, quien logró conjugar mejor que nadie la teoría, la práctica y la docencia de la Artillería fue Francisco Javier Rovira, 1740-1823 (Torrejón Chaves 1997:308). Siendo profesor de Artillería (Maestro) de la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, Rovira escribió su Tratado de Artillería para el uso de los Caballeros Guardias Marinas en su Academia, publicado en 1773. Más adelante, en el marco de la Academia escribió otras obras de interés para el conocimiento de la artillería. Destacan el Compendio de Matemáticas, dispuesto para las Escuelas del Real Cuerpo de Artillería de Marina, publicado entre los años 1781 y 1791, y los Ejercicios del cañón y mortero, aprobados por su Majestad en 29 de Enero de 1787, impreso en este último año (Fuster 1830:429,430).

En la primera de las obras, Rovira realizó un análisis pormenorizado de la teoría y práctica de la artillería. La obra conjuga los aportes de otros estudiosos, entre los que destaca Jorge Juan, y sus investigaciones sobre: la pólvora; las características de los cañones (partes, calibre, largo, refuerzos, peso, molduras, proporciones); las pruebas de calidad; las cureñas; los instrumentos utilizados para el servicio; las municiones; y la puntería y el alcance de las piezas; entre los principales aspectos. De interés especial son las propuestas que hizo este autor en pos de mejorar la eficiencia de la artillería de la época, entre las que cabe mencionar los cañones ligeros (más cortos, livianos y regulares que los reglamentarios). En lo que al tema de este artículo concierne, destaca el tomo cuarto del segundo trabajo de Rovira, titulado ‘De la artillería de mar y tierra’.

En el campo de la artillería moderna, la teoría cumplió un rol de suma importancia desde temprano. No obstante, debieron transcurrir varios años hasta que, por caso, los principios básicos de la trayectoria y el alcance de los proyectiles que hoy son materia de la especialidad denominada balística cobraran forma. Numerosas teorizaciones, por sí solas, condujeron a equívocos, o se vieron desafiadas por los resultados de la práctica; otros errores ocurrieron cuando los estudios se fundamentaron únicamente en la experiencia. Pero ambas fueron imprescindibles y, cuando operaron de forma articulada, conformaron un binomio muy fructífero. Hacia el siglo XVIII, esta forma de trabajo estaba bien instalada entre los especialistas que se abocaron al estudio y la mejora de los diferentes ingenios utilizados para la guerra. A continuación se abordará el tema de las ordenanzas estatales, que contribuyeron a la regularización de las características básicas de la artillería empleada en el ámbito naval.

Normalización de la artillería

Las ordenanzas navales y las ‘fórmulas’

Durante el siglo XVIII los órganos gubernamentales encargados de los asuntos vinculados con la artillería naval establecieron una serie de reglamentos u ordenanzas ―que, en el caso de Inglaterra y Francia, tuvieron sus precedentes en las ordenanzas de las últimas décadas del siglo XVII― mediante las que se normalizaron progresivamente aquellos aspectos, de modo que los productos de diferentes fundidores tuvieran semejantes características. Aunque cada boca de fuego, debido al método de manufactura artesanal empleado en aquel entonces, siguió siendo de carácter único, con los años produjo una creciente estandarización de los cañones.

Las ordenanzas navales tenían por objeto regular todos aquellos aspectos vinculados con la artillería de los barcos de guerra. En este sentido, es probable que fueran escritos de vanguardia. Interesan en particular las resoluciones con respecto al diseño y dimensiones de los cañones, así como con relación al número y calibre de las piezas que artillaban los buques de guerra. Cada Armada tenía su propia fórmula (sensu Roth 1989:191), es decir que el diseño, calibre, largo, peso y refuerzo de los cañones tenían ciertas características distintivas. Con los años, estos aspectos sufrieron algunas reformas, que no implicaron un cambio fundamental a nivel conceptual o práctico, sino más bien una modificación gradual de modelos precedentes.6 Por caso, el modelo de cañón de hierro utilizado en Inglaterra entre 1729 y principios de la década de 1790 es conocido como Armstrong. Este patrón sufrió algunos cambios, entre los que cabe destacar la paulatina regularización de sus dimensiones Inicialmente, los cañones de 6 libras tenían tres largos (8, 8 ½ y 9 pies), condición que se mantuvo estable hasta 1742. A partir de esta fecha, los cañones se hicieron cada vez más cortos, y al final, predominarían los de 6 pies.

Notas sobre el calibre, largo, peso y refuerzo de los cañones

Los cañones fundidos para el servicio naval debían cumplir con una serie de especificaciones técnicas, requisito que se certificaba luego de superar un riguroso control a cargo de los órganos responsables de la artillería. Durante el período considerado, el calibre, largo, peso y refuerzo de los cañones sufrieron cambios significativos que estuvieron relacionados entre sí y con la operatividad de las piezas.

El calibre fue objeto de sucesivas normalizaciones entre el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Para denominar los cañones, de hecho, se abandonaron paulatinamente los diversos términos usados antiguamente y se implementó un sistema basado en el calibre.7 Tiempo después, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, los calibres más comunes utilizados por cada Armada eran los siguientes: en Gran Bretaña, 42, 32, 24, 18, 12, 8, 6, 4 y 3 (Muller [1757] 1768:56; Falconer 1780: canon; Hohimer 1983); y en Francia y España, 36, 24, 18, 12, 8, 6, 4 y 3 (Maritz [1758] 1987: tables; Rovira 1787:239). Las dimensiones de las balas que disparaban las piezas de cada Armada, pese a pertenecer al mismo calibre (nominalmente), no tenían las mismas dimensiones. Ello se debía a que las unidades de masa a las que cada Estado adhería eran diferentes (una libra no representaba el mismo peso en Inglaterra que en Francia, o que en España) y a que el peso específico del hierro utilizado para calcular el diámetro de las balas también mostró variaciones de un lugar y tiempo a otro (ver Ciarlo 2016). Tal como notó Rovira, el diámetro del ánima de dos piezas de diferente calibre debía variar sensiblemente, a fin de poder distinguir con facilidad el tamaño de las respectivas balas. Si, en el fragor de la batalla, un proyectil se atoraba dentro de un cañón, este podía quedar inservible. Aunque este riesgo no aplicaba a los calibres desde 36 hasta 12, sí lo hacía en el caso de los más pequeños: 8, 6, 4 y 3. Por ello, con respecto a estos últimos, era recomendable que en un mismo barco no se emplearan cañones de dos calibres inmediatos. Era preciso tener en cuenta, además, que el diámetro del ánima a la altura de la boca iba sufriendo acrecentamiento con el uso (Rovira 1773:109, 1787:240). Lo anterior, se verá, tiene ciertas implicaciones para el estudio de piezas arqueológicas.

El control apropiado del peso y el espacio en un buque de guerra fue una cuestión apremiante, que recibió especial atención dadas las serias implicancias que tenían estas variables con relación a su estructuración interna (e.g. distribución de los pertrechos y organización de la tripulación y guarnición) y capacidades marineras (e.g. velocidad y maniobrabilidad). El peso de los cañones, además, condicionó el diseño de las cubiertas sobre las que estos se ubicaban. De allí que el peso de los cañones despertó el interés de los especialistas, que buscaron la forma de alivianar las piezas; por ejemplo, reduciendo el grueso del metal a la altura del fogón (Rovira 1773:102). Los cambios ocurridos a partir de mediados del siglo XVIII, esencialmente en torno al largo y refuerzo, contribuyeron al incremento del número de cañones de las baterías. Por caso, Muller propuso una variante de cañones de hierro (new) que eran más cortos y livianos que los que se encontraban en servicio en aquel entonces (old) (ver Muller [1757] 1768:54, 56).

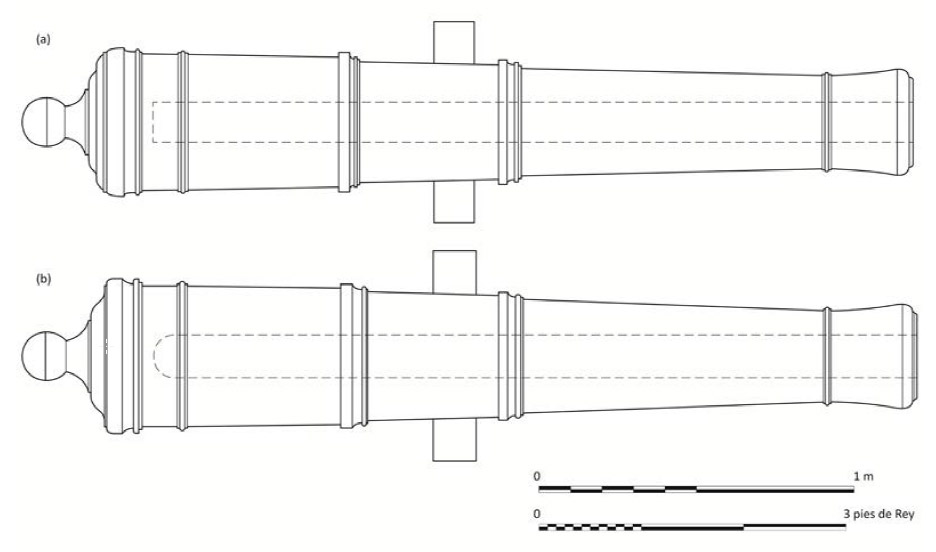

La cuestión del largo fue cobrando relevancia a partir del siglo XVII. Esta variable intentó optimizarse, dadas las implicaciones que tenía sobre el peso y las maniobras a bordo. Durante años prevaleció entre los artilleros la idea de que existía una relación directa entre el largo de los cañones y el alcance de la bala. Dada esta supuesta correspondencia, acortar las piezas no fue una tarea sencilla. Rovira señaló que los cálculos realizados por los especialistas no habían permitido aún conocer las proporciones más convenientes. Para resolver el asunto se había recurrido a la experiencia, aunque ―según este autor― las piezas que subsistían en la Marina de Guerra no tenían las debidas proporciones (Rovira 1773:65,67). En la figura 4 se muestran los modelos de cañones españoles de los reglamentos de 1752 y 1765 analizados por este especialista.

El trabajo de Robins (1742), antes referido, tuvo serias implicaciones sobre las dimensiones de las piezas de artillería. A raíz de esta obra, en Inglaterra y Francia se llevó a cabo una serie de experimentos que zanjaron una discusión de larga data: el efecto del largo de los cañones sobre el alcance de la bala. Los exámenes mostraban que, para una misma carga propelente, los cañones más cortos lograban un mayor alcance.8 En la práctica, la principal repercusión fue la reducción del largo de los cañones, hecho que quedó plasmado en las nuevas ordenanzas británicas, primero, y francesas, poco tiempo después (Sanjurjo Jul 2007:37).

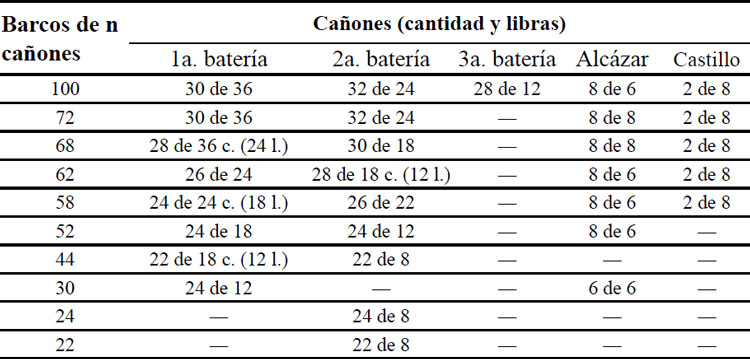

Acreditada su eficacia por los resultados que dimanaron de diversas experiencias, paulatinamente se introdujeron cañones más cortos y livianos. Estos fueron considerados más ventajosos por varios motivos: aligeraban el peso de las baterías, ocupaban menos espacio a bordo y eran más baratos. Por lo general, dos largos, y en algunos casos tres o más, fueron empleados para cada calibre durante décadas (los británicos tuvieron la mayor cantidad de largos por cada calibre, en especial para las piezas de 6, 9 y 12 libras). Hacia mediados del siglo XVIII, según consta en los escritos españoles, si había suficientes cañones cortos se procuraba no utilizar ninguno largo en la 1a., 2a. y 3a. batería de los navíos, a fin de aliviar las cubiertas y costados (e.g. Diaz Infante [1754] 1762:34; Rovira 1773:95).9 En calidad ilustrativa, en la tabla 1 se expone el número y calibre de los cañones con que debían artillarse los barcos de guerra españoles en aquel entonces.

El espesor de metal (refuerzo) de los cañones también fue objeto de observaciones. Este aspecto guardaba estrecha relación con el esfuerzo mecánico que generaba la carga de pólvora al inflamarse durante el disparo. De allí que el mayor espesor de la pieza se encontrara en la zona de la culata (en la base del ánima y alrededor de la carga) y fuera disminuyendo en dirección a la boca, a medida que la energía también se reducía. La teoría aportó lo suyo a este asunto, pero nuevamente fue la experimentación la que permitió determinar el espesor necesario. Rovira propuso reducir el refuerzo de las piezas, ya que las balas lograban mayor efecto con una carga de un tercio del peso de la bala, i.e. la mitad de lo empleado regularmente. También notó que los refuerzos de los cañones usados en Europa se repartían de modo incorrecto (cada pieza se componía de tres cuerpos, que presentaban un escalón o resalte a la altura de las molduras). En adelante, sostuvo, el diámetro de los cañones debería disminuir conforme a la paulatina reducción del esfuerzo generado por el disparo, es decir que debían tener una forma cónica en todo su largo (Rovira 1773:72,101-104).

Por otro lado, se intentaron aplicar otras mejoras, que tuvieron diferente grado de éxito. Cabe notar aquellas que afectaron la recámara de las piezas, cuya forma, se sabía, influía en el alcance de los morteros y cañones. Don Antonio González, Teniente General de la artillería de los Países Bajos al servicio del emperador Leopoldo I, contribuyó al respecto. A este especialista se debe la invención de la recámara esférica,10 que aplicó primero a los morteros y luego a los cañones. La principal ventaja de esta recámara era que la ignición de la pólvora se producía de forma más rápida que la del resto de los cañones (de los Ríos 1767:120-127). Aunque los nuevos cañones a la González se introdujeron rápidamente en varios países de Europa hacia finales del siglo XVII, presentaban una seria dificultad: la recámara no podía limpiarse debidamente. Ello causó algunas desgracias en la práctica, y fueron abandonados (de los Ríos 1767:128). Tiempo más tarde, Rovira propuso la utilización de cañones ‘recamarados’ (la recámara estaba compuesta por un cilindro cuyo diámetro y longitud equivalía a dos tercios del calibre), que fueron fundidos y probados con éxito (Rovira 1773:105,106).

LA FUNDICIÓN DE CAÑONES DE HIERRO

Situación general de las instalaciones

La manufactura de la artillería del siglo XVIII se realizó en fundiciones gubernamentales o de capitales privados, que oficiaban como contratistas de las Armadas. Algunas fábricas llegaron a convertirse en verdaderos complejos siderúrgicos especializados, que abastecieron durante décadas a los buques de guerra nacionales y, en ocasiones, del extranjero. Otras, en cambio, estuvieron dedicadas a la producción de artefactos de hierro colado de diversa índole. En la época de interés, Gran Bretaña llevó la delantera en lo que a cantidad de instalaciones fabriles ―entre estas, la Carron Iron Founding and Shipping Company― y número de cañones fundidos respecta, si bien España y Francia contaron con fundiciones de renombre: Liérganes y La Cavada, en el primer caso, y Ruelle, Indret y Creusot, en el segundo, entre otras. Varias de estas industrias metalúrgicas estuvieron bajo el dominio del Estado y consistieron en fuentes regulares de abastecimiento de cañones para las Armadas. En ocasiones, cabe mencionar, las potencias aliadas se prestaban asistencia mutua, por ejemplo mediante la entrega de armamento (ver Conturie 1951; Brown 1989; Alcalá-Zamora 1999, 2004; Taillemite 2003; Rodger 2006; Bret 2009; entre otros, para más información sobre la historia y características de las fundiciones).

Aspectos técnicos del proceso de manufactura

Estas piezas de artillería se fabricaban en hierro colado (fundición gris),11 que era obtenido en altos hornos mediante una técnica de moldeo que hunde sus raíces en el arte de la fundición de campanas y que fue puesta en práctica con éxito por parte de los ingleses desde el siglo XVI. La tecnología siderúrgica era un tema de vital importancia. El número de cañones que cada Estado podía fundir regularmente amén de otras formas menos sistemáticas de adquisición de cañones, e.g. mediante la captura de buques enemigos o importaciones del extranjero estaba sujeto a la cantidad y capacidad de aquellos hornos.12 De estos dependía, en definitiva, el poder naval de las potencias que se enfrentaron reiteradamente por el dominio de los mares desde los tiempos del célebre almirante holandés de Ruyter hasta los de Nelson (Derry y Williams [1960] 1997:220; Sanjurjo Jul 2007:27).

La fabricación de un cañón de hierro consistía en una serie de actividades que involucraba a diversos actores. Era un asunto complejo, que dependía en buena medida de los conocimientos empíricos y pericia de los artesanos. En palabras de José Alcalá-Zamora: “una negligencia minúscula en el pesaje de las cargas del mineral, un pequeño exceso de fundente, la mala preparación de la arena de un molde, un golpe descuidado en el descortezo, inutilizaban la pieza sin remedio” (AlcaláZamora 2004:80).

El proceso puede dividirse en cuatro operaciones principales: fabricación del molde; fundición; barrenado (o calibración, según el caso); e inspección y pruebas. Cada etapa presentaba variantes, según la región, con relación a los materiales y los métodos empleados (e.g. el combustible de los altos hornos y el tipo de maquinaria utilizada para dar forma al ánima). Algunas prioridades, no obstante, eran compartidas: reducir los costos de producción, aumentar la resistencia de los cañones y reducir su peso (Sanjurjo Jul 2007:27,28).

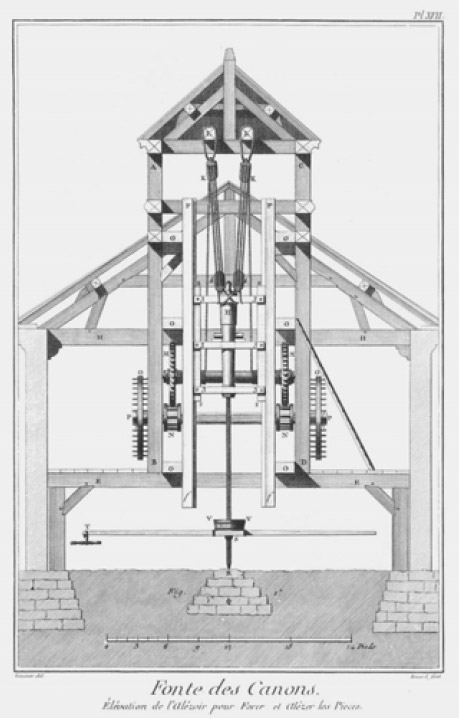

Elaboración del molde y fundición de una pieza

Para cada pieza se hacía un molde de arena o barro, que usualmente estaba formado por tres partes: la primera para el largo del cañón, la segunda para el ánima y la tercera para la culata. Tylecote describió el proceso, sobre la base de la obra clásica de Biringuccio De la pirotecnia (1540). En primer lugar, se elaboraba un patrón de madera o arcilla que reproducía la morfología exterior del cañón deseado. Luego, la superficie del patrón se cubría con ceniza o grasa, y se le aplicaba una fina película de arcilla. A continuación se elaboraba el molde, mediante sucesivas aplicaciones de este último material. Las últimas capas se reforzaban longitudinalmente con alambres de hierro. Seguido se aplicaba más arcilla y, una vez que se secaba, se construía una sólida armadura externa con varillas y bandas de hierro, que aseguraba toda la estructura del molde. El conjunto se secaba nuevamente y se extraía el patrón del interior. Entonces se colocaba el noyo cilíndrico de arcilla, con núcleo de hierro, que quedaba sujeto a la altura de la cámara y del brocal (esto último se aplica a los cañones fundidos en hueco o de ánima postiza). El molde para la culata se realizaba de modo semejante al del utilizado para el largo y su armazón exterior se acoplaba a la de este último. Al final, se realizaban los canales de colada (bebedero) y salida de gases (respiradero) a la altura del brocal. A fin de darle mayor resistencia, el molde completo se exponía al fuego. Una vez listo, se lo enterraba dentro de una fosa en posición vertical (boca hacia arriba) y se colaba el hierro fundido, que sangraba de los altos hornos. Al concluir el proceso, se rompía el molde y se recuperaba el cañón (Tylecote 1976:92). En La Enciclopedia de Diderot y d’Alembert (1767), Arts Mechaniques, Fonderie des Canons, se describe e ilustra la técnica de fundición de cañones empleada a mediados del siglo XVIII.

Una vez roto el molde... Calibración y barrenado del ánima

Cuando el cañón se extraía del molde, si había sido fundido en hueco, el siguiente paso consistía en la calibración o rectificación del ánima. Según Biringuccio, esta operación se realizaba con una broca ubicada en el extremo de una larga barra giratoria, que era accionada por una rueda hidráulica y penetraba en el cañón a medida que avanzaba en posición horizontal sobre una bancada. Con el tiempo, fueron varias las modalidades que se adoptaron para este sistema con relación a la posición del cañón (vertical u horizontal) y la fuerza motriz (animal o hidráulica) empleada para mover el mecanismo de perforación. El principal inconveniente asociado a la calibración era la imposibilidad de corregir por este medio cualquier defecto de alineación del ánima que pudiera tener la pieza; peor aún, en ciertos casos podía llegar a agravarlo (Derry y Wiliams [1960] 1997:220). Este fue el único método empleado hasta bien entrado el siglo XVIII.

La alternativa novedosa fue la fundición en sólido, seguida del barrenado (perforación) de la pieza para dar forma al ánima, mediante un escariador (Figura 5). Esta modalidad se desarrolló y adoptó en Europa durante aquella centuria, con desigual éxito, aunque el método anterior no fue abandonado.13 Las operaciones de perforación eran costosas, por lo que su empleo estuvo restringido a las piezas que serían destinadas a las Armadas. La introducción de esta nueva modalidad tampoco fue inmediata. En Inglaterra, donde tuvo mayor repercusión, se generalizó a partir del último cuarto del siglo XVIII gracias a la patente del reconocido ingeniero británico John Wilkinson (ver Usher 1988). Las máquinas diseñadas y empleadas, en su mayoría, durante la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siguiente, fueron de lo más diversas. Además de las diferencias que existían entre las operaciones de calibración del ánima y barrenado, estos dispositivos pueden distinguirse en función de las variantes que presentaban con relación a los siguientes aspectos: la orientación del cañón, el mecanismo de perforación y la fuerza motriz empleada.

En España, por citar un caso, se elaboraron diferentes planos de máquinas para barrenar cañones macizos (en parte están basados en los ingenios empleados en Francia). Algunos de estos figuran en el Archivo General de Simancas (AGS). Las referidas propuestas evidencian el serio interés que había por este sistema en España hacia mediados del siglo XVIII, y muestran a la vez los adelantos técnicos realizados en pocas décadas. Es probable que varios modelos hayan estado inspirados en la máquina de barrenado horizontal de Jean Maritz. Su sistema se utilizó en las fundiciones de cañones de Francia, primero en Rochefort y Ruelle, hacia 1754-1756, y luego en la usina de Indret, en 1778. En España, él mismo construyó una de estas máquinas en Barcelona, en 1766-1767, y años más tarde en Sevilla (Bret 2009:56). En el Real Colegio de Artillería de Segovia, sito en el Alcázar, se expone la maqueta de una máquina para barrenar y tornear cañones fundidos en sólido, basada en el diseño de Maritz. Esta fue luego detallada por Tomás de Morla en su Tratado de Artillería, en la adenda a la segunda edición de la obra (1816), dedicada a extender la explicación de las láminas que figuran en el tomo 4 (de Morla ca. 1816:35-49).

Inspección y pruebas

A fin de ser aceptados para el servicio en la Armada, los cañones debían cumplir con ciertos exámenes. Estos incluían una revisión del exterior e interior de cada pieza y, a continuación, una prueba de fuego y otra de agua, para verificar la calidad y solidez de los metales. El personal de las Armadas británica, francesa y española realizaba un estricto control de la calidad de los cañones que o bien les eran remitidos por las fábricas que dependían del Estado o bien compraban a fundidores privados. La detección de posibles fallas, merece la pena notar, dependía en parte importante de la pericia de los artilleros encargados de realizar las pruebas. Era una tarea enteramente manual, a nivel macroscópico, ya que no se disponía de los medios necesarios para realizar una evaluación más específica.

El reconocimiento exterior se llevaba a cabo golpeando la superficie con un martillo, para ver si el sonido era o no uniforme, lo que permitía al operador experimentado reconocer posibles fisuras imperceptibles a simple vista. Luego se hacía un recorrido visual de la superficie con el fin de detectar porosidades u otras imperfecciones. También se controlaban las dimensiones y proporciones de las piezas, que debían ser acordes a las reglamentaciones. La inspección del interior estaba orientada a comprobar el diámetro del ánima (calibre), que debía ser regular en toda su extensión, y su alineación con respecto al eje de la pieza, entre otros aspectos. También se buscaba detectar otras imperfecciones, tales como oquedades o cavernas (Díaz Infante [1754] 1762:13-17). Algunas de estas imperfecciones (e.g. desviación del ánima y hendiduras) eran más comunes en los cañones fundidos en hueco que en las piezas que se barrenaban en sólido.

Luego de esta inspección, se realizaba la prueba de fuego. El cañón se colocaba inclinado, con la boca elevada, dentro de una fosa cavada en el terreno. La pieza se cargaba con una bala rasa y se efectuaba el disparo. De inmediato, un artillero tapaba el oído con la clavellina (tapón de estopa que se usaba para impedir que el polvo entrase por este orificio) y otro la boca de la pieza, utilizando para ello un taco, y se observaba cuidadosamente si salía humo por alguna hendidura o porosidad. Este procedimiento se realizaba tres veces. La carga de pólvora empleada en la primera operación, para el caso de los cañones de a 32 y hasta los de a 12, inclusive, tenía un peso similar al de la bala; la utilizada en la segunda, tres cuartos; y la del último disparo, dos tercios; mientras que los de a 8 se cargaban en los tres casos con el peso de la bala (aunque esta prueba era rigurosa, por lo que se consideraba prudente utilizar una carga menor). Por último, si no se detectaba falla alguna, se realizaba la prueba de agua. Con este propósito, se levantaba la boca de la pieza por lo menos hasta los 45 grados y, luego de tapar el fogón con cera, se llenaba el ánima con agua dulce durante al menos una hora. Si se comprobaba que el cañón no sudaba significativamente desde los muñones hasta la culata, entonces se consideraba apto para el servicio (Díaz Infante [1754] 1762:17-19; ver también Rovira 1773:122-170).

Marcas de fábrica

Era práctica habitual que los cañones de hierro de la época tuvieran diferentes inscripciones. Destacan en este sentido las piezas de procedencia británica y francesa; no así las españolas, que pese a su extraordinaria calidad eran reconocidos por su falta de belleza (Alcalá-Zamora 2004:81). Para el caso de Gran Bretaña, según Brown, a comienzos del siglo XVIII los muñones solían marcarse con una o más letras. Posteriormente, se agregó algún tipo de número de serie en uno de los lados. Las combinaciones de letras eran tres: letras simples (A, B, C, etc.); pares de letras (e.g. IF, CM, etc.), por lo general juntas en un mismo muñón; y tres letras, distribuidas dos en un lado y una en el contrario. El patrón analizado indica que una única letra representaba el nombre de la fundición; dos letras hacían referencia al fundidor; y tres, a ambos. Esta autora resaltó que la identificación de las fundiciones y fundidores a partir de las marcas de fábrica, en especial para momentos previos al registro oficial de sus nombres e iniciales identificadoras (las primeras constancias del Proof Registers datan del año 1787), no es tarea sencilla, y puede dar lugar a equívocos (ver Brown 1989). Otras marcas comúnmente presentes en las piezas hacían alusión al año de fabricación, el número, el peso, el calibre, el emblema real y las pruebas de calidad (en el caso de las piezas destinadas al servicio naval).

Las ordenanzas navales de Francia precisaban dónde debían colocarse las marcas. La siguiente configuración corresponde a lo estipulado en el año 1767: 1) sobre la faja alta, el año de fundición, el número de pieza y su peso; 2) sobre el muñón derecho, la letra o símbolo correspondiente a la fundición; y 3) sobre el muñón izquierdo, las iniciales del nombre del maestro fundidor. La ordenanza de 1786, dictará la siguiente distribución de las marcas: 1) sobre la faja alta, a la izquierda de fogón, el año de fundición, y a la derecha de este último, las iniciales del fundidor; 2) en el muñón derecho, la marca de la fundición; 3) sobre el muñón izquierdo, el peso de la pieza; y 4) sobre uno de los refuerzos, el número de pieza (Boudriot 1992, citado en Rodríguez Mariscal 2010:163,164). En este caso cabe notar que, incluso a falta del dato correspondiente al año de fundición, la ubicación de las marcas puede considerarse un indicio junto a otros rasgos diagnósticos del período de fabricación de una pieza. Entre otras marcas, el rasgo distintivo de las piezas de origen francés era la flor de lis (e.g. Bryce 1984:42,47).

Nota sobre el mecanismo de disparo

En el último cuarto del siglo XVIII se produjo una innovación en torno al mecanismo de disparo: la llave de fuego por medio de chispa (Figura 6). El Invincible (1758) fue uno de los barcos en que se probó por primera vez (en los cañones del alcázar) y entre los restos del naufragio se hallaron numerosas piedras de chispa cuyo tamaño sugiere que fueron destinadas a la artillería (Bingeman 1985:203). La adopción efectiva de este sistema fue gracias al capitán de navío Sir Charles Douglas, quien hizo una serie de modificaciones y lo empleó entre 1778 y 1781 en el navío HMS Duke. Así, se logró una mayor cadencia y efectividad en los disparos. Los escasos hallazgos de este tipo de dispositivos en naufragios británicos datan de principios del siglo XIX (e.g. von Arnim 1998:40; Bingeman 2010:128). En Francia, el sistema fue introducido en 1787, con base en el prototipo diseñado por el General Manson, aunque durante varios años el uso de botafuego14 continuó vigente. La generalización de la novedad ocurrió finalmente a partir del siglo siguiente (Boudriot 1992, citado en Rodríguez Mariscal 2010:179). Este dispositivo, cabe resaltar, fue adaptado además para su uso en cañones que ya estaban en servicio. Esta práctica está evidenciada por una de las piezas halladas en el Bucentaure (1805), fabricada en 1780 (Martí Solano 2008:145-147). En España, su uso también se hizo frecuente hacia la misma época. En el Museo Naval de Madrid se exponen diferentes modelos de llaves de fuego. Resta decir que este tipo de accesorios constituyen una fuente significativa para la adscripción temporal de las piezas arqueológicas.

Sobre la base de la información presentada hasta el momento, a continuación se expondrán algunos lineamientos metodológicos para el estudio de cañones de hierro del siglo XVIII desde una perspectiva arqueológica.

EL ESTUDIO DE LA ARTILLERÍA: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

Lineamientos para el registro y análisis de cañones arqueológicos

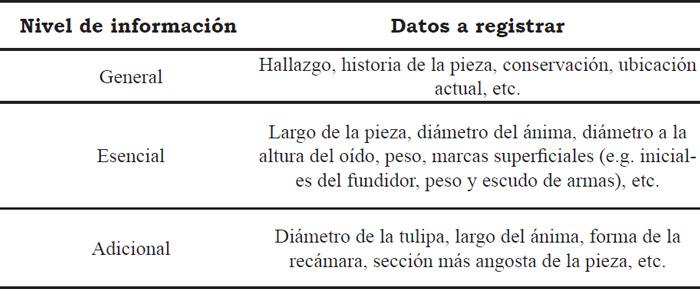

Los cañones son hallazgos comunes en naufragios históricos. Sus considerables dimensiones y el material con el que estaban fabricados suelen favorecer su preservación (e.g. Sullivan 1986; Canadian Parks Service 1992; Gesner 1998; Stanbury 1998; von Arnim 1998; Franklin 2005; Flynn 2006; Elkin et al. 2011; Guzmán Torres 2016; por mencionar algunos trabajos que versan sobre naufragios de la época de interés). En ocasiones, constituyen la única evidencia visible para la localización de los sitios. La información pasible de ser obtenida mediante su estudio constituye la base para analizar, entre otros aspectos, las innovaciones en torno a la artillería naval. Estas piezas resultan asimismo de interés para la investigación de cuestiones relativas a la metalurgia y pueden ser de suma utilidad para identificar otros restos materiales asociados.

Por otro lado, debido a su visibilidad y particular atractivo, en reiteradas oportunidades han sido objeto de expolio (actividades de recuperación indiscriminada). La pérdida de información contextual y el deterioro físico irreversible de los cañones han sido las consecuencias más patentes de este tipo de acciones. En el mejor de los escenarios, las piezas rescatadas, descontextualizadas, se encuentran hoy en día emplazadas en museos y otros sitios a la vista del público. Dado que las características morfológicas e inscripciones son susceptibles de deteriorarse con facilidad al ser extraídas del agua, es preciso asegurar un adecuado tratamiento de las piezas. De ello dependerá su posterior identificación y análisis.15

El relevamiento y registro (métrico y fotográfico) detallado de los cañones, in situ o en el laboratorio, puede reportar información de sumo interés, y es una operación que debe ser llevada a cabo bajo ciertos lineamientos. De este modo, podrán recabarse datos significativos, que luego podrán emplearse para realizar estudios de carácter comparativo. En algunos trabajos pueden encontrarse indicaciones de utilidad para el estudio de cañones (e.g. Dean et al. 1992: apéndice No.4; Roth 1989; Brown 1989, 2011). Varias investigaciones históricas reúnen información documental significativa acerca de la artillería moderna (e.g. Blackmore 1976; Hohimer 1983; McConnell 1989; Boudriot y Berti 1992; García-Torralba Pérez 2010; entre otros). Otra fuente de interés para la identificación de cañones es Guns at Sea, compilación inédita elaborada por investigadores del Institute of Nautical Archaeology de la Universidad de Texas A&M a partir de información histórica y ejemplares arqueológicos de diversa procedencia.

Roth (1989) planteó varias pautas para el estudio de piezas de procedencia arqueológica, en pos de su correcta identificación. En la tabla 2 de su trabajo se mencionan los principales detalles a tener en cuenta. Recientemente, Camidge y colaboradores publicaron en el sitio web de la empresa 3H Consulting Ltd. una serie de lineamientos básicos y avanzados para el registro de cañones (Camidge et al. 2017). Considerando estos y otros estudios, ya citados, y sobre la base de la información presentada a lo largo del escrito, a continuación se proponen una serie de lineamientos para llevar cabo un examen riguroso de cañones de hierro arqueológicos del siglo XVIII (las consideraciones expuestas valen asimismo para ejemplares de la época de carácter no arqueológico). La información recabada, cabe recordar, servirá para abordar el análisis de los aspectos comentados más arriba acerca de la artillería de la época.

En lo que a las características técnicas de un cañón respecta, en primer término es fundamental llevar a cabo un registro métrico detallado. En la medida de lo posible, deberán obtenerse todas las medidas necesarias a fin de confeccionar un plano a escala como el que se ilustra en la figura 3. Para cada una de sus partes (e.g. cuerpos, culata y cascabel, astrágalos y fajas, ánima, etc.) se tendrán en cuenta la longitud y el diámetro. Al respecto, es ineludible recordar que el largo está definido entre el inicio de la faja alta de culata y el plano de la boca. Además, al momento de medir el diámetro del ánima (calibre), debe tenerse en cuenta el desgaste de la pieza en la boca; por esta razón, es conveniente obtener esta medida en su interior. Con miras a analizar la operatividad de un cañón, junto a los datos anteriores es importante establecer el diámetro a la altura del oído (refuerzo).16 Los defectos de simetría (e.g. desviación del ánima) y de otro tipo que puede presentar una pieza deben ser consignados, dado el interés que estos revisten para el estudio de su fabricación y operatividad. Además de las características morfológicas ya mencionadas, también son rasgos a documentar la posición de los muñones con relación al eje de simetría axial del cañón; la morfología del oído; y posibles evidencias que indiquen el uso de llave de fuego. Es recomendable además inspeccionar cuidadosamente toda la superficie de la pieza en busca de marcas (e.g. peso, lugar y año de fundición, fabricante, pruebas de calidad y calibre). En caso de visualizarlas, es importante registrar su ubicación (e.g. primer cuerpo, muñón derecho o izquierdo, faja alta, etc.) y figura.

El instrumental necesario para efectuar el registro antedicho es el siguiente: elementos básicos de dibujo (papel, lápices portaminas, goma, regla y tablero A4); cinta métrica extensible “de agrimensor” (también es de utilidad, para los diámetros, la cinta plástica usada en corte y confección); calibre mecánico o cartabón de corredera; escuadra; y compás de puntas curvas (para la medición de diámetros externos e internos). Accesoriamente, es recomendable contar con una linterna, plantilla de círculos y goniómetro. La disponibilidad de planos (en blanco) de diferentes modelos de cañones puede acelerar considerablemente los tiempos de registro.

Las operaciones anteriores deben llevarse a cabo de manera conjunta con un registro fotográfico. A modo de criterio básico, este incluirá una vista de los siguientes aspectos: 1) la pieza completa; 2) la culata (fogón, lámpara y cascabel); 3) los cuerpos y el brocal (de manera individual); 4) la boca; 5) los muñones; 6) las marcas; 7) otros aspectos visibles. Debe procurarse encuadrar las fotos y mantener la perpendicularidad con respecto al objetivo en cada una de las tomas (lateral, superior, anterior y posterior), según el caso (ver Camidge et al. 2017, para mayor información sobre el registro básico y el potencial de las digitalizaciones 3D mediante fotogrametría). Tener presente que este registro constituye una fuente de consulta utilísima a la hora de procesar la información recabada, por lo que debe permitir visualizar claramente la totalidad de los rasgos diagnósticos del cañón. La escala de las fotografías puede ―para mayor precisión― incorporarse de forma digital en función de las medidas obtenidas.

A modo de ejemplo, en el patrón Armstrong los principales aspectos distintivos eran: dos bandas delante de los muñones y una sola detrás de ellos, una placa rectangular sobresaliente a la altura del oído, una insignia con las inscripciones GR2 o GR3 (George Rex II y George Rex III, respectivamente) y la marca del fundidor en los muñones (Brown 2009). Las características de la pieza atribuida al HMS Agamemnon (1809), ya mencionado, son consistentes con este modelo (ver la Figura 3). Esta pieza sirve asimismo para dar cuenta la variabilidad que podían presentar los cañones, considerados de forma individual, pese a lo estipulado en las ordenanzas. El peso, según la marca que lleva encima del astrágalo del oído (49 quintales, 2 arrobas, 16 libras) se ajusta al de las piezas británicas de 24 libras (ello es coherente con otras dimensiones diagnósticas, tales como el largo y diámetro del ánima). En las ordenanzas de la época figuran dos modelos: el primero medía 9 pies, 6 pulgadas, y tenía un peso de 49 quintales, 0 arrobas, 0 libras; y el segundo, 9 pies, 0 pulgadas de largo, y 47 arrobas, 2 quintales, 0 libras de peso (McConnell 1988:411). Esta discrepancia se relacionaba en parte con que, debido a las características del proceso de manufactura, en la práctica no había dos cañones idénticos.

De regreso a los estudios, cabe agregar que, de contar con un equipo de radiografía portátil, en algunos casos podrá llevarse a cabo un ensayo para detectar posibles defectos del material (e.g. cavidades y fisuras) y observar el interior del ánima, a fin de determinar si la pieza tenía recámara (y su forma) y si aún contiene restos de la carga. Ya en una instancia avanzada de la investigación, cabe resaltar el potencial informativo de los estudios de caracterización (véase Samuels 1992; Mentovich et al. 2010; Bethencourt et al. 2013; para el caso particular de los cañones y municiones). La metalografía, por ejemplo, puede ser llevada a cabo, o bien sobre la superficie de la pieza, o bien a partir de una muestra.17 Al respecto, el análisis de la fundición empleada para la fabricación de los cañones puede aportar información novedosa sobre la metalurgia del hierro sucede algo semejante en el caso de las anclas dada la complejidad técnica asociada a la obtención de este tipo de productos.

Lo referido hasta ahora aplica sobre todo a piezas que yacen fuera del agua. En caso de encontrarse bajo el agua, además de los condicionamientos del medio para llevar a cabo las actividades descriptas, existe una limitante adicional asociada al estado de los cañones. En general, estos presentan una concreción, que impide obtener medidas precisas y visualizar los rasgos superficiales, y que es necesario removerla mecánicamente a fin de realizar una identificación y registro adecuados. Exponer la superficie de debajo de la concreción puede generar un grave deterioro, por lo que deben tomarse las medidas que sean necesarias a fin de generar el mínimo impacto posible. Cuando la operación se realiza bajo el agua, una alternativa para proteger los sectores afectados consiste en cubrirlos con una resina epoxi. Este método fue empleado en varios de los cañones de los sitios Fougueux (1805) y Bucentaure (1805), con muy buenos resultados (ver Rodríguez Mariscal 2010:74,164).

CIERRE

La artillería de las Armadas europeas fue un elemento de suma relevancia, ya que constituyó el principal medio con el que se arbitraron los conflictos navales en una coyuntura de expansión global y competencia por el dominio de los mares. A lo largo del siglo XVIII, esta sufrió numerosos cambios. Las fuentes documentales de la época dan cuenta de las problemáticas teóricas y prácticas que enfrentaron diversos especialistas a la hora de mejorar las prestaciones de los cañones de hierro de avancarga. De resultas, se introdujeron varias innovaciones en torno al diseño, la calidad de los materiales y los métodos de producción. Las bocas de fuego procedentes de naufragios de aquel entonces constituyen un medio fundamental para analizar aspectos de esta índole. Esta evidencia, inclusive, reviste especial interés para ahondar en el conocimiento de aspectos allende la esfera de la tecnología naval y bélica (e.g. la metalurgia y el proceso de industrialización). Por ello, es primordial estudiar cada pieza de manera sistemática y pormenorizada, con miras a obtener información significativa para análisis comparativos. A partir de un análisis de las características técnicas de los cañones, cimentado en una perspectiva arqueológica, en este artículo fueron suministrados varios lineamientos metodológicos que son útiles para cumplir con este cometido.

NOTAS

1. A bordo, la pólvora rara vez se cargaba con cuchara (a granel); y cuando se hacía, antes de introducir la bala se colocaba otro taco, que debía presionarse sobre la recámara por intermedio de un atacador. Por otro lado, cabe notar, en ocasiones se disparaba más de un tipo de proyectil a la vez (e.g. carga doble de metralla y palanqueta).

2. La extracción del cañón no se realizó dentro del marco de un proyecto arqueológico, por lo que no existe información precisa sobre el contexto del hallazgo. No obstante, es probable que esta y otras piezas hayan pertenecido al HMS Agamemnon (1809). Así se lo asigna en los registros del Museo (código No. L74). Este navío de 64 cañones participó en numerosas batallas navales durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, las Guerras Revolucionarias Francesas y las Guerras Napoleónicas, y naufragó en la Bahía de Maldonado, en el Río de la Plata, el 16 de junio de 1809.

3. Los navíos de línea eran aquellos que tenían el poder de fuego suficiente para formar parte de una flota de batalla. Eran así denominados por la modalidad de formación en línea que adoptaban estos barcos para el combate. Por otro lado, Rodger señaló que los cañones que llevaban en su batería principal las fragatas con mayor poder de fuego en aquel entonces, artilladas con 36 y 38 piezas, eran de 18 libras (Rodger 2006:417).

4. El grueso de los aportes expresados en estas obras es con referencia a la artillería empleada por el Ejército. No obstante, los especialistas también se ocuparon del ámbito naval, en ocasiones de forma exclusiva.

5. En el tomo 3 de La ciencia española, puntualmente en la sección dedicada a las ciencias militares del ‘Inventario bibliográfico de la ciencia española’, Menéndez Pelayo escribió que existen fundamentos para creer que el autor de la obra en cuestión fue en realidad Vicente de los Ríos (Menéndez Pelayo [1876] 1953-1954:239).

6. El modelo básico de cañón de avancarga fue común a las potencias marítimas de la época y se mantuvo prácticamente sin alteraciones significativas hasta comienzos del siglo XIX.

7. A partir del siglo XIX, con la creciente utilización de las bombas, el calibre de los cañones pasó a ser descrito según el valor del diámetro del ánima en pulgadas. Rovira había mencionado tiempo atrás la necesidad de clasificar las balas según el diámetro en pulgadas, dado que el peso de estas (según el marco de Castilla) no concordaba con el que indicaba su calibre, que se determinaba a partir de las medidas utilizadas por los franceses (Rovira 1773:110-111).

8. Las pruebas realizadas por diversos especialistas nacionales y extranjeros consistieron, según el conocimiento del que disponía Rovira, en mantener una carga y variar el largo de las piezas, hasta determinar cuál era el largo ―para cada calibre― con el que se lograba mayor alcance. En cambio, este autor propuso modificar la cantidad de carga para cada largo, a fin de establecer la relación óptima (ver Rovira 1773:68-71).

9. La complejidad del asunto fue más allá, y quedó atestiguada por las discusiones que se suscitaron a la luz de los nuevos estudios. La reflexión de los especialistas en torno a la información que figuraba en las ordenanzas condujo a ulteriores mejoras, aunque a veces no alcanzaron a efectivizarse. Por caso, el estudio de los momentos de inercia horizontales permitió a Jorge Juan dar cuenta de los esfuerzos que actuaban sobre las cubiertas artilladas con los calibres reglamentarios, y especificar qué cañones eran más propicios para cada una de las baterías (Rovira 1773:96,97).

10. Las recámaras cilíndricas tenían un diámetro similar al del resto del ánima (i.e. cañón de ánima seguida). En el caso de las esféricas, luego de un estrechamiento a la altura de la boca de la recámara, i.e. donde termina el ánima, el diámetro crecía hasta alcanzar una forma redonda (de los Ríos 1767:133). En el trabajo de Roth pueden apreciarse las diferentes formas que tuvieron las recámaras de los cañones de hierro ‘recamarados’ (Roth 1995:125).

11. El tipo de fundición de hierro depende de las condiciones de solidificación y de los distintos elementos presentes (composición del material). En general, las fundiciones pueden ser blancas o grises, según si el carbono no disuelto se presenta como cementita o grafito, respectivamente. La presencia de manganeso y las altas velocidades de enfriamiento promueven la formación de las primeras, mientras que ciertos tenores de silicio y los enfriamientos lentos favorecen la obtención de las segundas (ver Brack 2013). En lo que a la producción de piezas de artillería respecta, los maestros fundidores de la época estaban al corriente de las cualidades de la fundición gris, superior a la blanca por varios motivos: es susceptible de ser mecanizada, su tenacidad es mayor (por ende menos susceptible a la fractura) y es relativamente más liviana (conforme al contenido de carbono).

12. Para la obtención de cañones se requirió de grandes volúmenes de hierro colado. Por ello, los altos hornos utilizados en la época operaban de a pares.

13. El método de fundición en sólido, pese a las ventajas que supuso, no estuvo exento de inconvenientes. En España, por ejemplo, el barrenado de cañones de bronce se desarrolló con éxito (en Sevilla y Barcelona), aunque no sucedió lo mismo con las piezas de hierro fundidas en sólido. Luego de varias experiencias desfavorables que se suscitaron con estas últimas, los fundidores optaron por volver al método de fundición en hueco, a partir del cual se obtuvieron cañones que no exhibieron la fragilidad de los anteriores. Con relación a ello, tal como afirmó Torrejón Chaves, es probable que existiera cierta actitud conservadora por parte de los fundidores españoles (Torrejón Chaves 1997:317,318).

14. Antes de la introducción de la llave de chispa, el disparo de los cañones se realizaba utilizando un utensilio especial, con forma de vara y una mecha en la punta, denominado botafuego o lanzafuego.

15. Cabe recordar que los cañones que eran llevados a bordo como parte de las baterías (en servicio) pueden encontrarse asociados a sus cureñas, las municiones y el utillaje empleado en el manejo de las piezas (en ocasiones, los cañones aún conservan restos de la carga en el interior). Estos objetos merecen semejante consideración y pueden proveer datos para el estudio de diferentes aspectos de la artillería del barco.

16. Siguiendo a Roth, la determinación de esta relación y otras variables (e.g. el largo) resultan de especial importancia para los estudios de balística a nivel comparativo. Este autor estimó, para el caso de los cañones de hierro de los siglos XVII y XVIII, que la relación entre el diámetro medido a la altura del oído y el diámetro del ánima yace entre 2,9 y 3,7. Esta proporción, llamativamente, es más baja cuanto mayor es el calibre de las piezas (Roth 1989:193).

17. El material de los cañones u otros objetos de gran porte (e.g. las anclas), cuando no es posible obtener una muestra, puede analizarse por medio de metalografía no destructiva. Básicamente, esta técnica consiste en desbastar, pulir y atacar un pequeño sector de la superficie de la pieza (en el caso de los cañones, libre de concreción) y, mediante el uso de un barniz nitrocelulósico o acetato, realizar una réplica. El producto obtenido exhibirá las características microestructurales del material, que luego podrán examinarse bajo un microscopio óptico metalográfico. Cabe resaltar, por su potencial para el estudio de restos de naufragios, la existencia de un prototipo desarrollado para obtener réplicas de estructuras metálicas en ambientes subacuáticos (Jana 1995).

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Marina Rañi, por su ayuda con la traducción del resumen al portugués. Asimismo, a Juan Leoni y Jorge Herrera Tovar, evaluadores del manuscrito, por sus valiosos comentarios. El contenido de este artículo está basado en parte de un capítulo de mi tesis doctoral, en la que analizo el conflicto naval y las innovaciones tecnológicas de los barcos de guerra europeos entre ca. 1750 y 1815.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alcalá-Zamora, José 1999. Aportación a la historia de la siderurgia española. En: Hierro al mar, pp. 72-84. Instituto de Estudios Cántabros y Asociación Tajamar, Cantabria, España. 2004. Liérganes y La Cavada. Historia de los primeros altos hornos españoles (1622-1834). 2a. ed. (primera edición de 1974), Biblioteca Cantabria, vol. 22. Librería Estvdio, Santander, España.

Bethencourt, Manuel, Miguel Á. Hernández, Enrique A. Martínez y Carmen M. Abreu 2013. Apuntes sobre la evolución histórica de la metalurgia armamentística española de los siglos XVII a XIX a través de la caracterización de balas de cañón. En: Actas del IV Congreso Latinoamericano de Conservación y Restauración de Metal, pp. 391-399. Instituto del Patrimonio Cultural de España y Grupo Español de Conservación, Madrid.

Bingeman, John M. 1985. Interim Report on Artefacts Recovered from “Invincible” (1758) between 1979 and 1984. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 14 (3):191-210.

2010. The First HMS Invincible (1747-58). Her Excavations (1980-1991). Oxbow Books. Oxford, Reino Unido.

Blackmore, H. L. 1976. The Armouries of the Tower of London, vol. 1 (Ordnance). Department of the Environment, Her Majesty’s Stationery Office, Londres.

Boudriot, Jean y Hubert Berti 1992. Artillerie de Mer. France 1650-1850. Collection Archéologie Navale Française, ANCRE, Paris.

Brack, H. G. (ed.) 2013. Handbook for Ironmongers: A Glossary of Ferrous Metallurgy Terms. Museum Publication Series (Hand Tools in History), vol. 11. The Davistown Museum, Pennywheel Press, Maine, EE.UU.

Bret, Patrice 2009. La fonderie de canons d’Indret. De quelques modes de circulation technique a la fin du XVIIIe siècle. Quaderns d’Història de l’Enginyeria 10:53-66.

Brown, Ruth R. 1989. Identifying 18th-Century Trunnion Marks on British Iron Guns: a Discussion. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 18 (4):321-329.

2011. What’s under the crud? A guide to uncovering European cast-iron cannons. Magazine – The Newsletter of ICOMAM 8:56-61.

Bryce, Douglas 1984. Weaponry from the Machault. An 18th-Century French Frigate. Studies in Archaeology, Architecture and History. National Historic Parks and Sites Branch, Parks Canada. Ottawa, Ontario, Canadá.

Camidge, K., R. Brown y K. Smith 2017. Techniques: Recording Cannon. En: 3H Consulting Ltd. Software, Training, Consultancy and Research for Maritime and Foreshore Archaeology. Disponible en: http://www.3hconsulting.com/techniques/TechRecordingCannon.html (Acceso mayo de 2017).

Canadian Parks Service 1992. The Wreck of the Auguste. National Historic Sites, Parks Service, Canadá.

Ciarlo, Nicolás C. 2016. Innovación tecnológica y conflicto naval en Europa Occidental, 1751-1815: aportes arqueológicos e históricos al conocimiento de la metalurgia y sus aplicaciones en los barcos de guerra. Tesis de Doctorado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ms.

Conturie, P. M. J. 1951. Histoire de la Fonderie nationale de Ruelle, 1750-1940, et des anciennes fonderies de canons de fer de la Marine, 2 vols. Imprimerie Nationale, París.

Dean, M., B. Ferrari, I. Oxley, M. Redknap y K. Watson (eds.) 1992. Archaeology Underwater - The NAS Guide to Principles and Practice. Nautical Archaeology Society, Institute of Archaeology, Londres.

De los Ríos, Vicente 1767. Discurso sobre los ilustres autores é inventores de Artilleria, que han florecido en España, desde los Reyes Catholicos hasta el presente. Joachin Ibarra, Madrid.

De Morla, Tomás 1784. Tratado de Artillería para el uso de la Academia de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillería, 4 tomos. Imprenta de Don Antonio Espinosa, Segovia.

ca. 1816. Colección de las explicaciones de las láminas del Tratado de Artillería para el uso de la Academia de Caballeros Cadetes del expresado Real Cuerpo. [Este anexo a la 2a. ed. del Tratado de Artillería, publicada en 1816, contiene una explicación extendida de las láminas del tomo 4].

Derry, Thomas K. y Trevor I. Williams 1997. Historia de las técnicas. Desde la antigüedad hasta 1750, vol. 1. Siglo XXI Editores, México.

Díaz Infante, José [1754] 1762. Compendio de Artillería para el servicio de Marina. 2a. ed., Francisco Sánchez Reciente, Sevilla, España.

Diderot, Denis y Jean le Rond d’Alembert (eds.) 1767. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux, et les arts méchaniques, avec leur explication, vol. 4. Publicado por Briasson et al., París.

Elkin, Dolores, Cristian Murray, Ricardo Bastida, Mónica Grosso, Amaru Argüeso, Damián Vainstub, Chris Underwood y Nicolás C. Ciarlo 2011. El naufragio de la HMS Swift (1770): Arqueología marítima en la Patagonia. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires.

Falconer, William 1780. An universal dictionary of the marine. T. Cadell, Londres.

Flynn, Peter E. 2006. H.M.S. Pallas: Historical Reconstruction of an 18th-Century Royal Navy Frigate. Tesis de Maestría, Texas A&M University, College Station, EE.UU. Ms.

Franklin, M. 2005. Blood and Water; the Archaeological Excavation and Historical Analysis of the Wreck of the Industry, a North-American Transport Sloop Chartered by the British Army at the End of the Seven Years’ War: British Colonial Navigation and Trade to Supply Spanish Florida in the Eighteenth Century. Tesis de Doctorado, Texas A&M University, College Station, EE.UU. Ms.

Fuster, Justo P. 1830. Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros días y de los que aun viven, tomo 2. Imprenta y librería de Ildefonso Mompié, Valencia, España.

García-Torralba Pérez, Enrique 2010. La Artillería Naval Española en el Siglo XVIII. Su evolución técnica y su recíproca influencia con la arquitectura del buque. Secretaría General Técnica, Ministerio de Defensa, Madrid.

Gesner, Peter 1998. Managing Pandora’s Box: an exercise in eco-archaeometry. En: Mensun Bound (ed.), Excavating Ships of War, pp. 230-235. The International Maritime Archaeology Series, vol. 2, University of Oxford. Anthony Nelson Publishers, Shropshire, Reino Unido.

Gribeauval, Jean-Baptiste Vaquette de 1792. Tables des constructions des principaux attirails de l’artillerie proposées ou approuvées depuis 1764, jusqu’en 1789. Réglement concernant les fontes et les constructions de l’artillerie de France, tomo 3. París.

Guzmán Torres, J. T. 2016. Cañón de Cañones. Arqueología de un accidente naval británico de finales del siglo XVIII en la Sonda de Campeche. Tesis de Licenciatura, Unidad Académica de Antropología, Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Ms.

Hohimer, Michael S. 1983. British Naval Ordnance, 1700-1815. International Naval Archives, Reino Unido.

Jana, S. 1995. Non-destructive in-situ replication metallography. Journal of Materials Processing Technology 49:85-114.

Manucy, Albert 1985. A Short Illustrated History of Cannon, Emphasizing Types Used in America. Division of Publications, National Park Service, U.S. Department of the Interior, Washington, D.C.

Maritz, Jean [1758] 1987. Artillerie de la Marine. Ediciones Omega, Niza, Francia.

Martí Solano, Josefa (comp.) 2008. Prospecciones y sondeos arqueológicos en el yacimiento subacuático de Chapitel (Bahía de Cádiz). Memoria final, Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Cádiz, España. Ms.

McConnell, D. 1988. British Smooth-bore Artillery: A Technological Study to Support Identification, Acquisition, Restoration, Reproduction, and Interpretation of Artillery at National Historic Parks in Canada. National Historic Parks and Sites Branch, Parks Canada, Ottawa, Ontario, Canadá.

Meide, Chuck 2002. The Development and Design of Bronze Ordnance, Sixteenth through Nineteenth Centuries. LAMP Artifact Study No.2. Lighthouse Archaeological Maritime Program, St. Augustine Lightouse & Museum, Florida, EE.UU. Ms.

Menéndez Pelayo, Marcelino [1876] 1953-1954. Menéndez Pelayo, Marcelino (1856-1912). La ciencia española, 3 vol. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santander, España.

Mentovich, E. D., Schreiber, D. S., Goren, Y., Kahanov, Y., Goren, H., Cvikel, D. y D. Ashkenazi 2010. New insights regarding the Akko 1 shipwreck: a metallurgic and petrographic investigation of the cannonballs. Journal of Archaeological Science 37 (10):2520–2528.

Muller, John [1757] 1768. A Treatise of Artillery. 2a. ed. John Millan, Londres.

Robins, Benjamin [1742] 1805. New Principles of Gunnery (a new edition). F. Wingrave, Londres.

Rodger, Nicholas A. M. 2006. The Command of the Ocean. A Naval History of Britain, 1649-1815. Penguin Books, Londres.

Rodríguez Mariscal, Nuria (comp.) 2010. Sondeos arqueológicos subacuáticos en el pecio de Camposoto (San Fernando, Cádiz). Memoria final, Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Cádiz, España. Ms.

Roth, Rudi 1989. A proposed standard in the reporting of historic artillery. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 18 (3):191202.